来 源|

长青视野 ID:changqingshiye

作 者|

吴建国

1997年,在《华为基本法》的起草过程中,起草小组的一位教授曾经问任正非:“人才是不是华为的核心竞争力?”

任总的回答出人意料:

“人才不是华为的核心竞争力,对人才进行管理的能力才是企业的核心竞争力”。

所以,在《华为基本法》里有一句话叫做:“认真负责、管理有效的员工是华为最大的财富”。而不是像很多企业那样泛泛的讲“员工是企业最宝贵的财富”。

《华为基本法》中还有一句更厉害的话:“我们强调,

人力资本不断增值的目标优先于财务资本增值的目标”。

在我眼里,华为不仅仅是一家经营通信业务的公司,更是一家经营人才的公司,再由人才的不断增值来支撑业务的长期健康发展。

从本质上来说,华为是一家人才运营型企业。

核心指标

人力资本的投资回报率

经营人才,是华为的核心。那么,华为是如何来持续提高人力资本的ROI(投资回报率)呢?

我认为,从人才生命周期管理的角度来看,以下三个举措尤其关键。

1、试用期员工的底部管理

试用期淘汰或者调岗的人员比例不能低于20%,因为国际上人才招募识别率的上限是80%。

如果不坚持这个基本比例,企业人力资本的投资回报率一定会降低,因为一定会有一些不良资产流入企业,它

所造成的损失不是个体成本,而是组织效能下降的高昂代价。

2、入司1-3年员工的顶部管理

工作1年到3年的员工,正是人力资本投资回报率由负转正的关键阶段(华为是2年时间左右)。

一般来说营销人员偏短,研发人员偏长,小企业偏短,大企业偏长。

入司第1年到第3年的员工要强制的选出顶部的30%,因为1到3年是企业员工流失率最高的阶段,作为活性资本,我们必须坦然地面对流失,同时也要尽最大力量来减少顶部30%的优质资本流失。

怎么才能不让这批优质人才大量流失呢?

通过基于价值贡献的客观评价方法,

把顶部30%的优质人才评出来

,并给予差别化的待遇和差别化的成长机会。

这里,必须敢于拉开差距,敢于给不同的人不同的机会,而不论资排辈,唯学历论、唯资力论。

这是所有企业都必须建立起来的一条员工择优发展通路。物以类聚、人以群分,只有这样,你才能把优秀的人留住。

3、员工退出机制的常态化

中国企业人才管理上的三个老大难问题就是:进来容易出去难,上去容易下去难,岗位有序轮换也很难。

这样就造成了人才“板结”或称“流动性缺失”。我要送给企业经营管理者一句话:

人才的流动性比资本的流动性更重要,因为人力资本比财务资本更有价值,只有让人才流动起来,才能实现人才的动态最优配置,从而发挥出人力资本的最大效能。

在任何一个岗位上,华为的默认值就是任职时间不能超过三年。经过30年的持续演进,现在华为的退出机制和轮岗机制都常态制度化的运行。

因此,华为才能做到人才的

能上能下、能进能出、有序轮换

。反观其他中国企业,能做到以上三点的非常罕见。

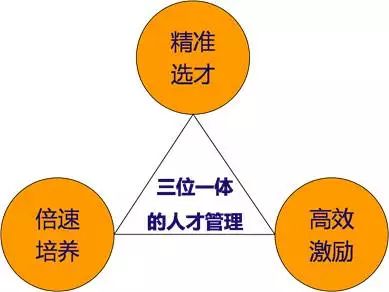

“三位一体”的组合拳

持续打造人才的竞争优势

从企业的人才运营管理系统上来看,持续提升人力资本的ROI是件极其困难的事情。华为“三位一体”的人才管理模式值得借鉴。

1、 精准选才——人才的甄选与配置

选人最大的成本不是招聘成本,而是企业的机会成本。一位胜任重要岗位的人才能把事情做成,而另一位不胜任的人就会把同样的事情给搞砸。

这就是韦尔奇说的“先人后事” ——

没有合适的人(尤其是领军人才),再好的战略也无法落地执行。

柳传志同样提出“搭班子,定战略,带队伍”的三步法则,很多人问柳总“为什么不是定战略,搭班子,带队伍呢?”

柳总说一定是“搭班子,定战略,带队伍”,这就是先人后事。找对了人就是“事在人为”,而找错了人则会“事与愿违”。

因此,选人重在精准。美国管理者协会的数据表明,美国企业的平均人才识别率是50%。

韦尔奇是我们见识过的识才率最高的CEO,他在《赢》中说自己用了30年的时间把人才识别率从50%提高到80%。

中国企业的人才识别率在35%左右——平均三个岗位中只有一个是选对了的,这就是差距。

作为一个管理者,准确识人是一项基本功。那么,怎样才能快速提高人才辨识能力呢?

华为从1998年开始采用STAR(

S-Situation情景、T-task 任务、A-action 怎样行动、R-result 结果

,对过去关键行为的描述有助于我们准确判定应聘者的素质和技能)。

STAR是一种结构化的行为面试方法,经过反复锤炼,面试官掌握这套技能之后,可以有效杜绝大部分人为拍脑袋的因素,让一般企业的人才识别率提升到60%以上。

另外,企业不光要把单个的人才选准,还要学会组建最佳团队——

让核心人才的分工搭配更加合理。

华为90年代开始的“狼狈计划”就是为了实现这个目的,团队正职和副职搭配的两大原则就是:核心价值观趋同,而能力优势互补。

2、加速育才——人才倍速成长机制

十年树木,百年树人。一般情况下,企业成长的速度会快于人才成长的速度,尤其是在企业的变革转型期。

据统计,中国企业人才培养(含培训)的投资回报率只有美国企业10%-20%,华为等领先企业对人才的投资巨大,因此

必须要充分考虑加速提升人才培养的投资效益。

首先必须要做的一件事情就是员工能力的加速发展——职业生涯规划。现在是人本社会,是赋能型的企业组织,所以我们要特别关注员工发展。

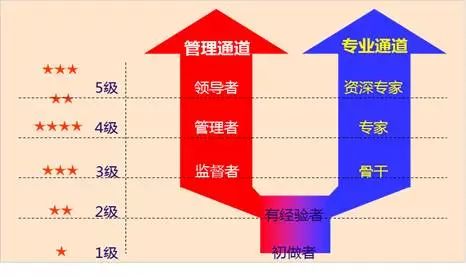

华为是中国第一个引入“五级双通道”任职资格体系的中国企业(注:现在是五级三通道,增加了一个横向职位类——项目管理)。

人才培养效率低下的问题出在哪里?

我认为中国企业的人才培养陷入到二大误区——

没有做到“因材施教和学以致用”。

如果学习方式不基于有效成长,不是基于为企业创造更大价值的话,我认为这种学习就是一种巨大的投资浪费。

在华为,基础知识培训、案例教学和行动学习都已经不再是最有效的模式,取而代之的是任正非所提倡的“训战结合”。

华为培养出来的人才必须要具备直接“打胜仗”的能力。华为全球化布局,前方的“将军级”人才如何复制?

华为是把那些最厉害的国家代表(前线负责人)召集在一起,由他们来编教材、当老师。

这些老师把培训课堂当作“前敌作战指挥部”,带领学员进行全真的实战学习。

3、高效激励——人才长效动力机制

事实上,有钱没钱和激励机制是否有效是完全不同的概念。

很多创业企业没有多少钱,照样可以吸引并激励优秀员工;而很多财大气粗的企业,不恰当的物质激励却带来负面效果。

举例来说,目前华为员工的收益是由工资、奖金、TUP分配和虚拟股收益四个部分构成。2014年之前,华为是三次分配,没有TUP。

过去十多年来,虚拟受限股的实施,阶段性的解决了“为谁而战”——长期利益共同体的问题。

但发展到今天,它的副作用也越来越明显——形成了庞大的食利者阶层,这些人躺着不干活只拿钱。

这时候怎么办?TUP分配的本质是奖金的一种递延分配,主要分配给有卓越贡献的年轻人。

这样一来就稀释了“老八路”们虚拟股权分配的数额,让华为“以奋斗者为本”的核心价值观得以兑现。

TUP实施以来,除了激活部分“老人”之外,

最大的价值就是增强了华为吸引和保留优秀年轻员工的能力

,让华为不会在互联网新贵们的人才掠夺战中失去人力资本优势。

华为认为,激励的本质是期望值管理——员工不是看薪酬数额的绝对值,而是看薪酬绝对值与个人期望值的差距。

贪婪是人的一种基本欲望,华为在激励方面最大的贡献就是让员工的期望值回归理性。

那么,华为是如何管理好员工期望值的呢?