5月10日,受到陈红民教授邀请,浙江大学中国地方政府研究中心与

浙江大学蒋介石与近代中国研究中心(主办)、

哈佛大学

“哈佛-燕京”(Harvard-Yenching Institute)学社、《苏区研究》编辑部共

同举办的“前世今生:工作队的历史与现状研究工作坊”在浙江大学紫金港校区启真酒店梨州厅成功举办。哈佛大学政治学系讲座教授、“哈佛-燕京”学社社长裴宜理(Elizabeth J.Perry),国务院发展研究中心赵树凯教授,浙江大学中国地方政府研究中心陈国权教授,浙江大学蒋介石与近代中国研究中心陈红民教授,浙江大学历史学系梁敬明教授,《苏区研究》杂志主编何友良研究员等众多国内外学者参加工作坊。

本次工作坊共三项议程:

上半场由何友良研究员主持,下半场由陈国权教授主持并发表《农村村党支部外派第一书记制度》主题演讲,最后由陈红民教授主持综合讨论和裴宜理教授主持学术小结。

“工作队的前世”:工作队历史性研究

工作坊的上半场由何友良研究员主持。江西社科院庞振宇教授、江西师范大学大学黎志辉教授、南京师范大学齐春风教授、南京大学李里峰教授及浙江大学的梁敬明教授先后作报告。

庞振宇研究员的报告题目为《苏区时期工作队的制度构建与功能实现》。他指出,苏区时期的工作队是党和各级苏维埃政府推进工作的重要方式,但苏区的工作队仍是一种临时工作机制,是经常性工作机制的补充形式。黎志辉教授的报告《工作队:中共从革命动员到社会治理的路径演变》。从工作队的概念起源、成熟形态及历史延续三个方面,梳理工作队制度在党的历史上的发展脉络。他认为,工作队作为革命年代的政治传统,在当代仍然具有延续下去的空间。齐春风教授的报告《国民党对民众运动的防范与利用》,详细梳理了1929年以前国民党对民众运动的态度,尤其分析了大革命后,国民党对民众运动态度的转变、党内不同派系对开展民众运动的争论,及国民党民众运动机构的转变。李里峰教授的报告《工作队与国家权力的非常规运作》认为,工作队的工作方式在党的历史上发挥了重要作用,是中共权力运行的动力机制,同时也是中央权力运行落到实处的传导机制。工作队制度虽然经历过制度化、常态化、轨道化的过程,但仍然是一种非常规机制。梁敬明教授的报告《工作队的私人记录:从“土改”到“四清”》,以谭其骧、李新、章开沅等学者的回忆中有关工作队的内容为中心,谈了对工作队几个重要问题的看法。梁教授同时指出,工作队的研究在史料与研究视角拓展上仍有巨大空间。

。

陈国权教授主持并代表天台县组织部长陈剑发表主题演讲

“工作队的今生”:工作队现代性探索

下半场,国务院发展研究中心主

任赵树凯教授、杭州师范大学曾智洪副教授首先依次分享主题报告,随后陈国权教授代表浙江省天台县组织部长陈剑发表主题演讲并作简要评价。

赵树凯教授对农业学大寨工作队做了较为丰富地探讨,认为农村改革是从农业学大寨开始的,但是农业学大寨早期并未特别受中央的关注,以至于据说“农业学大寨”五个字与南京大学、浙江大学一样,是从毛泽东书法里摘抄出来的。60年代至70年代,农业学大寨的思想逐步与中共思想、毛泽东思想

紧密结合在一起。农业学大寨的主要内容由两部分组成,首先,农业合作方式由公社制向大队制转变;其次,保持了农民不能留自留地的做法,否认家庭经营制的合法性,将农业学大寨的指向上升到了社会主义和资本主义之争的高度。

赵树凯进一步指出农业学大寨的工作队模式主要由学习班、工作队、军宣队和宣传队等方式展现,并以某地农业学大寨工作队的“成果”为例,总结了此类工作队的“成果”,包括打击资本家、收回农村劳动者、打击地主右派、收回贪污腐败赃款以及将手工业者收归集体。农村学大寨与农业集体化之间的关系是农业学大寨政策的推行离不开工作队的工作。

杭州师范大学,浙江大学中国地方政府创新研究中心曾智洪副教授从当代精准扶贫驻村工作队在乡村社会的实践出发探讨了精准扶贫驻村工作队产生的原因、活动过程以及具体成效。曾智洪从政策动因、过程、结果及拆解与重构四个层面深入剖析了国家精准扶贫驻村工作队的乡村社会实践。

。

中心曾智洪副教

授发表关于精准扶贫驻村工作队的主题演

讲

随后,陈国权教授首先对全场7位报告者的分享做了简要的概括,工作队是基于特定任务的基层外派制度,是中共执政的基本制度的补充;工作队制度具有制度运动的长期性、制度存在的广泛性、工作任务的临时性三大特征;工作队的存在事实上是功能性权力中决策权、监督权、执行权三分的表现。

陈国权教授从实地调研经验出发,对农村村党支部外派第一书记制度进行了深入探讨。这些第一书记都具有较高实务能力处理的水准,其中不少书记都能冠以“能干”的头衔,他们深入农村,参与农村事务的治理,陈国权教授将其称为“精英下沉”现象,具有上级政府派遣精英来到基层的特征,也就是“精英他治”的政治特色。这一社会精英下沉制度,是对当代科层管理制度的有效补充。

最后,陈国权教授从科层制出发,探讨了外派制度具有的治理层次创新。外派制度对于中国政府体系而言,具有“跨层”和“跨科”的界限突破。“跨层”指的是外派制度以“条状”呈现在已有多层级的政府科层之中实现“跨层”的突破;“跨科”则指的是外派制度提供了复杂化和专业化问题的新方案,实现对政府内多元专业部门之中“跨科”的界限突破。工作队和外派制度存在对象性绩效和主体性绩效两种绩效观。

综合讨论与学术小结

在综合讨论阶段,陈红民教授对大家的发言作出了高度评价,并探讨了苏区时代至文革时代的工作队制度存在包括组织成本巨大、治理周期性等诸多问题。梁敬明教授也提出了两个问题——什么时候派出工作队,谁决定派工作队?供与会学者展开讨论。

陈国权教授指出派出工作队的时间主要出现在特定重大任务时期,如“四清”、“三反”运动时期,而派出工作队的主体应该是中国共产党,在中国只有党的力量可以穿透多层级的官僚制科层体系。裴宜理教授提出疑问,如果时间认定在特定重大任务时期,那么为什么“四清”、“三反”运动派出了工作队,而人民公社运动却没有派出工作队。陈红民教授认为工作队多发于1949年以前是因为当时中共还不具备丰富的统治资源,而在1949年之后则拥有了极大的统治资源,则不需要每逢特定重大任务都派遣工作队。李里峰教授强调通过周雪光的“一统体制,有效治理”假设分析了工作队制度出现的重要性,工作队派出是一项政治任务,群众卷入政治治理不是极权,而是一种集中主义。陈国权教授回应道,中国政治是一种集权体制,而不是极权体制。

最后,裴宜理教授做了Making Com

munism Work: Sinicizing a Soviet Practice的学术小结,从比较政治学的视角,将工作队分为工作团、工作队和工作组,将工作队在中国的政治实践分为诉苦、斗争和农业集体化。工作队的形式来自前苏联,历史上中苏工作队制度存在共性与差异,她在总结前苏联工作队制度失败原因的基础上,认为中国共产党的工作队制度是极具自身特色的制度机制,就结果来说,比前苏联成功得多。最后,裴宜理对工作队制度当代性做了简要的阐释,认为中央巡视组监察制度、反腐建议箱制度、工作培训班制度、扶贫工作队制度等都作为了工作队制度在当代实践中的延伸。

。

裴宜理教授发表主题演讲

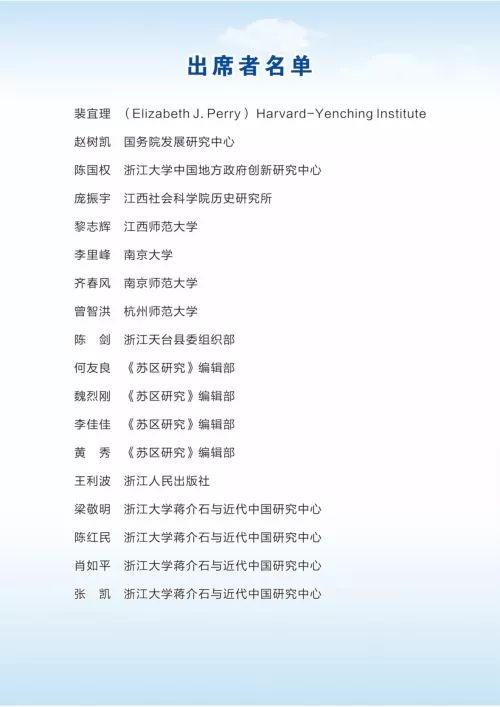

附录:会议议程与参加者名单

点击下图,了解关于5月下旬理论志专辑

“浙江大学陈国权老

师论文专栏“

信息