文/默音

甲马这个词,对于现代人来说有些陌生。大多数人也许会问:是想说“马甲”吗?又或有熟悉《水浒传》的人说,哦不就是那个甲马吗?戴宗绑腿上日行千里的。

也对,也不对。关于何为“甲马”,先引一段古文。

俗于纸上画神佛像,涂以红黄采色而祭赛之,毕即焚化,谓之甲马。以此纸为神佛之所凭依,似乎马也。

——清・虞兆隆《天香楼偶得》

从这段描述中不难看出,“甲马”是一种用来烧的神像。日本有所谓“绘马”,祈愿者在木牌上书写心愿,挂在神社。同样是与马的实际形态无关的“马”,也同样承载祈愿,但用法有很大不同。

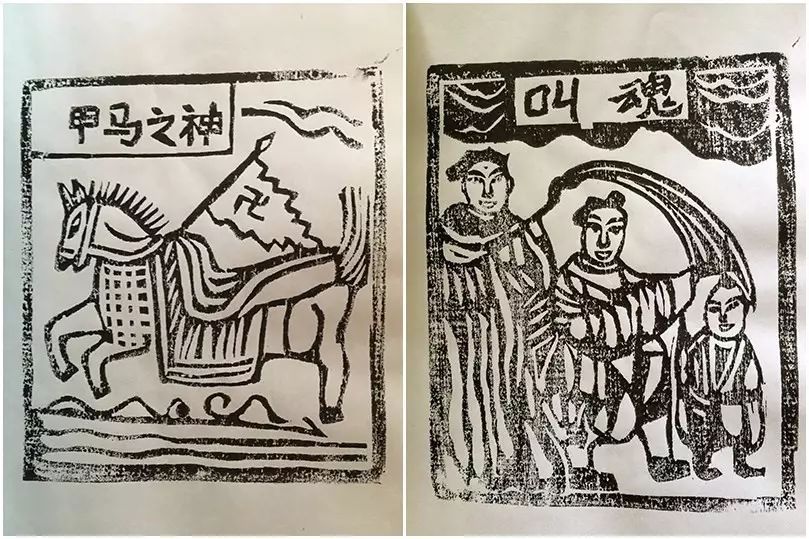

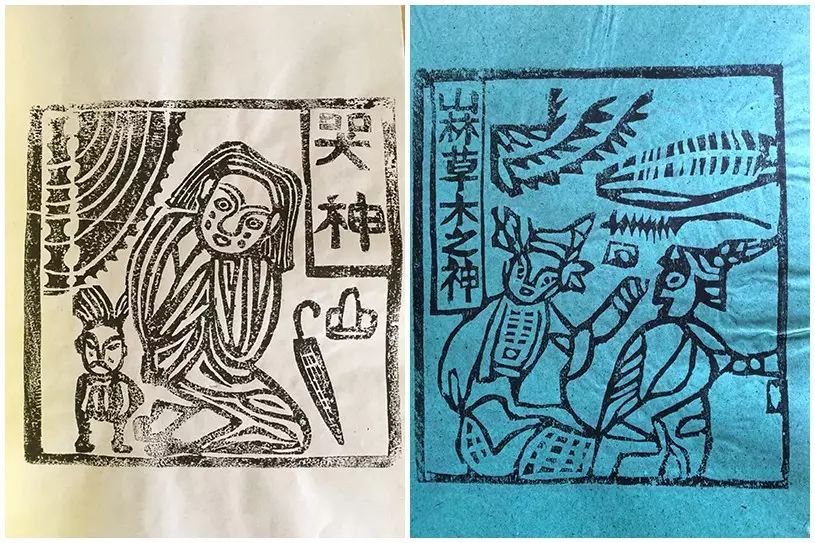

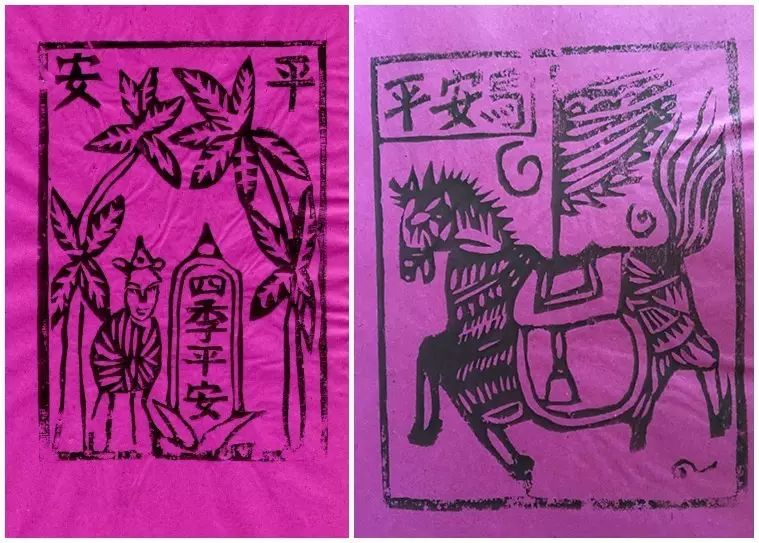

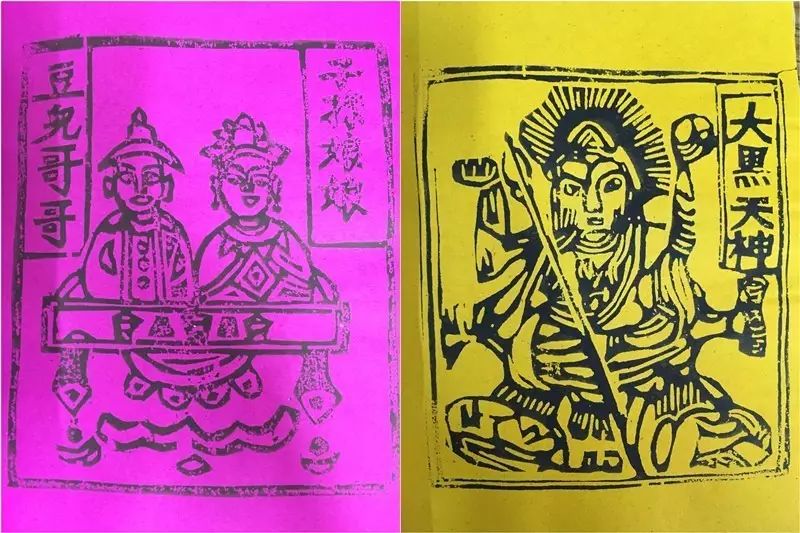

那么问题又来了,纸上画的神佛长什么样?

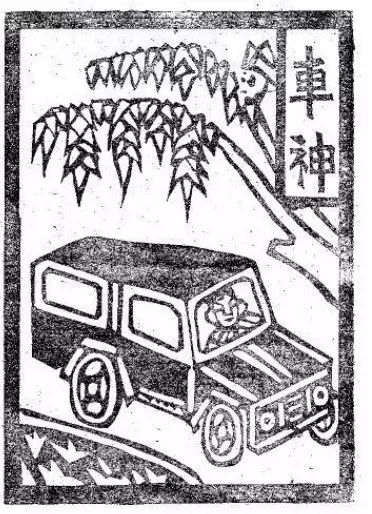

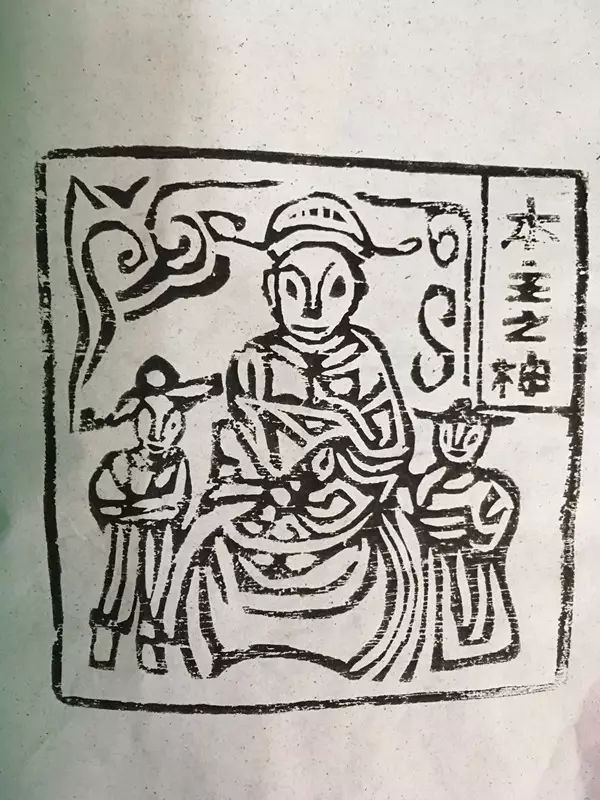

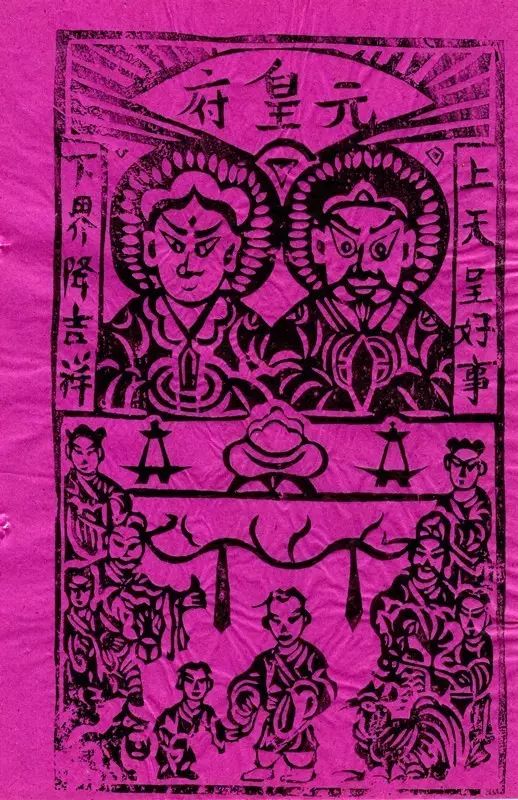

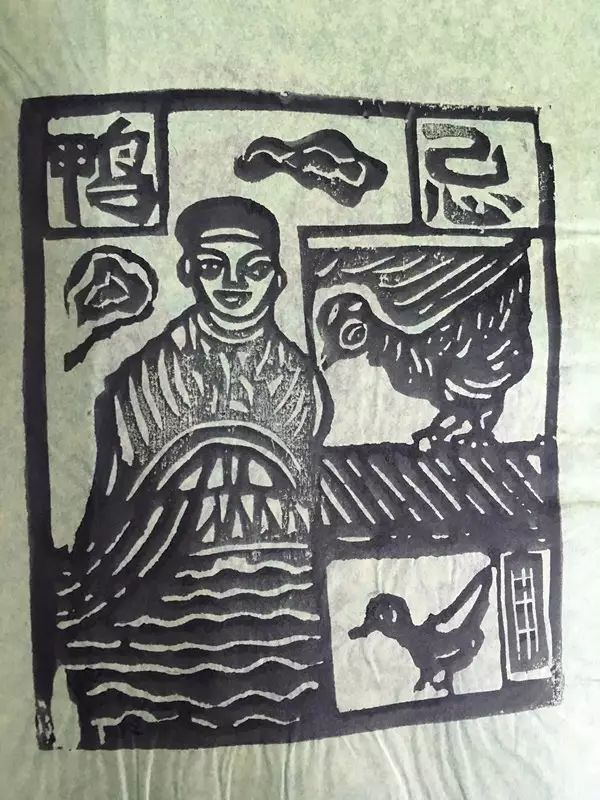

不妨来看几张甲马。

其实甲马最早的起源,可以追溯到敦煌文书的《护宅神历卷》中的“安心符”“树神符”,唐朝的一些佛经的卷首,也有雕版印刷的神像画。这一类神像,就是后世的“甲马”(又称“纸马”)的起源。古人点燃甲马,和烧纸钱的行为密不可分。纸钱甲马化作青烟,成为连接此世界与彼世界的一种通路,或者说祈愿。

纸马,即俗所称之甲马也。古时祭祀用牲币,秦俗用马,淫祀浸繁,始用禺马(即木马)。唐明皇渎于鬼神,王屿以纸为币。用纸马以祀鬼神,即禺马遗意。后世刻板以五色纸印神佛像出售,焚之神前者,名曰纸马。或谓昔时画神于纸,皆画马其上,以为乘骑之用,故称纸马。

——《清稗类钞·物品类》

北京的芝麻胡同,其实就是“纸马”的发音在时代变迁中演变而成。在明代以后,该地遍布生产甲马(纸马)版刻的手工作坊。可见甲马的使用在我国曾经相当普及,但到了现代,仍然有甲马风俗的地方基本只剩下云南的大理、南涧、保山、昭通等地。这些地方的甲马历史其实并没有那么久,据说现存最古老的雕版是清代乾隆、嘉靖年间之物。因为雕版印刷技术的广泛传播是在明代中后期,所以云南省的甲马应该是在那之后才开始发展。

在中国的整个历史版图里,云南有其独特的脉络。滇国、南诏国、大理国。这里是汉族与少数民族混居之地,也是传说与信仰荟萃融合之地。甲马作为汉族民间的祭祀产物,在大理又融入了当地的本主信仰,便延伸出一系列新的图案。

实际上,甲马在漫长的岁月中,和年画也有一定的同化。但究其本质,同是祈福,年画是贴的,甲马是烧的。年画只有迎春才贴上,甲马则有广泛的使用时节。

一个是清明。

宋代孟元老《东京梦华录》卷七:“清明节。士庶阗塞。诸门纸马铺。皆于当街。用纸衮叠成楼阁之状。”

根据大理当地的甲马师傅张瑞龙的说法:“七月初一接祖要烧祖先之神、门神、灶君等,烧包的时候烧纸衣服鞋子、帽子、房子、车子等各种民间生活需要物品。七月十五莲池会老人要舍火衣,放生。”

而在云南的其他一些地方,七月半,也就是中元节,同样是烧甲马的时节。此外还有春节、端午、送灶神(阴历十二月二十三、二十四日),以及各地的本主诞辰。

可以说逢节就可烧,不过节的时候也可为了消灾除厄烧,而且也确实有那么多种类的甲马。简直可以说,只有你想不到的,没有甲马不能涵盖的。

例如频繁出现在武侠或奇幻小说中的“蛊”,也有其对应的“蛊神”。

或是鸡头人身的凶神“雌雄杀神”,这是供葬礼出棺时点燃的。

当然也有喜庆的,如:

回到《水浒传》,第四十四回中,戴宗笑道:“我的神行法也带得人同行。我把两个甲马拴在你腿上,作起法来也和我一样走得快,要行便行,要住便住,不然你如何赶得我走。”

这里大约是施耐庵奇幻了一把……甲马在当时当地,应该仍是用来烧的物事,而不是环保节能的交通工具。