作者:

郑林允

来源:

本文经公众号埃尔特订阅号(ID: Arete_edu)授权转载。

题图:

图片来自网络

从小我们就知道一句名言:“失败乃成功之母”,但如作者所说,并没有多少人真正去拥抱过失败。这篇文章引导我们重新思考失败的意义,而且是“多元失败”的意义。来看看,或许你会得到一些启发

![]()

有一部很热门的教育纪录片——《极有可能成功》,讲的是美国一所高中HIGH TECH HIGH的教育创新。这部影片,尤其是它的片名,都显示着我们的教育对于青少年通向成功的重要意义。

▲

教育纪录片《极有可能成功》

但我有一天突然意识到:那些人类最伟大的创举,往往都不是奔着“极有可能成功”的方案去的,而是设定更高的目标,高到大多数人都认为:“极有可能失败”!斯巴达300勇士是这样,北美独立是这样,爱因斯坦颠覆经典物理学也是这样……爱迪生试制灯泡1000次,对于这其中的每一个试验,都近似于成功率只有千分之一,换句话说,爱迪生每一次都是在朝着“极有可能失败”的方向在前进。

所以,如果我们的教育总是在讲“极有可能成功”,总是在鼓励“极有可能成功”的方案,会不会也就限制了未来世界创变者的思维和气魄呢?

我最近还有另一个有趣的发现,就是许多招聘中都喜欢问到同一个问题——“谈谈你的失败经历”。甚至我看到一份美国哥伦比亚大学MBA(工商管理硕士)申请的问卷,四个问题之中有一个就是这种:

请叙述一个你参与其中的团队失败案例。

如果现在给你重来的机会,你会做怎样的改变?

要知道,哥大MBA全美排名第五,这样的题目实在代表了美国商业社会对于个人失败经历的高度重视。所以一方面失败的经历那么重要,而另一方面我们如果回想一下学校教育,就会发现大多数人在回答这个问题时是缺乏底气的。

我们40岁之前,大概人生最长的时间段都是在学校接受教育。我们16年、18年的教育,固然是充满失败的,但如果我们仔细观察,就会发现,

这种失败的模式非常单一,翻来翻去就是考试失败、升学失败,最多加上一点人际交往的失败。

尽管我们也常常听说高考失败复读走上理想大学之路的故事,但我们不得不承认

这样的失败太单一了。

真正的社会,尤其是企业、雇主,更期待看到的是一个人经历过各种各样、

多元的失败

,尤其是团队中的失败。所以一方面是真实的社会中,“失败”“团队”这两个关键词受到极大的重视;另一方面却是,我们长达十几二十年的教育却完全没有提供足够的机会,去让人有系统地经历多种多样的“失败”,尤其是“团队中的失败”。

我们的教育将大概率要成为团队一份子的人,数十年如一日地钉死在一张课桌上,数十年如一日地局限在用一张张卷子所构成的标准之中。纵然我们的老师口口声声地说:“失败乃成功之母”,但归根结底,学校体系里面没有人是真的喜欢失败的。我们标榜的永远是从小打遍天下无敌手的“学霸”,我们所有关注的点都是减少失误、减少错题,不管你用什么办法,是背题、押题还是什么。

我们的教育里面从来没有:有意识地鼓励、甚至设计流程让你经历失败,然后一步步反思,然后一起享受这个经历失败的过程,然后在过程中让孩子看到自己的价值、自己的意义。没有的!我们永远是跳过这一切——直接用你拿了多少分,直接用你最后的“不失分率”来评价:你是好学生还是坏学生。

然后十几年后你跑去面试,老板最想问的却是:“谈谈你碰到过些什么有意思的失败经历?最好是团队里面的失败经历。”

今天,越来越多的中国顶尖中学的校长、教育者都意识到了这个问题。北京十一学校校长李希贵老师就提出:要教会孩子从“追求赢”到“学会输”。

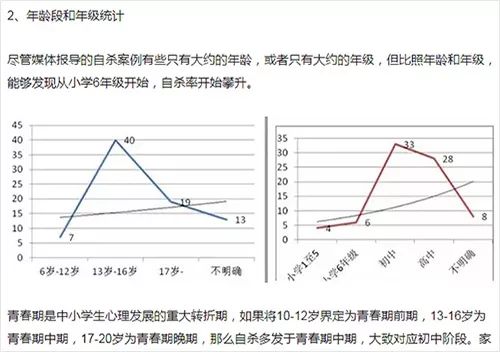

失败,首先不再被看作完全消极的东西,我们开始接受不够完美的自己、豁达地接受失败的经历。所谓“挫折教育”很大程度上是这个层面的,通俗点讲就是不要受点失败就心理上受不了,这方面的教训已经非常惨痛了。

更进一步来说,是把失败真正作为难得的宝贵经历,是要学的,是要主动闯进去的;而不仅仅是没啥大不了、过了就过了的,更不是主动避开、唯恐避之不及的。

这也是李校长那篇文章的主旨。但是如果我们仔细看那篇文章,你会发现,对于如何操作,如何在教育中设计来实现“失败教育”还是比较缺失的。李校长提到的,

但十一学校有四五千学生,200个社团的生生灭灭,很难说就能够构成学生“学习失败”“学会输”的主要平台吧?

所以说到底,如果我们的教育体系依然是用试卷成绩作为主要的考核体系,或者说家长更关注的还是试卷成绩,那说“学会输”“学会失败”其实也就最多是停留在理念和浮光掠影的程度上。

●●●

近年来,世界上越来越多的教育者开始实践项目式学习(PBL)的模式。把原本机械分隔成45分钟的流水线课程表,变成项目化的整体学习;把原本为了试卷考试的目标,变成完成一个具体的项目:建一处建筑、做一台机器,排一出戏剧,做一次调研……并将各种精彩的学习内容融入其中。这种模式的兴起有很多原因,但其中一个重要的因素正在于:

突破了书面试卷的项目能够系统地引入更多未知的问题、更多种类的可能失败。

尤其是大型的项目还意味着更多的团队协作,让未来的团队精英从小就有机会遭遇到团队协作的各种可能状况。

美国旧金山就有这样一所学校:Brightworks,其创办人Gever Tulley,同时是全球教育项目Tinkering School夏令营的创办者,北美畅销书《让孩子做50件危险的事儿》的作者。在视频网站上可以找到许多他的精彩演说。

Brightworks是一所真正的全日制学校。从K到12,一共就80多个学生。这里完全没有考试和成绩,也没有标准的40分钟课堂。所有的学习都是在项目中呈现,而项目都是由学生自发讨论形成。

▲

学生在项目中的场景

2018年10月22日,我有幸在北京采访到了Gever Tulley先生。在访谈中有一个问题是我觉得尤其有收获的。

问题的背景是他在许多场合提到过的Brightworks的教学模式:取消传统学校的40分钟一节课的课程表,改为8-10周一个的项目,每个项目基于一个主题展开三个模块。

基于主题由老师或者专家展示相关的信息,比如说主题是风,就请造风力发电站的、研究风的气象问题的、做过风有关艺术创作的等等专家来展示他们对风的理解、创造。目的是激发学生对这个话题深入探讨的兴趣和关注点。

在探索模块激发后,学生会提出自己想要深入的这个主题的项目,也就是要表达自己在这个主题上有话要说。可以是造帆船,可以是表演风的音乐剧,可以是风对历史的影响研究……

也就是最后的阶段,是家长、外校老师、学生受邀来听学生讲解自己做的这个项目。

当我听到这个模式时,马上冒出来个疑问:“表达”和“阐释”这两部分太相似了!为什么要明确把两个切分开来。一个人的作品就是他对一个问题的表达,iPhone就是乔布斯的表达,然后乔布斯的发布会就是阐释。乔布斯只要把他当初为什么要开发这个手机的想法、热情、目的说一遍就是发布会了嘛。这两者根本就是同一件事情,何必要强调是两个东西呢?!

所以我在采访中就问他,然后Tulley先生给出了他的回答,我其实当场并没反应过来。我事后翻译字幕的时候,才突然明白过来:

这个问题背后恰恰反映了我的巨大误区。因为,只有在

“默认”作品会成功

的预设上,才会出现表达expression和阐释exposition是差不多的情况。你成功的作品当然就把你最初想表达的东西都表达出来了,阐释的时候稍微补充补充就OK了嘛。但是!

如果我们的教育完全不预设立场、完全可以接受不完美、不成功甚至是完全无法运作的作品