编者按:本文原载于

《读书》2018年第1期,第12-19页。感谢万曼璐老师授权“古典学研究”公众号网络推送。

《诗集传》、《楚辞集注》既是

朱熹

文学研究和义理阐释的两部代表作,同时也是不多的能体现其小学观点的著作。

两书中对字音的注释,采用了“

叶音

”的方法。一般认为,所谓“叶音”,即临时改变一个字的读音,以求押韵。例如,《邶风·凯风》“凯风自南,吹彼棘心”,朱熹注“南”:“叶尼心反”,以与“心”押韵。朱熹的“叶音”说影响很大,但也饱受批评。

明代学者

焦竑

指出,“叶音”是不明古音今音不同而造成的:

诗有古韵今韵。

古韵久不传,学者于《毛诗》《离骚》皆以今韵读之,其有不合,则强为之音,曰此叶也。

……如此,则东亦可音西,南亦可音北,上亦可音下,前亦可音后,凡字皆无正呼,凡诗皆无正字矣。

岂理也哉!

[1]

进一步的,明代古音学家

陈第

提出了“时有古今,地有南北,字有更革,音有转移”的语言发展观,被视为科学进步的历史观念,因而他所顺带批评的“以今之音读古之作,不免乖剌而不合,于是悉委之叶”

[2]

的做法,也就是朱熹“叶音”的做法,就成为了后人批判的靶子。

古音学到清代达到了鼎盛,经过

顾炎武

、

江永

、

段玉裁

等的精审考据,古音与今音不同、诗文押韵是由于当时读音本就押韵、“古诗无叶音”等观念成为定论。与此同时,朱熹所代表的“叶音”说就完全被定性为不知古音的错误学说。

朱熹(1130—1200)

现代语言学大师

王力

先生也批评朱熹“不知道古今音不同的道理,于是产生一种‘叶音’说”。并进一步说明:“‘叶音’的意思是说写《诗经》的人的语音和后代人是一样的,《诗经》许多地方的押韵是和谐的,只有少数地方不和谐,那就要把某字临时改读某音,以求和谐。”

[3]

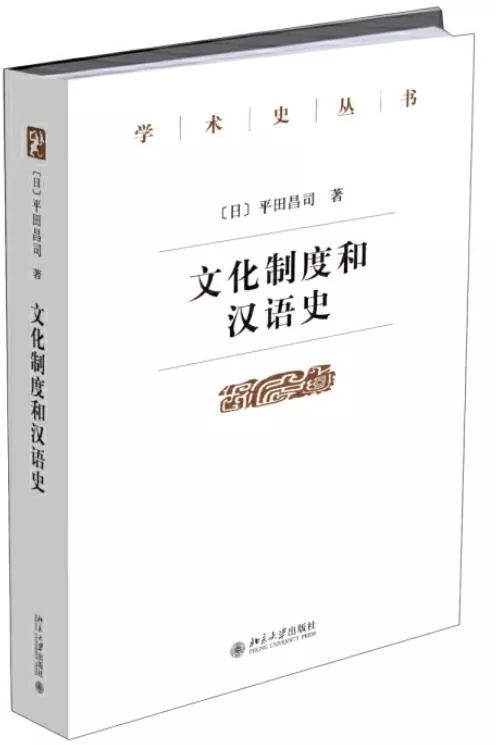

这样的定性影响了后来的学者,朱熹不懂古音这一观点也占据了汉语语音史研究的主流。然而,日本学者

平田昌司

在其《文化制度和汉语史》一书中却为朱熹翻案:“

朱熹对古今音韵的不同有很清楚的认识。

”

[4]

那么,平田昌司翻案的依据何在呢?

平田昌司指出,

朱熹认识到了古今诗体的不同,并认为汉魏以前的古诗是“根本”。

在探求汉魏古诗体的过程中,必然追溯“古”之所以为“古”,从而激发其对三代汉魏诗法、诗韵的观察和探析。朱熹观察上古诗韵,颇有所得;在解释《诗经》、《楚辞》韵读时,又大量参考了南宋初年古音学家

吴棫

的古音研究成果,而吴棫的研究正是基于古今音不同之观念的,因此,朱熹也是清楚古今语音不同的。由于篇幅的限制与侧重点的不同,平田昌司对《诗集传》、《楚辞集注》的“叶音”如何反映古音未能充分展开,故而笔者对此进行了进一步的考察。

问:“《诗》叶韵,是当时如此作?是乐歌当如此?”曰:“当时如此作。古人文字多有如此者,如《正考父鼎铭》之类。”[5]

朱子门人不了解古今语音的变化,因此怀疑《诗经》听起来押韵是由于配乐演唱,而文字本音并不押韵。朱熹的回答非常明确,古音就是如此。如果《诗经》的押韵是因为音乐,那么《正考父鼎铭》之类不配乐演唱的散文押韵又怎么解释呢?

问:“先生说《诗》,率皆叶韵。得非《诗》本乐章,播诸声诗,自然叶韵,方谐律吕。其音节本如是耶?”曰:“固是如此。然古人文章亦多是叶韵。”因举《王制》及《老子》叶韵处数段。[6]

可见,朱熹对古今语音不同、古音本就押韵已经有了正确的认识。相比于陈第所具有的语音历史发展观,朱熹并没有逊色到哪里。

正是因为古今语音发生了变化,原本“古人作诗皆押韵”,但“今人信口读之,全失古人咏歌之意”

[7]

。而咏歌对于诗歌韵文来说尤为重要:“读《诗》正在于吟咏讽诵,观其委曲折旋之意”

[8]

。若不能吟咏讽诵,则对诗文的理解就会产生障碍。因此,

朱熹要为读书人提供一个以古音诵

诗的实用指南。

《诗集传》、《楚辞集注》的“叶音”,恰是这吟咏指南。

本文开头所举《凯风》“南”叶音“尼心反”,即是将古音注明为叶音的例子。“南”字在中古以后读覃韵,与侵韵的“心”不押韵;但在上古时期韵部属侵部,与“心”同部,可押韵。朱熹注“尼心反”,正是“南”字上古读音的反映。读《诗》者按“尼心反”去吟诵,即为切恰。

朱熹所注之古音并不是自己随意定出来的,据他自述,主要来源于南宋初年古音研究者

吴棫

的成果,并增补了一部分自己的见解。

吴棫著有《诗补音》

[9]

、《韵补》等,考证古音旁征博引,信而有据,多有创获。南宋一大批学者包括朱熹都十分认可吴棫的古音研究,不仅常常征引,还在他的影响下掀起了一股古音研究、讨论之风。朱熹就常与古音学家兼好友的

程迥

等探讨音韵,这些讨论对《诗集传》、《楚辞集注》的“叶音”有不可忽视的影响。因此,

从总体上说,朱熹的“叶音”在很大程度上正是当时古音研究成果的代表。

将古音研究成果运用到经学之中去,这是朱熹对古音学最大的贡献。

除了为读书人提供吟诵指南,朱熹还利用古音知识,做了一些文献整理工作。《大雅·生民》第三、四两章:

诞寘之隘巷,牛羊腓字之。诞寘之平林,会伐平林。诞寘之寒冰,鸟覆翼之。鸟乃去矣,后稷呱矣。实覃实吁,厥声载路。

诞实匍匐,克岐克嶷,以就口食。蓺之荏菽,荏菽旆旆。禾役穟穟,麻麦幪幪,瓜瓞唪唪。

其中的“实覃实吁,厥声载路”一句,毛传旧本均在第四章首,朱熹《集传》根据押韵的要求,认为“路”与“去”、“呱”、“吁”谐协,且呱声载路,文势贯通,因而改至第三章末。这一为后学者所普遍接受的正确判断,就是建立在对古音押韵的正确认识之上的。

又如,《九章·怀沙》“怀质抱情,独无匹兮”的“匹”,各本均同。朱熹指出,其与下句“伯乐既没,骥焉程兮”不韵,怀疑“匹”应为“正”,由于俗字“匹”作“疋”,与“正”形近而误。带着这样的怀疑,他又广征文献,在同篇上文“并日夜而无正”、《哀时命》“怀瑶象而握琼兮,愿陈列而无正”等文献他证的辅助下,确定了“匹”应为“正”的结论。

如果不是具有对古音押韵的清楚了解、对字形演变的正确认识、对文章体例的细致把握,怎能改正前人的错误、恢复文献的正确面貌?

这样多角度的考证,不正开清代考据风气之先吗?

既然如此,那为何历代古音学家都对朱熹的“叶音”说持否定态度呢?

例如《离骚》“固时俗之流从兮,又孰能无变化?览椒兰其若兹兮,又况揭车与江离”一句,“化”与“离”是押韵的,这是确定的,但怎样押韵?是应该将“化”的韵读得像“离”,还是将“离”的韵读得像“化”呢?朱熹无法决定,于是他犹疑地注云:“化,叶虎瓜反;离,叶音罗。化,或叶虎为反,即离如字。”干脆并存之。在《楚辞辩证》中他又进一步申述“化”与“离”的这种押韵关系,并通过《周易》、《鵩鸟赋》等大量文献证明它们还与“他”、“歌”、“嗟”、“宜”等字押韵。

[10]

今天我们已经知道,“化”、“离”、“他”、“歌”、“嗟”、“宜”等字,古韵均为歌部,它们的通押是没有问题的。在朱熹之时,古音学还远远没有进入到将每一个字划分至上古韵部的研究阶段,学者只能模糊地认识到这些字之间的押韵关系,但究竟应该怎么读还是很棘手的问题。在吴棫的《韵补》中,支韵收“化”字,音“呼韦切”;歌韵收“离”字,音“良何切”。也是不知确读的骑墙做法,亦可视为朱熹犹疑的来源。不过,吴棫《韵补》是要说明古音关系,这样处理无可厚非;

但朱熹要解决的不是语音关系的问题,而是要给读书人一个明确的诵读指南,但由于时代的局限,许多古音在当时无法详究,因此他不得不硬着头皮“行方便法门”,导致读音忽此忽彼,看上去甚为随意。

当然,他的“方便法门”如何行,也是有标准的。《朱子语类》中记载朱熹告诉弟子叶韵的方法:

叶韵,恐当以头一韵为准,且如“华”字叶音“敷”,如“有女同车”是第一句,则第二句“颜如舜华”当读作“敷”字,然后与下文“佩玉琼琚”,“洵美且都”皆叶。至如“何彼秾矣,唐棣之华”是第一韵,则当依本音读,而下文“王姬之车”却当作尺奢反,如此方是。[11]

在这里,

朱熹明确提出了准则——“以头一韵为准”

。“华”与“车”有比较稳定的押韵关系,但应以“华”就“车”还是以“车”就“华”,要看具体情况。当“有女同车(读“居”)”是第一句时,“眼如舜华”的“华”就要跟着读“敷”来押韵;“唐棣之华”是第一句时,“王姬之车”的“车”就要跟着读“尺奢反”来押韵。

在朱熹看来,这个准则对于绝大多数的押韵是可行的,但不是绝对的。

《离骚》“纷余既有此内美兮,又重之以修能;扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩”句,“能”与“佩”押韵。“能”在文献中有“音耐”的叶韵用法,而“佩”只有一读,没有其他叶韵音,如果以头一韵为准,“佩”要读

eng

韵,这没有其他文献用例的支撑,孤证不立。因此只能以“能”就“佩”音,将“能”读成“耐”。

[12]

由此可见,朱熹不仅重视古音,还十分重视文献旁证,具有十分科学和审慎的考据态度。

实际上,朱熹、吴棫等注古音忽此忽彼、颠倒错乱的问题,是仅利用文献而不利用活的实际语言所必然会遇到的研究障碍。包括清代古音学家在内的传统学者,在古音学方面的成绩最多只能是考证出古今韵部分类的异同,而古音到底怎么读,和今音有什么区别,是无从得知的。

直到现代研究者掌握了罗马字母和国际音标,并广泛利用方言、域外方言、亲属语言以及语音演变一般规律进行研究,这一状况才得到了明显的改善。

后人掌握了新的材料和方法而反过去苛责前人,这是不合适的。

诚然,朱熹的叶音中确实还存在着一些随意改读的错误。被诟病最多的典型就是《召南·行露》的“家”字,本非韵而朱熹定为韵脚,于是强行改变读音,一字三叶,过于随意。但这样的情况在朱熹的叶音中只占极少数,且有时代的局限,即便是乾嘉古音学家也难免有认错韵脚的时候,不能因此就全盘否定其叶音的合理性。

此外,据

刘晓南

等学者研究,

朱熹的叶音又不完全是先秦古音。

叶音中还有大量多音字异读等现象

[13]

。对于多音字,宋人已经认识到这是自古有之的,如

项安世

《诗音》就说:“又有一字而两呼者,古人本皆兼用之。”朱熹对这些多音字中(他认为)不那么常用的音,也采用“叶音”这一术语。这样一来,无论是因古今音变而与今音不同的古音,还是多音字的不常用音,抑或方言等原因造成的异读,都被归为“叶音”,一字数叶也就大量出现。

然而不容忽视的一个问题是,

朱熹的“叶音”之所以笼统地包含有古音、多音异读、方言等多种现象,是因为它们都是相对于“正音”而言的

。朱熹在著名的《答巩仲至书》中就多次提到“正音”,并在不同的地方将“正音”与“方言”、“协韵”(即“叶韵”)相对立。平田昌司的《文化制度和汉语史》一书对这个问题着重加以阐发。他认可

葛兆光

先生所提出的,朱熹在思想史上的首要意义就是“

通过经典诠释、历史重构以及对思想世俗化的努力,再度确立了所谓‘道统’

”

[14]

这一观点,进而主张朱熹对古音的考论正是他“历史重构”的一部分,但其目的并不是仅仅重构出历史上的古音,而是再度确立“道统”,就音韵而言,就是要确立一个“正音”,一个可以为当时的华夏乃至整个汉文化圈所共同遵行的标准音。凡不是“正音”,即以“叶音”名之。

朱熹的“正音”观念,并不是他独有的,而是南宋学者在特殊历史背景下所共有的

。

平田昌司

指出,南渡以后,“传统‘土中’观念、濂洛以来的道学传统、恢复汴洛的强烈愿望”使得南宋士人排斥文风绮靡的南方文学、以及六朝韵书的“吴音”

[15]

,极力想要在文学、经学领域树立起一个代表雅、正的标准。在地域上,他们向往中原;在时间上,他们推崇先秦两汉。因此,

遵奉古学、古文的儒学复兴运动兴起。

与此相伴随,重视北方标准音及古音的研究也在音韵学界轰轰烈烈地开展起来。

由北宋入南宋的吴棫筚路蓝缕,朱熹时代应者云集,古音研究著作蜂出:

郑庠

《诗古音辨》,

项安世

《诗

音》

[16]

,

王质

《诗总闻》,

杨简

《慈湖诗传》,

蒋全甫

《楚辞补音》,

黄铢

《楚辞协韵》,

林至

《楚辞补音》,

陈迥

《古韵通式》,以及影响最大的朱熹《诗集传》、《楚辞集注》等,形成了古音研究的第一次高峰。这些古音研究,寄托着他们对中原汴洛的精神依恋,承载着他们复兴语言正统、恢复中原的强烈愿望。即便肉身无法回归中原,在精神上也要将中原之正统延续下去。

朱熹将“正音”应用到经学当中,助其诠释经典,在道统的构建中起到了重要的作用。

由于此后朱熹在读书人心目中的至尊之地位,他的“正音”、“叶音”观念也在读书人中牢固地确立起来。

“正音”观除了影响到读书人对经学、道学的理解,还运用到了他们的作诗用韵中

。这种观念的影响源远流长,使得清初以来兴起的考据学即便取得了辉煌的成就,仍难以改变经学、诗学界的惯性。平田昌司指出,即便是私淑顾炎武、与朴学大师

王念孙

交好的乾嘉学者汪中,其文学创作也并未遵奉顾炎武等古音考据的成果

[17]

。或许正是出于对这种“正音、叶音”观念难以破除的焦虑,乾嘉朴学家更加用力地攻击朱熹的“叶音”说,极力放大其中随意性的方面,而忽视了其进步性和合理性。

诚然,

自清代考据学兴盛以后,古音研究取得了不朽的成就。

然而,能将考证之成果运用于理解经典之“义”可与朱子比肩者,却并未出现。

而朱子后学则潜心“义理”,不再深究朱熹的古音观念,只浮于表面地接受“叶音”之说,但求便于吟哦讽诵,在随意转读的路上越走越远。逐渐地,古音学的考据与经学、文学分道扬镳,朴学与理学终于不可避免地分裂。一代大儒

戴震

在考据著作之外还著有自己颇为珍视的《原善》、《孟子字义疏证》等义理之作,却被时人批评为“将有用精神耗于无用之地”、“可不必载”(

朱筠

言),使得他不得不感慨:“六书九数等事,如轿夫然,所以

舁轿中人也。以六书九数等可尽我,是犹误轿夫为轿中人也。

”

[18]

现代学科制度建立起来之后,分工日益细密,学问日益专精,古音学的进步更是一日千里。而学科之间的分裂弊端也是日益凸显,“尊德性”与“道问学”各自为阵,难以通达。

朱熹究竟懂不懂古音,这已经不是纯粹的古音学能够回答的问题,也不应该简单地给出一个“是”或“否”的回答。

朱熹“叶音”说的合理和进步之处,以及其中一些在今天看来不够“科学”的错误,都需要放到当时

复兴语言正统、重构“中国、中华”观念

的历史背景、思想潮流中去理解。平田昌司此书,正是要将汉语史的研究从自己的小天地中突破出来,

将那些被抽离出来的汉语史研究对象放回到原本各要素融为一体、牵一发而动全身的历史整体中去,揭示汉语现象背后的制度之变更、思想之潜流

。朱子当年破除汉唐专门之囿,并告诫门人若仅对音韵训诂等逐一根究,即便讨得些道理,也仍是“殊不济事”的,“须是通悟者方看得”

[19]

。平田先生不正是遵循着朱熹的谆谆教诲吗?朱子于千载之下得如此一“通悟者”为自己翻案,应该会引为知音吧!

[1]

焦竑《焦氏笔乘》卷三“古诗无叶音”,

p83-84

,上海古籍出版社

1986

年版。

[2]

陈第《毛诗古音考·序》,

[3]

王力《诗经韵读》,

p1

,上海古籍出版社

1980

年版。

[4]

平田昌司《文化制度和汉语史》,