如果把电影看做生命体

那么光、影就是它的基础细胞

它们像双胞胎似的总是成对出现

但在摄影机的镜头下

光影的表现手法和代表意义又各有不同

今天我们借着几部大师作品,一起探索

是如何在镜头中被赋予深层的含义

又是如何通过技术改造最终被胶片捕获

▼

光的强弱、形态取决于传递的介质。

被摄空间越是深远,远处的景物就越有可能发生色彩、明暗,以及形状上的视觉变化,空气中水分越多,变化也就越明显。

这种视觉现象被称为大气透视,或者空气透视。

第一个明确提出这种透视概念的是画家达·芬奇,他发现细致地勾画远处的景物反而没有粗糙地描绘来得逼真。

这一发现不仅为绘画界省去相当多的麻烦,还给电影这门艺术提供了一项新的镜头语言。

油画中的大气透视

譬如伯格曼的《呼喊与细语》,影片片头展示了一组户外镜头,阳光从树影间洒下,风摇影动,珊珊可爱。

因为光线在传播的途中反复折射,人眼可见的黄色长波光线最容易受到损耗,保存下来的多是蓝色的短波。

就这样,在自然背景的映衬下,呈现大气透视的画面总会显得宁静又祥和。

伯格曼有意截取了这组室外的镜头,意在与室内以红色为主基调的紧张氛围形成剧烈的反差,以此表达女主角艾格尼斯理想的美好和现实的煎熬。

泰伦斯·马利克也利用大气透视效果制造一组对照关系。

神作《细细的红线》中,他将奄奄一息的战士和具有大气透视效果的自然背景并置,一缕缕极具质感的光线从士兵头顶射下……

死亡和生命力在同一画面中形成强烈对比,仿佛上帝正凝视着荒谬的人间。

室内同样可以制造出大气透视效果,适当请灰尘或者蒸汽帮帮忙,即便是在狭小的空间也可以做出明显的色阶变化。

室内的大气透视效果往往代表着朦胧、暧昧。

因为有了人为参与置景打光,最终的呈现效果也变得更加可控。

站在国产片顶尖位置的《霸王别姬》当中就有诸多大气透视的运用。

譬如小豆子和小石头在澡堂子里洗澡,与师哥赤身裸体坦诚相待对于小豆子而言当然是极具冲击;

而同时他又对男女之事尚处于懵懵懂懂,当然是选用朦朦胧胧的镜头语言来表现最贴切不过了。

再比如姜文在《阳光灿烂的日子》里安排马小军和米兰独处时,也常常在室内释放烟雾制造一种迷蒙感。

这不仅应了俩人之间那层暧昧不清的姐弟关系,又与马小军错乱的回忆相合。

在低色温灯的映照下,橙色的空间内景不仅象征着少年对爱情对肉体的渴望,也有着老照片那种泛黄破旧的味道。

说到恐怖,多数人第一个联想到的必定是月黑风高的晚上……

可你知道吗?高亮的强光同样能制造恐怖的效果。

约莫一个世纪之前电影大师德莱叶就做出了这样的尝试,他在《吸血鬼》中完整地呈现了姐姐中邪后的面部特征。

强光直射少女的脸庞,摄影机通盘记录下演员从虚弱无力到邪魅癫狂的整个表演过程,一处细节也没放过。

在德莱叶大胆的尝试之下,这种高亮效果也成为了他影片中标志性的白色恐怖。

半个世纪后同样的手法也被运用到库布里克的惊悚大作《闪灵》当中,杰克劈门时同样是强光直射,照亮整个面部,更突显出每一寸肌肉狰狞时的动态。

当然这么做也相当考验演员的功力,稍有闪失可能就会让整场戏的味道都有所变化。

正因有杰克·尼克尔森的完美演绎,《闪灵》中的这场惊悚戏也成为了恐怖片史上最令人印象深刻的经典一幕。

再说回《呼喊与细语》。

当艾格尼斯的生命即将走到尽头,伯格曼同样布置了一道强光直射在艾格尼斯脸上,但这一次强光不是要突显死者痛苦的神情,而是别有一重含义在里面。

光洒向艾格尼斯,她的病情突然加剧,呼吸也变得急促没有规律。随着艾格尼斯死去,光束也一同熄灭。

这里的光所象征的正是死神,他降临到艾格尼斯身边,将她的灵魂一同带走。

再有《霸王别姬》中小赖子忍受不住师傅的眼里严厉体罚,决定在吃完兜里最后一颗糖葫芦后赴死。

这里陈凯歌在小赖子头顶加上一束强光,好似他的天门已开,死神已准备好接收这条生命。

谈到电影布光,库布里克是个绕不过去的名字。

别人拍电影打灯,库神拍电影点蜡烛,当年拍摄《巴里·林登》足足用掉了两千多支蜡烛,只因为巴里·林登的时代还没有发明电。

蜡烛做光源有多难拍?

你可要知道蜡烛的照明范围极小,火光又随风摇曳,演员一投足一举手,烛光的明暗程度就会发生改变。

一不当心,就很有可能使得后期剪辑时发生戏不接的情况。

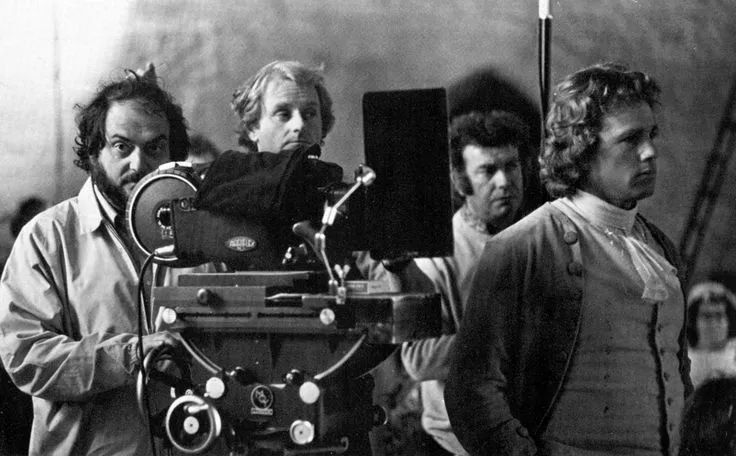

库布里克在烛光环境下导戏

为了克服这项技术难题,库布里克很是下心思。

首先作为光源的蜡烛必须使用能发出持续稳定橙光的蜂蜜蜡烛,当时这种蜡烛只有一家意大利的小加工厂生产,光是进货和运输就费尽周折。

为了尽可能的扩大光源亮度,库布里克把主光源选作一座水晶吊灯,最大限度地折射蜡烛发出的微弱光线。

可尽管如此,现场还是太暗,依旧达不到普通摄影机拍摄的需求。

于是他就想法子从美国航天总署(NASA)手里借来一支原本用作拍摄星图的大光圈蔡司镜头,通过人为地增大通光量来提高底片亮度。

可问题又来了,从NASA借来的镜头毕竟是照相机镜头,必须要亲手DIY一个转接环接才能接到摄影机上。

更要命的是接了这个外置镜头后,摄影机监视器就不能用了,连基本的变焦功能都形同虚设。