(首先说声抱歉,本号上一篇讲美国黑人、保守派和文化战争的文章,莫名其妙被封禁且申诉未果,准备过几天删减一些段落后再发。已打赏那篇文章的朋友,请发消息和收款二维码给公号后台,我会退款。

今天发篇短文补偿

,

谈

江妈诉

刘鑫案

。

本文不发微博,因为

那边粉丝多影响大

,这事舆论过度,不该再炒了。)

前几天,江歌妈妈江秋莲起诉刘鑫(刘暖曦)生命权纠纷和名誉侵权案判下来了。法官判江妈胜诉,刘鑫在

江歌被杀一事中,

因

“

未尽到注意义务和安全保障义务

”

承担民事赔偿

49.4

万,再因

事后

不当言论赔偿江妈精神损失费

20

万,加上诉讼费,总计约

70

万元。应该说两个事由都判得很重,值得注意的是前者属于

“

赔偿

”

而非

“

补偿

”

,在两人同为杀人案受害者的情况下,比较罕见。后者系网络骂架纠纷,但判赔

20

万

巨

额精神损失费

,我

在同类事件中是首次见到。法官做此决定,应是考虑到此案极其恶劣的舆论影响。

还有一点需要指出的是,法官

在事实认定上,不但采纳了

203

邻居低质量的旁证,甚至还

部分采纳了杀人者陈世峰的证言

。

这就出现了一个问题,为什么主流舆论对刘鑫评价这么差?这问题听起来可笑,因为

大多数人认为,

她把帮过自己的朋友锁门外被人杀了嘛,当然会挨骂。但

仔细

琢磨

还是会奇怪

,网民对陈世峰

都没恨得那么咬牙切齿

,

刘鑫

毕竟是受害人,为什么比杀人犯还惹人厌?一个影响力较大的日本博主

@

和气猫 提到

,

她周围

的

日本朋友多

数

认为,刘鑫面对杀人犯锁门未能救援一事

,

完全可

以

理解,无需指责。难道中日道德标准

有这么大

不同吗?

另一个问题也很有挑战性,就是前几年刘鑫是否有机会在舆论上

改善形象或者

翻盘?她

事后

的

言论和

行为

出现了

什么问题

,导致了现在的后果?

这几年刘鑫的辩护方,所

做的

努力为

什么

没

有

改变主流舆论的评价?

我现在就跟大家聊聊这两点

。

请留意,本文是

从舆论操作的技术角度

来讲,而不是特别关注此事的对错或做道德评判。

一、公众

是靠标签来判断舆论热点问题的

法院

判决

刘鑫败诉之后,网上的汹涌舆论完全

无法抵挡,

可见

之前

双方支持者

辩得有来有回的幻像,只是

攻击刘鑫的一方,懒得在非舆论焦点期,

钻研材料

予以

理

会

而已。

为什么大众

意见一边倒

?因为

对与自己利益关系不大的社会新闻,

普通人缺乏时间精力了解细节,他们是靠标签来判断问题

的

。

江妈

思维清晰,牢牢

抓住了

刘鑫的三大标签:

“见死不救”、“忘恩负义”和“

恩将仇报

”

。这全是中国人的痛点。反观刘鑫那方,要么说犯罪者是陈世峰,刘鑫是受害人,江妈和她没必要掐架;要么说江妈信息污染大放谣言、发动网暴搞得别人全家鸡飞狗跳、募捐数额和用途不清等等。前者没搞清议题重点。后者则压根没几个人感兴趣,是真的又怎样呢?

只要那三个标签没有动摇,公众的观念就不会改变

。同样是网暴对方,行为或许相似,甚至江妈可能做得比对方过份得多,但

“报仇雪恨”跟“恩将仇报”,在公众心目中是一回事吗?

对和气猫身边的日本朋友来说,她们认为,看见杀人犯冲自己来,

刘鑫

锁门很正常,也

报警

并叫了救护车,

一些行为还是在警方接线员指导下做的。法律上毫无问题,道德上谴责无益。但

她们

忽略的是,这件事是有背景、有后续的

。日本人对这些前因后续并不清楚,只是单单对

“见死不救”这一标签发表了评价。毫无疑问,年轻女孩面对拿刀杀人的凶手,慌乱之下锁个门太正常了。你不可能要求她冲出去拼命,这道德标准太高。网民激愤时会骂几句,但无法打动记者和意见领袖。倘若仅此而已,那这事儿热不了几天。

正是

因为了解这一点,所以江妈强调的是

“忘恩负义”这个标签。她反复提及,江歌在你刘鑫面临困难时收留你同住。在被杀当天下午,陈世峰上门滋事,她被你一个电话叫回来挡驾。夜里你被陈世峰跟踪了一天,说害怕一个人走夜路回家有危险,希望她过来接应,江歌因此在地铁口等了一个小时。回到家门口时,杀人凶手出现,在这种情况下,你再锁门,就不仅仅是把一个普通朋友或闺蜜拒之门外,而是把恩人推到了凶手刀下。性质完全变了。的确公事公办的说,弱女子面对杀人犯,很害怕,没法救人,把自己锁屋里,无可指责。但同样公事公办的说,你为了避开威胁你的前男友所提的这些要求,什么同住、挡驾、不要报警、深夜等你那么久,不但全都逾越了本份,而且与最终的杀人事件有很强的关联。按此逻辑,江歌也完全没必要帮你,那死的就是你刘鑫了,对吧?

江妈这样的指控已经很难应付了,但更糟糕的是,刘鑫后面一系列迷惑行为,尤其是她对江妈的回击,不但完全接纳了这个标签,还揽上了更恶劣的

“恩将仇报”。据她的同情者称,她把微博帐号外包给了一位叫“冷眼萌叔”的网友。此人可能精神上有点问题,是个

troll

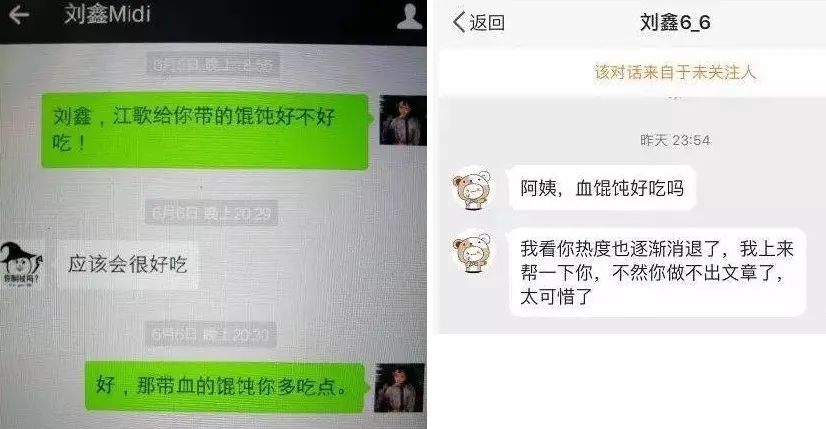

(网络喷子),制造出了诸如“鸽子汤”“黄喉”“血馄饨”“同性恋”等一系列无比恶劣的话题。(注:江歌昵称为鸽子,她被陈世峰割喉大出血而死,馄饨是当天打包带回来给刘鑫吃的,掉在现场的血泊中。冷眼萌叔在中国人阖家团聚的节假日里,多次以自己或刘鑫的帐号给江妈发消息,号称要送这些物品去刺激她。)但刘鑫从未解释过将帐号托管给此人的动机,也没有为这些事作出过任何道歉。遗憾的是,刘鑫方的网友通常太低估该行为的舆论毒性,在把责任推卸给发帖人后,就觉得自己完成了辩护。

图:血馄饨事件

我认为如果日本网友了解这些背景的话,他们对刘鑫的舆论评价也会是类似的,并不会和中国网友有多大的差异。

二

、

事情是怎么发展到这一步的

那为什么刘鑫的舆论形象会最终变得不可收拾?她到底做错了什么?

我认为最根本性的错误就是不知道止损。

“见死不救”的标签的确

极具

杀伤力,毫无疑问会导致社死。

而江妈不依不饶,准确说是极度偏执的追杀作风,也很大程度上加重了刘鑫的焦虑与逃避行为。在看过案卷之后,江妈迅速还原了现场。尽管没有明说,但

“刘鑫锁门致江歌被杀”的观点自她身边各种渠道流出,并迅速传遍了中文网络。刘鑫在短短几天内就被千夫所指。

江妈的还原,有多大程度接近事实,可能除刘鑫和陈世峰以外,没人知道。然而这并不重要,重要的是她获得了绝大多数网民的认同,

“见死不救”的标签已经牢牢贴在了刘鑫的身上,而后者最大的错误,就是过于努力的去摆脱这个标签,

想方设法的把自己从这件事里摘干净。

(舆论中把这叫

作

try too hard

)

。

刘鑫不停的解释说:

1.

杀人那时,我

根本没想到是陈世峰

。

尽管当天下午陈世峰就上门叫骂过,

尽管陈世峰跟踪了她将近十个小时,刘鑫也想尽办法躲了一天,还两次求助江歌,但当晚事发时,她居然没想到是陈世峰。

2.

外面很安静

,我

根本不知道发生

了

什么

。

尽管她听见了江歌的尖叫,尽管她推门时门被大力撞回,尽管她

惊慌失措的

报了警,尽管录下了

“把门锁了,你不要闹了”这样的喊话,尽管录下了她喊救命时惊徨恐惧的声音,尽管

门铃声大作,

尽管她距离那个捅了江歌十几刀的杀人现场仅一门之隔

,但外头不知为何就是很安静,只有窸窸窣窣的声音,不知道是下雨还是怎么着,反正她很迷糊,不清楚外头发生了什么。

3.

报警录音里

,

我是说了

很多,

但那都是我的

猜想,不作数。

尽管在第一次报警录音里,她承认了锁门,承认了有人

按门铃,认为门外可能是男性,说姐姐倒下了。但这全都不作数,是她瞎猜的,只是很奇怪的不小心都猜对了而已。

小姐啊,这摘不干净的好嘛。真的是非常幼稚,很难想象是成年人所为。

性格决定命运。刘鑫表现出的软弱、怯懦、逃避,让她做出了很多错误行为,在舆论上陷入了越来越被动的境地。其实,刘鑫事后如果梗着脖子说,她的确听见江歌尖叫,推门查看时判断有人袭击,于是她胆小怕死锁上了门不敢出去。那也就是被网民骂几天而已,搞不到现在那么大。人家抵你一条命,被骂几天又咋了,对吧?“见死不救”这个标签,在被“救人有生命危险”这一条件弱化以后,杀伤力没那么大。

三

、

人与人之间的信任从哪里来

前面那些话,掺杂了很多我对现场的个人判断,这当然并非定论。因为这件事,目击者总共就三个人,一个死了,一个入狱,唯一能发声的只剩下刘鑫。如果放弃陈世峰的说法,那我们手中的材料就几乎只剩下刘鑫自述。这对她有好处,因为她说啥都没法证伪,这对她也有坏处,因为同样没法证实自己。

在这种情况下,

作为唯一的发声者,维护自己的可信度极其重要。但在这一点上,她失败得非常彻底。法官的表现说明了一切,人家宁可相信杀人犯陈世峰,也不信你啊,这太惨了。

对刘鑫支持者来说同样如此。好处是,只要把刘鑫说法中对她有利的部分摘出来,佐以想象,就可以自成一说,占领一片舆论阵地,并不停重复来吸引认同者,营造小圈子。但坏处是,反对者只要一句话就够了

——“刘鑫没良心,想把自己摘干净,撒谎不眨眼”。这种反驳简洁有力,比前者更有优势。因为钻研片段,辅以大量假设,掺杂各种想象,写出来的故事,不但很拧巴,还容易相互矛盾。叙事一旦不通顺,就很难给人留下深刻印象或进入主流舆论。而

越是

直线的推断,就越容易说服大众。比如:

报警电话里多次听见门铃声,刘鑫自己也提到了有人按门铃,警察也听到了。那她事后说自己没听见,当然是说谎。

报警电话里刘鑫说按门铃的可能是男性,说明她知道外面有第三人,而且通过某些信息判断是男性。那她事后说以为是江歌在闹,那自然也是说谎。

报警电话里说姐姐危险,姐姐倒下了,叫了救护车。那说明她推断或知道江歌遇到危险倒下了。事后否认那还是在说谎。

第一个报警电话说把门锁上了,第二个报警电话说是姐姐

锁的门,过了几天说不清楚门有没有锁上,最后说没有锁门。这就是不可信。

简洁有效的推断,在舆论中威力很大。绕弯子的辩护,需要引进新的概念、假设,来解释

不合常理之处

,观众接纳这些东西是要付出认知成本的。大部分人能分配给这件事的时间极其有限,只有非常热衷此事的人才

愿意倾听

,但这些人组成的小圈子,离社会上的主流共识会很远。

四

、

态度很重要

普通人不愿在社会新闻上花费大量时间,但媒体记者和意见领袖是愿意的,那他们为什么大部分也弃刘鑫而去?只要刘鑫一出面说话,被媒体报道后,舆论就会变得更加负面。局面采访,陈世峰庭审报道,都是如此。她也发现了这一点,比如她表达过对局面编辑谢琳的不满,说采访中有几个地方被你剪掉了,意思是放出来会对她有利?那到底剪掉了什么神奇的地方?支持者说是她对江妈的深情告白等等,天哪。

要搞清这种奇怪状况的成因,就需要仔细分析一下刘鑫的语言。

举个例子,陈世峰庭审,检察官问刘鑫,外头发生了什么?她回答,

“我以为外面的人在跟我闹”。你注意这个用词,“外面的人”,这是谁?法官再问,她又回答“有人闹”,“有人”又是谁?法官认为不行,你一定要给我说明白,到底是谁?于是她最后憋出一回答,“我一开始以为是江歌,我想可能是她”,“可能是”。那一开始以为是江歌,之后以为是谁呢?她又不说了。

局面采访,王志安问到同一个问题,你怎么知道外面出事了?刘鑫说,知道出事,是因为

“外面有人‘啊’了一声”。“有人”,那是谁?王志安又问,能听出来是江歌吗?刘鑫说:“应该是三叔的声音。”那就是江歌“啊”了一声,对吧?

既然如此,干嘛要绕来绕去的?因为很清楚啊,她不想沾

“见死不救”这个标签。“听到江歌尖叫,知道出事了,所以报警。”这是符合常情但她又不愿承认的

行为逻辑

,所以在采访时吞吞吐吐。

“意识到门外有人在攻击江歌”,更是她所不能承认的

行为动机

,所以她在法庭上说,以为是江歌在那里闹,但这显然解释不了她报警的行为,于是又加上一个

“可能是”。

类似的语言遍布于她的陈述之中,几乎所有涉及她案发当时行为逻辑的关键问题,都要别人反复追问,才能挖出模棱两可的答案。不少网友也许对逻辑并不敏感,但闪烁推脱是能看出来的,自然就会觉得这人浑身不对劲。

行为逻辑非常重要,你必须对自己的行为想出合理且简短的解释,才能取信别人。如果对异常行为给予糟糕的解释或不予解释,那么别人就会觉得你

“不可信”。陈世峰跟踪威胁了你一天,案发时你为什么没想到?以为门外是江歌在闹,那为什么又报了警,而且还惊徨尖叫?门外发生什么你都不知道,为什么报警时要说姐姐倒下了,还叫了救护车?你记得刘鑫是怎么解释这些事的吗?大部分读者都回答不了吧,因为不符合行为逻辑的说法很难进入大众记忆。

而对逻辑敏感的意见领袖来说,弯弯绕式的陈述,还很容易自相矛盾。如果不立即追加解释,那撒谎的形象很快就固定了。我再举个例子。

在局面采访中,王志安问刘鑫,陈世峰在案发前约

40

分钟还在给你发消息骚扰。案发当时,你想到是他吗?这当然是大家很关心的问题。

刘鑫回答说,我是在打第二个报警电话时,才有一点点想到是陈世峰。第一时间想到的是日本那些夜里逛街的变态。

这显然不合情理,所以王志安就追问,经历下午到晚上这个过程,你第一时间真没怀疑是陈世峰?

刘鑫又回答说:

“我第一时间,真的没有想到会是陈世峰。因为我觉得他再坏,我没有想过会去杀人。”

如果你逻辑敏感的话,就清楚这等于承认自己第一时间就知道外头在杀人。王志安听到这个回答,瞬间就沉默了,但给对方留下恶劣印象的刘鑫,估计这时还浑然不觉呢。

五

、

舆论

小伎俩,不敌性格大问题

日本夜间逛街的变态杀人,在涉案三人的故事被爆出之前,一度是网上主流猜测。相信刘鑫也看过,她提到自己第一时间怀疑这点,似乎是希望能得到更多大众认同?这当然不可能,因为情境已经变了。

这种小手法,很多地方都能见到,但大多被她自己搞砸了。为什么?我还是给大家举一些例子。

刘鑫第一次发长篇自辩,用的昵称叫

“证人刘鑫”。这是希望给读者留下她是此案第三方的印象,洗刷“帮凶”这个形象。这对意见领袖来说是小伎俩,但可以看出,她是有舆论形象塑造这个意识的,背后也应该是有熟练写手指点过的。

但这手法用的地方不对。像

“

,外头有杀人犯,弱女子锁门避险很正常。

”这话谁都可以说,我也可以说,没几个人会觉得有啥不对的。但你

作为当事人,绝对不能说,也绝对不能信,

只能由别人来说。这一点在舆论中非常微妙。你自己可千万不能当真了。要真以为你是跟此案双方毫无关系的中立证人,那事情就坏了。但我怀疑刘鑫真的是这么想的,我看到

她

案发后

给江妈发短信说,

“

再出这种

(污蔑我的)

新闻,我就停止协助警察

”

。也就是说,敢情她真认为,自己做证人是做好人好事来着?

而且,既然要把你的舆论形象打造成一个证人,那就把证人做好也行。但是,在陈世峰庭审时

……

辩方律师问刘鑫,你报警录音中承认锁门。在警署说,门从外面锁了。和现在庭审时说门没锁不符。刘回答,当时我

“大脑一片混乱,说话不经过大脑”,“我很混乱”,“我很恐惧”,“我无意识”,“这是我的猜测”。

法官问刘鑫,你说外面有人在闹,你认为是谁在闹?刘回答:

“我不知道”。

法官问,你印象中有别的声音吗?刘回答:

“都模糊了”。

法官问,报警时你说姐姐倒了,这是怎么回事?刘回答:

“我想不起来了。我就是找一种紧迫的情况。”

检察官问刘鑫,电话接通后你听到了声音吗。刘回答:

“满脑子混乱,没听到”。

检察官问录下的门铃声和悲鸣声。刘回答:

“我当时没在意,印象中没有听到。”

检察官说,第二次报警时你对警方说了很多状况。刘回答:

“没有,我不知道,都是猜想,我没看到发生什么。”

检察官再问,报警录音你说明了现场情况,这些情况准确吗?刘回答:

“都是我的猜测。我也不知道到底发生了什么。……任凭想象在那里说。”

辩方律师质疑,报警录音里你分明说

“一开始有人按门铃”,为什么庭上说自己没听到?刘回答:“我没意识到自己说什么,现在记不起来了。”

辩方律师说,警察问

“按门铃的是男是女”。你说“可能是男的”。那不摆明听到了吗?刘回答:“那时候可能听到了,现在我印象已经模糊了。”

辩方律师问,你报警时说

“姐姐危险”,说过吗?刘回答:“有说过。我现在记不清了。”

……

不知道、模糊了、记不清、没意识到、有可能、猜想

……虽然我只摘了几句,大家也能感受到庭审中诡异的气氛。总之,作为唯一上庭的现场证人,刘鑫要么不记得了,要么记不清了。

但是庭审前,她向法官申请修改笔录,说她记得报警录音中

“你不要骂了”的“骂”字是不对的,应该是“闹”。录音中“把门锁了”之前是“怎么”,没有录进去,所以这是个疑问句,并不是自己把门锁了。连几个字都记得清清楚楚。

也就是说,哪怕在庭审中,她的唯一目的依然是把自己从这件事里摘出去,甚至让陈世峰少判几年也在所不惜。正是因为她不认为自己有责任,所以才会弃阵营里理性的支持者们而不顾,把帐号外包给一个能帮她攻击江妈的喷子。卸责成了她内化的本能,而且

她做得太极致了

。摆脱

“见死不救”的标签压倒了一切,也

压倒了她在舆论上能够缓解形象恶化的所有手段。