■“大英博物馆百物展 浓缩的世界史”在上海博物馆馆隆重开幕。 本文摄影:张佳琪

“大英博物馆百物展:浓缩的世界史”于6月29日至10月8日在上海博物馆举办。这个大展今年3月至5月曾在北京展出,着实火爆了一把,据说排队从国博门口一直排到了王府井。事实上,这个说法是夸张了,文物的观赏性也不像人们预想的。但是,这100件展品的确是从大英博物馆800万件馆藏中精选出的代表性物品;每一件展品都是一段浓缩的历史,记录着人类在不同时期最独特的创造力;通过文物讲背后故事,通过实物证明人类文明的交融和影响。所以本城的爱好者们早已按耐不住激动的心情跃跃欲试了。

根据周到君的实地观展体验,觉得

这个展跟一般展览有点不同

,需要提前打打预防针,同时,因为北京展出时门票50元,上博展出是完全免费的,因此参观须知绝对不可少呀不可少。

◈

为啥现场需要微信扫故事听?

走进上博二楼的大英百物展展厅,发现这里面积不大,实物也比想象中的小,有很多文物非常不起眼,它们有的小到钮扣大小,所以只有一些雕塑和半人高的文物让观众饶有兴趣地与之合影。

■观众在希伯来星盘前拍照。

现场的文物每件背后都有故事,展柜边上也有详细的说明,但是,要读懂这些故事,却需要大量的世界历史、文化、政治、军事、宗教、贸易知识,最好就是百科全书,这样才对得起大英博物馆百科全书式的收藏。所以,上博方面提示,观众可现场扫描二维码,直接听上博专家语音导览,里面大约有23件展品的故事。

◈

为啥现场需要自己去想像?

在展览现场,发现有些文物实在有点“吓丝丝”。比如一件硕大的石台,四围有雕刻。走近一看说明,却是公元700多年的玛雅祭坛,那上面摆过什么东西来着,想想就不禁打了个寒颤。

还有件猴子雕像,看上去就有点狰狞,有妈妈让孩子在前面合影,殊不知,这是件600年前墨西哥的阿兹特克恶灵像啊!所以合影前,请先看看说明。

■游客参观展览,仔细阅读展品介绍

“古埃及佘盆梅海特木棺”,木棺铭文上写的是专为女性而做的,但通过仪器扫描发现,里面的木乃伊却是一位男性,这个谜到现在也没能解开,观众可以自己想想,反正我是想不出来。

◈

为啥有些人不适合看这个展?

因为这不是一个普通的艺术展,它定位于研究人类的创造、人类文明的交融、影响的历史,因此,它是一个历史展,展示的是整体史观,文物只是用来讲述这种整体史观的。

如果你带着看大英博物馆稀世珍宝的热情前去,恐怕会失望的

。如果是对世界历史知识一头雾水的人前去参观,恐怕也会大大失望。所以这个被誉为“暑期亲子展览首选”的大展,可能并不适合10岁以下的孩子。

另外,对中华文明有着强烈兴趣,对其他地域文明完全无感的人也不适合这个展览。因为,

100件文物里,中华文物只有8件

,且都不属于稀世珍宝,良渚玉琮、西周康侯簋、商周的镈、东汉釉陶六博俑、唐代三彩文官俑、唐代龙首双耳瓶、元代青花瓷盘等,不要说在中国的博物馆里并不少见,有些上博本身就有收藏,其中元代青花瓷盘还是二度来上博展出。

◈

为啥参观前需要补补脑,怎么补?

对于青少年和成年观众来讲,参观这个展之前也需要有一定的知识储备,比如人类文明进程啊、世界历史啊、战争史啊、人类贸易史啊,宗教史啊之类,反正,你这些方面的知识越丰富,看这个展可能越有味道。

可是可是,我的知识储备就这么点,大展当前,短时间内我该怎么迅速补脑呢?

首先,建议你去买本《大英博物馆世界简史》中文版看看,这个展览本来就是一档电台节目,火了之后出了这本书,书也火了之后才有了这个展览,可能现场展品同书里面的不完全一样,但也足够你在短时间内修炼功力了。上博也为这次展览出版了相关图书,同展品完全一致,也是补脑良方。上博微信平台有大量介绍这个展览的背景故事,事先熟读也很好。

其实现场给你参观的时间非常有限,上博一天进8000名观众,每批参观人数为250人,算下来,一天8小时开放,一批观众的参观时间只有15分钟,平摊到每件展品上,可能只有十几秒钟,所以现场听语音导览之类的也只能是抓重点,面面俱到是不可能的,事先恶补知识,绝对让你参观时事半功倍。

◈

什么时间段人会比较少?

因为这个展之前的火爆,本城的人民去上博排队长龙是完全可以想象的,甚至大家猜测会不会有人在上博门前彻夜搭帐篷排队。

■28日的预展客流并不多

上博工作人员告诉周到君,一般来讲,每天下午临近结束入场前,观众相对会少点。同时,这个展览跨度为3个多月,有可能的话,应该避开暑期学生集中参观以及游客增多的时段,同时最好避开刚开始展览的第一个星期的高峰。另外,参观者尤其老人也应考量自身对酷暑以及排队的耐受力,量力而行。

◈

看大英博物馆如何讲述文物背后故事

一、奥杜威石制砍砸器 约200万年前

■奥杜威石制砍砸器

你别看人类这几千年的历史那么丰富,其实这只是人类整个历史的5%,而占95%的人类早期历史就没那么多留存来当见证了,只能通过石头来讲述,因为除了人和动物的骸骨以外,石制物品是唯一能幸存下来的东西。而大展上这块石头毫不起眼的石头,却是大有来头,它是人类最早的有意识制造的一件物品。它被发现于坦桑尼亚的奥杜威峡谷。

据推测,这件“多功能厨具”是由大约200万年前生活在非洲的人类制作的,它除了剥树皮、削树根以外,还可以用来剔肉、砸开骨头、取得骨髓,从而使人类获得更丰富的蛋白质,令人类的大脑更发达,直接促进了人类的进化。

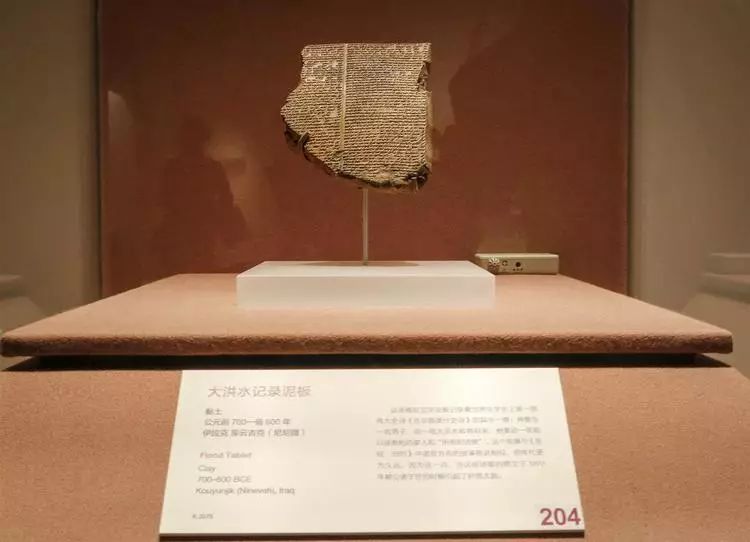

二、大洪水记录板 公元前700-600年

■大洪水记录板

这件文物背后的惊天故事,是140年前一个名叫史密斯的印刷厂学徒发现的。当时,伦敦居民有在午饭后到大英博物馆闲逛一番的习惯,史密斯迷上了博物馆里的黏土写字板,甚至渐渐能看懂上面的楔形文字了。

1872年,史密斯读到一块15厘米见方的泥板上密密麻麻的楔形文字后,忽然大吃一惊:“拆掉房屋,修建船只。把所有活物的种子都带上船。神会降下大量的雨。”这行熟悉的文字,不是每个英国孩子倒背如流的诺亚方舟故事吗?但这块泥板上的文字出现比记载诺亚方舟故事的西方典籍早了将近400年。

史密斯因为自己的知识储备而将自己载入了史册,因此,我们有什么理由不在看展做好知识储备呢?

三、佘盆梅海特木棺 古埃及

■佘盆梅海特木棺

公元前600年的这件古埃及木棺,全部材料都来自埃及以外的地区,木料来自黎巴嫩、黄金来自努比亚、青金石来自阿富汗、沥青来自两河流域。这在物产丰饶的中华文明来说,简直是不可想象的。

大英博物馆的策展方提示说,这件文物的材料都来自埃及以外的地区,表明了在早期文明时代,世界范围内的交流合作已经成为普遍现象,所以木棺的意义非凡。

木棺还有着另外一个谜,可以满足探案发烧友的需要——木棺内画着一幅巨大的天空女神努特像,根据木棺上的铭文,木棺也是为一个名叫佘盆梅海特的女性制作的,但扫描结果显示,棺木中的木乃伊为一名成年男性,这具男性尸体为何会放入到一具为女性特制的棺木中,里面有着什么故事,至今仍是一个谜。