鄭默中經“朱紫有別”不謂分別四部

《隋書經籍志》總敘對魏時鄭默《中經》與西晉荀勗《中經新簿》僅有百餘字記述,但依然是研究兩目最重要的文獻材料:

魏氏代漢,采掇遺亡,藏在祕書中外三閣。

魏祕書郞鄭默,始制中經,祕書監荀勗,又因中經,更著新簿,分爲四部,總括羣書。

一曰甲部,紀六藝及小學等書;二曰乙部,有古諸子家、近世子家、兵書、兵家、術數;三曰丙部,有史記、舊事、皇覽簿、雜事;四曰丁部,有詩賦、圖讚、汲冢書,大凡四部合二萬九千九百四十五卷。但錄題及言,盛以縹囊,書用緗素。至於作者之意,無所論辯。惠、懷之亂,京華蕩覆,渠閣文籍,靡有孑遺。

[1]

上述一節經學者反復討論,釐清了諸多誤解,但仍有數端需要辨析補正。《隋志》關於稱荀勗“又因《中經》,更著新簿,分爲四部”,於是姚振宗以爲,鄭默《中經》即分四部,四部分類不始於荀勗。而余嘉錫、張固也先生都堅持分別四部始於荀勗之說。

[2]

《隋志》總敘多本阮孝緒《七錄序》與《隋書·牛弘傳》:

魏晉之世文籍逾廣,皆藏在祕書中外三閣。

魏祕書郎鄭默刪定舊文,時之論者謂爲朱紫有別。

晉領祕書監荀勗,因魏中經更著新簿。雖分爲十有餘卷,而總以四部別之。惠懷之亂,其書略盡。

魏文代漢,更集經典,皆藏在秘書內外三閣,

遣秘書郞鄭默删定舊文,時之論者美其朱紫有別。

晉氏承之,文籍尤廣。晉秘書監荀勗定魏內經,更著新簿。

[3]

余嘉錫等先生的判斷顯然是更接近事實的。如四部之分始於鄭默,《隋志》等書當云“魏祕書郞鄭默,始制中經,分爲四部,總括羣書,祕書監荀勗,又因中經,更著新簿”,才更符合論述習慣。

而引起爭論的“朱紫有別”出自王隱《晉書》:

鄭默字思元,爲祕書郎,删省舊文,除其浮穢,著魏中經簿。中書令虞松謂默曰:“而今而後,朱紫別矣。”

[4]

其實“朱紫”出自《論語·陽貨》“惡紫之奪朱”,在漢魏六朝文獻中,“分別朱紫”、“朱紫定矣”一般指甄別偽贗、刪汰繁蕪,并不指分類。如《後漢書·左雄傳》雄上疏陳事云“朱紫同色,清濁不分”

[5]

,對應則有《東觀漢記》載“汝南太守宗資,任用善士,朱紫區別”

[6]

。至於圖書方面,《後漢書·張衡傳》衡謂“宜收藏圖讖,一禁絶之,則朱紫無所眩,典籍無瑕玷矣”

[7]

,指禁絕圖讖。因而上引文獻中的“朱紫有別”指的就是“刪定舊文,除其浮穢”,是校勘文獻的工作,與圖書分類並無關係。

荀勗中經新簿“但錄題及言”謂抄錄篇題、字數

《中經新簿》著錄書“大凡四部”共“二萬九千九百四十五卷”,四部之下分十四小類,《隋志》與兩《唐志》著錄此目皆云十四卷,當爲每小類一卷。據《隋志》所述,《中經新簿》並不包含解題敘錄,而是“但錄題及言”。所謂“題”不止包括書名,張固也先生認爲更指篇題,對應下文東晉李充“總沒眾篇之名”,是非常正確的

[8]

。“隨類相從,凡千餘篇”的類書《皇覽》也錄爲一卷,以一般的南北朝隋唐寫本一紙28行計算,《中經新簿》錄《皇覽》各篇篇題的一卷需要36紙以上相黏連,與一般體量的一卷也相符合。

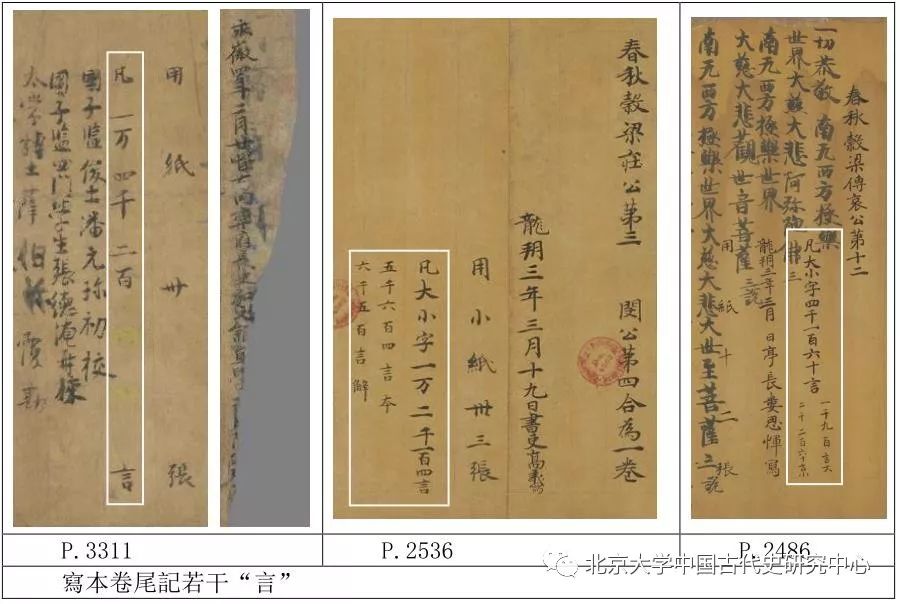

而“但錄題及言”之“言”,當指字數,寫本卷末載本卷字數也是較爲常見的現象。如敦煌寫卷P.3311卷末題“凡一萬四千二百言”

(永徽四年)

,龍朔三年《春秋穀梁傳》寫卷P.2536、P.2486卷末題“凡大小字一萬二千一百四言”、“凡大小字四千一百六十言”。而敦煌寫本《老子》、《孝經》往往各章下記該章若干字

(如

S.602

)

,四庫館臣輯永樂大典本杜預《春秋釋例》“夫人內女歸寧例第三十二”篇尾有“凡八百六十六字。經傳三百九十四字,釋例四百七十二字”,可見其初分篇計字,也印證了張固也“錄題及言”之“題”謂篇題的判斷。

《晉書·荀勗傳》稱勗“依劉向《別錄》,整理記籍”

[9]

,而荀勗《讓樂事表》稱“今覆校錯誤”

[10]

,可見主要工作仍是校勘秘書,整理定本。《隋志》所謂《中經新簿》“但錄題及言”是指最後形成的目錄沒有解題,僅是抄錄了書名篇題及各書各篇字數。

《三國志·諸葛亮傳》卷尾陳壽所記,正可見出荀勗“整理記籍”,“錄題及言”之一斑:

諸葛氏集目錄

:開府作牧第一、權制第二、南征第三、北出第四、計算第五、訓厲第六、綜覈上第七、綜覈下第八、雜言上第九、雜言下第十、貴和第十一、兵要第十二、傳運第十三、與孫權書第十四、與諸葛瑾書第十五、與孟達書第十六、廢李平第十七、法檢上第十八、法檢下十九、科令上第二十、科令下二十一、軍令上第二十二、軍令中第二十三、軍令下第二十四。

右二十四

篇,凡十萬四千一百一十二字

。

臣壽等言:

臣前在著作郎,侍中領中書監濟北侯臣荀勖、中書令關內侯臣和嶠奏,使臣定故蜀丞相諸葛亮故事

。……輒刪除複重,隨類相從,凡爲二十四篇,篇名如右。……謹錄寫上詣著作。臣壽誠惶誠恐,頓首頓首,死罪死罪。泰始十年二月一日癸巳,平陽侯相臣陳壽上。

[11]

“開府作牧第一”至“軍令下第二十四”是“題”;“凡十萬四千一百一十二字”是“言”。《中經新簿》載幾三萬卷書之“題”及“言”,直接抄錄的,應當就是類似于陳壽所集諸葛亮遺文二十四篇的“目錄”。

據此反觀曹魏、西晉諸傳傳末,論及傳主著述,往往稱著書“若干篇”、“若干言”,著書如藏於秘書,這一現象尤爲突出。最爲典型的是魏文帝時之任嘏、王象:

著書三十八

篇

,凡四萬餘

言

。嘏卒後,故吏東郡程威、趙國劉固、河東上官崇等,錄其事行及所著書奏之。

詔下祕書

,以貫羣言。

受詔撰皇覽,使

(王)

象領秘書監。象從延康元年始撰集,數歲成,藏於秘府,合四十餘部,部有數十

篇

,通合八百餘萬

字

。

[12]

晉武帝太康年間,摯虞上表論文帝時荀顗制禮曰:

又此禮當班於天下,不宜繁多。顗爲百六十五

篇

,篇爲一卷,合十五餘萬

言

。

[13]

又如:

撰錄植前後所著賦頌詩銘雜論凡百餘

篇

,副藏內外。

(《三國志·陳思王植》)

凡所著文章二萬餘

言

,才不及陳思王而好與之侔。

(《三國志·中山恭王袞》)

凡斷罪所當由用者,合二萬六千二百七十二條,七百七十三萬二千二百餘

言

。

(《晉書·刑法志》)

答兄思詩、書及雜賦頌數十

篇

,並行于世。

(《晉書·后妃傳》左貴嬪)

[14]

均可視作曹魏西晉以來“整理記籍”的成果。

晉義熙四年祕閣四部目錄與徐廣校書

阮孝緒《古今書最》西晉“中經新簿”、東晉“晉元帝書目”以下,“宋元嘉八年祕閣四部目錄”以上,著錄有“晉義熙四年祕閣四部目錄”。

關於這一書目,余嘉錫先生認爲即《隋志》、兩《唐志》所謂丘淵之所撰“晉義熙以來新集目錄三卷”,并以爲丘淵之晉末作此書

[15]

。余先生的判斷顯然是不正確的,丘淵之“晉義熙以來新集目錄三卷”《世說新語》劉注屢屢引及,稱“文章錄”或“新集錄”,內容則文士名字郡望官閥仕履,與《隋志》簿錄類所著錄的宋明帝“晉江左文章志”體例頗爲類似,如:

丘淵之《文章録》曰:顧愷之字長康,晉陵人,父悅,尚書左丞。愷之義熙初爲散騎常侍。

丘淵之《新集録》曰(謝)靈運,陳郡陽夏人…歴祕書監、侍中、臨川内史,以罪伏誅。

宋明帝《文章志》曰:劉恢字道生,沛國人,識局明濟有文武才。

至於“晉義熙以來新集目錄三卷”的著書時間,書名既稱“義熙以來”,自然是“造宋”以來。如李充穆帝以後爲著作,則題作“晉元帝書目”自然指南渡以來書目。

而“晉義熙四年祕閣四部目錄”當然是秘閣書目,王重民等先生已指出與孝武帝末年徐廣校書有關

[16]

,徐廣本傳稱:

孝武世,除秘書郎,典校秘書省

。增置省職,轉員外散騎侍郞,

仍領校書

。……義熙初,奉詔撰車服儀注,除鎮軍諮議,領記室,封樂成侯,轉員外散騎常侍,領著作。……勒成《晉紀》,凡四十六卷,表上之。因乞解史任,不許。

遷秘書監

。

(《晉書·徐廣傳》)

具體時間,則始於太元十六年春正月:

(太元)

十六年春正月,詔徐廣校秘閣四部見書凡三萬六千卷。

(《建康實錄》孝武帝)

[17]

《續晉陽秋》:孝武寧康十六年詔著作郎徐廣校祕閣四部見書,凡三萬六千卷。

(《玉海·藝文》)

[18]

兩條文獻明顯同源,寧康僅三年,《續晉陽秋》所載當爲太元十六年。三萬六千卷包含了副本,並非御書單本的數量。那麼義熙四年奏上《晉紀》後遷秘書監,校理圖書,編爲秘閣四部目錄,也是合理推測。

關於徐廣秘閣校書,可提供旁證的是,裴駰《史記集解》以徐廣《史記音義》十二卷爲本,而裴駰、司馬貞敘及徐廣《音義》,皆云:

故中散大夫東莞徐廣研核衆本,爲作音義,

具列異同

,兼述訓解,麤有所發明,而殊恨省略。

宋中散大夫徐廣作音義十三卷,

唯記諸家本異同

,於義少有解釋。

[19]

所謂“具列異同”、“唯記諸家本異同”絕非泛泛而論,而是確有所指,從裴駰《集解》所引“徐廣曰”看來,野民《史記音義》主體正是“一云”、“或作”、“又作”這類校覈諸本異同的內容,不僅包含了《史記》諸本,也包含了《史記》所據《尚書》《國語》諸本的文字異同,也正是秘書郎、秘書監的工作。

宋元徽元年祕閣四部書目與七志

王儉撰作“宋元徽元年祕閣四部書目”、《七志》官私兩目,任昉、阮孝緒與《隋志》總敘皆云官目在先,《七志》在後:

元徽初,遷秘書丞。於是采公曾之中經,刊弘度之四部;依劉歆《七略》,更撰《七志》。

(任昉《王文憲集序》)

[20]

元徽元年,祕書丞王儉又造目錄,大凡一萬五千七百四卷。儉又別撰《七志》:然亦不述作者之意,但於書名之下,每立一傳,而又作九篇條例,編乎首卷之中。文義淺近,未爲典則。

(《隋書經籍志》總敘)

[21]

宋祕書監謝靈運、丞王儉,齊祕書丞王亮、監謝朏等並有新進,更撰目錄……儉又依《別錄》之體撰爲《七志》。

(阮孝緒《七錄》序)

[22]

唯《南齊書》本傳似以爲《七志》在前:

解褐秘書郎,太子舍人,超遷秘書丞。上表求校墳籍,依《七略》撰《七志》四十卷,上表獻之,表辭甚典。又撰定元徽四部書目。

(《南齊書·王儉傳》)

[23]

而據《宋書·後廢帝紀》,《七志》進獻時間同在元徽元年,時間相去不遠:

(元徽元年八月)

秘書丞王儉表上所撰《七志》三十卷。

[24]

兩目不僅進呈時間相近,著錄書目內容應當並無不同。也就是說,

《七志》是將元徽元年祕閣四部書目所載書籍重新編排,著錄書籍其實並無不同

。

證明這一點的是《七錄》,《七錄》本非阮孝緒藏書書目,也並非梁武帝時文德殿或秘閣藏書書目,而是阮孝緒根據劉歆《七略》以來至梁武帝天監四年文德殿書目凡十種整合而成的總書目,“古今書最”十種中最後四種爲劉宋以下書目:

7

宋元嘉八年祕閣四部目錄一千五百六十四帙一萬四千五百八十二卷,五十五帙四百三十八卷佛經也;

8

宋元徽元年祕閣四部書目錄二千二十帙一萬五千七十四卷;

9

齊永明元年祕閣四部目錄,五千新足,合二千三百三十二帙一萬八千一十卷;

10

梁天監四年文德正御四部及術數書目錄合二千九百六十八帙二萬三千一百六卷(祕書丞殷鈞撰祕閣四部書少於文德書,故不錄其數也)。

[25]

其中

10

說明梁武帝時祕閣書少於文德殿,故取文德殿書進行著錄書籍的整合,而沒有用秘閣書目,正可說明阮氏“遂總集眾家

(書目)

,更爲新錄”的工作環節。而“古今書最”中只提及了元徽元年書目(第

8

種),卻沒有論及《七志》。事實上從《七錄》序看來,阮孝緒對《七志》非常熟稔,內容方面《七錄》對《七志》著錄撰人銜名、著錄《七略》《

(兩漢)

藝文志》《中經新簿》亡書

[26]

、以佛道單列兩類進行了全面的繼承。那麼,唯一的解釋就是,《七志》就是對元徽元年書目所載書的重新分類并加以敘釋解題,著錄圖書實無不同,因而“古今書最”中也無需重出。任昉、阮孝緒、《隋志》總敘以元徽目居前,《七志》修撰在後,也暗示了這種關係。

至於《七志》卷數,諸書所載,有三十卷、四十卷、七十卷三種:

(元徽元年八月)

秘書丞王儉表上所撰《七志》

三十卷

。

(《宋書·後廢帝紀》)

依《七略》撰《七志》

四十卷

,上表獻之,表辭甚典。又撰定元徽四部書目。

(《南齊書·王儉傳》)

今書七志

七十卷

王儉撰

(《隋書經籍志》)

今書七志

七十卷

王儉撰賀縱補

(《舊唐書經籍志》)

筆者大膽推測,《隋書經籍志》史部雜傳類還著錄有:

雜傳四十卷賀蹤撰,本七十卷,亡。

賀蹤梁人,稍後於任昉。那麼《七志》本書很有可能如《宋書》所載爲三十卷,賀蹤補四十卷“雜傳”,合爲七十卷,即《隋志》所載卷數。之所以書目和雜傳可以合爲一書,以中古時期傳記與敘錄本就密不可分:《徐幹中論序》、任昉《王文憲集序》實即徐幹、王儉之傳;嵇紹《趙至敘》、夏侯湛《羊秉敘》即趙至、羊秉之傳

[27]

;《袁氏世紀》載袁渙四子生平歷官,末云“此準之自序也”

[28]

;《宋書·陶潛傳》言潛“嘗著《五柳先生傳》以自況”云云,下曰“其自序如此,時人謂之實錄”

[29]

;《宋書》末卷《自序》歷敘沈氏始末,《史通》內篇終於《自敘》,都是劉知幾《史通·序傳》所說的以敘爲傳

[30]

。

從《七志》體例來看,《隋志》總敘說:

亦不述作者之意,

但於書名之下,每立一傳

。

《七志》佚文如:

今書七志曰:棗據,字道彥,潁川人。弱冠,辟大將軍府,遷尚書郎。太尉賈充爲伐吳都督,請爲從事中郎,遷

中庶子

,卒。

(《文選》棗道彥雜詩李注引)

今書七志曰:張翰,字季鷹,吳郡人也。文藻新麗,齊王冏辟爲

東曹掾

,覩天下亂,東歸,卒於家。

(《文選》張季鷹雜詩李注引)

今書七志曰:謝瞻,字宣遠,東郡人也。幼能屬文。宋黃門郎。以弟晦權貴,求爲

豫章太守

,卒。高祖游戲馬臺,命僚佐賦詩,瞻之所作冠于時。

(《文選》謝宣遠《九日從宋公戲馬臺集送孔令詩》李注引)

[31]

也正是“

每立一傳

”的體例。另外可附帶指出的是,《隋志》集部別集類著錄棗據、張翰、謝瞻集銜名分別是“太子中庶子”、“大司馬東曹掾”與“豫章太守”,與《七志》所載全合,也可見阮孝緒、《隋志》對《七志》的繼承。

編者按:本文原刊《中華文史論叢》2018年第4期,如需引用,請參考原文。

[1]

《隋書》卷三二《經籍志》,中華書局,

1973

年,第

906

頁。

[2]

余嘉錫:《目錄學發微》,中華書局,

2009

年,第

100

、

102

頁。張固也:《荀勗

<

中經新簿

>

是有敘錄的嗎?》,《古典目錄學研究》,第

44-46

頁。

[3]

《廣弘明集》卷三,上海商務印書館四部叢刊初編本,第

8

頁。《隋書》卷四九《牛弘傳》,第

1298

頁。

[4]

《初學記》卷一二職官部祕書郎,中華書局,