正文

在前进的路上,有人发现了一块被大雪淹没的石碑。

有人读出了石碑的内容。顿时欢呼声就传遍了全军,士兵们的士气高涨起来。

石碑的内容也传到了呼罗珊总督的耳朵里。他沉思了一会儿,下令部队极速东进,不得有误。

石碑上的内容正是那个预言。

当天空有铁鸟飞过,地上有铁马奔驰,草原上的勇士要真正征服南国。

他们一路东进,终于越过了茫茫的崇山峻岭。眼前是一片一望无际的草原。有一条细细的公路在草原上蜿蜒,直到很远很远。

士兵们激动不已。

此时天空中有一架飞机隆隆的飞过,远处的公路上有几辆汽车正在奔驰。

请加备用号 以防失联络

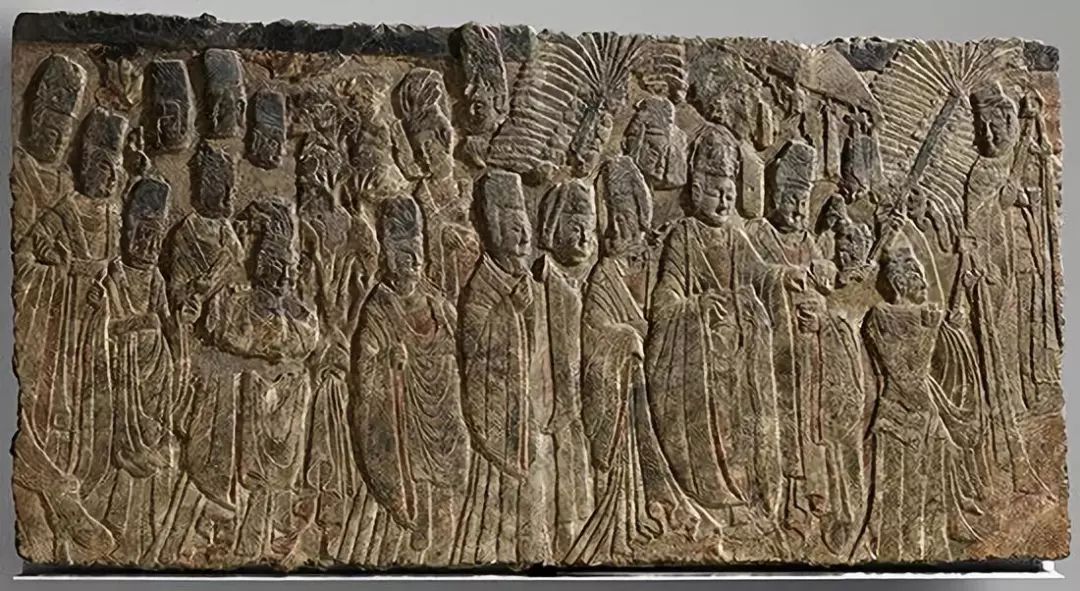

孝文帝和他的朝廷

蒙古高原的北魏朝廷大殿上。

孝文帝面红耳赤,浑身颤抖,气急败坏的甩了甩衣服的袖子,全然失去了皇帝的威严与镇定。

“朕决议迁都入关!休得再出妄言!尔等好自为知!”

台下的群臣顿时鸦雀无声,一片寂静。只有鲜卑王子拓跋洪俊仍在劝说孝文帝,“我们民族的谚语说,当有事情实在是无法决定的时候,就应当听听天地的声音。请父亲再卜一卦,再做决定。”

孝文帝勃然焉:“如此利好之事,何须劳烦天神!”

遂拂衣而去。留下焦虑不安的群臣。

孝文帝回到寝宫之后,思虑良久。此次入关迁都,绝不是小事。群臣皆反对,王亲贵族甚焉。自登基以来,未有如此之景。特别是他最喜爱的王子拓跋洪俊,竟然也站在他的对立面。在这么多人的反对之下,他还是对自己的决策产生了一丝怀疑。

还是卜一卦吧。不过,得悄悄的。不能让大臣们知道,因为最后会卜出来什么结果,孝文帝也不敢确定。

卜出来迁都入关大吉还好,要是卜出来凶卦.....

那就杀了那个占卜的人。孝文帝心一狠。

第二天,孝文帝谁都没告诉,只带了两个近卫鲜卑武士,微服出了宫,去拜访城外的一个快要被遗忘的老人。

这老人的家族原来世世代代都是鲜卑部落的祭司和占卜师,只是因为移风易俗,举国汉化后,便没人愿意再追随祖先的传统和习惯,也少有人占卜。于是这祭司家族自鲜卑开国以来便日渐没落,到这老人,便只住在城外一个破落的木屋里。

老人无子无孙,独居一人。突然见到三个来拜访他的人。甚是好奇。只见这三人皆相貌堂堂,不是平辈。为首者,更有英武之气。

“三位年轻人,来拜访我这个老头子所为何事?”老人饶有兴趣的打量着三个人。

三人为首者开口道,“我们拜访老人家,是想占一卦。”

老人愣了愣神,反应过来,叹了口气,说:“唉,眼下年月,占卜的人越来越少了!时代变了!我也老了,很久不占,诸位还是请回吧!”说吧便示意送客。

为首者不为所动,而是优雅而迅速的行了一个礼。

老人一看呆住了。

这个礼节,是鲜卑部落首领恳请神明作出指示时所用的礼节。

老人赶忙行礼:“大汗,我没想到....”

孝文帝挥手制止了老人的行礼。“我这次来,就是想有一件事问卜一下神明。”

老人一脸严肃:“大汗,请问是什么事?”

孝文帝目光如炬,低声道,“是我大魏迁都入关之事。”

老人听罢,瞥了一眼身后两个身材魁梧,手已经握住腰间刀柄的鲜卑武士.沉思良久。

“请可汗跟我来。”老人思罢点了点头,示意孝文帝跟他来。两个武士正要跟上,老人有力地把手一挥,“按照鲜卑的传统,问神时只能有可汗和我在场。”

孝文帝点了点头,示意两位武士在此等候。

老人带着孝文帝出了门,走进木屋旁的群山中。他们穿过一片密林,踏过一条清澈的溪流,来到

了

一个伸手不见五指的约有城门大小的山洞旁。

孝文帝有些迟疑,他忘记了鲜卑人的祭坛都是在山洞中的。老人见状,微笑着走在前面。“可汗,请您跟紧我。”

走进洞中,老人拍了拍手,只见洞壁上的长明灯一个接一个的亮了起来。孝文帝倒吸一口冷气,这是什么邪术?

老人笑眯眯地叹了口气。

南飞的鸿雁忘记了回家的路。老人悠悠地唱了一句古老的鲜卑歌。

孝文帝感觉到一阵从心底涌上来的羞愧,就像离家出走后被家人找回的孩子一样。

山洞里其实很宽阔。往洞中走100多米,可以看见多少有点破败的祭坛。鲜卑人也有很久没有光顾他们的神灵了。

老人点燃祭坛前的火炬。抽出一把刀,割破手指,把血滴进熊熊燃烧的火焰里。

老人抽搐起来,嘴里念念有词,开始唱一首孝文帝从来没有听过的古老的鲜卑歌谣。老人的身体古怪的扭曲着,在跳动的火焰下映出鬼怪一样的影子。

孝文帝看到这个景象,感到头皮一阵阵的发麻。他把满是汗水的手紧紧按在了腰间的刀柄上。

他的汉学老师告诉他子不语怪力乱神,但是没告诉他,这世界上不存在怪力乱神。

唱了一会儿,老人倒了下去,就像死了一样。孝文帝呆呆的站在那里,不知怎么办。

还好过了不久老人就醒来了,像个没事人一样站了起来。

他朝孝文帝行了个礼,说,神明没有直接回答他的问题,只是说了一句话。

“说了什么?”孝文帝急切的问,迫切的心情战胜了刚才的恐惧,但是卧在刀柄的手攥的更紧了。

老人悠悠地说,“当铁鸟从空中飞过,铁马在地上奔驰,草原上的武士才会真正征服南国。”

孝文帝眉头紧锁,沉浸在神的话语中。神明给了他答案,却没告诉他答案是什么意思。

老人又行了个礼,“可汗,我们走吧”。

孝文帝回过神来,庄重的对祭坛行了个礼。

二人回到小木屋,已是漫天星辰。

回宫的路上,两个近卫鲜卑武士请示要不要回去做掉那个老人。

孝文帝仍在思索,低头不语。只是做了一个“不”的手势。

一年后,孝文帝力排众议,趁着蒙古高原的疾风,开始了迁都入关的进程。

铁鸟和铁马并没有出现。

后来他一辈子都没有回到鲜卑人的故土蒙古高原。整个鲜卑民族也没有。

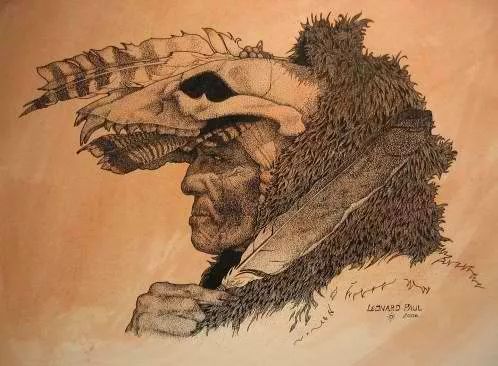

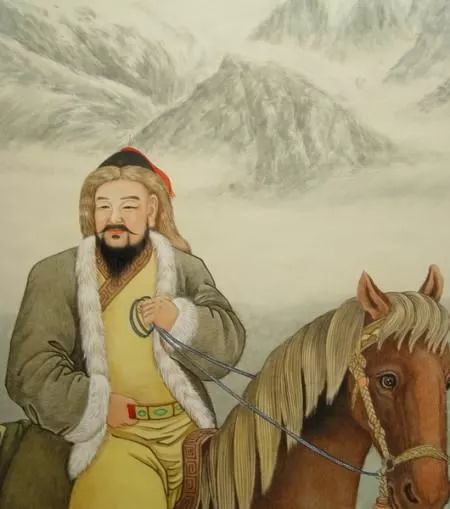

成吉思汗

八百年后,蒙古高原又有了新的主人。

成吉思汗的帐下,群臣正因为是否南征议论纷纷。

王子窝阔台建议立即伐宋。他急切地盼望占领南方的花花世界。

以耶律楚材为首的重臣们则有不同的意见。他们建议向西发展,去抢占辽阔的内亚草原。

成吉思汗并不在账中。

他正为南征还是西征心烦意乱。

向西,敌人的实力不好对付,向南,八百年前,孝文帝入关后就再也没有回来过。

手下来报告说,王子们和大臣们正在等他去开会呢。

成吉思汗不耐烦的大手一挥,告诉手下人说,今天的议政会议就不开了。让王子和大臣们都走吧。

他站起来,决定去骑马。草原的勇士只有在马上才能真正的思考问题。

铁木真一人在草原上骑马奔驰,蒙古高原的阵阵疾风,让他感到十分的畅快。

正骑着马,发现远处走来一个年老的喇嘛,还向他招手。

老喇嘛不知道这是铁木真,想向他讨口水喝,说自己从西边的大漠来,走了三天三夜才到这里。

铁木真

骑在马上,把水扔给老喇嘛。老喇嘛一身破旧的衣服,像个叫花子,眼睛里却闪着智慧的光。

喇嘛喝完水,双手把水袋交还给铁木真,恭恭敬敬地行了一个礼。

铁木真

灵机一动,他问这喇嘛,“你说这成吉思汗,要是伐宋,有几分胜算?”

老喇嘛微微一笑,“在草原上流传着这样一个预言,当铁鸟在空中飞翔,铁马在地上奔驰,草原的勇士就会真正征服南国。”说罢喇嘛又行了一个礼,说了声谢谢,继续向前赶路了。

成吉思汗陷入了沉思。

一年后,乘着蒙古高原的狂风,成吉思汗作出了南征的决定。铁马和铁鸟依然没有出现。

再过一百年,他们不得不又退回到蒙古高原。

多尔衮

时间的车轮又向前走了三百年。

经历了一片石和老龙头的血战后,满洲摄政王多尔衮和他的八旗大军,在从蒙古高原吹来的沙尘暴中占领了汗八里城。

富丽堂皇的汗八里城让旗主老爷们纸醉金迷。他们一来就不想走了。

在金碧辉煌的明国皇城太和殿的金龙座前,多尔衮召集了议政王大臣会议。

会议的议题大家都心知肚明。

到底向不向南打?

肃亲王豪格对汉地的财富垂涎已久。

“咱们往南抢一通就退回关外,南地又脏又热,咱们还是不要了吧,就像父汗一样。”

豫亲王多铎和郑亲王济尔哈朗反对这个建议。

“南蛮子的地方地形复杂,水网众多,我们这些草原来的武士不一定能适应。南地有张献忠和李自成,还有没有被消灭的明军,咱们就别管了,让他们汉人自己打去。关外多好啊”

多尔衮沉默不语。他是想征服整个明朝的。

英亲王阿济格看出来了多尔衮的意见。他替多尔衮说出了意见。

“我满洲入关代明,乃是天命!如此机会,机不可失,失不再来!”

几人都不说话,看向多尔衮。

多尔衮在入关前曾听一传说,“铁鸟在空中飞翔,铁马在陆地上奔驰,草原上的武士就会真正征服南国。”

他心中未曾把这预言当一回事,但是也不由联想,这铁马定当是我八旗铁骑,但这铁鸟.....

良久,他下定决心.

从此这汗八里城便做了满清的首都。

女真人和鲜卑人一样再也没有回到草原上。

时间又往前走了四百年。

瓦罕走廊崇山峻岭的暴雪中,一队黑军士兵正在艰难的东行。令人窒息的大雪让部队的士气极为低落。

长官呼罗珊总督不知道路在何方,只能盲目的向东走。在西边他们已经被强大的敌人打败了。要想活命,只有往东走。

可他们也不知道在东边等待他们的是什么。不过,祖先的留给他们的本能告诉他们,东边是一片一望无际的草原,只要越过了这崇山峻岭。

士兵们冻得面色通红,手僵着拿不动钢枪,低声唱着赞美神的歌。

在前进的路上,有人发现了一块被大雪淹没的石碑。

有人读出了石碑的内容。顿时欢呼声就传遍了全军,士兵们的士气高涨起来。

石碑的内容也传到了呼罗珊总督的耳朵里。他沉思了一会儿,下令部队极速东进,不得有误。

石碑上的内容正是那个预言。

当天空有铁鸟飞过,地上有铁马奔驰,草原上的勇士要真正征服南国。

他们一路东进,终于越过了茫茫的崇山峻岭。眼前是一片一望无际的草原。有一条细细的公路在草原上蜿蜒,直到很远很远。

士兵们激动不已。

此时天空中有一架飞机隆隆的飞过,远处的公路上有几辆汽车正在奔驰。

欢迎继续留言,也请踊跃

投稿。

留言主题:我身边的大洪水

将筛选留言发布,匿名请告知。