你们都知道,波叔最爱聪明人了。

而最能体现人类智慧的学科,当属

数学

。

以前,波叔讲过

俄罗斯超级天才怪咖佩雷尔曼

的故事,就有很多小菠菜经常问,我们中国有没有这样的超级天才啊?

有!

波叔今天就讲一位中国天才的故事,他不仅自己天才,还引导更多的天才带入了数学的殿堂。昨天是他的生日。

他就是——

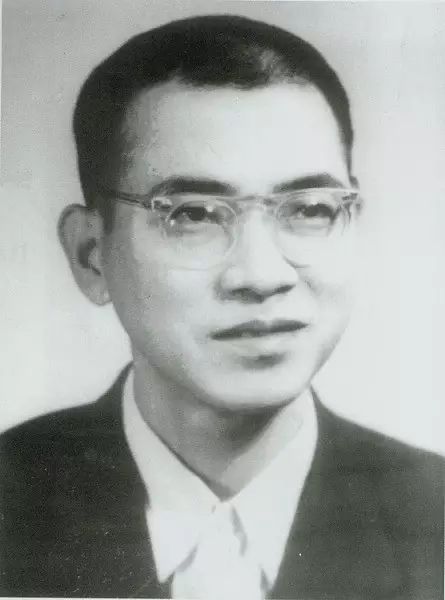

陈景润

陈景润这个名字,在中国人心目中,与

哥德巴赫猜想

已经无法分割了。

哥德巴赫猜想是最著名的数学猜想之一,从1742年提出到现在,已经快300年了,

一

直没人证明出来!

直到今天,陈景润证明的(1+2)仍然是人类为了证明哥德巴赫猜想走得最远一步,离彻底证明它只有一步之遥。

有人问:(1+2)不就等于3吗?

这个问题,当年陈景润就老碰到人问。

咳咳咳咳~~~~~~~

——波叔敲黑板上课啦——

哥德巴赫猜想是

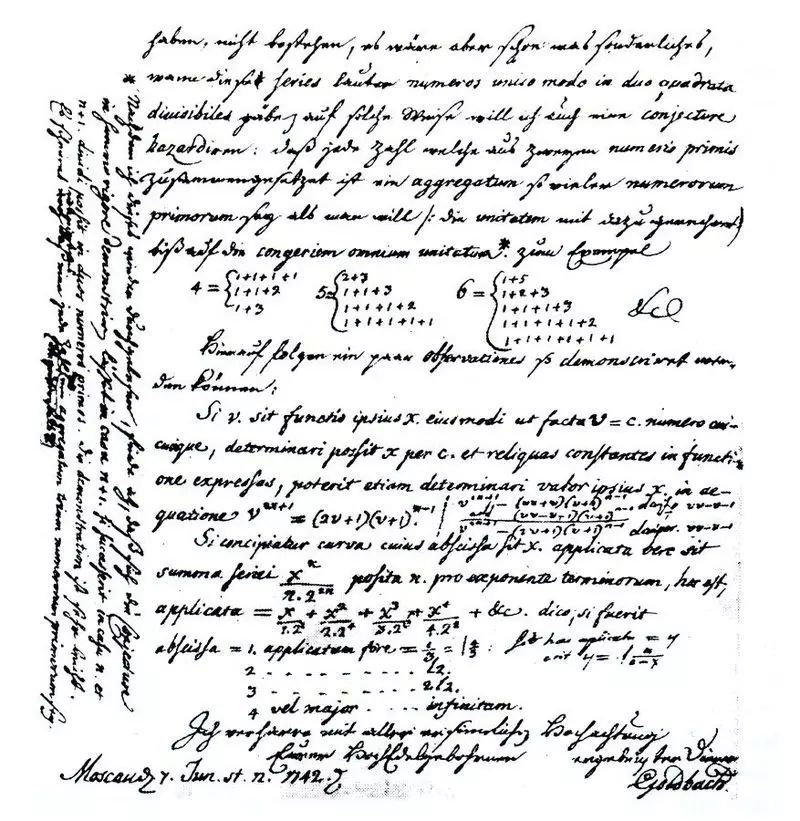

哥德巴赫

这个人提出来的一个猜想。

哥德巴赫写信给大数学家欧拉,提出了他的猜想

哥德巴赫写信给大数学家欧拉,提出了他的猜想

他猜,

每一个大偶数都是两个素数加起来的和。

就像8=5+3,8是偶数,5和3是素数。

我们可以表示为(1+1)。

这个猜想说起来简单,毕竟素数是初中就学过的知识了。

不过,要证明它可难了,得采用迂回战术。

1920年,挪威数学家布朗证明:每一个大偶数是两个“素因子都不超过9个的”数之和。也就是(9+9)。

后来,一代代的数学家陆续证明了(7+7)、(6+6)、(5+5)、(4+4)、(3+3)、(2+3),又证明了(1+5)、(1+4)、(1+3)。

直至陈景润的(1+2)。

(1+2),意思是每一个大偶数,都是一个素数加上另一个数,那个数不是素数,却可以表示为不超过两个素数的乘积。

以后再碰到无知匪类说“(1+1)有什么难的”,你可以用波叔教的怼回去了。

——上课完毕收黑板——

哥德巴赫猜想这么出名,表述又非常简单,一讲就都明白,所以好多“民间科学家”都喜欢拿它下手,以为花点时间算一算,就可以解得出来。

波叔奉劝一句:生命宝贵,确定非要这样糟蹋么?

这猜想不是一般人能碰的。多少数学家都对它无可奈何,陈景润几十年前做出的成绩到今天还没有被撼动,都是因为人家是

大大大大的天才

!

1933年5月22日,陈景润出生于福州,家境不差,父亲是邮政局局长。

他一路学霸,大学考上厦门大学数学系。

大学毕业,陈景润去牛逼名校北京四中当老师。

然而,没呆多久就被辞退了。他就是一个不善言辞的书呆子啊。

母校厦门大学的校长收留了这枚书呆子。他的工作单位变成了数学系资料室。

陈景润可喜欢这份工作了,因为他可以把更多的时间放在读资料和演算上。为了节省时间,把一本本数学著作都拆成散页的,走到哪里读到哪里。

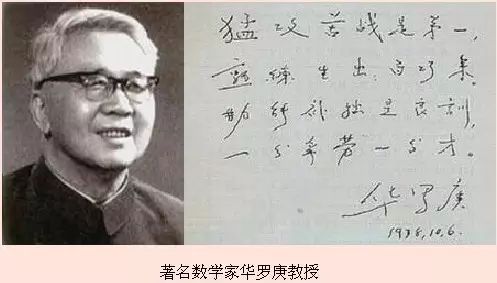

那时候,全中国的数学泰斗是

华罗庚

,华罗庚写过一本经典著作叫《堆垒素数论》,像一块砖头那么厚。

陈景润一个字一个字读,你猜一共读了几遍?

超过30遍!

就差没把这本书吃拌点老干妈吃下去了。

然后他改进了华罗庚的工作,写出一篇关于数论中心问题之一“

他利问题

”的论文。

华罗庚本人看到论文,对他身边的学生和助手说:

你们呆在我身边,倒让一个素不相识的青年改进了我的工作。

然后,华老爷子就把陈景润招到

中国科学院数学研究所

。

真是一篇文章改变人生啊!

那时候,陈景润才23岁。只不过他外貌显老,一副老头子模样。

这个少年天才不仅显老,而且性格有一点怪。

他对物质生活完全没要求,食堂吃饭永远都是两个馒头+五分钱菜。

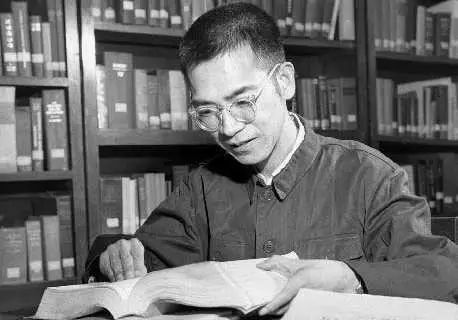

他不善于和人交往,四人一间的集体宿舍住得不习惯,于是就和舍友商量,他搬到那间3平方米的厕所去睡。

厕所他一住就是两年。

这两年里,他又解决了好几个世界级难题。

成果一个个出,强到没朋友。

数学研究所的同事都怕自己的工作和陈景润撞车,他一写出文章,你之前就都是在做无用功了。

1964年,大部分同事都到农村参加“四清”运动,陈景润身体差,就留在单位。

大概就是这时候,他开始研究哥德巴赫猜想。

这段日子他是怎么度过的,没有人知道。

人们只能看到,两年后,他做出东西来了——陈景润得出了至今世界上关于哥德巴赫猜想最好的成果(1+2)。

大家都震惊了。

1966年,《科学记录》发表了陈景润的论文摘要。不过这也是《科学记录》停刊前的最后一期。

文革开始了。

赶上末班车,陈景润够幸运的。但他也是不幸的。这么重要的一个成果,没有机会与同行研究和讨论。

在国内,一切都乱了,他的伯乐华罗庚被批斗,他自己去蹲了牛棚。

陈景润和华罗庚曾经一起讨论数学问题

陈景润和华罗庚曾经一起讨论数学问题

由于中国陷入与世隔绝的封闭状态,国际上没人相信他证明了(1+2)——做科研你不能说自己有成果就有成果,得发表论文,在全世界同行面前溜溜啊。

好吧,陈景润不在意,他继续在6平方米的小屋里,靠油灯微弱的光线来继续工作。

之前的那篇(1+2)论文只是一个雏形,需要继续完善。

1965年,我初步达到了(1+2)。但是我的解答太复杂了,写了两百多页的稿子。数学论文的要求是一、正确性,二、简洁性。譬如从北京城里走到颐和园那样,可有许多条路,要选择一条最准确无错误,又最短最好的道路。我那个长篇论文是没有错误,但走了远路,绕了点儿道,长达两百多页,也还没有发表。国外没有承认它,也没有否认它,因为它没有发表。从那年到今天已经过去了七年。

七年磨一剑。

1973年,他拿出了(1+2)的论文——是被中国科学院的领导逼着拿出来的。虽然文革还没结束,但风向有点转变了,社会秩序在恢复。中国要有拿得出手的科学成就。

为他审稿的是北京大学的著名数学家闵嗣鹤。闵先生看了三个月。看完后,他对陈景润说:

为了这篇论文,我至少少活了三年。

一语成谶。审稿后不久,闵嗣鹤就去世了。