自2014年新一轮户籍制度改革展开以来,整体改革效果与预期有所差距,主要体现在农转城落户吸引力欠佳;中小城市落户吸引力不大,大城市人口压力依然突出等方面。造成这种差距的主要梗阻有:从顶层设计来看,户籍与福利脱钩这一核心要义没有得到贯彻;土地制度改革仍然没有明确的顶层设计;从改革执行来看,部门利益壁垒、地区利益壁垒破除难度很大,处于关键部位的农业转移人口成本分担机制没有理顺。破除这些关键梗阻,既需要自上而下的科学布局,也需要凝聚共识以形成上下一致的改革合力。

户籍制度改革是推动新型城镇化、扫除劳动力要素流动障碍、深化供给侧结构性改革、维护社会公平正义的核心改革。我国户籍制度是计划经济时期人口管理的手段,时至今日已经承载了城乡差异、地区差异带来的资源分配不均和社会身份差异。2014年7月30日,国务院印发《关于进一步推进户籍制度改革的意见》,新一轮户籍制度改革开始。然而改革至今,整体效果并不尽如人意,改革推进过程中仍然存在大量梗阻问题,直接阻碍了改革的深化。

《关于进一步推进户籍制度改革的意见》明确指出,此轮改革取消农业户籍与非农业户籍性质区分,建立城乡统一的户籍登记制度;到2020年,努力实现1亿人左右的农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。截至2017年5月,全国各省区市都已研究制定户籍制度改革实施意见,均提出“取消户籍性质区分”;25个省区市发布了居住证实施办法。从落户标准来看,很多地区的落户政策比国家要求的还松,中小城市基本已完全放开落户。然而,从改革效果来看,改革并没有实现预期目标,主要表现在以下几个方面。

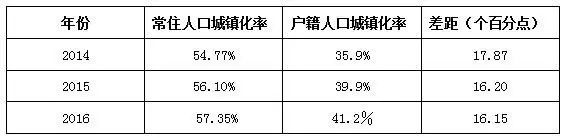

此轮改革以优先推动长期在城市工作生活的农民工落户为重点工作,着力缩小常住人口城镇化率与户籍城镇化率的差异。然而从目前的落户情况来看,政策出台的效果和社会反响并不强烈,没有出现转户人口的实质性增加。目前多地完成的农民转市民指标,多是通过征地、随迁人口,城市改造造成的身份转变实现的。如,南方某市,2016年新落户22万人,其中农村转移人口仅有8000多人,其余均为乡转镇、县转区实现。整体来看,常住人口城镇化率与户籍人口城镇化率的差异仍然比较大(见表1)。

表1 2014-2015年我国常住人口城镇化率与户籍人口城镇化率比较

数据来源:国家统计局

此轮改革提出全面放开城镇和中小城市落户,严格控制超大城市和大城市落户,希望以落户的放开,吸引更多人口到中小城市。然而大城市聚集了更多的行业、资金、机遇,人口大量聚集的压力仍然在超大城市和大城市。统计数据显示,全国有一半农民工集中于我国的前10大城市,其中1/4集中于前4大城市。农民工无法在其主要聚集地——超大城市和大城市落户,中小城市和小城镇落户的放开对其解决子女教育、医疗、养老等问题没有实质性意义。

2014年以来,一批大城市、中等城市纷纷推行“积分落户”。虽然从理论上讲,这种方式能够拓宽单一落户渠道。但从具体的指标设置来看,绝大部分城市指标分值设置的人才指向十分明显,对于本轮户改的重点群体——农民工群体来说,门槛过高,依然难以落户,积分落户也就使大中城市可以“顺理成章”地再次将大部分农民工排除在外。

从我国户籍制度改革的推进情况来看,不论是总体改革还是土地等关键环节改革的顶层设计仍有待优化;在改革执行过程中,部门、地区利益壁垒形成的梗阻问题严重,处于改革落实关键环节的农业转移人口成本分担机制还没有理顺。

从本质上来说,户籍制度以及户籍迁移制度都只是表面现象,附加到户籍上的各种利益,隐藏在户籍制度背后的各种福利制度才是我国户籍制度改革的根本所在。深化户籍制度改革的核心抓手是剥离附着在户籍背后的各种利益,将就业、人事、教育、卫生、养老、失业、低保、住房等诸多福利制度与户籍脱钩。从顶层设计来看,对于户籍与福利脱钩这一核心要义一直没有明确提出来。尽管绝大部分地区明确取消农与非农的登记形式,但大部分改革措施停留在取消形式上的户籍差别以及扩大公共服务覆盖面上,而依托在户籍身份上的一系列差别待遇仍然大量存在,特别是教育、医疗、养老成为矛盾的核心,户籍依然是社会福利差异化的依据。

土地制度改革与户籍制度改革紧紧捆绑在一起,然而这一核心改革一直未能在全国层面破题。农村户籍附着耕地承包权、宅基地等重要福利,城中村和城郊农民征地的巨大利益。在发达地区和城市郊区,农村户籍含金量远超过城市户籍,城转农成为“奢求”。随着城镇化的推进,若农村土地资产处置不清,没有对等的权益保障,农民无法彻底“离土离乡”,必然形成“两头靠”的状况。然而,在我国,土地已经成为最重要的财富,中央、地方各级政府、农民对土地各有不同的利益诉求,相关改革直接触动多方利益,特别是地方政府对土地的依赖性不断增大,土地制度改革已经不仅仅是农村的改革,也是财税体系的改革,更是城乡利益格局的改革,其复杂性使得相关改革方案一直处于难产状态。

户籍制度发展到今天,附着的社会管理功能、经济利益分配以及社会福利格局较为复杂。户籍制度改革不单纯是户籍的放开,而是一项系统性工程。改革在推进过程中涉及到公安、人社、住建、国土、教育、卫计、民政、发改、财政等多个部门,统筹协调难度很大。

当前我国户籍制度改革的牵头部门是公安部门,而公安部门自身职能设置具有一定的局限性,很难统筹协调如此多的同级职能部门,改革只能停留在户籍登记的改变上。例如,2016年9月,国土资源部、国家发改委、公安部、人力资源社会保障部、住房城乡建设部联合发布了《关于建立城镇建设用地增加规模同吸纳农业转移人口落户数量挂钩机制的实施意见》,核心是实行人地挂钩机制,但文件仅停留在纸面上,相关部门并没有配套政策,到基层无法落实。又如,人口流入地往往面临着大量随迁子女的义务教育问题,需要增加大量学位。而根据编制管理部门“控编减编”的要求,需要暂停新机构设置以及暂停增加教师编制。这与增加公办学位供给的需求相背离。

跨省、跨地区的户籍迁移是户籍制度改革推进过程中的难点。我国现有的社会福利体系是分地区、分城乡、分职业人群设计的,已经形成了明显的区域差异。户籍承载着大量公共财政支出责任,户籍人口的迁移代表着人口流入地与流出地之间重新进行支出责任的再划分,不同地区之间的利益格局发生调整,各地多以自身发展需求为第一要务,必然面临既得利益地区的强大阻力。在福利水平城乡差距、地区差距较大的前提下,难以直接取消各地的公共服务筛选机制,实现户籍与福利制度的脱钩。

成本分担机制是户籍制度改革能否落实的关键环节。在现有财税体系下,市区(县)级地方政府承担了绝大部分的人口转移成本,地方财政压力很大。特别是发展任务严峻的情况下,地方政府不愿也无力承担高额的人口转移成本。

一是各地对农业转移人口成本还未能科学核实。

当前,一些地方还没有进行科学的农村转移人口成本核算。一些已经核算的地方对成本的理解方式也不一致,计算的内容、口径、方式不同,结果差距很大。例如,重庆进行户改时间较早,是以截至2016年底已转移人口为依据,进城落户400万人,花费市民化成本约4200亿元,得出人均10.5万元的结论。其他城市多以预测的形式进行核算,株洲为30万元,东莞为9.46万元。