曾文正公说:天下古今之庸人,皆以一惰字致败,天下古今之才人,皆以一傲字致败。

其实不论“庸人”还是“才人”,生命之火都经不起“惰”的湿柴,也受不住“傲”的

雨落。人生在勤,不索何获。

生命的最初不过是一片荒芜的空地,勤耕耘,才能有所收

获。荒原上成熟的稻谷,昂首挺胸的多是空壳,弯腰低头的才拥有真正充盈的生命。人

的一生何尝不像稻谷生长的过程,只有怀揣着一颗勤劳、谦虚的心才能收获美好

。

人生成于勤,毁于惰

了解曾国藩生平的人大都知道,曾国藩不是一个“聪明人”,甚至可以说他是个“笨”

人。梁启超在评价曾文正公时也说:“文正固非有超群绝伦之天才,在并时诸贤杰中称

最钝拙。”曾国藩也承认自己并非天资出众之人,他对自己的评价也多是“生平

短于才”“性鲁钝”。以“钝拙之材”闻达于晚清年间,曾国藩靠的是一个“勤”

字

。

曾国藩年幼时,父亲便教育其要勤奋。八岁时,其父开始教其读书。曾国藩天资不高,读书

反应很慢,通常读完一遍还不明白,但曾国藩并非不求甚解之人,读一遍不明白,就读

两遍,两遍之后还不明白就继续读。白天走在路上,晚上枕在枕头上,一遍遍的思考,

直到理解了才肯罢休。

传说在曾国藩刻苦读书的过程中还发生了这样一个有趣的小故事:有一天曾国藩在家中

背书,遇到一篇文章死活背不下来。恰巧此时有个贼正藏在他的屋檐下,准备等曾国藩、

背完书睡觉后再行窃。可曾国藩反反复复背这篇文章很多遍,背不过就一直不肯去睡觉

。后来,贼等不及了跳出来说:“你这个笨蛋,背了这么多遍还背不下来,我都听会了

。”说着,背诵一遍后扬长而去。这个故事虽存在夸大的成分,不一定真实,但这也在

一个侧面反映了,勤奋已成为曾国藩的信条,努力已经成为了他的一种习惯。

不聪明不可怕,可怕的是明知自己天资不够还四体不勤。伤仲永的故事我们都听过,方仲

永可谓天生奇才,生而会作诗,文采斐然。然而仅靠一点“天赋”,人生之路终究走不

远,曾经天资聪颖的少年最终泯然众人。

大多数普通人在“天赋”上的差距寥寥无几,勤奋是走向成功的唯一途径。人就好比一

台机器,懒惰只会让机器生锈,缩短机器的使用寿命,而勤奋则能让这台机器越用

越灵光。与勤奋相较,懒惰更耗费你的能量。

现在很多人有所谓的“拖延症”,事不到最后一刻不肯做,等到了截止时间才慌慌忙忙

的胡乱应付。做的不好又开始抱怨时间不够,其实不是你做不好,只是你不肯用心去做

,也不是时间不够,是你没有珍惜属于你的宝贵时间。鱼与熊掌不可兼得,既想要闲散

度日又想要功成名就,无异于痴人说梦。

时间是最公正合理的,它从不偏袒。对于勤

劳者,时间留给他们串串果实。对于懒惰者,时间给予他们的只有一头白发。

人生成于敬,毁于傲

曾国藩年轻时心高气盛,锋芒毕露,为此得罪了不少人。后其父亲去世,咸丰帝褫夺了

曾国藩的兵权,令其回家守孝。在守孝的两年间,曾国藩的思想发生了不小变化。

他开始反思自己,开始看到别人的长处,明白了谦逊的重要性。

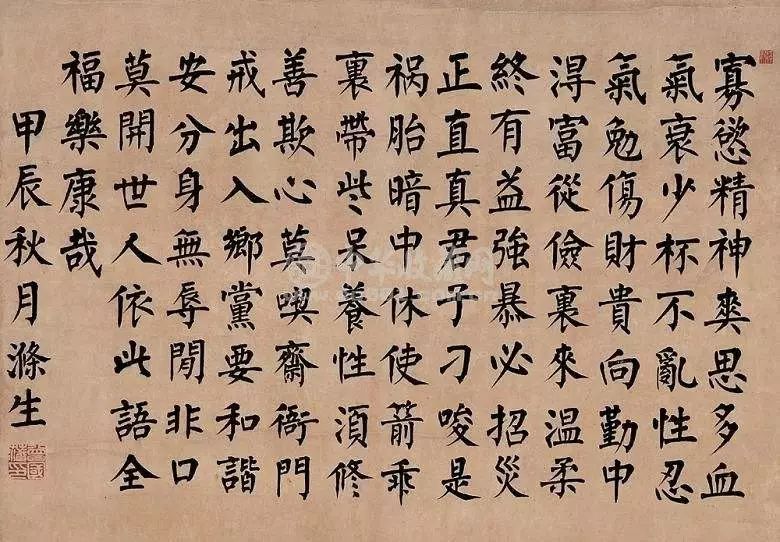

曾国藩在写给弟弟曾国荃的信中说“吾人为学,最要虚心。傲气既长,终不进功,所以

潦倒一生,而无寸进也。”郭嵩焘评价曾国藩说:“自古以来,人才只有两种,一种是

狂傲的,一种是谦虚的。曾文正公,属于后者。”

在曾国藩思想发生变动之前,其虽常常以圣贤自命,说话经常给人以难堪,但还是可以

找到谦虚的影子。咸丰三年(1853年)曾国藩写信给左宗棠,邀请左宗棠前来帮助自己训

练乡勇,他在信中称“弟(曾国藩)智虑短浅,独立难搘,欲乞左右,野服黄冠,翩然

过我,专讲练勇一事。”这一年左宗棠初露锋芒,而曾国藩已是二品大员。

为父守孝后,曾国藩更加谦谨,其谦和的态度令湖南官员敬佩。在他重回湖南前,他给

湖南的各军将领,各个官吏每人致信一封,言辞谦恭,恳求指导。到长沙之后,他又亲

自去拜访各大小衙门,无不妥帖周到。

满招损,谦受益。王阳明也曾告诫门人“人生大病,只是一傲字。”谦者众善之基,傲

者从恶之魁。人不可无傲骨,不可有傲气。骄傲的人像是一盆塑料花,初见惊艳,时间

越久花色越暗淡,且这盆花永远结不出丰硕的果。莎士比亚曾说:一个骄傲的人,结果

总是在骄傲里毁灭了自己。