文/思想食堂

在历史的变迁中,统治者扮演着非常重要的角色,他们的一举一动,影响的是千百万人的命运。所以,

从小

对他们的知识修养要求也格外严格。

史书记载,周朝的王后一怀孕,

小孩还没有生出来,太傅、太保、太师三个老师已经给小孩子指定好了,一个负责体能,一个负责知识,还有一个负责德行培养。

周朝对统治者的教育培训机制非常完善,所以他们的天下相对也坐得比较稳。

《大学》

作为四书之首,不仅讲的是统治者统治国家的学问,还是古代学校官定的教科书,对于普通人如何为人处世,也有非常大的启发。

9月2日,复旦大学哲学系教授张汝伦做客思想食堂,带领大家一起研读了这本儒家经典。

《大学》为什么能成为“四书”之首

《大学》与

《中庸》《论语》《孟子》一起并称为“四书”。

钱

锺

书先生的父亲钱基博说,《大学》之书,古太学(太学是古代的高等学府)所以为学之道。意思是,

古代太学为什么要教,

为什么要学,学的根本目是什么,答案都在这本书里。

《大学》为“初学入德之门也”,书中第一章便提出了明明德、亲民、止于至善三条纲领,又提出了格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下八个条目。

将儒家整个思想规模、做人为学的前后顺序说得十分清楚。

一字一句读《大学》

▼

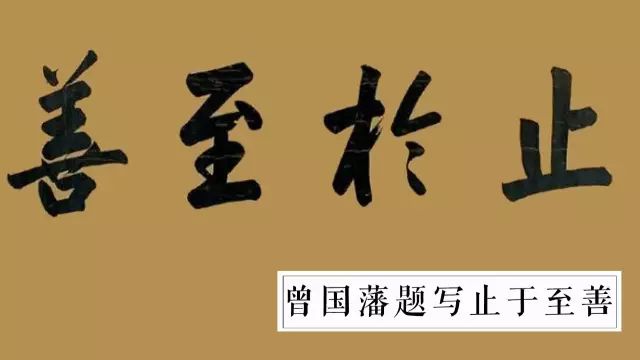

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

这是《大学》的第一句。“明明德”非常重要。 第一个“明”是动词,解释为彰明、弘扬。明德,实际上就是智,智是最高的德,最根本的德。

所以,明明德的意思就是,一个人要把学识发扬光大。对于统治者来说,就是表现在你如何领导人民,如何给人民谋福利;普通人则要在日常行为中显现出来,即“知行合一”。

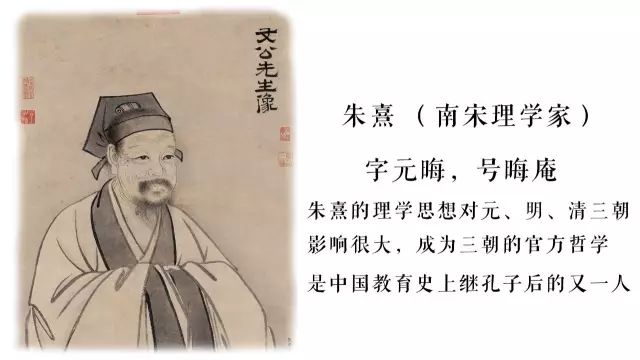

朱子把“明德”解释为,“人之所得乎天,而虚灵不昧,以具众理而应万事者也”。

意为通过教和学,让你有能力懂这个道理,能够聚众理而应万事。

明明德,不是靠沉思冥想,而是靠道德实践。

明明德、亲民、止于至善,这三个是递进关系,最后达到极致。

世界上事物的根本道理,就叫至善。朱子说,事理当然至极,

又说至善是行到极处,就是说做好事做到极致。

“止”有两重意思,一是不达到最高的境界,永远不能停,永远要向前进。二是达到了之后不能够改,不能动摇,即值守不迁。

止于至善非常难,因为人总有各种各样的想法。

至善是我们的一个理想,也是我们行为的终极标准,不光要达到,还要守。

▼

知止而后有定,定而后能静。

人会有很多个人利益上的考虑,要战胜它很难。但是,《大学》认为,知止就能定,只有真知止,才能守善不偏。

“定而后能静”,就又进了一步。人在这个世界上,时常受到外界和自己的影响。如果我们修为不深,打坐也好、静坐也罢,尽管人坐在那里,思想却像跑马一样。

“定”,包含坚定、镇定、笃定,各种各样的定。有了“定”,才能真正做到吾道一以贯之。

所以如果你不读书,却说自己有一个坚定的信仰,那就是盲目的信仰

。一定要读了书,很多道理搞清楚了以后,你才能够真正达到“定”。

“定是理,静在心,既定于理,心便会静,若不定于理,此心只是东去西去。”这是朱子讲的。

总而言之,“定”是一种客观状况,而静是人的主观心灵状态。心理要能确定,下一步就是如何达到静。

朱子说过,心定就是心不妄动,心不妄动就是静,妄动者只是无根而动。为什么会静不下来?

因为心里面没有根基,这个根基就是至善的根基,你没有根基,就会无根而动。

▼

静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。

“静而后能安”,意思就是我们知道所有的真理、所有的天道后,才能够安。

“安而后能虑”,朱子认为“虑”就是处事精想,做人做事,要考虑得精深一点,长远一点。

虑不是纯粹指思维,儒家倡导思与行合一,

思虑得当,行为才能够得当。

当你能够真正地有理性的认识,知道怎么正确地对待事物,你就会有新的思路,这叫“得”。

▼

物有本末,事有终始,知所先后,则近道矣。

朱子对这句话的注释是:“明德为本,新民为末,知止为始,能得为终,本始所先,莫终所后。”

他没有直接讲终始、本末之间的关系,而是告诉我们始终和本末在哪里,重点在哪里,主从关系什么样,让我们按照这几个点去思考。

读书、做人也是这样,我们要知道物有本末,事有终始先后,要想清楚,何者为先,何者为后。

▼

古之欲明明德于天下者,先治其国。

“明明德”要表现为具体的、实际的,对统治者来说,就是要证明你已经明德,那你就要把国家治理好。

▼

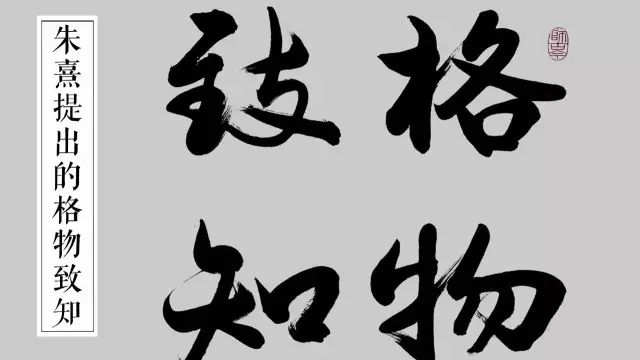

欲治其国者,先齐其家。欲齐其家者,先修其身。欲修其身者,先正其心。欲正其心者,先诚其意。欲诚其意者,先致其知;致知在格物。

具体而言就是,要把天下国家搞好,最后还是要落实到个人的修为上。

一步一步从外到里,推到最最原始的地方,从“格物致知”开始。

“格物”是什么?

汉唐对“格”的解释一个是来,还有一个意思是致。

格物的意思是这个世界不断地向你呈现很多事物,既包括事情,也包括物态,你要能够接受它们,琢磨它们,研究它们。

▼

物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正。

为什么不把意诚、心正放在前面,而

把“格物致知”放前面?为什么不是

先从内心开始,然后琢磨外面的世界?

这么问,实际上是从现代的思维逻辑出发的。我们现在有内外之分,认为诚意正心了以后,才能格物致知,由内到外。

但是古人认为,万物一体,人力和物力、天力是一体的,所以你一开始如何诚意正心?怎么来表明你的心正,怎么能够证明你诚?

因此,格物以后才能致知。这个知,包含了对世界的整体认知,在世界上如何为人为事。

格物致知了以后就是意诚。是说一个人在世界上,做事情要知心,一定不要骗自己。

意诚而后心正。为

什么要正心?因为心是不容易静的,摆来摆去不容易正。而正的一个主观条件是,自己不要偏,才能把心放到应该放的位置上去,这样才能够修身。

▼

心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。

修身不是根据既定的行为规范来纠正自己的行为,而是在齐家治国平天下的过程当中,

不断地完善、提高自己,反省自己,能够看到自己的错误,不断纠正自己。

所以修身是一个相当复杂的过程,始终要在实践当中进行,是一个终身的学以成人的过程。

身修了以后,你才能够齐家,然后治国。

孔子说“修己以治人”,把自己管好、修好了以后,再来统治天下百姓。学习也是这么一个目的:修己治人,修己安百姓。

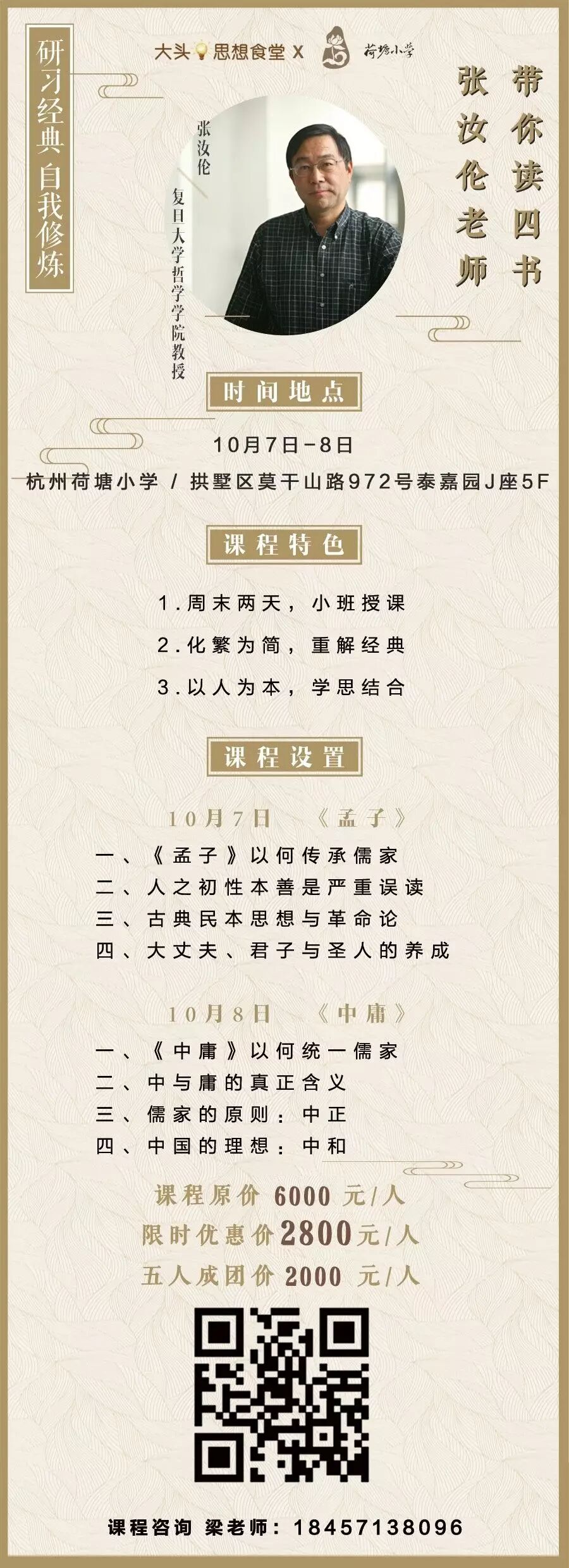

张汝伦

思想食堂讲师

复旦大学特聘教授,复旦大学哲学学院中国哲学教研室主任,上海市中西哲学和文化比较学会副会长,中国哲学史学会理事,《当代中国哲学丛书》主编。

回归传统,修炼内心

思想食堂邀请张汝伦教授开讲儒家必读经典

《孟子》《中庸》