黄永玉与曹禺你来我往“见字如面”

文 |

李辉

张国立朗诵曹禺致黄永玉信。

王耀庆朗诵黄永玉致曹禺信。

别开生面的“见字如面”。

写在前面:

一个朗诵书信的电视节目,忽然间成为许多人谈论的热点,这就是“见字如面”。

2016年夏秋之际,“见字如面”的制片人张子选先生托人联系我,发来他们新策划的这档电视节目方案。之前,他们的成语与诗词电视节目等大获成功,对这一档朗诵书信的电视节目的构想,同样让我感到颇有兴趣。他希望我能提供一些熟悉的前辈书信,我首先想到的,就是黄永玉与曹禺的相互通信。几年前,我在《收获》开设“绝响谁听”栏目,以《舞台旋转》一文集中写曹禺,其中最后一节“海洋与溪流”,便是叙述他们二人此次通信的缘由。

春天又将来临。谨在“六根”推出此文,供读者了解相关背景,看两位先生的“你来我往”的“见字如面”,听阿瑟 •米勒讲述在曹禺家中看到黄永玉书信原件,听曹禺叙述那些动人的故事。

2017年2月3日,立春时节写于看云斋

左起:曹禺、吴祖光、萧乾在1983年。李辉摄。

二〇一〇年,曹禺先生诞辰百年,在相关纪念文章中,黄永玉的名字出现频率很高。“我不喜欢你解放后的戏。一个也不喜欢。你心不在戏里,你失去伟大的灵通宝玉,你为势位所误!从一个海洋萎缩为一条小溪流……”黄永玉在信中对曹禺所说这番话,被人们反复引用,以此来感叹和反思曹禺后半生艺术创作的苦闷与孤独。

的确,在描述曹禺后半生的思想、性格时,黄永玉一九八三年写给曹禺的信,是一个值得关注的焦点。

黄永玉回忆说,他与曹禺来往并不多,最初的见面,是在一九五〇年。当时,黄永玉从香港来到北京看望沈从文,想亲自体验一个新时代的开始,为自己是否离开香港定居北京做一番考察。正逢巴金来北京开会,萧乾约巴金、曹禺、沈从文等一行人到北海公园喝茶。黄永玉也一同参加,这是他与曹禺的第一次见面。

黄永玉与曹禺来往虽不多,但对曹禺的戏,他却了如指掌。抗战期间,流浪闽南的少年黄永玉,曾在演剧队数年,阅读与舞台排练,成了他熟悉曹禺作品的最好途径。

在纪念曹禺诞辰百年之际,我前往湘西凤凰,听八十七岁高龄的黄永玉,以自己的个人经历和独特表述,讲述曹禺印象。谈起曹禺剧作,他如数家珍;无限感慨,被习习秋风吹起,随黄叶飘落——

他的戏我不单是看,抗战时我们剧团演了很多,每一次让我演,我都不会,最终都没有成功。要我演《蜕变》里大夫的儿子,在《北京人》中演孙子曾霆,我不会演。还搞一帮都是小孩演小《原野》,要让我演仇虎。开玩笑!

我一直看曹禺的话剧,我都能背。那天我就对曹禺讲:“你别动,我自己过来。”曹禺就哈哈大笑:“你还记得我这句台词。”这是《原野》里白傻子说的。

想看的还是《雷雨》、《日出》。《原野》的故事人工的多了一点,《蜕变》、《北京人》也好,《蜕变》是说教,说抗战之教;《北京人》挺好的。《北京人》他也不太懂得年轻人。袁教授的女儿挺假的,也不真实。大有可写。主要是他的人物不全面,不熟悉底层人民的生活,贴到地面的那些事儿他都不知道;他也不是在高空,站在低空飞翔,地面又不贴。还有一点,用解放后的话来说,不爱劳动。劳动里的那些乐趣都没有,登山涉水啊,他都没有。缺少生命的乐趣。后来他是怕。

曹禺软弱,没有胆量。他一直战战兢兢。其实他也不是搞政治的。他怎么那么怕呀?不知道。

用曹禺自己的话来讲,《原野》里的那一句:“你别过来,我自己过去。”这是白傻子说的。仇虎从火车上跳下来,很可怕,白傻子很害怕。仇虎说你过来,他不来。仇虎又说:你来不来?白傻子赶紧说:“你别动,我自己过来。”曹禺他有点像白傻子。

他解放前写的一个剧本《正在想》,说一个跑江湖的班子,领班的叫做老倭瓜,老倭瓜有一个大黄铜表,这么厚的一个挂表,拿出来一个,现在是九点,九点就是十一点。那表慢了两个小时。实际上,他就是老倭瓜,但我不能写出来伤他的心。他不懂得珍惜自己。

曹禺在写作中。

八十年代的黄永玉。

黄永玉的漫谈,满溢感伤与惋惜,一九八三年三月致信曹禺时,他也是怀着同样的心情。当时,《苦恋》风波已过,文艺界人际往来于起伏跌宕中延续。在某一次场合的见面畅谈后,曹禺与黄永玉有了通信往来。

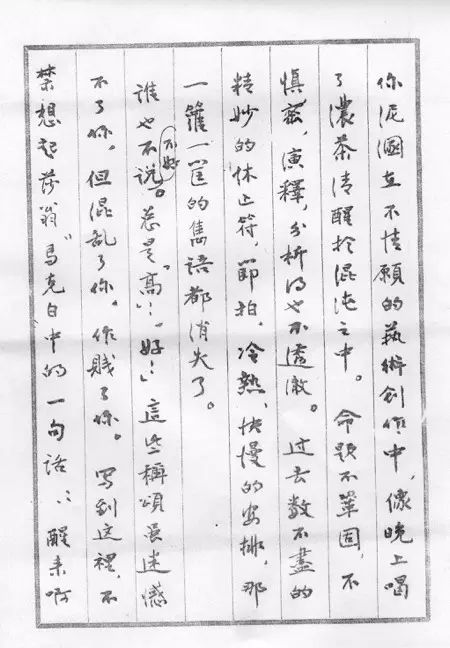

收到曹禺的第一封来信(可惜此信暂未找到)后,黄永玉于三月二十日回复曹禺,并随信附去他写于“五七干校”期间的长诗《老婆呀!不要哭》。这封信,用八行笺写了十页。业已公开的只是部分段落,现征得黄先生同意,全文发表如下:

黄永玉致曹禺信片段之一。

黄永玉致曹禺信片段之二。

黄永玉致曹禺信片段之三。

家宝公:

来信收到。我们从故乡回京刚十天,过一周左右又得去香港两个月,约莫六月间才转得来,事情倒不俗,只可惜空耗了时光。

奉上拙诗一首,是类乎劳改的那三年的第一年写的,诗刊朋友问我要近作,而目下毫无诗意舒发,将信将疑从匣中取出这首给他看,却说好。人受称赞总是高兴。 但这诗不是好,是公开的私事满足了人的好奇心而已。不过我老婆是衷心快意的,等于手臂上刺着牢不可破的对她的忠贞,让所有的朋友了解我当了三十六年的俘虏的确是心甘情愿。歌颂老婆的诗我大概可以出一个厚厚的集子了。只可惜世界上还没有这么一个禁得起肉麻的出版社。

说老实话,真正地道的情诗、情书、情话,怎么能见得人?伟大如鲁迅特精熟此道,说是“两地书”,买的人图神奇,打开看来却都是正儿八经、缺乏爱情的香馥之感。全世界若认真出点这种东西,且规定人人必读的话,公安局当会省掉许多麻烦。人到底太少接触纯真的感情了。

曹公曹公!你的书法照麻衣神相看,气势雄强,间架缜密,且肯定是个长寿的老头,所以你还应该工作。工作,这两个字几十年来被污染成为低级的习俗。在你的生涯中,工作是充满实实在在的光耀,别去理那些琐碎人情、小敲小打吧!在你,应该“全或无”;应该“良工不示人以朴”。像伯纳•萧,像服尔泰那样,到老还那么精确,那么不饶点滴,不饶自己。

在纽约,我在阿瑟•米勒家住过几天,他刚写一个新戏《美国时间》,我跟他上排练场去看他边拍边改剧本,那种活跃,那种严肃,简直像鸡汤那么养人。他和他老婆,一位了不起的摄影家,轮流开车走很远的公路回到家里,然后一起在他们的森林中伐木,砍成劈柴。米勒开拖拉机把我们跟劈柴一起拉回来。两三吨的柴啊!我们坐在米勒自己做的木凳、饭桌边吃饭。我觉得他全身心的细胞都在活跃。因此,他的戏不管成败,都充满生命力。你说怪不怪:那时我想到你,挂念你,如果写成台词,那就是:“我们也有个曹禺!”但我的潜台词却是你多么需要他那点草莽精神。

你是我的极尊敬的前辈,所以我对你要严!我不喜欢你解放后的戏。一个也不喜欢。你心不在戏里,你失去伟大的灵通宝玉,你为势位所误!从一个海洋萎缩为一条小溪流,你泥溷在不情愿的艺术创作中,像晚上喝了浓茶清醒于混沌之中。命题不巩固,不缜密,演释、分析得也不透彻。过去数不尽的精妙的休止符、节拍、冷热、快慢的安排,那一箩一筐的隽语都消失了。

谁也不说不好。总是“高!”、“好!”这些称颂虽迷惑不了你,但混乱了你,作践了你。写到这里,不禁想起莎翁《马克白》中的一句话:“醒来啊马克白,把沉睡赶走!”

你知道,我爱祖国,所以爱你。你是我那一时代现实极了的高山,我不对你说老实话,就不配你给与我的友谊。

如果能使你再写出二十个剧本需要出点力气的话,你差遣就是!艾侣霞有两句诗,诗曰:“心在树上,你摘就是!”

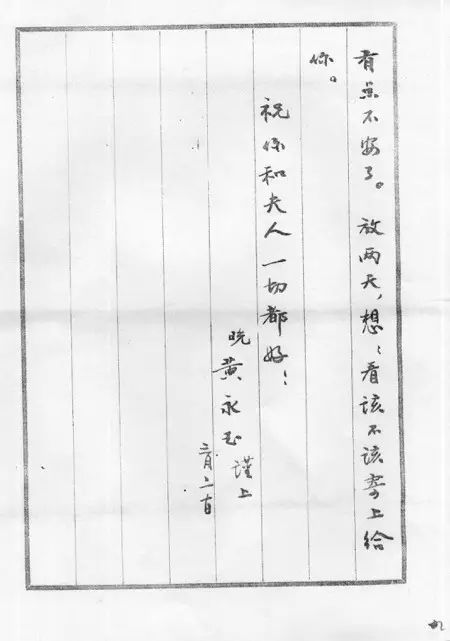

信,快写完了,回头一看,好像在毁谤你,有点不安了。放两天,想想看该不该寄上给你。

祝你和夫人一切都好!

晚 黄永玉 谨上

三月二十日

我还想到,有一天为你的新作设计舞台。永玉 又及

我还想贡献给你一些杂七杂八的故事,看能不能弄出点什么来!永玉 又及

根据曹禺剧本改编的电影《原野》海报。

白桦以黄永玉为原型创作的电影《太阳与人》(原名《苦恋》)剧照。

坦率,尖锐。最触动人心处,莫过于“从海洋萎缩为一条小溪流”这样一个形象的比喻。

“为势位所误”更是一个关键词。我的理解,此句所指,并非说曹禺追逐名利,而是指曹禺所处的“势位”,使他无法摆脱政治与事务的约束,无法重新拥有一个艺术家个体的精神自由状态。其实,“为势位所误”又何止曹禺一人?即便曾经清醒地劝说过曹禺的巴金本人,又焉能摆脱类似的困境与苦闷?这是一个群体希望解决却未能解决的沉重话题,总令历史回望者感慨不已。

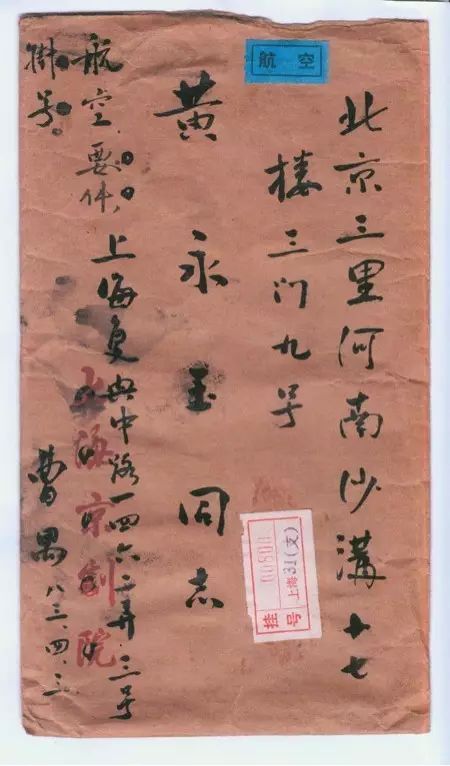

十余天后,曹禺从上海回信黄永玉,八行笺,足足写了十五页,长达两千多字。这封信,黄永玉珍藏至今。

从回信看,曹禺是以非常快乐的心情来阅读黄永玉的来信(包括诗歌)。他称赞黄永玉的情诗:“我确没想到你会写给我这样一封长信,这样充满了人与他所爱的那样深厚的情诗,我一生仅看见这一首。……又多么是我想遇多年,终于见到的情诗。”类似的赞誉,写满前五页,曹禺如同站在舞台上激情独白一样,在信中渲染他的这种喜爱,他甚至描述自己如何情不自禁地读一段,又站起来,在客厅里“踱着轻快的步子”。

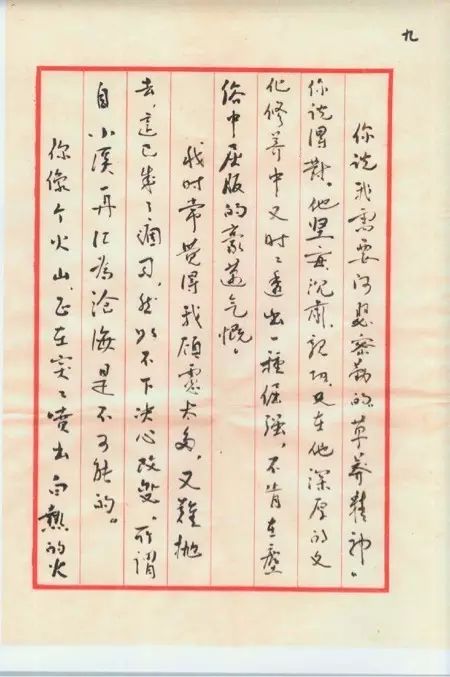

后面十页,主要写他读黄永玉批评之后的感受:

曹禺给黄永玉的回信信封。

曹禺在信封背后的留言。

黄永玉致曹禺信片段。

你鼓励了我,你指责我近三十余年的空洞,“泥溷在不情愿的艺术创作中”。这句话射中了要害,我浪费了“成熟的中年”,到了今日——这个年纪,才开始明白。

你提到我那几年的剧本,“命题不巩固,不缜密,演释、分析得也不透彻”,是你这样理解心灵的大艺术家,才说得这样准确,这样精到。我现在正在写一个剧本,它还泥陷于几十年的旧烂坑里,写得太实,也陈腐,仿佛只知沿着老道跋涉,不知回头是岸,岸上有多少新鲜的大路可走。你叫我:“醒来啊,把沉睡赶走!”

我一定!但我仍在矇眬半醒中,心里又很清楚我迷了道,但愿迷途未远,我还有时间能追回已逝的光阴。天下没有比到了暮年才发现走了太多的弯道,更可痛心的。然而指出来了就明白了,便也宽了心,觉得还有一段长路要赶,只有振作起来再写多少年报答你和许多真诚的朋友对我指点的恩德。永玉,你是一个突出的朋友,我们相慕甚久,但真见面谈心,不过两次。后一次还有别的朋友似乎在闲聊,我能得你这般坦率、真诚的言语是我的幸福,更使我快乐的是我竟然在如此仓促的机遇中得到你这样以诚真见人的友人。

你说我需要阿瑟•密勒的草莽精神,你说得对。他坚实、沉肃,亲切,又在他深厚的文化修养中又时时透出一种倔强,不肯在尘俗中屈服的豪迈气慨。

黄永玉画黄铜大怀表。

黄永玉题写“我的黄铜大怀表”。

我时常觉得我顾虑太多,又难抛去,这已成了痼习,然如不下决心改变,所谓自小溪再汇为沧海是不可能的。

你像个火山,正在突突喷出白热的火岩,我在你身边,是不会变冷的。你说要写二十个剧本,如果我真像你举出的那种巨人,我是会如数写出的。不过,有你在身旁督促我,经常提醒我,我将如你所说:“不饶点滴,不饶自己”。

……

我终将有所求于你的。你引过的诗:“心在树上,你摘就是。”日后,我们会见面,我们将长谈,不仅是你说的“杂七杂八”的故事,更多谈谈你的一生,你的习惯、爱好,得意与失意,你的朋友、亲戚、师长、学生,你所厌恶的人,你所喜欢的人,你的苦难与欢乐。一句话,我多想知道你,明白你。当然,这要等你工作之余,你有兴致的时候。

我很想一直写下去,却我也感到自己唠叨了。

有一件事想告诉你,读了你的信,我告诉我的女儿李如茹到街上买一个大照相簿来。她很快买到了,你的长信已经一页一页端正地放在照相簿里,现在我可以随时翻,在我疲乏时,在我偶尔失去信心时,我将在你的信里看见了火辣辣的词句,它将促我拿起笔再写下去;在我想入歪道,又进入魔道,“为势位所误”时,我将清醒再写下去!

确实,我还有话可讲。我可以讲到半夜。但我的老婆说我不爱惜自己,刚病好,又扑在桌上写起没完了。

你的长信来时,我正上吐下泻,体虚气短。其实只是吃坏了。你的信给了我一股劲,我要活下去,健康地活下去,为了留下点东西给后代。但是目前这个剧本是庸俗的,可能下一个剧本要稍如意些。

……

(一九八三年四月二日曹禺致黄永玉)

这是两代艺术家的心灵对话。曹禺又一次在私人空间里无情地解剖自己。他坦然收下那些尖锐的词语,以自责与感激面对黄永玉的坦率。许多年来,尤其进入八十年代之后,曹禺在戏剧界,在自己的交际圈里,他已是一个赫然醒目的巨星,人们簇拥他,尊重他,即便有不同看法,也未必愿意与之交流。除了巴金,恐怕还没有别的人会像黄永玉如此无所顾忌地抒发己见,而且,谈得如此坦率和尖锐。

巴金是一位长兄,而黄永玉则是晚辈,可是,这恐怕正是曹禺期待已久的心灵交流。至少,从他的回信中,我们可以读出他的兴奋与喜悦。他找到了艺术共鸣,找到了又一次可以剖析内心的机会。他把比自己年少十四岁的黄永玉,看作了毫无障碍的可以平等交流、可以敞开心扉的友人。

如回信所述,曹禺真的把黄永玉来信视为堪可珍惜的警示,郑重地夹在一个大相册里。此时,黄永玉信中提到阿瑟•米勒,正在北京指导人艺排演《推销员之死》,五月四日,曹禺请他来家里做客,读黄永玉的来信,也就成了当天的一个重要内容。

一年后,阿瑟•米勒在美国出版《 Salesman in Beijing 》(推销员在北京)一书,其中他这样回忆当日情景:

我们今天到曹禺的住处吃午饭。曹禺总是热情洋溢,好像总要惊叹或过度赞扬某件事物。他从书架上拿下一本收藏的画册,里面是装裱的信纸,即使我这样的外行也能看出来,那上面的书法十分漂亮。这是他的老友、大画家黄永玉的来信,曹禺为我们逐字逐句地念……

他对我和英奇、英若诚和吴世良,以及他的两个小女儿读着这些尖锐无情的批评,神情激动。这情景真是令人难以忍受。我坐在他旁边的摇椅里;英若诚坐在他的另一侧,翻译出每一页横排的龙飞凤舞的八行字。每一行,都在宣判着他的艺术生命的死亡。热情的问候之后,紧跟着对已逝才华的惋惜。我一时觉得这是个笑话,是一种中国式的智慧,在最后一秒种把残酷转为优雅的嘲讽,变成鼓励的假设。这封信很长,曹禺感激而恭敬地把它装裱、收藏起来,又把它读给大家听,他这样做时到底怀着一种怎样的心情?

……

曹禺的英语虽然生疏了,但是仍然能用。他有时想帮助英若诚翻译,却被后者更正。他击打着扶手,对每一句都赞叹不已。结束的时候,矮个儿的曹禺手指着这本画册喊道:“实话!这才是好朋友应当做的!千真万确!”他离我很近,我看见他眼含泪水,目光炽烈。

(《阿瑟•米勒手记:“推销员”在北京》,二三一——二三三页,汪小英译,新星出版社,二〇一〇年八月)

阿瑟•米勒到底是一位杰出的戏剧家,他以透彻观察与细致笔触,如同创作剧本一样,为我们描绘出晚年曹禺极为精彩的一幕人生演出。

曹禺对待黄永玉批评的态度,堪为佳话。回信之时,他又成了写下一九八一年日记的那个自省的曹禺;他又成了在信中向巴金反反复复倾诉痛苦的那个曹禺。在晚年总是被苦闷缠绕、被扭曲左右的日子里,一个晚辈艺术家的来信引发的激动,乃至他坦然地将之公开展示在一位美国艺术家面前,对于曹禺,仿佛一阵清风,一抹亮色,一种快乐的释放。

今天再读黄永玉与曹禺的通信,依然不能忽略一九八三年前后这样一个特定的历史环境。遥忆当年,当不少前辈已经进入历史反思的领域时,人们很自然会对他们所尊敬的那些依然徘徊犹疑的前辈,寄予厚望。尽管一直未能摆脱自己的苦闷,曹禺作为内心极其清醒的艺术家,却能在“为势位所误”的批评中读出自己想表达的某一种情绪。

2017年2月2日93岁的黄永玉画荷花。

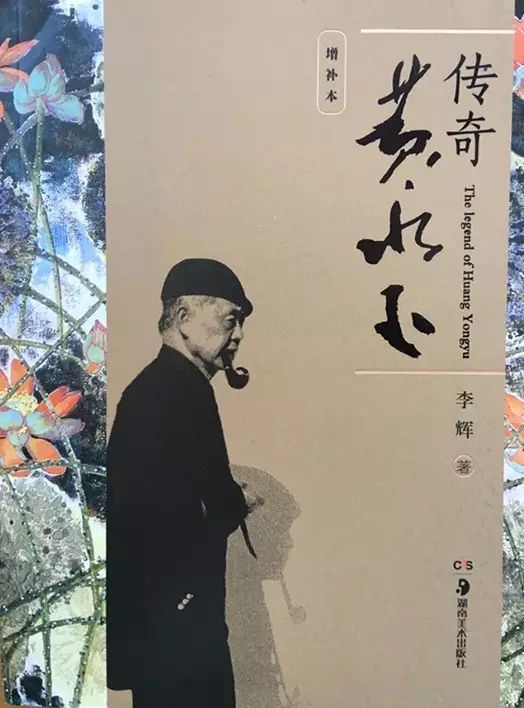

《传奇黄永玉》增补版。

彻底的内心清醒与精神苦闷,格外戏剧化的外在敷衍、应酬与表态——这是一个复杂的性格。我甚至觉得,怀着无法实现的“再写一个伟大的作品”的梦想,内心与外在如此分裂的曹禺,面对无法改变的自我,面对旋转不定的现实政治,他随惯性而行,他以并无情感投入的姿态站在现实舞台上,本身已具有玩世不恭的浓烈色彩。就此而言,他的戏剧创作没有结束。他的晚年本身就是一部戏。或许,这是一个戏剧天才,以另一种方式为后人留下的永远可以解读的一部人生大戏。

其实,曹禺的晚年还有一部大戏,在北京人艺八十年代的台前幕后一直上演着。旋转不定的局势中,他以特殊的方式、特殊的介入,延续着自己的艺术生命,从而影响着中国话剧的发展。这一点,我将另加叙述。

二十几岁时,曹禺在《雷雨》序中写道:“我用一种悲悯的心情,来写剧中人物的争执,我诚恳地祈望着看戏的人们也以一种悲悯的眼来俯视这群地上的人们。”年纪轻轻的他,怎么会拥有这样一种情怀呢?

看历史舞台不断旋转,回忆八十年代纷繁的人与事,我时常想起曹禺这句话。它侵染于心,将我撞击。

-END-

▌

六根为一点号签约作者。

六根者谁?

李辉 叶匡政 绿茶

韩浩月

潘采夫 武云溥

醉能同其乐,醒能著以文

微信号:

liugenren

长按二维码关注六根