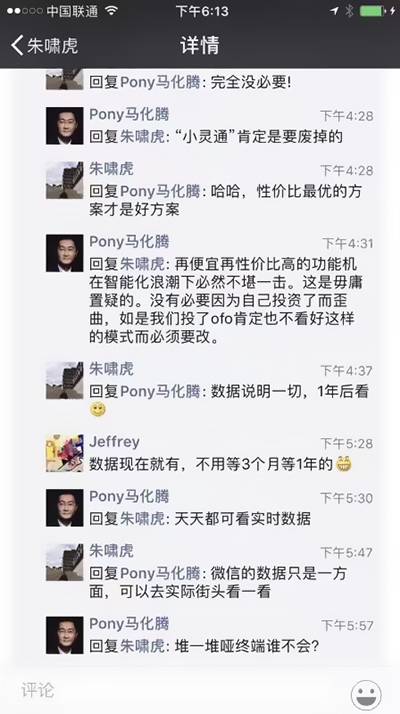

最近,因为马化腾和朱啸虎的那张微信截图,关于共享单车几个玩家之间孰优孰劣的争执被放到了台面之上。

在摩拜与OFO各自的拥趸的争吵中,摩拜们的攻击点多是OFO没有定位智能锁。说句实话,给自行车装个定位智能锁,弄个APP做数据回传,实在算不上什么天顶星科技。OFO一开始没做可能是考虑不全,也可能是承包供应链的七舅姥爷们力有不逮,后来有钱了、竞争激烈了或是眼界宽了,于是也出了带智能锁的新车,

但这并不意味着OFO就能一夜之间和摩拜站在同一起跑线上

,因为在此之前,市面上还有几十家共享单车,他们绝大部分都和摩拜一样都有定位和智能锁,可依然连“一无是处”的OFO都无法超越。

对特定产品有偏好是人之常情,比如我就不喜欢刷今日头条的标题党,反而喜欢上即刻看点稀奇古怪的小资玩意。论及这些偏好的来源,本身也没有什么高下之分,偏生弄出一些鄙视链来,实在是有点小布尔乔亚做派。可是市场最不相信的,就是“那些都是很好很好的,可我就是不喜欢”。君不见各行各业都有着多少交互做的酷炫无比,技术实现高大上强无敌,运营充满爆点,创始人有成吨的“情怀”、“匠心”与“不作恶”,然后他们都毫无疑问地死无全尸,

可见一个产品的成败往往不是由个体的好恶所决定的。

如果说OFO和摩拜与这个市场的Others有本质区别,那区别只有一个,那就是可以在更强大资本的力量下以力取胜。

从新闻里我们得知,OFO与摩拜背后分别站着20家左右的投资方,基本囊括了国内互联网行业主要玩家。在疯狂的资本驱动下,共享单车公司开始了远超自身掌控能力的爆炸性发展,于是在发展过程当中,也暴露出了这样那样的问题,而之后的故事会怎么样,我们甚至都可以预见:补贴烧出行业寡头,然后寡头们进行合并,最后全面抬价享受垄断式的收益。

现在的嘴仗才到哪儿啊,可是OFO已经全面嵌入与腾讯靠的更近的滴滴打车,何况其本身最大的投资人不是朱啸虎,而是程维。(最近的消息,由阿里领投,OFO获得7亿美元E轮融资,当然这是宣称的。另外也有消息说软银考虑投资OFO)我们知道资本投资互联网项目很多并不是由项目本身的实际利润获益的,早期投资者热衷于将数据做漂亮之后的击鼓传花的游戏,或者干脆整体包装上市由韭菜们接盘。更何况目前共享单车的一线玩家们宣称似乎已经实现了收支平衡,这更进一步的促使了资本注资推进其扩张。除此之外,也有通过投资项目获得间接收益,比如腾讯投资共享单车,除了在这一领域布局之外,对于激活微信小程序的使用也有至关重要的作用。

不管哪个原因,都决定了在没有外力管制和市场崩盘之前,资本对于项目规模的扩张不会停止。

而且由于共享单车的属性,现在市场上呈现出一种表面看无论投放多少都能被消化的态势。所以单车的投放量在相当一段时间内还会继续增加。

(数据来源:IT桔子)

所以你看,哪有个人的奋斗,满满的只有历史的进程。

毕竟是码农社区,你乎永远不少热衷于替资本家们规划战略模式,操心布局发展前景,业内新闻了如指掌,各种高大上名词张嘴就来的同学,只是人家局内人都知道这套话语体系只能用于PPT,到咱们这儿反而成了日常用语,也是有点有趣。

我本以为互联网行业起码已经走在了“驱魅”的道路上,但是现实似乎是没有。

都是开门做生意的人,隔壁老王搞点实体制造就是积重难返的传统产业在厚颜无耻地透支社会资源的同时发出绝望的呐喊,你收我钱帮我打广告或是干脆卖我整出来的那些破玩意就是资本与技术再一次交汇在了历史的十字路口,全人类于此重新面对命运和希望的伟大抉择,由此迈出的每一步都是与旧世界最义无反顾的决裂,从此呼吸的每一口空气与过去都有三百六十度的不同。

何等高山仰止,吓得我屁滚尿流。

airbnb,uber,滴滴快车这类以社会群体闲置资源为目标进行公共配置优化的共享经济模式在过去受到极大的追捧,但是从实际业务拓展的结果来看,似乎变成了全社会灰色运输与非正规房屋租赁行业的全面洗白,

共享经济本身是一种理想主义的愿景,社会化分工或许才是我们必经的现实。

时至今日,包括最近被资本炒火的共享充电宝更进一步,从一开始其实就是传统租赁业务套上了互联网技术和运营手段而已。

不同于传统租赁业务的成熟机制,共享单车的维护更依赖于公众的道德水平,以及公共资源的投入。显而易见,

他们并没有对后者的成本进行支付,换上纲上线一点的话语体系来说,即全社会都在为部分的使用者买单。

当然,公众的末端、短距离出行问题确实是刚需,但需求大不意味着就能赚钱,比方说国内很多城市早早的就开始了公共自行车项目建设,很多国家也早有先例,都多少都需要依靠财政补贴进行维持,比如杭州的小红车,骑起来不知道比这些后生们高到哪里去了,迄今为止也就是个公益项目。共享单车在一年多的发展历程后其规模就远远超过公共自行车,这种省去社会成本的轻资产模式作用是起到决定性作用的。

但是该来的总会来的。现在的共享单车们要自行承担布置、回收、维修的成本,后续这一范围甚至可能延伸到乱停乱放、违章和事故、税收等等问题。在资本的狂潮逐渐消退,且共享单车们在付出和公共自行车相近或者更高的准入成本之后,才到了公平的比拼服务体验、运营效率等等因素的时候,一如网约车行业,目前很多地方的实际体验与公共交通无异,只是多了一个电召的渠道而已。所以游戏可以说才刚刚开始,怎么大家都是一副好像尘埃落定的颜色。