(项目融资第194讲,债券的结构化发行。第一部分:什么是结构化发行?第二部分:债券结构化发行风险几何。第三部分:正确看待结构化发行。

本期主要介绍债券的结构化发行。

很多事物都是有两面性的,债券的结构化发行也是这样。它解决了评级较低企业的融资问题,但一定程度上增加了市场的风险。

所以实操中,我们应该充分了解、正确使用。

第一部分:什么是结构化发行?

评级机构中诚信国际总裁周浩在2018年底的一场公开活动中表示,民企实际净融资是低于表观债券发行规模的,很大一部分是民营企业自己掏钱买自家的债。

在实际发行债券过程中,民企大量采用了结构化的发行方式,结构化发行将民营企业类似互保式的绑在一起,完成整个债券发行。在这样的背景下,民营企业以10%左右的债券融资规模却贡献了超过80%的债券违约。那么到底什么是结构化发行?为什么要采用结构化发行?

本文目录

一、结构化发行模式

二、结构化发行各参与方的动机及风险

三、银行定向委外结合结构化

四、如何辨别结构化发行

结构化发行,是指债券发行人以自有(或过桥)资金购买资管机构(包括券商资管、信托或基金,甚至私募)的结构化产品,通过参与劣后级吸引投资者认购优先级,再将资管产品投向包括自家债券在内的债券组合,以便完成债券的发行。

具体实践中,也有通过平层配合回购的模式,因此笔者将结构化发行分为两大模式:

当然也可以组合运用各种方式,达到各方共赢的目的。

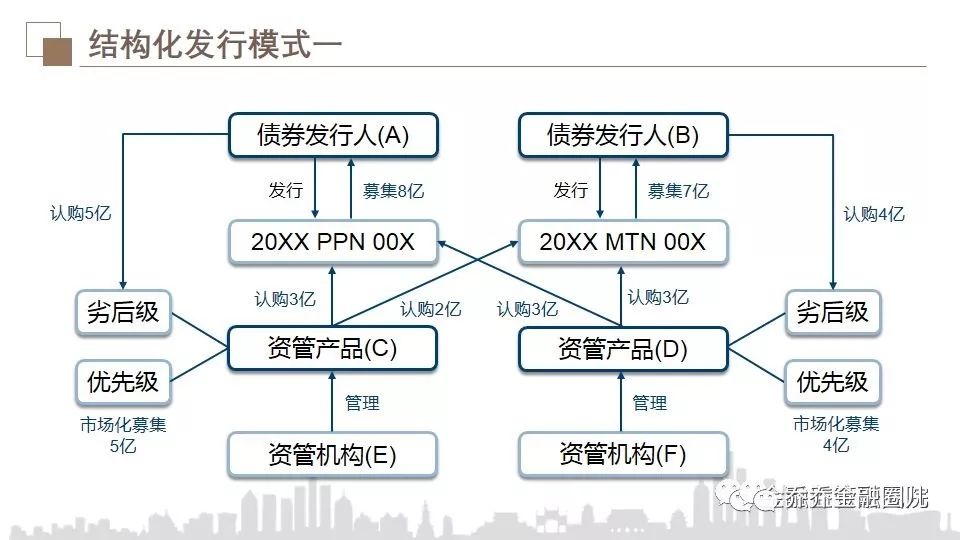

该模式的过程是:债券发行人购买结构化资管产品的劣后级,资管产品的管理人通过市场化募集优先级资金,再将整个资管产品用来认购债券发行人发行的债券。实际中会有各种各样的变化,为了符合集中度要求,可能发行人会运用不同的资管产品配合,并市场化募集部分资金,这样既实现了发行目的,看起来也更加合规。该模式的核心概括为:发行人认购资管产品的劣后级,购买自家债券。

以图中所示情景为例:

债券发行人A打算委托承销商募集8亿元,但因信用评级不高市场接受度不够高,如果直接市场化发行可能会失败。因此发行人自行或通过中介机构找到资管机构E,资管机构设计了一个结构化的资管产品C,杠杆比例为1:1,其中劣后级5亿元由债券发行人A或其关联方认购,优先级5亿由资管机构E通过市场化募集。资管产品成立后,认购发行人A发行的PPN 3亿,认购发行人B发行的MTN 2亿。同样的,由发行人B参与劣后级的资管产品D认购发行人A发行的PPN 3亿,剩下的2亿由其它投资者认购,PPN成功发行。

在该情景中,发行人A通过认购5亿的资管产品劣后级,成功募集到8亿,净融资3亿;发行人B通过认购4亿的资管产品劣后级,成功募集到7亿,净融资3亿。在整个债券生命周期中,发行人A需要付出的成本包括3亿净融资的利息、承销商等中介机构的中介费用和部分资管产品的管理费。

需要提及的是,如果资管产品C剩下的资金也投资了另一家采用结构化发行的债券,那么这些发行人通过资管产品的相互投资,形成互保式的共同体,捆绑在一起。

当然,该模式不一定是发行人先购买资管产品的劣后级,可以是资管机构主动认购发行人的部分债券,然后要求发行人将部分资金用于返投资管机构的其他产品,有点类似于“以贷转存”,本质效果是一样的。

还有专门从事债券一级撮合业务的机构会参与这种结构化发行,比如为了帮助募集优先级资金,撮合机构会找等量资金跟优先级投资者交换,他们的工作就是尽一切可能将交易达成,然后拿到“承销费”,目前市场上从事该类撮合业务的机构不在少数。

在资管新规实施后,对结构化资管的要求比较严格,操作这种模式的项目难度比较大,因此目前更多的是采用下面的模式二。

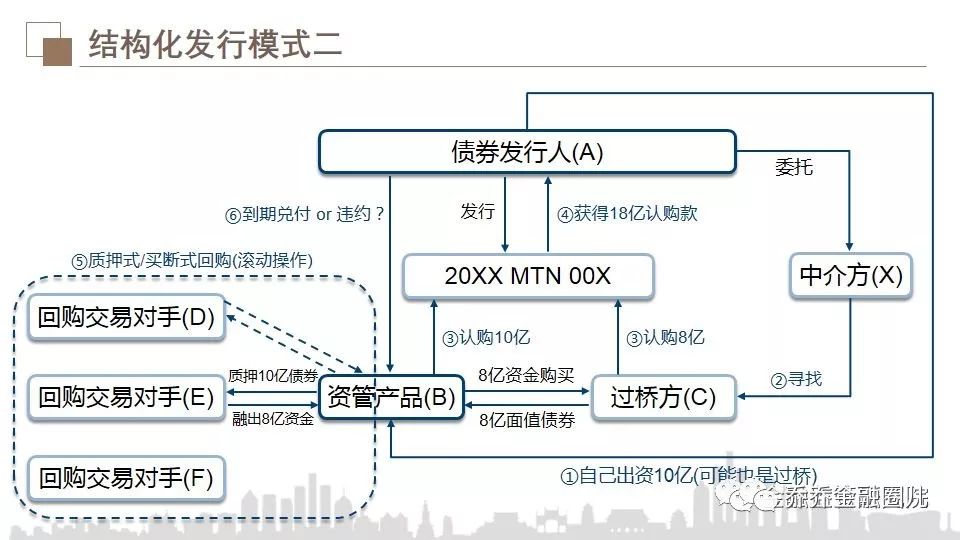

该模式的过程是:债券发行人先找10个亿的过桥资金(通过中介)认购资管产品B,再通过中介方X寻找到过桥方C,然后公告成功发行了18亿的MTN,其中资管产品B认购10亿,过桥方C认购了8亿。债券成功发行后,发行人获得18亿(不考虑承销费等发行费用),归还10亿的过桥借款后净融资8亿。随后,资管产品B将其持有的10亿债券通过回购操作融资8亿,用于向过桥方C购买其持有的8亿债券。此时,过桥方C拿到其相应报酬后,完成使命退出。在接下来的整个债券存续期间,资管产品B持有全部的18亿债券,加上8亿的回购融资,每当回购到期后,需要滚动续作来保持8亿的净融资额,直到债券到期结束。

该模式的核心概括为:发行人购买资管产品的平层,搭配过桥和正回购,完成债券发行并维持债券的存续。我们可以清晰看到,这种模式发行人的净融资额就是通过债券回购融资代替债券发行融资来实现。

因为回购的期限较短,需要不断的滚动操作才能保证资金的连续,所以需要和不同的交易对手(D、E、F等)做回购交易。为了控制每笔交易的金额,也会安排多个资管产品来分散操作,这样操作略麻烦,但更方便找到交易对手。

这种模式因为是平层资管,而且可以全部使用过桥资金,所以在实际操作中运用的较多,不仅是本文开头提到的民企使用这种模式,一些低评级城投平台也普遍使用这种模式。

无论是模式一还是模式二,还是各种方式揉在一起,最终的本质都是:发行人自行消化一部分债券,保证债券发行成功。

(一)债券发行人

1、动机

在2018年民营企业融资特别困难的时期,有不少企业采用结构化发行方式,甚至一些低评级和资质没有问题的平台企业也遇到发债融资的困境,为了打破困局,采用了结构化的方式。据笔者了解,虽然近两年因为结构化爆了很多雷,当下结构化发行仍然十分盛行。其最大动机就是保证债券发行成功,保证债券募满,这样就不会浪费批文(注册)额度,增加债券的表观发行量。在结构化发行模式下,债券票面利率并不是真实的融资成本(大部分是自己持有),因此可以降低债券的表观票面利率。在融资环境不好的情形下,发行量的增加和票面利率的降低都有利于市场投资者恢复对发行主体的信心,改善再融资状况。

因为再融资环境的改善,促使企业走出困境,走上良性发展道路,这无疑是正面的;而如果企业本身底子太差,结构化发行只是为了圈钱,必然不利于债券市场的优胜劣汰,使风险得不到正确定价,长期来看不利于债券市场健康发展。

2、风险

在不断滚动的回购操作中,一旦找不到逆回购方接力,则会立即构成回购交易违约,甚至导致最后债券兑付违约,引发连锁反应,资金链断裂的一系列后果将不可避免。还有一些资质确实较差的发行主体通过结构化发行后,一旦违约将会对该行业或同类型的发行人造成负面影响,恶化市场对该类发行人的信心,影响整个行业的再融资环境。

(二)资管机构

1、动机

在这两年同业业务持续收缩的环境下,委外、通道等传统资金大幅撤回,资管规模下滑压力较大。结构化发行有助于资管机构做大规模,增加管理费收入,无论是单位还是个人都可以增加业绩,也有助于提升行业排名。尤其是结合后面章节提到的定向委外,比较容易做大规模。

2、风险

本质上参与结构化发行的资管机构不属于主动管理,管理费不可能太高,一旦发行人违约或回购无法滚动续接,资管产品面临违约的风险,尤其是券商资管在采用证券公司结算模式下,证券公司需要担保交收。一旦产品违约需要垫付结算资金,将面临实质损失和声誉风险,比如市场上盛传的W机构。

(三)过桥方

过桥方主要以赚取过桥费为目的,风险不大。但极端情况下可能会变成最后的债券持有者,成为接盘侠。比如在模式二中,如果遇到极端的发行人和中介,过桥方C也许就是最后的接盘者,资管产品并不会从其手中买回债券,这种连过桥方都当做韭菜一起给收割。

(四)债券主承销商

有时主承销商的承销能力有限,结构化发行可以帮助其完成承销,提高市场声誉,但同时如果债券违约,作为受托管理人也要承担相应责任。

(五)回购交易对手

回购交易对手在无法分辨是否是结构化发行的情况下,处于信息劣势,以为进行的是低风险的回购交易,但一旦找不到接盘者,就会成为最后一棒,砸在自己手里。其收益和风险不对等(较难区分交易对手是否是结构化发行),对其不公平。

(六)优先级投资者

在模式一中,有的优先级投资者可能将发行人参与劣后级当做一种增信行为,但实际劣后是无法完全覆盖风险的,发行人一旦违约,优先级仍会遭受损失。

(七)中介方

中介方的动机在于财务顾问费,最大风险在于机会成本。

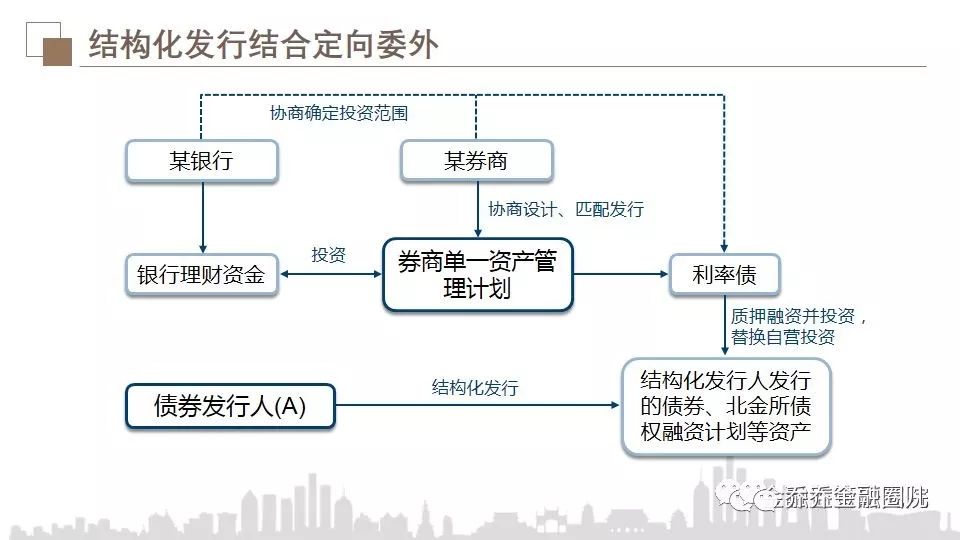

在严监管、风险事件频发的大环境下,传统的银行委外业务持续收缩。但银行受限于监管指标,在考核时点有调整指标的需求,同时银行又受限于信贷政策,有投放资产的需求。如果将银行定向委外和结构化发行结合起来,会产生怎样的效果呢。

假设某银行通过自营资金参与了某债券发行人的结构化发行,认购了资管产品的优先级。但受限于资本充足率,银行的资本充足率=资本净额/风险加权资产合计。资本充足率为季度考核指标,每个季末银行可以通过压缩风险加权资产的规模以达到资本充足率的要求。因此可以通过将理财资金委托给券商单一资产管理计划,购买利率债后再质押融资投向银行指定的自营资产,释放表内风险加权资产。

结合结构化发行,质押融资后加杠杆购买银行自营通过资管持有的债券,释放自营的风险资产规模,有助于提升资本充足率。当然定向委外可以承接很多资产,只是结合结构化是一种可行的方式。

通过结构化发行,债券发行人一方面可以保证债券的成功发行,另一方面可以节约融资成本。因此,无论是资质差的主体还是资质好的主体,似乎都有结构化发行的动力。

而对于买方来说,在经过发行人的层层包装后,要辨别结构化发行就显得异常困难。有文章总结了结构化发债的几个特点,笔者将其列在此处,供各位买方人士参考辨别:

1、发行规模较小,一般3亿元以下;

2、票面利率与上市估值相差较大;

3、上市估值一般6.5%以上;

4、公开评级一般为AA或以下;

5、隐含评级一般为AA-或以下;

6、发行以来几乎没有二级成交记录;

7、小券商(结构四天王)和私募基金参回购融资与较多;

8、发行人大多为民企或敏感地区城投债;

9、发行主体此前从未在市场公开募集债券;

10、债券形式主要为交易所非公开债券和银行间短期债券。

——该部分引自文章《如何辨别结构化发债》

来源于公众号:讨债的猫

笔者认为,买方能辨别出结构化发行最好,但辨别不出也关系不大,因为债券归根到底还是依赖发行人的信用。这就要求买方坚持以

“发行人信用“

为导向:

一不买结构化发行的烂债;

二不出钱给结构化发行的资管计划,提高逆回购质押券的准入资格。

这也就是常说的

”买债的不要买债,出钱的不要出钱“

。

(摘自:360个人图书馆

黄连厚朴心

原标题:

结构化发行的是与非

)

第二部分: 债券结构化发行风险几何

某机构人士王述(化名)近期遭遇一例债券违约,他认为,正是结构化发行惹的“祸”。

业内人士表示,结构化发行的债券一旦违约,由于利益捆绑,发行人、承销商、投资者等就容易陷入剪不断、理还乱的复杂关系中。不知情的投资者认为发行时未能掌握这一信息,有受骗之感,这一发行方式从某种程度上来说具有“原罪”;发行人则认为,这是特殊情况下债券发行的权宜之计。结构化发行到底是企业融资的权宜之计还是带着“原罪”的发行方式?在债券市场规范发展的大前提下,业内人士表示,如何在保护投资者与支持企业融资之间找到一条中间道路值得思考。

“爆雷”并非偶然

王述向中证报记者提供了一则债券远期交易的协议。依据协议,S机构将自己持有的债券卖给其所在机构,并且约定在指定日期将债券买回,这实质上是一笔代持交易。不过2018年下半年,该债券发生实质违约。按照协议约定,S机构应买回债券,据王述所言,S机构至今尚未买回债券。本来这只是一单代持交易违约,令事情变得复杂的是,双方对这单债券发行是否存在结构化发行各执一词。

王述称,S机构操盘上述债券发行人的结构化发行项目,总计持有规模上亿,很大部分通过代持暂时存放在其他机构的账户中,而代持协议中并未披露S机构与发行人之间的关联关系。

S机构相关人士则向中国证券报记者表示,其未操盘该发行人的结构化发行项目。不过,发行人是否与其它机构合作进行了结构化发行,其不得而知。

但其表示,与发行人管理层比较熟,在债券发行过程中做了一些“推介工作”。该债券涉及的投资机构总共有5家,S机构对每一家都做了等量或者说超量的交换。“有一些机构缺资金,我就帮它引入资金。一家机构拿了800万元左右的债券,同时他有个2000万元的债券需要处理,我就把他这2000万元的债券对接了别的资金。”他同时表示,投资者是自愿购买的,不是他强塞过去的,部分投资者还去当地做过尽调。

S机构专司交易撮合。由于债券交易并非公开交易,业内人士介绍,前些年,债券交易员每天都在各种微信群中询价、交易。这种交易达成的方式效率低下,因此为撮合各方的机构应运而生,S机构就是其中之一,其在业内具备一定的认可度。

S机构人士表示,在债券发行过程中,其也曾经帮助主承销商提前“簿记”。一部分主承销商可能没有能力销售完成其接手的额度,在这种情况下,其帮助主承销商解决一部分,“在债券发行中,这是很常见的”。不过,他表示其并未与发行人进行结构化发行方面的合作。但王述不认可S机构人士的说法,他认为正是结构化发行使得他在代持交易中处于不利地位。

一位业内人士这样评价结构化发行:整件事情的微妙之处在于,部分机构资管产品持仓表里那些已经跌入谷底的名字,还有那些尚未违约却也摇摇欲坠的名字,基本都是“结构化发行”的项目。他认为,“结构化发行”的企业,其发生违约的概率远超市场整体概率,并非偶然。

光大固收首席分析师张旭指出,结构化发行的资金供给方可能将发行人购买的资管产品视为一种信用增进行为,但实际上发行人所购买的金额无法对债券的信用风险进行全覆盖。因此,在债券违约时,资金供给方仍可能遭受损失。

“神秘”的结构化发行

即便在债券投资圈,结构化发行也具有一定的神秘色彩。一位业内人士直言,结构化发行上不了台面,业内多有些讳莫如深。

记者了解到,结构化发行目前是较为普遍的一种发行方式。一方面,自2018年以来,部分企业融资困难,陷入融资困境的企业想尽一切办法融资。另一方面,对于券商和私募基金来说,由于委外业务的萎缩,这些机构也急于扩充业务。在这种情况下,债券发行方和资管机构一拍即合。

简单来说,

结构化发行是指债券的发行人通过各种方式自行消化发行债券的一部分。

债券发行的净融资额度低于债券发行的额度,实际支付的成本可能高于票息,造成了融资情况乐观的假象。如果债券如期正常兑付,结构化发行可能不会被投资者注意到,而一旦出现违约或发生其它风险事件,由于结构化发行方式下,各方责任难以明晰,常陷入相互推诿扯皮的状态。

张旭曾撰文,结构化发行存在三种方式:

发行人购买资管产品的平层、发行人自购债券并质押融资,以及发行人购买资管产品的劣后级

。以其中“发行人购买资管产品的劣后级”模式为例,如债券发行人购买结构化资管产品的劣后级6亿元,资管产品的管理人再市场化募集优先级4亿元,两部分资金(10亿元)在一级市场购买发行人的债券7亿元,最终债券发行人获得1亿元的净融资,资管产品管理人新增规模10亿元。值得注意的是,其中,发行人的净融资额度1亿元远低于债券的发行额度(大于7亿元)。资管产品管理人和债券发行人中,一个增加资管产品规模,一个成功发行债券,达成“双赢”。

实际操作中,上述几种方式往往揉在一起。一位券商资管人士介绍,其中第一种和第三种糅合而成的一种复合模式较为常见。“如发行人要发10亿元的债,发行人给券商资管5亿元现金,由券商设立一个资管计划,券商用这个资管计划投5亿元的债,然后再把这5亿元的债质押出去,用质押融到的钱继续去买发行人的债。”

这些模式殊途同归:发行人自行消化一部分债券。在2018年企业融资困难时,有不少企业采取结构化发行的模式。上述券商资管人士表示“这可以理解。部分资质没有问题的发行人当时也发不出债了,为打破困局,不得不采取权宜之计。”不过,他表示对于部分中小投资者来说,他们可能在不知情的情况下买入,“这就不太公平”。券商在质押时,也不会明确这是结构化发行的债券,对于质押回购的交易对手方来说,也是不公平的。这些问题,在债券违约时都会暴露出来。

此外,如果发行人发债之后自行购买,然后再利用债券质押融资,在质押融资过程中,资金供给方可能认为其进行的是低风险的资金交易,但这一交易模式的本质是债券发行人使用债券质押融资代替债券发行融资。一旦债券发行人的资金链断裂,其可能先在回购融资中违约,再在债券兑付上违约,此时资金供给方既无法收回通过回购融出的资金,又无法依靠处置质押品获得足够的补偿。

总而言之,他一旦涉及结构化发行,投资者在不知情的情况下,极容易低估其参与交易的风险。前述券商资管人士也表示,不能因为能为企业“搞到钱”的融资方式就是好的融资方式。在结构化发行中,不知情的投资者处于信息劣势,其利益没有得到应有的保障,这种债券发行模式是有问题的。

(摘自:中国证券报

)

市场上最近有点风声鹤唳,真是“几家轻松大多数人愁”,而愁得最多的自然是结构化账户的流动性风险。

结构化发行大量存在

首先说明的是,希望各位不要一谈结构化就变色,就如一谈股灾就收割期货一样。结构化这词一定是中性的,杠杆更是中性的。比起海外市场,我们杠杆交易实在太不便利了。债券这么一个低波动低收益的品种,相对于股票、期货,不受老百姓及

PM

待见,跟杠杆很相关!

今天说的结构化,不是过去几年的产品端优先和次级结构化,产品端结构化除了之前信托比较自由外,其它都被控了,资管新规可是有明确的标准。此外,高收益的逆向选择与违约潮导致很多银行等机构不做优先了。

还有另外一种结构化,是通过回购市场的结构化发行。

近些年众多发行主体在“去杠杆”和“金融供给侧改革”的背景下,融资压力较大,债券无人问津。

举个例子:某公司

10

亿债券一分都卖不出去,于是该公司自掏腰包在某

xx

资产管理公司成立个

5

亿定向产品,全仓买此债,再做

5

亿回购去买剩余的

5

亿,这样净发行是

5

亿。

结构化发行应该大量存在,这个量有多大呢?瞄了几家专业干这个的规模,少则小几千亿吧。

其表现形式是:

如果一个定向或者一对一专户全部是一只债,且带有回购的杠杆。

如果这个债又是在市场很惊讶的情况下发出去的,有些还是“上限

7.5%

”发的,那么八九不离十吧。

这个业务看起来是

win-win

的

结构化业务能这么蓬勃发展,我想得益于以下几个认识:

-

对于发行人来说:

本来发行不出去的债券,目前能发出去,而且综合成本可能还下降了。

-

对于通道方讲:

出卖通道,牌照业务,看起来啥都不用做,资金都不用借,找个人下单就好了。一个结构化的通道到手管理费都可以是千五以上,这可比普遍主动管理要“爽”很多,何况养投资经理、研究员、交易员、后台等整个体系“太贵了”。

-

对于投顾方讲:

看起来无责,至少法律上是这样。提供主意,搞定下资金就好。

13

年过去了很久,这几年借钱都很容易嘛。那“投行式投顾费用”一单顶正常发债十单以上吧。除了管理费,说不定还有“超额”。

-

对于资金方来讲:

买债我可能过不去,但是出资金倒是没问题的。大家都讲究江湖义气,实在不行压个国企

aa

以上嘛。交易对手如果私募不行,那就出基金总可以吧

每一方都看起来没啥风险,很开心,皆大欢喜!是不是!

本质在于牌照套利

这业务,本质上在于:通过机构信用来撑起整个链条,尤其是回购市场的信用。在银行间市场的江湖里,一般情况下:机构信用在先,质押物其次,最后是人的信用。

这分别体现为:

-

机构信用

:如果你是开姨和五大行,你要借钱,基本都

ok

。如果你是城商农商,算还

OK

。如果你是非银,开始呵呵。如果你是私募,恭喜你位于食物链底层。

-

质押物信用:

找大行借基本押利率吧,不行国企

aaa

,再不行就

aa+

城投,民企

aa

真是烫手山芋

-

人的信用:

人看起来排在后面,实则这岗位最重要。这业务,一个很优秀的资金交易员是个宝。其次是风险研究和控制。至于投资经理,过剩了。

这些年,当私募的信用被日益侵蚀降低后。基金和券商开始出借“通道”,做起“主动管理的管理人”。做一般的业务通道非常容易,费率极低。但是做结构化的通道,带有杠杆,这业务费率高得上瘾。所以我们会发现,很多机构的信用也开始“榜上有名”。

结构化发行本质就是通过机构回购牌照,进入债券市场,另类杠杆融资。

隐含什么风险

这个业务链条什么情况下被打破呢?

第一种情况是债券信用违约了。

还没到期或者已经到期,发行人那违约了。因为大量的结构化本质是发不出去的项目,无人问津。举个栗子:永泰能源一倒下,会里公告的

GR

证券事件。看

17-18

年那架势,我当时还真以为这个是雷区引爆器;去杠杆,违约潮来临,机构偏好又集体性信用收缩,宁可错杀

1000

只,也不想放过一只。

结果呢,雷区不但没有大面积引爆,反而是这两年结构化越来越猛。我估计原因在于,低利率尤其是低回购利率的环境下,结构化支持“实体经济”,这是一门多好的生意啊。

第二种情况呢,是流动性资金链条崩了。