今天是英格玛·伯格曼的诞辰日,对于很多人来说他的电影晦涩难懂,充斥着对于宗教、人生、哲学的探讨,但不可否认的是,英格玛·伯格曼自50年代步入影坛以来,就以简约的影像风格、沉郁的理性精神和对生与死、灵与肉、精神与存在等一系列问题的探索,成为世界影坛上为数不多的将电影纳入严肃哲学话题的人物之一。

这位北欧导演的作品影响了很多当今知名导演,成为他们的“精神导师”,李安崇拜伯格曼,2006年《色戒》筹拍期间还专门去他家拜访过他,并称他的《处女泉》坚定了自己拍电影的决心。美国著名导演伍迪艾伦曾说:“伯格曼的电影是任何一个电影人都想拍摄的,哪怕只是拍出其中一部。”伍迪艾伦将伯格曼放在了一个电影之上的高度。

从各种意义上来说,他是当之无愧的电影大师。

伯格曼1918年7月14日出生于瑞典乌普萨拉一个具有浓厚宗教气氛的家庭,他的父亲是一个虔诚的路德教徒,伯格曼的童年并不自由,充斥了残酷和压抑,父亲对他严厉的态度让他在之后的创作之路上一直渗透淡淡的苦难。

为了逃避不愉快的生活,他从小就自我沉浸在幻想世界里,电影成了最好的想像力载体,沉浸太深以致他不得不努力用魔幻的景象来反应现世的东西,他一直反复强调自己一生都是在和魔鬼斗争,这点困惑在他许多重要作品中也有所反映。

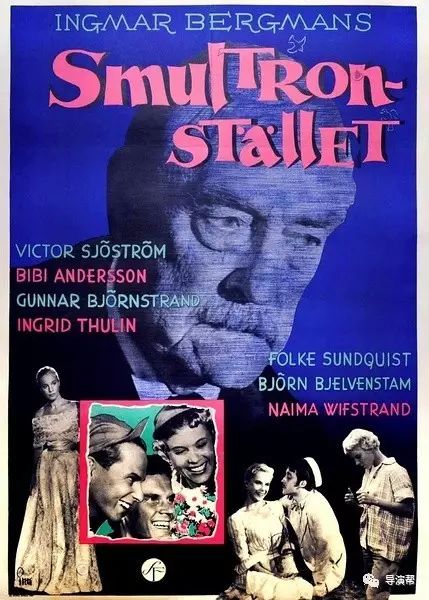

1937年,伯格曼进入斯德哥尔摩大学攻读文学和艺术史,莎士比亚和斯特林堡等著名戏剧作家的作品给了他最初的灵感和启示,1944年,年仅26岁的他写出人生第一个电影剧本《折磨》,剧本以校园生活为题材,反应了专制和压迫,50年代之后,他的作品已经丰盛,《夏夜的微笑》、《第七封印》、《野草莓》、《魔术师》,一系列经典让他迅速跻身世界名导行列,但是痛苦却一直伴随着他。

在他的自传《魔灯》中,伯格曼披露过自己公开和隐秘的一切:酗酒、滥交、通奸、虚荣、自大、自卑、脆弱、不善辞令、饶舌、软弱、无能、暴力、仇恨,乃至难堪的身体病史(肠胃病导致的大便失禁)和精神病史,甚至最忌讳的政治不正确性(他在二战期间曾一度崇拜希特勒)。就是在他最得意的戏剧和电影事业方面,他似乎也更乐意详细描述他的那些失败。

拥有比常人更加敏感的心来接受外界给予的反应,才能够成为可以了解并描述世间各种各样情绪的艺术家,伯格曼在他在书中写到:“万事万物都与生和死相关,未必限于紧要的事;理智和误解总像连体双胞胎一样紧紧相随;通常所谓不幸,就是某种程度的失败占了优势;在这个世界上,最危险的事实缺乏自信;每天的牢骚闹得墙壁和天花板都嗡嗡作响,但这却代表着一种安全感。我们高声尖叫、抱怨和呻吟,但我们也常常大声欢笑。”

直到他86岁时才宣布自己正式隐退,隐退后,伯格曼生活在与世隔绝的小岛上,犹如《野草莓》中的那位垂暮老人,在现实与梦境、罪恶与宽恕、欢乐的童年和凄凉的晚年之间直面死亡。

或许伯格曼是一个典型的受虐者,从他癫狂的文字中我们能够看到这是一位用“解剖自己”来创作的人。

在伯格曼小时候,他的父亲经常用自行车带着他去厄普兰地区的乡村教堂布道。当时的小伯格曼就沉浸在教堂内部的象征世界之中,通过壁画、木刻生动而通俗地了解了圣经故事。多年以后,伯格曼将其中一些早年记忆改造为一则名为《木刻画》的舞台剧之中。后来又成了电影《第七封印》的基本母题。其中有几个场景直接来自这些圣像画与宗教寓意画,例如骑士与黑衣死神对弈、苦修者的自我鞭笞游行、死亡之人在死神的率领下跳着轮舞翻过山岗等等。童年记忆中的宗教后来成为伯格曼诸多电影中的母题。

伯格曼电影的情节大多非常简单,而他的电影中最重要的部分便是情节之外的思考。他以独特的思考和姿态,反映了西方从现代主义到后现代主义的过渡中人们关于信仰的坚持——质疑——否定的过程。

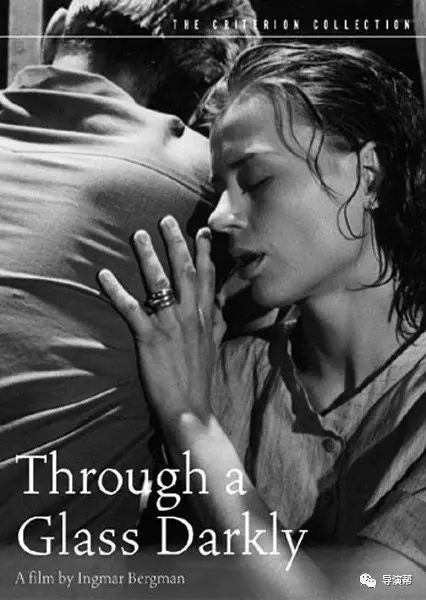

其中1960年到1962年间拍摄的《犹在镜中》、《冬日之光》、《沉默》三部电影,体现了导演对神学的怀疑态度,《犹在镜中》对上帝存在的怀疑,《冬日之光》中对信念的否定,以及在《沉默》中对上帝缺失情况下人与人关系的讨论,不仅否定了上帝概念,同时流露出伯格曼后期关于人物交流困境和心理阴影的电影主题。

较之其他导演,伯格曼的宗教思想显得更为沉郁:“他以一生不断地相信、质疑、否定、肯定、幸福、痛苦的回环纠缠和激荡,给电影艺术长廊留下了复杂得可怕而又单纯得透亮的一系列作品。

在他和上帝的‘摔跤’过程中,他通过影片来表现他复杂的思想和宗教给人的虚无缥缈感。正像他自己所言:‘我的全部生命都在我与上帝之间的痛苦而又不快的关系中斗争着。信仰与不信,遭受惩罚、蒙恩与弃绝,所有这一切对我都是真实的又都是专横的。’”

他一生获得了无数的奖项,甚至获得过诺贝尔文学奖提名。他一生导演过62部电影,多数自行编剧,也导演超过170场的戏剧。奠定了瑞典电影的理性精神和60年代瑞典新电影的写实风格,并且极大影响了法国新浪潮电影。我们能够从他的生活中看到一个人的痛苦,也能够从他的作品中看到面对纠结的挣扎和怀疑,这是伟大的创作者给予后世最为真实的财富。