如今想起来,我们丢手帕的时候,到底唱不唱歌呢?

(一)

从小我不擅长游戏,小孩子间风行的种种玩法,但凡需要一点技巧,或要动些脑筋的,绝大多数都玩得一般。有时连一般都不算,直差劲。这大约是一种与生俱来的笨拙,与之相反,有些天生灵敏的小孩子,无论什么游戏都能玩得很好。每和他们一起去玩,我不免心里羡慕,爱他们如鱼得水的熟练和灵巧,然而也还是喜欢玩这件事,也喜欢看他们玩了。

平常我们最经常玩的地方,是村子中间姨奶奶家和小娥子奶奶家门口的场基。因为是两家共有,比一般场基大出一半,可以追可以跑,离各家的屋又都不远,大人喊能够听见,是很理想的玩的场所。

场基西面一个小小的水塘,水塘边长枫杨,年年春天,树下青苔密布的时候,我们喜欢在树下的围墙边找一种新发芽的小苗,小小两片裂成几须的叶子,并列如张开的羽翅。我们很爱这小苗的样子,常常把它拔出来玩,嫩红的根茎可爱。那时候我们总不知道这是什么树的苗,想等它长大了再来看一看,然而等到春天过去,小苗长出两片红中透绿的卵圆形真叶,失去了幼小时可爱的样子,我们就对它失去了兴趣,再也想不起来看了。

离乡后很多年不曾看见家里的春天,小苗也许多年不曾再见过,也曾想过是不是就是枫杨的幼苗呢,也不确定是不是。直到现在,也只好在记忆里用力比方着,却说不清楚了。场基上则没有任何植物,连一根草都没有,年年走人和晒稻的地方,是不会长草的。

从春到秋的午后和黄昏,我们常常在这中间略高、四角略低的空地上玩。小孩子间最通行的游戏,首先还是跳橡皮筋、踢毽子。橡皮筋我们称为蚂蟥筋,因其所用的松紧绳和田里的蚂蟥一样,都有可伸缩的特点。这名字很有些吓人,那时我们却不觉得,只是很平常地叫着,大概因为日常上学的路上,春夏间才栽下秧的新田里,细细的蚂蟥在黄绿田水里一拱一拱地游着,也是很常见的情景。

虽然蚂蟥吸血,的确让人厌恶而害怕,但小孩子又不常下田栽秧。我们中间只是因其名称的相似而生出一种谣言,即是相传蚂蟥筋“能吸血”。逢到家里给做了新裤子,裤腰里缝的松紧绳太紧,把腰上勒出一圈红印子,我们难免要慌张,感到蚂蟥筋果然在吸血了。然而蚂蟥筋我们又实在很爱,做衣裳时,看裁缝拿着黄色的点着点点银星的竹尺,一尺两尺那么在一根长长的松紧绳上量着,心里羡慕极了。

我们偶尔在小店里买松紧绳做蚂蟥筋,绳子五分钱一尺,对小孩子是很昂贵的价格,只能买短短两三尺,回去接在已经跳得破破烂烂的旧蚂蟥筋上。因此,一条长长的蚂蟥筋是我们轻易不能拥有的一笔大财产,我不记得我和妹妹曾有过一条完整的蚂蟥筋,即或有,也是很短的,不好跳。

村子里长一点的蚂蟥筋,都是几个小孩子一起凑出来的。用剪刀从家里不要的旧裤子上拆出来的一截松紧蝇,小店里买来的三尺四尺,都拿出来疙疙瘩瘩系到一起,系成一个圈。这一条蚂蟥筋便成为几个人共同的财产,要玩的时候一起玩。有时也带别人玩,不跳的时候,就绕成一个灰突突的球,轮流揣在荷包里。

跳蚂蟥筋时,人要分两组。一组跳,一组绷蚂蟥筋。时光久远,如今我只记得似乎每一组都有一个带头的,剩下两三个人跟在带头的后面跳。因此带头的人厉不厉害,是很要紧的。厉害的可以一路从脚踝、膝盖、大腿、腰,直跳到胳肢窝下的高度,跟在后面的人跳“死”了,她还能单独再跳一遍,把那个人的“命”救活。再往上,是颈子、头乃至举手的高度,“举手”很少有人跳到,非跳得最好的女孩子不办。她一个人跳,我们站在旁边,屏气看她用手攀着绳子(跳到很高的时候,第一步可以把绳子拉矮一点),轻身一跃,便已轻轻踩在蚂蟥筋上,开始往下跳了。

蚂蟥筋有几种跳法,如今不复记省,只记得有一种,中间要把右边的绳子勾到左边来,将左边的压在下面,在右绳上踩几下,一边踩一边喊:“打、倒、四、人、帮!”念到“帮!”字时,单脚一伸,把右绳放开,踩到左绳上去。还有一种跳法,最后要跳回绳子中间,在里面蹦几下,喊:“打、倒、蒋、介、石!”喊到“石!”字时,从绳子中间跳出来。这是历史的遗迹,我们跳时,只是出于惯性地喊着,并没有什么同仇敌忾的意气了。

我跳蚂蟥筋跳不高,跳到半身高以后,常常是那个等着别人来把“命”救活的人,因此在旁边看着,常不免很寂寞而不好意思。

我所喜欢的是踢毽子,踢塑料毽子、纸毽子。鸡毛毽子也有,只是太难,我们很少踢,只是喜欢做罢了。宝贵的是用一个铜钱,我们没有,常是拿了家里的大号电池,把两头装着的塑料壳卸下来,圆圆的蓝色薄片,中间一个小洞,把它来代替铜钱,用一块布缝起来,上面再缝一截鸡毛管子,把几根公鸡尾巴上黑得发绿的羽毛插进去。

这样草草做出的毽子轻飘飘,不称脚,一次只能踢几个,甚至常常只踢了一两个,毽子就掉到地上去了。然而我们做它原不是为了踢,只是喜欢它不像塑料毽子或纸毽子那么寻常,喜欢用针线缝布的快乐罢了。

我们平常踢还是塑料毽子好,也是自己做。这是塑料袋在乡下出现以后的事,在我念小学时,已经很普遍了。收集来的几个塑料袋,剪成约一厘米宽、十几厘米长的长条,毛线绳把一头一捆,头用火烫一下,一个塑料毽子就做好了。这样的毽子又蓬松又大,踢起来“哗哗”响,连我这样笨拙的,都可以一口气踢二三十个。

用装蜜枣冰糖的封口袋做成的塑料毽子最漂亮,塑料不长不短,白而且厚。那时我们若有这样一个塑料毽子,也很可骄傲,多半还是在地上捡些花花绿绿的塑料袋子做一个。有时候花花绿绿的塑料袋也凑不齐(那时候乡下的塑料袋还是很少的),就用纸剪一个,做法与塑料毽子相同。纸毽子也很好踢,像塑料毽子一样蓬松,只是容易坏。小孩子的书包或荷包里人人得有一个纸毽子,随时可以拿出来踢了。

电池两端的圆片,我们还有别的玩法。

其实简单,地上放一片,手里捏一片,眯眼瞄准,将手里那片用巧劲掷下去,把地上那片砧得翻过面来,就赢进自己荷包里了。乡下多银白色大电筒,装两节电池,还有一种大号的,小孩子眼里觉得格外长了,要三节电池才能装满。夏天晚上人去田埂上看水,或冬天到亲戚家喝酒吃饭,回来天已经漆黑,都要打着电筒,于茫茫无边际的黑暗中扫出浮游的一道光。新电池的光雪亮、轻盈,电池却太容易没电了,光逐渐变黄,变短,到最后只剩下有气无力的一缕。

家里抽屉里扔着好多用过的电池,每一节上都布满牙齿咬过的痕迹,因为不能常常买新的,讲是咬一咬就能再有些电,于是把电池拿来咬了又咬。到最后临用起来,把手电筒拍了又拍,总是不亮。

我们的电筒有电时,我们很喜欢背着大人玩一个游戏,把开关打开,四指紧并,蒙到灯前的玻璃片上去。黑暗里光透过手指,照得沙沙一片鲜红,仿佛半透明的样子,是很有意思的事。此时若被大人看见,必然要遭喝斥,因为浪费了原本宝贵的电。但也因此觉得它更有吸引力,有时候白天,我们也躲到被子里,偷偷玩这游戏。

其他流行的,是打弹子、打“四角”、打画子、扎小刀、下五子棋。

男孩子无不热衷于打弹子,每有一点零钱,都要千方百计到小店里换成彩色的弹珠,揣在荷包里,时时摩挲,遇见一个自觉不如自己的对手,就要邀请对方来一把。小心翼翼,看自己的弹子能不能打进坑里,然后就可以拿去打别人的弹子了!一只眼轻轻眯起来,大拇指一弹,弹子轻轻一碰,“嗒——”,又迅速滚开。

弹子要打中三次才算赢,但只要第一次打中了,后面两次距离近,就很简单了。赢了弹子的人,也不敢恋战,怕回头运气不好,又要把赢到手的弹子输回去,或是输了的人气得哭,拿他没办法。赢两三颗,就很多了,要赶紧背着书包跑掉。

那时我买几颗弹子,喜欢它们圆溜溜的晶亮透明,喜欢里面弯曲旋转如风车片的花纹,因为害怕输,平常并不怎么舍得跟人打,多数时候,都是掏出来自己和自己打一下,听一听它们轻轻相碰的滴溜声,便很满意了。

“四角”的“角”读若“国”(入声),把几张纸叠成一个四方块,打时两人先锤子剪刀布,负者掏出一片“四角”扔到地上,另一个用自己的一片去打地上的,若能把它掀翻过来,这一片“四角”就归自己所有了。如不能,则留下自己的换对方打。

普通的“四角”,大多用两三张纸叠在一起,以免太轻、太薄,不容易掀翻,但遇到好赌的男生,把四张、八张乃至更多张纸叠在一起,叠成一个又厚又重的大方块,在放学路上叫嚣隳突,也是常有的事。

有一回我在路上看见我的同学黄大火和人打四角,因为输了几个薄的,硬是把整个语文书撕了,扭成一个大四角,拿来和人打。那四角十分厚笨,拿来打普通的四角简直不费吹灰之力,他得意极了,笑嘻嘻的,气得和他对打的人也把书包里所有能用的纸都找出来,合成一个差不多大的四角再和他打。

乡下少纸笔,除了上学的课本和作业本而外,很少有其他的纸,这样打四角因此很有些奢侈的意思,因为我们四角的真身乃是上学期的课本或作业本了。男生的书包里不放几张“四角”,放学路上不随便见到什么同学就在路边停下来,各自掏出来打上几个回合的,是很少的。

打画子与之类似,“画子”即画片,小店里卖的土灰色的大张粗纸,正面印分成小格的故事画,孙悟空三打白骨精,葫芦娃勇斗蛇精,诸如此类的故事,反面印这一小节的情节介绍,约莫五毛钱一大张,或稍廉一些。小孩子买回来,用剪刀剪成小张,玩时用手里的去打放在地上的,翻过来就赢。

如何巧妙地运用手腕的力道和衣袖扇起的微风,把地面上那一张翻带过来,是一件自有讲究的事,非灵活聪明的小孩子不办,因此往往输的人老是输,赢的人老是赢。

这样玩不下去,我们便直接玩简单些的“飘画子”。随便找一面墙,把画子抵在墙面高处,然后松手,看它自己飘下来,谁的画子能飘得远一些,谁就赢。这时要没有风,当自己的画子飘下时,要祈祷天起一点点的微风。

黄昏时常常有小孩子在小娥子家墙边玩这游戏,这一面墙干净,地面平整,空地边缘种着一排水杉,把地面和人们经过的路隔开,因此我们格外喜欢这一面墙,玩飘画子的时候,总要到那里去。

掷小刀的游戏,在成年以后的现在想起来仍觉怀念,乡下那样柔软而湿润的土地,在城市中实难寻觅。在放学路上随便哪一截路上,找一小块光洁的软地,两个人各自把自己的小刀掷到地上,稳稳站住,这一个点就是自己的“大本营”,而后轮流着往对方的“营地”一刀一刀掷过去,每次不超过拇指和食指能量得过来的长度,小刀每掷住一次,就把两个点之间的线连起来,看起来如夜空中的星辰的图画。

最后谁先把另一家的路线密不透风地围住,谁就赢了。刀是寻常削铅笔的铁皮小刀,颜色鲜艳的一小把,翠绿、明黄、柔红、深蓝,大部分是很朴素的模样,偶尔有铸作猫头鹰样子的,十分可爱。铁皮薄软软,用一阵子,刀头一处的铁皮,常常因为削铅笔用力而被劈开了岔。

我们舍不得买新的,平常削铅笔,遂多用家里的菜刀,可以拿一把很大的菜刀,把铅笔削得尖尖的,食指上满是磨得发亮的铅笔芯的灰色。小刀用不了多久,刀片就变得钝起来,或是装刀片的小孔松了下来,刀一掷出去,铁皮的刀身掉下来,小刀“哐啷”一声倒下,就失败了。因此这游戏是新的小刀最好,每当买了一把新小刀,就是我们最喜欢玩掷小刀的时候。

下五子棋是那时我很喜欢的事。这近于智力游戏,虽然常输,也觉得格外受吸引。其法则简单,只要抢先把五颗棋子在棋盘上排成直线,无论横竖斜对,就都赢了。棋盘也没有象棋那种楚河汉界的讲究,只是格子而已,我们常在门口场基上下,尤其是雨后天气,场基浸过水,土壤变得柔软细密,捡来树枝,划出整齐而清晰的格子,用捡来的极细小的扁而平的石子下。

叔叔家有一副象棋,每回成浩表弟来玩的时候,我们总要把这副象棋拿出来当五子棋下,一边处心积虑布置自己的五颗,一边围追堵截对方的棋子。他比我小一岁,那时是一个很好生气的小孩子,一生气我们就喊他“翘老咕子”,意思是气得嘴都翘起来,像一种嘴巴上翘的鱼了。他一听,更气了,就在这气鼓鼓中穿过村口的水泥桥,穿过油菜田和新绿的秧田,家去了。

我们玩五子棋时,却能意外地玩得很久,大概是我们都很喜欢这个游戏,彼此水平又差不多,不会光谁一直赢,因此都玩得很有兴味。到初高中时,学校发一种特殊的练习本,用来做几何题或物理题,与平常本子不同,页面上印满细小的方格。偶尔本子写剩下几页,我们就在这纸上下五子棋,用不同颜色的笔在格子上画圈,以代棋子。这是那时贫乏的学习生活里不可多得的乐趣之一,只可惜现在想起来,也常常是以我输为告终了。

(二)

那时我们没有“玩具”的概念,但凡玩时候要用到的工具,都是自己动手来做。譬如路边丛生的苦竹,折一枝来把梢头弯圆绑住,啸聚着去人家黑漆漆的厕所角落粘蜘蛛网,蜘蛛白天不在网上,兴冲冲粘了几张,小心用手指在上面点一点,于黄昏时举着竹枝冲在门口无声而迅速地高低起伏的蜻蜓后面,妄图粘得一两只蜻蜓,最后蜘蛛网上粘满的,只有成阵的蠓蠓子留下的黑点。

山上所长的栎树(白栎),夏来结满树的栎子,我们称为“橡栎子”,约一厘米长的椭圆,顶上戴一顶小帽子,底部尖尖。橡栎初生时嫩绿,秋天转为褐色,地方上将它采来磨碎沥出淀粉,做一种“栎子豆腐”吃。

栎子豆腐颜色深褐,多是切成块加辣椒来炒,有一股淡淡的涩味,小孩子时不能欣赏,饭桌上看见唯恐避之不及,然而橡栎子却是很好的玩具,学校旁边小山坡上便有几棵,上下学的路上我们经过,随手便摘几颗绿色的橡栎子,折一小截苦竹最细的枝子,将橡栎顶端的“帽子”揭掉,将竹枝当中插进去,捏住将橡栎子放在地上轻轻一旋,便可以看它独自在课桌或平坦的地面上旋转些时。

还有另一种壳斗科植物的果子,我们称为“锥(读如锯)栗子”,大小仿佛圆而扁的板栗,摘来当中用大人纳鞋底的锥子穿过,穿上毛线绳或麻绳,将之固定在绳子的中间,然后双手捏着绳子两端绕圈,绳子就会“上劲”,待绕到一定程度,就可以向两边拉动绳子,像弹簧一样来回伸缩,锥栗子在中间快速旋转,发出“呜呜”的声音。这玩具比橡栎子的要更好玩,只是锥栗树不像橡栎树那么常见,因此玩得还是不如橡栎子多了。

弹弓是那时我爱慕的玩具之一,年年都想要做一个来玩,村中多枫杨,春夏之间,会爬树的小孩子爬到枫杨低矮处的树杈上,挑一枝漂亮结实的Y形树枝折下,再用小刀一点一点修成弹弓。枝丫两端刻出沟槽,女孩子扎头发所用的黄色半透明的蚂蟥圈,两三根并在一起,从沟槽上系起,环环相扣至中间,以一块碎布连缀。

弹弓的弹力如要大,用的蚂蟥圈就要很多,这十分奢侈,我们舍不得,只有对做弹弓怀有十分热情的人,才有那样的豪气。弹弓做好,拿着在村子上招摇过屋,地上随便捡点小石子,左打打,右打打,一头猪拱在草丛里找东西吃,他于是去打那猪的屁股,嘴里一边轻轻喊:“叭!”猪受了惊吓,尖叫着四蹄刨灰地跑远了,剩下讨嫌的小孩子笑嘻嘻的,觉得自己十分勇猛。

相较而言,做手枪是更考验兴趣的事,喜欢做手枪的,大多是十多岁时候的男孩子。手枪有铁丝、纸和黑泥制三种,有攻击性的唯铁丝所制一种而已。铁丝拗成简单的手枪形状,上面仍然是绷上女生扎头发用的蚂蟥圈——说起来,它的原理其实和弹弓相同,都是利用蚂蟥圈的弹力把“武器”,也即折成小条的小纸头搭在上面弹出去打到人。与之同理的最简单的玩法,是在大拇指和食指中间绷一根蚂蟥圈,把纸头对折搭在蚂蟥圈中间,用力一拉,弹射出去。这样的纸头打在人身上很有些疼,上学时淘气的学生躲在后面偷偷拿它来打人,非常得人嫌,一旦被发现,往往要被按住暴打一顿。

纸和黑泥做成的“手枪”都只能观赏,细心把纸卷成细细的枪筒、方块形的枪身和长条形的手柄,再组装到一起去。这样纸做的手枪做好了拿着时要小心翼翼,不要将它碰掉下来,因此拿着的人总是显得很端然。

离村子很远的新坝子,大桥底下一块水很深的潭边,附近据说有黑泥,我从未去过,因为从小被大人告诫危险,而自觉避开了那样的地方。偶尔盛夏季节,暑假里有男孩子挖来潮湿的黑土,坐在门口阶沿上光滑的水泥地上反复摔打,把土块摔硬,再捏成手枪形状。黑土的手枪看起来很威风,但也并不常见,因为愿意专门去挖黑土的小孩子还是不多。

到再晚一点,小店里流行起打子弹的玩具枪,自己做的手枪的魅力便一落千丈,每到过年,每个小孩子的手上都拿一支玩具枪,配一盒子弹。子弹圆圈形状,圆圈上每一个点都是一颗子弹,填进去,“叭叭叭叭叭”,很得意地打完了,听那几声轻轻的脆响。

女孩子稍大一点,冬天喜欢用竹针打毛线。

头一年学针织的小孩子,用的针多是苦竹针,择苦竹枝稍硬一点的老枝折下来,两头削尖,一枝竹针就做好了。为避开节疤,这样的苦竹针都很短,只有一拃长左右。因此能打的东西也十分有限,裤腰带、发带之类简陋的东西而已。傍在姐姐旁边,学简单的上下针,打一小截微型的围颈,因为往往忘记开头的留针,或是多针、漏针、滑针,打出来的东西,常常一个地方鼓出一块,另一个地方中间通一个大洞。

但也只有第一年如此,到第二年,就可以打出很平整的一条围颈来了,过年时很新鲜地围在脖子上。

这时候所用的,是筷子削成的竹针。家里筷笼里偷几根筷子,小刀一点一点削细刮圆,也是很容易的事。筷子削成的针不像苦竹枝的针那么软,是很好的针织工具,打围颈和手套,有这样的竹针足矣。

苦竹的竹枝,我们上小学和初中时还格外喜欢拿它玩一个游戏,折十几二十几枝纤细的竹枝,去掉竹叶和杂枝,只留光光的竿子,下课时在课桌上玩:将竹枝握在手心,垂直于桌面松开,任其自然倒下堆积,小心不碰到任何别的竹枝,拈一枝竹枝出来,然后以这根竹枝为工具,将剩下的竹枝一根根挑出来,也都以不碰动其他竹枝为条件。假如碰到了,就轮到下一个人玩。最后以谁挑到的竹枝数最多为胜。

那时我们下课后极爱玩这个游戏,大概因为看起来安静,也从未被老师禁止过,一直到上高中,离苦竹丛生的乡下渐远,这游戏才从我们的教室里销声匿迹了。

抓子所用的工具是石头,和下五子棋一样,只是对石头的要求要更高一些。那时我们走在放学路上,或是去河滩边放牛,或是什么人家要造房子,运来大堆石子堆在门边,我们经过时,第一的反应往往是去找几颗大小合适、形状圆润的石子来装在荷包里,回头用来抓子。

抓子分四颗石头与七颗石头两种,对我来说,到四颗石头的第三关,也即把第一颗石头扔到空中,把地上的三颗石头一把抓起来,再去接住从空中落下来的第一颗石头,就已经非常困难,而一把抓住七颗石子,则基本属于美丽的幻想,因此我常常只是自己捡几颗石子自娱自乐罢了。而厉害的人则十分厉害,可以一口气从头抓到尾而不失败,手爪的灵活令人惊羡不已。

石子随抓随丢,因为随处可得,想玩的时候弯腰找一找,总归是有的。除非有特别好用的一把子,这样舍不得扔,常常揣在口袋里。

我们喜欢河里的石子,尤其是黑色,因为被河水冲过,形状圆润,抓起来不会硌手疼,而黑色的格外好看。有一年班上也有女同学用布缝了臭豆腐块大小的布包来代替石子,里面灌上沙子,这样的沙包个头大而沉坠,不像石头会滚得四散,因此很容易抓起来,却也因此失去了挑战的快乐,因此在抓得好的同学中并未受到格外的欢迎。

还有大家都喜欢的收集游戏。

首先流行的是捡糖纸,乡下吃糖的机会很少,都是人家办喜酒的时候,发十粒八粒糖,很珍惜地吃完,糖纸洗净晾干,放进书页压平。花花绿绿的糖纸,最美丽的莫过于折成莲花形状,中间用针线绳子穿起来,几朵成一串,挂在帐钩上。那太奢侈,八张糖纸不过能折得一朵花,我们轻易不能办到,简单一点的随便把一张糖纸当中在毛线绳上一结,结上几个,打成一串,挂在帐子上也热闹好看。

收火柴盒子。打火机尚未出现的年头,家家锅灶底下的火柴洞里,总有一两盒火柴放在里面。一盒火柴用完,盒子两面的皮子就被我们撕下来拿去打画子,因为和打画子的画片差不多大小。印了图案的正面要更受欢迎,然而小店里卖的火柴,卖来卖去都是那几种,并没有什么特别,蓝色的跃水而出的龙,上面印着“芜湖”二字,或是一只大老虎头,印着“黄山”字样的迎客松,诸如此类。偶尔买到不大常见的,舍不得拿出去玩,自己留着,很快便忘了到底放在了哪里。

而最奇特的爱好莫过于收集烟盒里面的锡纸,如今想来,难免很奇怪的,因为看不出有什么用处——大概锡纸是那么亮光闪闪,又怎么也没法用火柴点燃,这使我们觉得实在太好玩了吧。大人们一盒烟抽完,我们就把烟盒抢过来,抽出里面包烟的纸,这张纸有两层,外一层锡纸,里面粘一层白纸,我们想方设法把背后的白纸用火柴烧掉,却很难烧得干净,最后往往是得了一张一面黑乎乎的锡纸,或是不小心把纸抠破了。即便这样,也仍然乐此不疲。

长大以后做烘焙,一大卷的锡纸,几块钱可以买到,烤什么东西之前,都要撕一大张垫在烤盘里。每一回撕的时候,都要忍不住在心里感叹:“这要是小时候的我,会高兴成什么样子啊!”为那时小心地一点一点烧锡纸的我惋惜着,那时我不知道世界上有这么好的东西了。

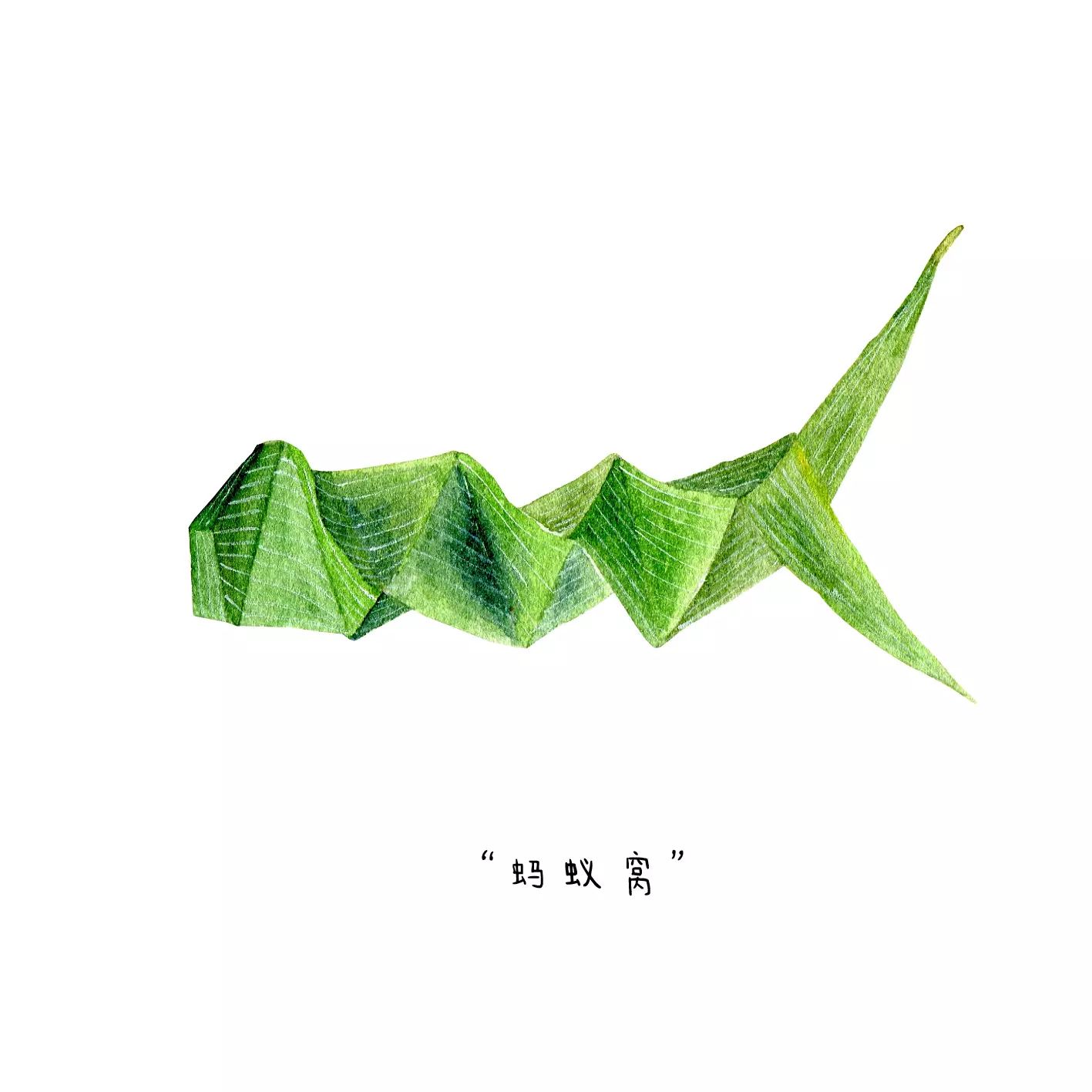

“蚂蚁窝”不知为什么叫蚂蚁窝,大概因为叠好拉开来之后,有一个个像蚂蚁窝一样的小洞。我们叠蚂蚁窝总是用白茅的叶子,夏天,白茅的叶子在塘埂上已经长得很长了,折一片下来,当中九十度角折起,然后将两边叶子来回反复叠加,叠完轻轻拉开,一个“蚂蚁窝”就叠好了。要说蚂蚁窝有什么用呢?好像没有,只是看看玩罢了,是一个人孤独地打发时间的游戏。

与叠蚂蚁窝相似的是喊风来,在溽暑难熬的盛夏,折田埂或是场基边什么地方随便生长的一种“猪猡草”(如今想来,是一种禾本科的草)的种子到手心,然后轻轻吹它,一边喊:“风来哦,风来哦。”好像在那一瞬间,会有一丝不易察觉的温热的风吹过。燠热无风的夏夜里,觉得太热了,乘凉的小孩子常常两个三个地玩这游戏,仿佛相信冥冥中有神奇的力量,使这咒语可以召唤到风伯,让他把兜风的袋子往下界这里放一放。

从前夏天的晚上,和妈妈一起在塘埂上看塘,害怕被抽干了塘水的塘里鱼被人偷走,妈妈也曾吹动猪猡草的种子来给我看,隔河村子去世人家的锣鼓隐隐可听。盛暑放牛的午后,走在田畈里,打一把黑伞,太阳晒得人火热,穷极无聊时,我也会扯几根猪锣草起来,挼了种子到手心里吹,一边回头张望,看是否有风来的痕迹。

周作人在《幼小者之声》里介绍柳田国男的文章,谓从前下雨时,屋檐滴下的水面上浮动着水泡,小孩子在板廊前看着水泡唱:“檐溜呀,做新娘吧!买了衣橱板箱给你。”柳田国男写:“小孩看了大小种种的水泡回转动着,有时两个挨在一起,便这样唱着赏玩。凝了神看着的时候,一个水泡忽然拍地消灭了,心里觉得非常惋惜,这种记忆在我还是幽微地存在。这是连笑的人也没有的小小的故事,可是这恐怕是始于遥远的古昔之传统的诗趣吧。

今日的都市生活成立以后这就窣地断掉了,于是下一代的国民就接受不着而完了,这不独是那檐溜做新娘的历史而已。”我读这文章时,想起我们的喊风来,大约也算得一种“始于遥远的古昔之传统的诗趣”。叠蚂蚁窝和喊风来,是孤独的放牛时光里如今想起来仍然觉得很温柔的事,到今天我还记得蚂蚁窝的叠法,偶尔当我又回到乡下,看见塘埂边高高的白茅叶子,仍然会下意识折一片长长的下来,叠一个绿色的“蚂蚁窝”来。

(三)

最热闹的游戏施行于黄昏时,或暑假不用下田的午后,屋檐的阴凉逐渐变宽,可以荫蔽其下的人们。因为参加的人数总要很多,每到玩这样的游戏,整个村子多半的小孩都在,这样的游戏是:跨步子、丢手帕、躲猫和撞大龙,而以撞大龙所需的人数为最。

跨步子规则简单,人数对半分成两边,地面上画一道线,一组人从线后跨一步出去,相互扶携着单脚站定,另一组选一个个子最高、手臂最长的人,站在线外,由其他人拉着,竭尽全力把跨出去的那组人全部拽回或拽到无法单脚站立,就算赢了。因此跨步子以个子大为优势,个子小的人,怎么也跨不远,很容易一勾就被勾回来,或是由别人拉着,使了半天的劲,也够不到前面人的衣裳。

但个子太大,却也别有一个隐忧,便是身体重,当人几乎要横着去勾前面人的衣裳时,旁边人力气如拉不住,很容易就倒在地上,自己这方就输了。赢了的那方要再跨回来,下一把再玩时,跨出去的步数就从一步增加为两步,同样,捉他们的人也要跨出一步,这时候也要单脚站立着去勾了。

丢手帕我们称为“丢手捏子”,大概因为手帕常是捏在手上,因此地方上有了这样听起来难免有些奇怪的名字。我们念小学时,手帕还很常见,小孩子流鼻涕,荷包里多有一条手帕,大多时候脏兮兮的,不好意思在人前拿出来。

玩丢手帕要人多才好玩,先剪刀石头布,选出第一个丢手帕的人,大家围成一圈在场基上坐下,丢手帕的手里拿着手帕,双手背后,围着圈走一遍,其间偷偷把手绢丢在某人后面。那人如不能及时发现,等到丢手帕的人再次跑到他身后,一把把他抓住,就输掉了,成为下一个要丢手帕的人。假如什么时候一回头,发现手帕已经落在自己身后,赶紧爬起来抓着手帕就去追丢手帕的人,在他跑到自己坐的空位上坐下之前抓住他,这个倒霉鬼下把就还是要他丢。

如今想起来,我们丢手帕的时候,到底唱不唱歌呢?大概是唱的,只是没有“丢,丢,丢手绢,轻轻地放在小朋友的后面”这样城市化的歌曲,而是我们平常在电视里学来的随便什么歌吧。而剩下的乐趣,大概则在担心自己被丢了手帕和看人绕圈狂跑这样的事上。我们刚上小学时,手帕还很好用,那时街上所卖的手帕,都还是纯棉的质地,我们并不懂,只知道厚而且软,洗起来容易吸水,所以用起来舒服而好洗。等到上初中,手帕质量已经变得很差,薄,硬,大概已变成涤纶一类东西,上面印一些花花绿绿碎花,这样的手帕擦起鼻涕来鼻子也疼,夏天上下学的路上在塘边沾水洗脸则全不吸水,我们便都不喜欢起来,加上卫生纸的流行,没过两年时间,用手帕的风气便在我们那里全然断绝了。

相比起丢手帕来,躲猫的乐趣要更大一些,因为其中包含着小小的冒险的因子。为了不让找的人找到,当计时的数字一被喊出,我们于一瞬间在村子的各个角落里散得多么杳渺而干净——在那之前,我们已经想好了这把要躲去什么地方,因此急忙奔赴秘密的目的地。有时急急忙忙冲进去,发现里面已经有了一个不约而同的人,就两个人一起挤着躲起来。什么人家冬天烧火扯了一个窟窿出来的草堆,或是门口角落晒干的柴禾堆起来的巨大的柴堆,黑漆漆没有灯火的厕所,谁家开着的堂屋门的背后,或是一道菜园篱笆所能提供的遮蔽,一棵大树不为人注意的枝杈,一个小孩子,无论是躲起来被人找还是找人的那一个,都必然要对村子里种种这样隐密的空间充满熟悉与了解,才能在这游戏中感受到非同一般的乐趣。

这名单且在游戏的过程中不断扩大与更新,如此游戏才能在玩过那么多遍之后,仍然保持着奇妙的吸引力。所以,当有一阵子我们喜欢躲在人家黑漆抹乌的厕所里,小心翼翼不惊动旁边猪笼里关着的猪和它散发出来的浓重的屎尿气,害怕着不小心兜头撞上的某个角落里的蜘蛛网,借着门缝里透射的一点微光,听外面找人的小孩子气喘吁吁地跑过,心里的紧张与害怕简直不可言喻——然而即便是这样,也仍然喜欢躲在这腌臜的黑暗里,享受着不被发现那一刻巨大的喜悦心情。儿童的游戏的意义,大约正在于这种仿佛无关紧要的乐趣的获得吧。

撞大龙的游戏里有使用蛮力的地方,而又小心地被维持在安全的范围之内。一群小孩子,先由两人年龄较长、个子较高而又较有号召力的人作队长,商量好分别是“橘子”还是“香蕉”,然后相向而立,高举双手搭作拱门,剩下的小孩子一个跟一个弓着身子从两人中间绕圈钻过,站着的人唱:“城门城门鸡蛋糕(几丈高),你吃橘子吃香蕉?”歌谣结束,钻出来的人答:“吃橘子!”“吃香蕉!”然后归入某队,两队的人数需要相等,游戏方才开始。

在场基的两边,各自紧紧手拉着手,相对遥遥地站着,由领队带领,一齐向对方大喊:

“天上雾沉沉,地下跑麻龙。麻龙跑不开,你要哪(个)过来!”

对方队伍就应声回喊:

“天上雾沉沉,地下跑麻龙。麻龙跑不开,就要XXX过来!”

XXX是对方队伍中的一个人的名字,一般来说,这人必是队伍中个子较矮、较为瘦弱和看起来没有什么大力气的。被叫到的人就要出来应战,站住了定一定,铆足力气,狠狠朝对方两人紧紧拉着的手冲去。这进攻当然也挑对方队伍中看起来较弱的一环,假如能把拉着的手撞开,就能带回一个人,假如不能,就要留在对方的队伍里,成为对方的一员。这游戏最后以一方的多数人都输给了另一方为结束,但在玩的过程中,因为要大声对喊和死命冲撞,双方的人都充满了紧张与热情。

我因为从小个子矮而瘦,又是女孩,在这游戏中常常是首当其冲被挑中的那个,每当这时,我也要在心里暗暗铆足了劲,发誓要把对方的人带一个回来。这愿望时有成功,但也不免有那拼命冲去,到底被对方两条手臂“咚”地死死兜住的时候。

之前我们并不觉得这有什么危险,直到有一回村子上另一个小子被挑出来应战,他也是个矮个子,不知为何却挑了个子最高身体最强的两个人中间去撞,结果一头撞在其中一个的手臂上,把牙齿撞断了半颗。他当即大哭,要回去找妈妈告状,把他牙撞断的那个人跟在他后面哄他,哪里哄得住!我们心里慌慌的,一下子也便四散家去。那天晚上这个把别人牙撞断的到底被他妈妈骂了一顿,然后由他妈妈打了四个糖打蛋,让他端着到了这个小个子家,哄他吃了,才算道过了歉。

这件事情因此成为我对撞大龙最深刻的记忆,那以后所有再玩的撞大龙,我都想不起来了——实际上,因为出了这样的事,后来我们也就很少再怀着极大的热情一起去玩这游戏了。等到离开家乡以后,曾经熟悉的歌谣也都渐漫漶不清。

有一次在网上查,看到湖北人玩着类似的游戏,而称之为“闯麻城”,其歌谣曰:“天上雾沉沉,地下闯麻城,麻城闯不开,河那边的哪个敢过来?”闯麻城的故事有其本事,安徽与湖北的地域相隔并不遥远,大概我们从小所念歌谣的差异,是一种字音在流传中自然的讹误与变化。

我们逐渐离开村子的路途,虽是沿着相异的分岔,结果却大致相似或相同。曾经在黄昏的场基上一同玩过的小孩子,极少的几个上了大学离开,而大多数在初中毕业后,已跟在父母和同乡后面去城市打工。再往后,小孩子就已经很少,不足以凑成玩耍的队伍了。

离别一旦开始,就不会容易结束。到如今我们只在过年或别的什么特殊时候回去,偶尔在门口碰见另一个,寒暄着打过招呼,问一声这几年在哪里,完成了社交的礼貌,就各自别过。更多的人努力在城市——假如不能,那也应当是县城——买了房子,从此以后就留在那里,从前的屋子锁起来,空空荡荡,以很快的速度破旧而去。

小姨奶奶在我们离开村子之前就出了车祸,从那以后,她好像就带着随车祸而来的病痛渐渐隐没在屋子寂静的黑暗中,直到十多年过后,终于在有一天默默去世了。好几年过后,她住的村子上最后一间土屋仍然没有倒,只是门锁着,门口阶沿上,没有用完的最后一小堆柴火一直堆在那里,看起来像是主人出远门了一样。只是屋边的杨树年年落了又长,年年冬天,被风刮落一些枯了的枝叶,落到柴火堆上。因为少有人过,场基的空地上逐年长出丰茂的野草,有一年夏天清早,木柴上忽然开出蓝色的牵牛花朵。我们偶尔回乡看见,也只是轻轻惊呼一声:“啊!这里开了喇叭花——是以前村子里没有过的颜色。”

“蚂蚁窝”为有鹿所绘,其余图片由作者沈书枝绘制