都市女性的成长题材对网友有着迷之吸引力。

“办公室文化”、“买房”、“大龄都市女青年婚配”……讲述从“北漂”到“北奔”生活的优酷自制剧集《北京女子图鉴》,最终以超过12亿网络点击量,微博话题突破11亿阅读、160万讨论,微信指数单日最高突破300万收官。

而《北京女子图鉴》落幕之后,接棒的是同系列的《上海女子图鉴》,这部剧于5月16日起正式在优酷播出,并且开播后几天,便在社交圈里形成了“刷屏”式的讨论,目前《上海女子图鉴》已更新到第11集,热度不错。

不可否认《女子图鉴》系列有这样那样的问题,但同时我们也应该看到,《女子图鉴》系列在一定程度上切中了当下中国女性职场与生存现实,描绘了都市女性追逐欲望群像,是千千万万个都市职业女性的缩影,相比于以往的玛丽苏剧,无疑是个进步。

一切,都要从东京女子图鉴走红说起

欲望不息,追逐不止。

《东京女子图鉴》作为最具话题度的日剧,成为今年中国电视剧市场用来翻拍的利器。

该剧讲述了从乡下到东京独自打拼的女主角绫,17岁至40多岁的恋爱与生活,反映了大都市特有的价值观和全方位真实的东京,引起了中国“北上广女子”的广泛共鸣。

“我想成为一个备受羡慕的人。”日剧《东京女子图鉴》的开篇这样讲到。各个年龄段的女主对生活与幸福的不同理解,也许虚荣,但足够真实,所以引人共鸣。

虽然不知道更昂贵的衣服是否就意味着幸福,但是“买买买”大行其道的今天,只要有足够的经济实力,能够负担的起,追求更好的物质生活又有什么错呢?这也确实是大城市“先敬罗衣后敬人”这种层次鲜明的颜值鄙视链里,最直接的自我保护的方式。

就像40岁的女主说的那样:

《女子图鉴》本土化的成与败

相较于此前生搬硬套的海外剧翻拍,国产版的《女子图鉴》的表现尚可。无论是从话题度还是从本土化改造的方面来考量,其引发的一波波关于北漂/沪漂的讨论可见一斑。

但是细看话题或讨论,国产版的《女子图鉴》在本土化的过程中,既有着可以打动北漂沪漂的情节,又有着令人不敢苟同的观点和不吐不快的槽点。

北漂/沪漂真实痛点桥段密集呈现 引发共鸣共情

国产《女子图鉴》中的北漂/沪漂,分别是由戚薇扮演的北漂川妹子和王真儿出演的安徽人在上海。这两个人身上发生的故事,反应了中国城市化继续推进的典型文化症候。

无论北京还是上海,故事总是围绕着一个包展开,品牌包成为一个重要的符号。此外,“回不去的是家乡”、“买房要限购”、“前任都是渣”等等,这些大众熟知的、并且在生活中密集发生的桥段,在剧情中密集展现和折叠,很容易就引发共鸣共情。

经典选题“大城市的一张床还是小城市的一间房”,时刻在剧情中出现。用社会话题的方式打开《上海女子图鉴》,“毕业那天一起失恋还是一起就业”、“面试成功的十条法则”、“室友嘲我买了假包是撕呢还是忍呢”、“我的上海亲戚是奇葩”……描述了很多沪漂女的真实状态,这些都是切身的痛点和时代症结。

地下室、自助餐、饭局等元素运用突显真实生活

剧中很多细节跟现实中人们所经历的北漂还是有很多吻合之处的。

如女主初到北京,住在信号很差的地下室,和高中同学挤一张床,其实也是很多北漂一族的真实现状,就这一点就比很多披着职场剧外衣的时装剧显得更加真实。

此外,还有很多元素也符合剧中时间与空间的设定,例如红色推盖诺基亚手机、清河、世贸天阶、骑单车、金钱豹自助、以及一些无法言说的其他故事。

同时,对于中国式饭局的场景刻画也显得尤为真实:男人们在酒桌上谈生意,陪衬的女孩儿们就像“桌上的菜”。其中舞蹈专业的女生被要求临时跳一段的场景简直就是“冯小刚”新年宴会的重现。

人设丰满,不再非黑即白

作为女性社会选择剧,《上海女子图鉴》讲述了安徽姑娘罗海燕大学毕业后选择留在上海,并立志成为上海那10%的人,十多年间一路打拼的故事。

相较于《北京女子图鉴》,《上海女子图鉴》在人设方面更让人惊喜,因为它展现了更为丰富的人物。与前作中普遍被人认为是“捞女”人设的陈可相比,《上海女子图鉴》中的人物不再单调,而是各有各的选择,各有各的价值观。

无论是凭借自身实力与努力在职场过关斩将的罗海燕、为人精明处事周到的上海囡囡kate、热情坦率的室友陆曼妮,还是不留情面只讲利弊的女魔头斯嘉丽,她们都在自己选择的路上坚持不懈。可以说,她们每种不同价值观下都有着与之匹配的生存方式。恰恰是这种人设的丰满,才能让沪飘的少男少女从内心深处认同这部剧。

经典语录扎中漂泊女子的心

初入北京的陈可和进入东京的绫,像每一个抱有城市理想的年轻人一样。他们不愿与安逸的同龄人为伍,而是将青春尽力挥洒在城市的角落,充满野心和勇气。

剧中的很多台词都会鼓励女性去独立,其实也是顺应女性独立的趋势:越来越多的女生不愿意过早的谈婚论嫁,更愿意在自己事业有成想安定的时候再去找归宿。

大城市打拼的励志故事,用价值观引共鸣

《女子图鉴》讲述的是一个外地女生在大城市通过努力工作解决生活困境的故事,这一点就足以引起许多北漂、沪漂女生的共鸣,这也是原版《东京女子图鉴》能够引起国内大量关注的原因。

尤其是最近播出的《上海女子图鉴》,女主罗海燕自立、坚强,清醒又笃定地知道自己想要什么,在职场上凭借自己的实力过关斩将,一路高升,是一个非常励志的故事。人物在其中展现的理想、野心乃至欲望,也是支撑许多女生在大城市打拼的力量。因此这样一个能够引起共鸣的题材非常容易受到广大的关注。

为最大化激发矛盾 存在很多对现实的“想当然”臆测

《北京女子图鉴》与《上海女子图鉴》从开始就给出了一条划定好的路线,北漂的陈可依改名为陈可,沪漂的罗海燕开始叫自己Harriet,她们经过一番“洗髓”和“修炼”、阅人无数,终于明白镜花水月,只有依靠“自己”。

以此为标准答案,对于原文本中几不存在的职场励志部分进行扩容,又只能把女主角上升的每一步都与男性贵人捆绑,前后矛盾的设置自然会引起观众的不适。

以女主角陈可或罗海燕为标准,她们遇到的男性角色只得不断减分去凸显她们的成长——选择离开都是被逼迫的。为保持女主角的绝对正义性,其中的男性角色都功能性地被预设为辜负女友的渣男,《北京女子图鉴》里的经济适用男张超变成了给女友买假货、吃自助毫无形象的小市民,何志则是婚后“突变”成为沉迷打牌的“妈宝男”。《上海女子图鉴》中李现出演的海燕初恋给她买了一只假包。如此种种当然是省力推动剧情的做法,但也是对现实“想当然”的臆测。

忽视现实的夸大“城乡”差异

在电视剧《北京女子图鉴》中,北京被塑造成了一个闪闪发光的梦想之都。主角从成都来到北京,用星星眼望着闪烁不定的都市霓虹和高楼大厦,这一场景显得尤为尴尬,也不现实。

首先我们必须得清楚的认知到,中国城市发展已经相对平衡趋同,成都与北京之间会有天差地远似的距离吗?这是不可能出现的;其次,想要在北京这样的大城市工作,学历是非常重要的,经受过高等教育的大学生,却携带着“不见大世面”似的村姑气质,显得超不现实。

“欲拒还迎”的人设,摇摆不定的价值观

自带流量的《北京女子图鉴》,从开播四小时播放量破1.2亿的高开之后,迎来了口碑的不断下滑。

仔细看网上的评论,“导演对女性有误解”、“女主漂的北京是我待的北京么”这样的质疑声此起彼伏。

原著《东京女子图鉴》中,给人印象最深的是“真实”。包括剧中人性的真实,社会环境的真实,人物阅历的真实等。反而到了《北京女子图鉴》这就表现的很鸡血。除了开头部分引发了观众共鸣外,比如求职百般被拒、异地恋被分手、住在地下室等等,后面剧情虽反复标榜着女性应自立努力,却给女主安排了无限“开挂”的人生——她的每一次成功都离不开男人们的帮助。

反过来,真正的接地气、应该本土化的“北漂”人设,难道不应该更多地像初到北京的北漂们那样,大多经历着加班加点、路上超长通勤时间、被领导和客户折磨、挤出时间还要充电等“通关环节”的人?

物质驱动的理想,永远不够理想

来北京后,我选择靠整容

获得了更多的机会

在北京,除了努力工作

婚姻也能改变你的人生

把都市生活作为理想的荒诞在于,我们其实是把某一阶层的生活当做了理想。而一旦如此,会发现理想永远无法实现,因为永远存在阶层更高的人。正如《北京女子图鉴》中所刻画的一些靠整容、婚姻、恋爱关系来获得丰富体面生活的女性,只不过把商品的符号标签贴在了身上。

剧中丰富、充裕的“理想生活”,仍然不过是物质的附庸。而既然是物质的,就会永远被驱动,永远不够理想。

《东京女子图鉴》的编剧黑泽久子在注释里这样写道:“这是对拥有欲望的肯定与鼓励……我在写时,想传达的一个主题就是,希望大家更有欲望。人们对欲望一词往往印象不佳,但人没了欲望就产生不了上进心,最近的日本年轻人觉得与其为理想奋斗,不如干脆不想。可是人若变得无欲无求,能量也变低,自然就会缺乏创造性和魅力。”

价值观走偏,击不中最深处的感动

为理想打拼的价值观天然能够引起大城市年轻人的共鸣,可是如果在情节呈现上出现价值观的单薄甚至扭曲,也很容易引起失望和反感。

与原作《东图》相比,《北京女子图鉴》的价值观是飘忽不定的,忽而宣称“自强”与“自立”,忽而默认“捷径”与“上位”,既想刻画复杂的性格角色,又忍不住讨好观众,立个正能量逆袭的牌坊。

《上海女子图鉴》虽然有更加正向的价值观,即为了成为“顶上层”而努力打拼,但是并没有通过真实的情节安排充分刻画与挖掘,这样的价值观是单薄的。

很多优秀的海外剧在本土化过程中失了本真,就是因为缺乏对本土环境下价值观的传达,而这是建立在对人物关系的深刻理解与对社会环境细致体察的基础上的。

女子图鉴走红对电视剧市场的启示

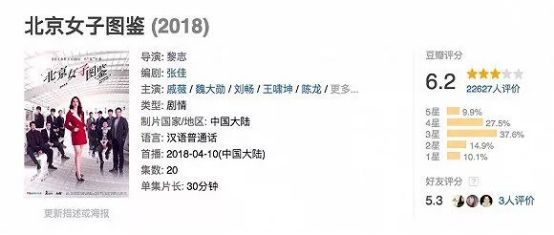

截止目前,《北京女子图鉴》15.6亿次播放量,豆瓣6.2分,《上海女子图鉴》2亿次播放量,豆瓣6.6分,后者虽热度不及前者,但口碑更好一些。

相比于《北京女子图鉴》来说,《上海女子图鉴》要更为贴近生活。这种深刻首先体现在剧集的定义上。不同于《北京女子图鉴》的镜像剧概念,《上海女子图鉴》定位为选择剧,更专注于女性的选择,通过选择引发思考,从而更好地映射现实生活。

引进IP改编,从来都不是一件容易的事情,而且一度成为行业魔咒。究其原因,主要是文化差异导致的本土化水土不服。从目前表现看,中国版的「女子图鉴」至少发挥出了正常水平,在这部剧身上,我们看到IP改编及本土化的一些可循之迹,而这些,也是中国电视剧精益求精的宝贵经验。

①

女性力量崛起预示着该类型化题材巨大潜力

在这一大波日剧翻拍中,中国版的「女子图鉴」的表现算是不错的,毕竟,相对于《深夜食堂》的完全黑化,中国版「女子图鉴」在整体的处理上,已经相当有进展了,在日剧IP的本土化处理上前进了一大步。

从「女子图鉴」系列剧的走红,我们看到一个非常明显的趋势——女性题材剧迎来了春天,这是市场和资本双重决定下出现的现象。