摘 要:本文从城投债风险溢价的视角,以2014年进行的地方政府债券“自发自还”试点作为一项准自然实验,采用双重差分法检验了市场约束对地方政府债务风险的影响。研究发现,“自发自还”试点产生的市场约束能显著降低城投债的风险溢价。进一步的检验表明,地方政府的财政不透明和财政不平衡会抑制市场约束效应,具体表现为“自发自还”试点降低城投债风险溢价的效果在财政透明度高和财政较平衡的地区更显著,而在财政透明度低和财政不平衡的地区则不显著。本文的启示是:目前财政体制改革滞后于政府融资机制的改革,阻碍了政府债务市场化治理的进程。因此,加快财政体制改革是建立地方政府债务治理长效机制的关键。

一、引言

2008年全球金融危机以来,中国地方政府为了提振经济而加大投资力度,政府投融资平台积累了大量的表外债务以及债务风险。2017年5月24日,国际信用评级机构穆迪将中国主权信用评级由Aa3调为A1,地方政府债务风险带来的负面影响受到国内外广泛关注。事实上,早在2014年,中央政府43号文件就已经开始对地方政府债务实施规模控制和预算管理。2015年,新《预算法》释放了地方政府的发债权,地方政府开启市场化举债融资,并通过限额管理和风险预警机制,防止地方政府债务风险积累和扩大。2016年11月,中央政府对地方政府债务治理再出重拳:“地方政府对其举借的债务负有偿还责任,中央实行不救助原则”,此举旨在降低中央偿还地方政府债务的市场预期,为市场上合理的风险定价保驾护航。

地方政府债务治理是各国面临的共同难题。Ter-MinassianandCraig(1997)归纳了地方政府举债的四种约束方式,分别是市场约束型、政府协商型、规则控制型与行政控制型。部分学者对市场约束机制的效果以及影响因素进行了实证研究,PlekhanovandSingh(2006)利用43个国家1982-2000年的跨国面板数据研究发现约束机制的有效性取决于制度特征,特别是财政平衡、救助预期以及财政报告质量等因素。SolaandPalomba(2016)使用美国、加拿大、澳大利亚和德国的地方政府债券数据,研究发现越依赖于中央转移支付的地区,市场定价机制越难以生效,这与本文的研究结论较为接近。不同于多数研究采用国家差异来区分和度量市场约束,PurnanandamandWeagley(2016)利用芝加哥商品交易所(CME)引入天气衍生品合约这一自然实验识别了市场约束效应,并发现来自金融市场投资者额外的监督能够提高政府的行政绩效。针对我国地方政府债务治理的研究中,龚强等(2011)比较全面地梳理了中国式财政分权下地方政府债务成因、影响与管控的研究,指出由于我国特殊的制度背景,地方政府债务的制度设计会因为政府间财政不平衡、预算软约束等问题而变得更加复杂。匡小平和蔡芳红(2014)认为地方债市场要以控制举债规模为目标,建立规则控制为主、市场约束为辅的管理模式,并将融资平台预算管理纳入预算制度。

遗憾的是,鲜有研究关注市场约束机制对我国地方政府债务风险的治理效果。近年来,在地方政府债务风险治理过程中,开放融资权等市场化改革促进了地方债券市场约束机制的不断完善。但是我们认为仅强调市场约束是不够的,由于财政体制改革相对滞后,导致政府间财政关系无法合理重构,从而未能形成地方政府债务风险治理的长期有效机制。因此,本文的目的是通过恰当的研究设计,检验目前市场约束是否能够降低地方政府债务风险,如果能,这种市场约束会不会因地区的不同而呈现一定的差异性?

本文利用2014年我国地方债“自发自还”试点这一准自然实验作为地方政府债券市场约束加强的外生冲击,运用双重差分法检验市场约束对地方政府债务风险的影响。然而,本文并没有使用更直观的地方政府债券数据,而是以地方政府通过城投公司发行的城投债作为研究样本,这是因为在“自发自还”试点之前地方政府债券统一由中央代发,我们无法区分债券的归属地,从而无法获得试点的实验组和对照组。在地方政府还未获得自主发债权之前,地方政府主要通过城投公司或地方融资平台发行城投债来弥补财政缺口和募资建设市政设施(王刚和韩立岩,2003;龚强等,2011),最终偿债资金也与地方政府债务关联。城投债的发行主体虽然不是地方政府,但事实上扮演着市政债的角色,不少文献将其视为“准市政债”(王刚和韩立岩,2003;罗荣华和刘劲劲,2016)。牛霖琳等(2016)认为虽然城投债具有的政府隐含担保性质可能会导致市场低估其信用风险,但不同信用级别的利差等级及其对违约事件和政策的敏感反应,说明市场正在趋于对债券风险进行理性定价。以上都说明,以城投债的溢价信息来研究地方政府债务风险具有可行性(王永钦等,2016;牛霖琳等,2016)。

文献中对于城投债溢价的研究主要集中于溢价的影响因素。汪莉和陈诗一(2015)运用2006-2011年的数据考察了隐性担保对城投债发行定价的影响,研究发现在经济发展状况好的地区,隐性担保可以降低城投债利率水平。通过区分政府担保意愿和担保能力,罗荣华和刘劲劲(2016)发现政府财政状况会通过影响市场对政府担保能力和担保意愿的预期从而影响发行定价,财力状况越好,政府的担保意愿和担保能力就越强,城投债发行利差就越小。钟辉勇等(2016)则发现由于市场上虚假担保的存在以及市场对政府担保并不完全认可,导致债券担保和政府隐性担保都不能降低城投债发行定价。除政府隐性担保因素外,Andersenetal.(2014)利用1988-1997年美国36个州的一般责任债券数据,研究发现财政公开程度以及财政管理能力的提高能够显著降低政府融资成本。GaoandQi(2013)研究发现美国州长选举会导致政府债券溢价波动。罗党论和佘国满(2015)也发现我国市级政府书记或市长更替会提高城投债风险,增加发行成本。除此之外,Angetal.(2015)利用我国城投债数据,研究发现房地产市场景气度和地方官员的腐败程度是显著影响城投债利差的定价因素。潘俊等(2015)则发现良好的地区金融生态环境能够降低城投债风险溢价。因此,本文将充分考虑以往学者的研究成果,在控制影响城投债溢价的关键性变量基础上,研究市场约束的影响。

此外,由于我国不同地区的经济发展水平和地方政府财力差异很大,本文还检验了地方政府财政透明度和财政不平衡对市场约束效应的异质性影响。肖鹏等(2015)发现,在财政透明度不足的情况下,地方政府存在运用债务资金进行过度投资的冲动,因此较高的财政透明度具有缩减政府性债务规模的作用。部分实证研究也发现地方政府信息公开能够降低地方政府融资成本(Chenetal.,2016;Andersenetal.,2014)以及提高城投债信用评级(潘俊等,2016)。财政不平衡则是财政联邦制的重要特征之一,AldasoroandSeiferling(2014)利用47个国家1995-2011年的非平衡面板数据研究发现财政不平衡会导致政府债务规模的积累。Koppl-TurynaandPitlik(2017)聚焦于澳大利亚以人口为权重的中央与地方政府间税收转移规则,并以人口规模作为断点设计,研究发现对转移支付依赖程度更高的市级政府,债务规模更高。我国自分税制以来,财政不平衡程度显著上升,Jiaetal.(2014)采用中国县级政府1997-2006年的数据研究发现财政不平衡会加剧地方政府的经济支出偏向。钟辉勇和陆铭(2015)发现,专项转移支付会显著增加中西部地区债务规模。

基于现有文献的可拓新之处,本文的贡献主要体现在以下三个方面:首先,以往有关地方政府债务治理的文献对市场约束机制关注较少,少数涉及市场约束机制的研究也仅限于理论分析。本文首次利用地方债“自发自还”试点改革,对我国地方政府债务风险的市场约束效应进行识别和评估,丰富了地方政府债务治理的研究,同时也为我国地方债市场约束的效果提供了经验证据。其次,以往研究发现城投债溢价的影响因素主要包括政府隐性担保、政治因素以及房地产市场发展等,但尚未有研究检验市场约束对城投债溢价的影响。本文从地方债务风险的视角考察了市场约束对城投债风险溢价的影响,从而补充了有关城投债定价机制的研究。最后,本文通过检验地方政府财政透明度和财政不平衡对市场约束效应的异质性影响,揭示了地方债务市场化治理背后存在制度性障碍,这为通过加快财政制度的配套改革来保证市场化融资制度的约束效果提供了理论依据。

本文接下来的结构安排如下:第二部分回顾地方债制度改革的背景,构建市场约束地方政府发债行为的理论框架,并提出待检验的假设,第三部分是研究设计,第四部分是实证结果与分析,第五部分进行简要总结。

二、制度背景与研究假设

(一) 地方政府债券“自发自还”制度改革的背景

我国地方债经历了财政部代发代还债券和城投债主导、地方政府发债试点以及全面放开自主发债三个阶段。在地方政府获得自主发债权之前,除了财政部代发地方债以外,地方政府还通过城投公司发行城投债,被视为“准市政债”。为应对2008年全球金融危机,中央在2009年规定地方政府可以成立投融资平台进行融资以配合中央的4万亿经济刺激计划。此后,不断增长的政府投资需求和资金缺口,使得融资平台成为了地方政府融资的主要渠道之一。2011年,融资平台形成的债务占地方政府负有偿还责任债务总额的46.75%,到2013年这一比例仍然高达37.44%。这一时期,融资平台债券信息披露不足、上级部门监管不完善、背后存在地方政府的隐性担保或者显性的违规担保以及市场对信用债的偏好等,使得地方政府依赖融资平台过度融资,并最终导致城投债的偿债风险和运营风险等流动性风险激增。2011年7月,云南城投出现违约事件,城投债市场经历了黑色7月,城投债利率攀升至7.7%以上,市场风险逐渐暴露。此后,中央监管开始提速,对地方政府债务风险治理的政策相继出台。

在2011年以后,传统城投平台债务开始逐渐纳入政府的监管体系之下,中央政府对地方政府融资制度进行了顶层设计,决心通过完善地方政府融资机制来治理地方政府债务风险。我国在2011年10月至2014年5月期间,经历了四次地方政府债券的试点改革,其中前三次均为“自行发债”试点,直到2014年5月才正式进行“自发自还”试点。2011年10月20日,在最早的中央财政代发地方债的基础上,上海、浙江、广东和深圳四地开展了地方政府“自行发债”试点。“自行发债”是指试点省、市在国务院批准的发债规模限额内,自行组织发行本省、市政府债券的发债机制。具体来说,地方政府可以在限额内自行发行债券,不需要由财政部代发,但仍然由财政部代办还本付息,试点地区需在规定时间将财政部代办债券还本付息资金足额缴入中央财政专户,否则将向财政部支付罚息。除此之外,自行发债收支实行预算管理,需要及时披露本省

(市)经济运行和财政收支状况等指标。2012年“自行发债”试点的债券期限由3年、5年扩展到3年、5年和7年,2013年山东和江苏也纳入了“自行发债”试点的范围。

本质上,在2011-2013年间地方政府债券试点过程中,非试点地区实行的是中央财政代发机制,试点地区实行的虽是“自行发债”机制,但与同期国债的发行机制相比而言,利率决定的市场化程度仍然较低,与“项目自主、规模自主、用途自主、偿债自负”的高市场化程度自主发债机制仍然有一定距离,是过渡时期的一种制度安排(白彦锋和李然,2012)。2014年5月19日,财政部正式批准上海、浙江、广东、深圳、江苏、山东、北京、江西、宁夏、青岛等十个地区的地方政府试行债券“自发自还”。“自发自还”是指试点地区在国务院批准的发债规模限额内,自行组织本地区政府债券发行、支付利息和偿还本金的机制。在“自发自还”机制中,试点地区的地方政府要直接面对资本市场,这与自主发债的市场化机制又近了一步(王永钦等,2015)。与此同时,财政部针对此次试点发布了加强信息披露和信用评价的指导意见,进一步加强“自发自还”机制对地方政府债务的市场约束。此次试点中,非试点地区仍然维持传统的财政代发机制,二者之间市场约束有明显的差异,对地方政府债务风险势必会产生影响。

(二) 地方政府债务风险的市场约束效应

在地方政府能够自主发债的情况下,金融市场对地方政府发债行为的约束会加强,这主要来源于两个方面:一是市场定价,在试点之前,我国地方债最主要的风险不是规模问题,而是其不可知性,除了财政部代发的那部分债券,地方政府通过融资平台发行的绝大部分债券都没有纳入到预算中,城投债的信息披露和地方政府的财政信息披露都不足。而在自主发债的模式下,通过公开融资项目,地方债先由券商、银行等机构进行承销,然后流通到债券市场供投资者购买,机构或投资者可以根据这些信息充分判断风险从而对债券进行定价。通过市场定价机制,债务风险较小的地方政府能够通过债券市场获得较低的风险溢价,而偿债风险较大的地方政府债券则会被市场定以高价,从而避免了逆向选择问题,并且能够从正向激励的角度,降低城投债的债务风险。二是市场监督,地方政府自主发债更重要的意义在于其将政府的举债行为真正置于资本市场的监督之下。过去地方政府通过融资平台发债,完全由地方政府自行决定,公众难以得知项目是否必需、资金运营效率等情况。在获得自主发债权之后,地方政府的债务将纳入到预算管理,这使得地方政府的债务总量更加透明,更大程度地接受监管。同时,中央在“自发自还”试点后对规范地方政府信用评级工作、建立考核问责机制和强化债权人约束等方面做出了明确的规定,这些基础制度的完善能够进一步加强监督和信息披露等市场约束。因此,在重复多次发债的博弈中,地方政府在长期的资金需求下有激励去维护自己的声誉以便获得金融市场低成本的资金供应(王治国,2015)。

由此,我们提出假设1:“自发自还”试点可以通过市场定价和监督的完善加强市场约束,从而降低城投债的风险溢价。

(三) 地方政府财政透明度与市场约束效应

影响市场约束效力的关键在于市场上的投资方和融资方的信息是否对称。地方债或城投债主要是用于市政项目的建设,政府在进行项目决策时会综合考虑项目的社会收益和货币收益。在信息不对称的情况下,政府了解项目的货币收益,而市场上的投资者却不能够及时准确地了解该项目的货币收益,从而无法有效地对债券进行定价。此时,市场约束机制将会失效,市场投资者往往会通过提高溢价来弥补可能的偿债风险。这种情况下,地方政府会偏向于对货币收益小而社会收益大的项目进行融资(LevyandPauzner,2014),根据逆向选择理论,货币收益高的市政项目会退出市场,留在市场上的是那些收益低于平均市场收益的市政项目,这将进一步导致债券的风险溢价上升。

因此,地方政府的财政透明度在很大程度上决定了市场约束机制的效果,财政透明度高的地方政府披露的财务信息更加真实和全面,这有助于市场对地方政府以及融资项目进行评估,并对债券进行定价。同时,地方政府的财政透明度越高,社会监督力量越有助于提高地方政府对其债务的控制能力和债务风险的防范能力。

基于以上分析,我们提出假设2:“自发自还”试点降低城投债风险溢价的效果在财政透明度越高的地区越显著。

(四) 地方政府财政不平衡与市场约束效应

要理解财政不平衡对市场约束效应的影响,首先要理解传统地方政府融资过程中风险的来源。分税制改革以来,财权上移、事权留置,地方政府的财政不平衡现象日益严重,财政竞争与晋升激励激发了地方政府强烈的融资需求。在传统融资模式下,地方政府并没有将融资成本内部化,而是寄希望于公共池资金共享融资成本或者寻求上级政府的救助。地方政府或过度负债或罔顾成本,从而导致地方债务风险的累积(郭玉清等,2016)。对财政越不平衡的地方政府而言,这种传统融资模式下的行为激励越强烈,市场约束的作用就越有限。

具体来说,财政不平衡抑制市场约束降低风险溢价的作用主要有两种解释:一种是基于公共池问题的解释,中央政府会通过转移支付来平衡地方财力,形成公共池资金。财政不平衡的地方政府有激励通过争取公共池资金来平衡支出需求,这导致来自市场的外部融资约束对于能够通过公共池获得免费资金的地方政府来说失去应有的效力。另一种则是在预算软约束框架下的解释。由于预算软约束的存在,地方政府希望通过中央兜底来转嫁融资成本,导致地方政府过度融资(姜子叶和胡育蓉,2016),从而削弱了市场约束对降低融资风险的作用。在财政越不平衡的地区,财权-事权配置越失衡,市场持有的中央对地方政府债务救助的预期也越强,进而导致市场约束的效果越差。总之,财政不平衡会通过公共池机制和预算软约束机制增加分权体制下地方政府融资的道德风险,进而削弱市场的定价机制和监督功能,抑制市场约束缓解融资风险、降低融资成本的效应。

由此,我们提出假说3:“自发自还”试点降低城投债风险溢价的效果在财政越平衡的地区越显著。

三、研究设计

(一) 风险溢价的计算方法

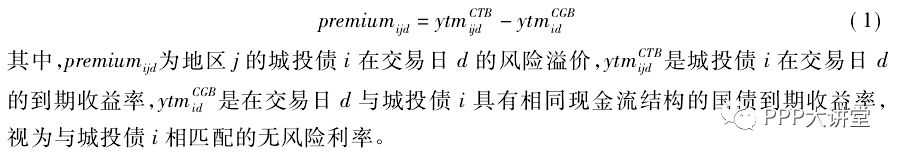

参照Ang et al.(2015)的做法,本文通过构造与每一只城投债在同一交易日具有相同现金流结构的虚拟国债,并计算二者的到期收益率之差得到城投债的风险溢价。具体的计算公式如下:

本文通过以下方法计算得出同期虚拟国债的到期收益率:首先,利用国债交易日期、交易价格、到期收益率以及到期日期来计算交易日当天国债的利率期限结构;其次,通过同期城投债的交易数据计算得出城投债的现金流结构;最后,根据城投债的现金流结构和国债的利率期限结构计算虚拟国债的虚拟价格,并通过换算得到该虚拟国债的到期收益率。

(二)模型设定

为了检验假设1,我们采用双重差分法(DID),在试点地区和非试点地区存在平行趋势的假设下,比较这两组地区城投债风险溢价的差异在试点前后的变化,从而识别“自发自还”试点对城投债风险溢价的政策效应。模型的具体形式如下:

其中,i代表发行的债券,j代表债券发行地区,t代表债券发行时间,k代表发行债券的城投公司。被解释变量premium是城投债的风险溢价,根据每只城投债日风险溢价在月度层面平均所得。treat是试点分组的虚拟变量,试点地区赋值为1,为实验组;非试点地区赋值为0,为对照组,其系数β1反映的是实验组与对照组城投债风险溢价的差异。post是试点发生时间的虚拟变量,在试点之后赋值为1,否则为0,其系数β2衡量了试点前后债券风险溢价的变化,我们将2014年5月的“自发自还”试点视为自然实验的时间节点。交互项treat×post的系数β3为本文的主要测试变量,反映了“自发自还”试点对债券风险溢价的影响。α、μ和γ分别为地区、时间和行业的固定效应,ε为随机误差项。

X为本文的控制变量,我们参考汪莉和陈诗一(2015)以及罗党论和佘国满(2015),将控制变量分为债券特征变量和地区经济变量。债券特征的控制变量包括:(1)国债收益率,由于国债收益率的变动反映了债券市场整体的风险情况,预期与风险溢价同向变动。(2)债券规模,取债券发行规模的自然对数值。债券规模对溢价的影响不确定,一方面,规模效应的存在使得投资者要求的溢价更低;另一方面,由于规模越大,偿付风险越大,投资者要求的风险溢价也就越高。(3)债券评级,设置债券评级AAA和债券评级AA+两类评级虚拟变量。债券评级越高,说明投资者的风险越低,溢价就越低,预期评级变量的系数均为负,并且绝对值随着评级等级下调而减小。(4)主体评级,设置主体评级AAA、主体评级AA+、主体评级AA以及主体评级AA-四类评级虚拟变量。主体评级包含城投公司的财务等信息,评级越高,表明城投公司的债务风险越低,其发行的债券溢价也就越低。(5)债券担保,设置抵押或质押担保和连带责任担两个担保虚拟变量。债券担保对风险溢价的影响不确定,一方面担保可以看作是信号显示,担保程度高,显示债券的风险越高;另一方面,担保程度越高,债券越安全,表明债券未来风险程度越低。

地区经济变量包括:(1)实际GDP对数,取地区实际GDP的自然对数值,以2010年为基期进行平减。实际GDP反映了一个地区的经济实力,预期与风险溢价反向变动。(2)房地产投资占比,取地区房地产投资与固定资产投资的比值。根据Angetal.(2015),在传统的地方政府融资方式中,土地财政为城投债提供了强大的还款来源,房地产市场越繁荣,越能够给地方财政提供强力保障,风险溢价可能更小;但由于部分地区房地产市场繁荣容易助长地方政府非理性融资,提高债务风险,所以符号不确定。(3)政府隐性担保财力,根据钟辉勇等(2016),城投债的名义担保和隐性担保在实施上存在较大的差异,在实证上需要对二者进行区分。因此,本文在使用债券担保来表示名义担保的同时,还选择地方政府的财政收入增长率和财政赤字占比来衡量地方政府的隐性担保水平。其中,财政赤字占比定义为预算内收入与支出差额占GDP的比重。传统的城投债市场带有很强的政府隐性担保色彩,地区的财政收入增长率越高、财政压力越小,地方政府的隐性担保能力越强,预期风险溢价越低。(4)M2增长率,宏观经济的波动对政府债券的风险溢价也可能产生影响,M2增长率越高,表明经济流动性越高,预期城投债的风险溢价应该越低。为了避免反向因果关系导致的内生性影响,我们将地区经济变量滞后一期进行回归。

为了检验假设2,我们引入市级政府财政透明度指标,该指标来自清华大学公共经济、金融与治理研究中心发布的《2014年中国市级政府财政透明度研究报告》。该研究中心在2014年1月15日至6月15日期间通过政府网站的信息搜索和整理,对全国285个地级市政府和4个直辖市政府连续两个会计年度的政府预算与预算执行等内容公开程度进行评价,主要内容包含2012年预算执行、2013年预算、2013年预算执行和2014年预算中公共财政、政府性基金、国有资本经营以及社保基金四本账的信息公开程度和质量。该机构发布的财政透明度系列报告近年来得到了学者们的广泛认可,肖兴志和王伊攀(2014)、潘俊等(2016)以及魏志华等(2017)都采用了该报告的评价结果。该年度报告窗口期与本文的试点期间契合,基本包含2011-2014年间城市财政透明度信息。为了检验假设3,我们引入政府财政不平衡指标,由政府财政预算支出中预算收入的覆盖比例进行衡量。根据EyraudandLusinyan(2013)的思想,这一指标能够覆盖转移支付和外部融资的影响,也能够体现财政收入与支出分权的错配。我们预期在政府财政透明度和财政平衡度高的地区,“自发自还”政策对债券风险溢价的影响更大。

(三)样本选取与数据来源

本文使用的数据为城投债的非平衡面板数据,选取的样本区间为2011年1月-2014年8月瑏瑠。数据包含省及省会(单列市)、地级市以及县及县以下共计856只债券和6966个观测值,涵盖了除西藏外30个省的254个城市。城投债和国债的债券特征数据来源于Wind数据库,日交易数据则来源于CSMAR,地区经济数据来源于《中国城市统计年鉴》、《中国国土资源统计年鉴》以及各省的统计年鉴。

四、实证结果与分析

(一)“自发自还”试点对城投债风险溢价的影响:市场约束效应

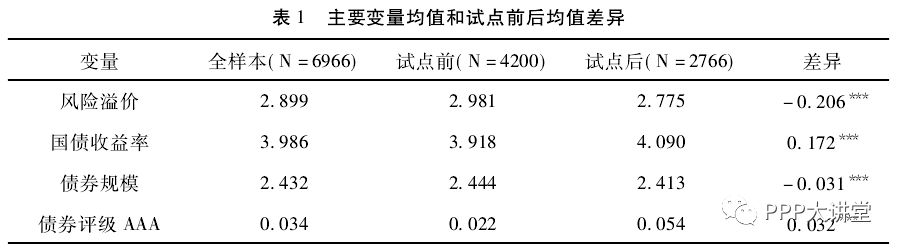

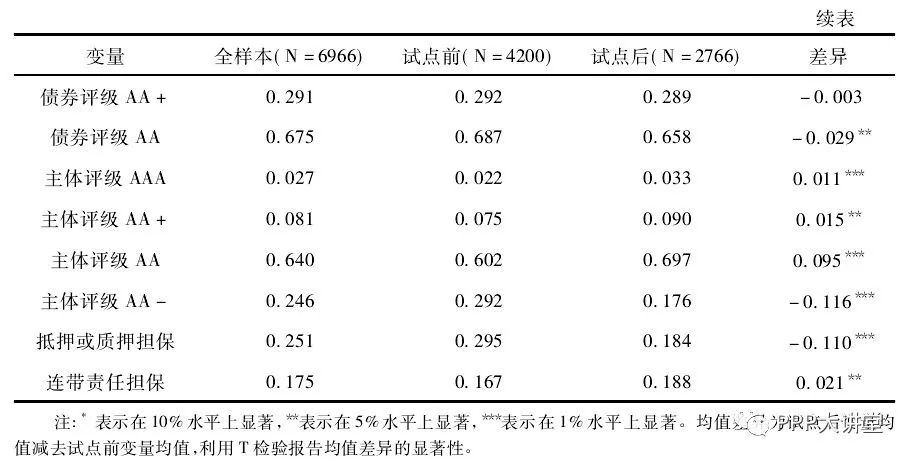

在进行回归分析之前,我们首先利用单差法直观地呈现自主发债试点前后风险溢价的变化。表1报告了本文主要变量的均值以及在试点前后的均值差异,“自发自还”试点以后,债券风险溢价均值下降了20.6个基点,下降的幅度达到6.9%。与此同时,债券的规模在试点后也出现了明显的下降,国债收益率则是呈现上升的趋势。从评级的情况来看,无论是债券评级还是主体评级,高评级的比例均有所提高,而低评级的比例出现明显的下降。从担保的情况来看,城投债抵押或质押的比例下降,连带责任担保的比例则出现相反的情况。当然,根据单差法所得到的结果并不能认定是由“自发自还”试点政策导致的,因此我们引入双重差分的识别策略进行分析。

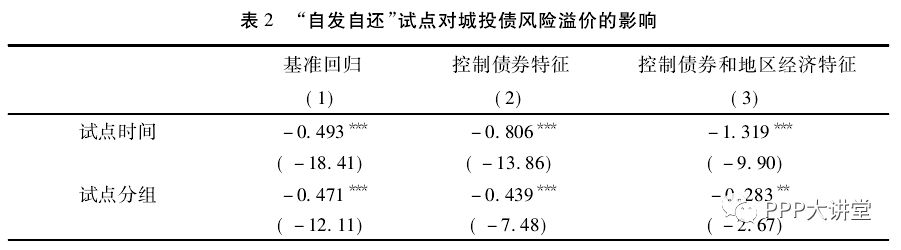

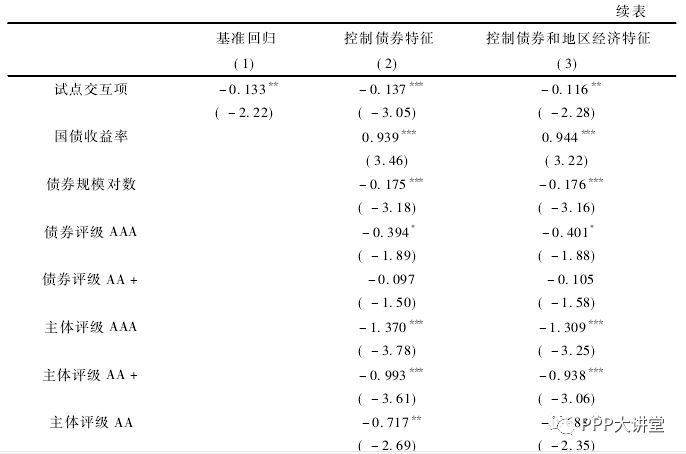

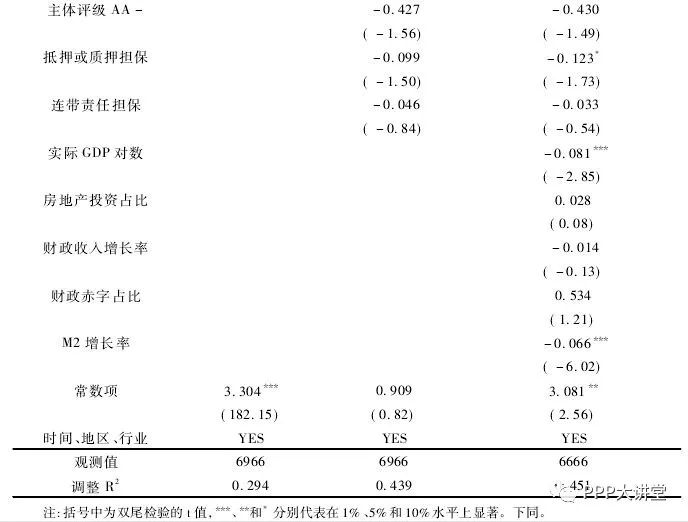

表2为模型(2)的回归结果,本文所有回归的标准误均在地区层面进行聚类(cluster)处理。第(1)列基准回归的结果显示交互项的系数为-0.133,且在5%的水平上显著,这表明实验组的风险溢价在试点前后的差异相对于对照组而言要低13.3个基点。虽然我们在第(1)列中控制了时间、地区和行业固定效应,但并未加入其他控制变量。在加入债券特征变量之后,第(2)列的结果显示交互项的系数在1%的水平上显著为负。第(3)列在第(2)列的基础上进一步控制了地区经济特征变量,结果显示交互项的系数为-0.116,系数的绝对值虽然较前两列出现了一些下降,但仍然在5%的水平上显著。以上结果表明“自发自还”试点能够显著降低城投债的风险溢价,这为假设1提供了证据。

(二)市场约束效应的地区差异性:财政透明度和财政不平衡

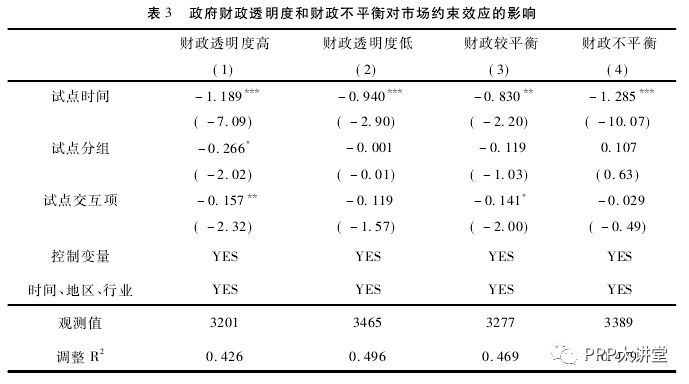

为了考察政府财政透明度和财政不平衡对市场约束效应的异质性影响,我们根据政府财政透明度指标和财政不平衡指标的中位数将样本分为两组,然后分别进行回归。回归结果如表3所示,其中,第(1)列和第(2)列是按财政透明度进行分组的结果,在财政透明度高的组中,交互项的系数为-0.157,通过了5%的显著性水平测试,而在财政透明度低的组中交互项的系数估计值为-0.119,但并不显著。这表明在控制了其他变量以后,在财政透明度高的地区,“自发自还”试点政策能够显著地降低城投债的风险溢价,而在财政透明度低的地区,试点带来的市场约束效应虽然也降低了债券的风险溢价,但是并不显著,从而验证了假设2。

表3的后两列则是按财政不平衡程度进行分组的结果,与前两列的结果相似,虽然两组交互项的系数均为负,但是财政较平衡组的系数绝对值要明显大于财政不平衡组,并且系数的显著性也存在明显差异,财政较平衡组交互项的系数在10%的水平上显著,而财政不平衡组并不显著。以上结果表明,“自发自还”试点产生的市场约束效应在财政较平衡的地区更加显著,在财政不平衡的地区则不显著,这与本文假设3的预期一致。

(三)稳健性检验

为了检验上述回归结果的稳健性,本节将通过考虑平行趋势、风险溢价的其他衡量方式、市场约束的测量误差、前期试点以及行政级别等,进行稳健性检验。

1. 平行趋势检验

双重差分法有效的前提条件是实验组和对照组在试点前存在平行趋势,因此,为了验证本文结论的有效性,我们采用近年来学者广泛应用的安慰剂检验(程令国等,2013;范子英和田彬彬,2013)