“双重勾连”最早起源于语言学家安德鲁·马丁内特(Andre Martinet)的自然语言分析,他认为语言的形态和语音以及两者的相互联结在意义构建方面都非常重要(Silverstone, Hirsch & Morley,1991)。其在媒介受众领域得到使用归功于英国媒介研究学者罗格·西尔弗斯通(Roger Silverstone)。

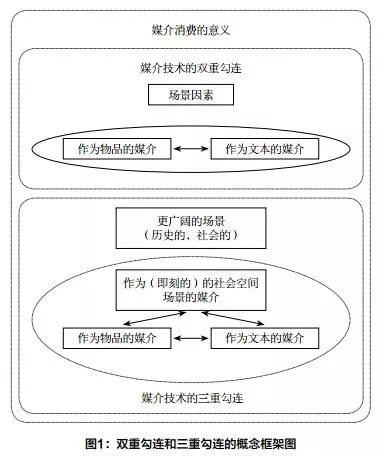

Silverstone和Haddon(1996:62)认为,媒介技术的意义建构体现在两个相互依赖的层面,即作为物品的意义及文本和传播形成的信息的意义。双重勾连强调媒介既是物品又是意义的传达者。技术物品的生产、营销和采纳话语及实践均构成第一层勾连。第二层勾连则涉及对媒介传播的符号或文本的接收与解释等,即意义的勾连。双重勾连理论的启示在于,在媒介消费研究中,既要关注媒介作为物品的创新扩散过程与家庭或个人的驯化过程,也要研究媒介内容在日常消费实践中所产生的文化意义。

双重勾连理论在1990年代提出后,引起了不少受众研究学者的兴趣。然而,双重勾连研究也遭遇了困难,它在学科和方法论等方面都存在挑战(Livingstone,2007)。首先,作为一个起源于语言学的概念,双重勾连也常常用于汽车制造等理工科领域(Takenaka,Bando,Nagasaka,Taniguchi & Hitomi,2012;Taniguchi & Nagasaka,2011)。其次,学者往往倾向于研究媒介文本意义,但对作为内容消费的(技术)场景选择性失明(Courtois,Verdegem & De Marez,2013)。最后,双重勾连在实证研究上依然匮乏,一些所谓按照双重勾连架构的经验研究也不理想(Livingstone,2007)。

英国媒介学者玛伦·哈特曼(Hartmann,2006)在批判性地分析了双重勾连理论的研究实践后,在2006年发表了《信息传播技术的三重勾连:作为技术物品、符号环境和个人文本的媒介》一文。在她看来,媒介消费研究不仅要延伸至双重勾连理论,也要回归三重勾连。实际上,早在1996年,Silverstone和 Haddon(1996:74)便提出了“三重勾连”概念,涵盖技术之物、符号场景和节目信息三个维度。但某一维度经常在既往研究中被忽略。Hartmann(2006:96)认为,三种维度都需要被考量,不仅包括使用、参与的总体观念,也包括个体的交流实践、个体节目、个体的网站、文本信息等等。这种范式转移来自于媒体景观的变化。

“三重勾连”理论的提出与研究实践具有独特意义。它弥补了过往研究重视媒介文本和技术,而相对忽视媒介消费的社会和空间场景的不足,或者说克服了把媒介技术与使用场景不加区分地杂糅在一起讨论的缺陷。媒介把外界信息带入个体的家庭、社区和社会网络,但信息并非在社会真空中落地(Rimal,Chung & Dhungana,2015)。也如潘忠党(1996)所言,传播技术必须通过采纳和规范,并再生一个文化的符号表述形式和常规而成为“传播媒介”,并因此成为社会存在与变化以及个人社会化并实现个体社会认同的工具和资源。在此意义上,农村移动网络实践并非是单纯的新技术在农村得到采纳和扩散的叙事,也并非农村受众如何消费网络内容并产生意义的文化活动,而是移动网络与农村社会场景和农民日常生活展开持续互动和相互建构的过程。

(一)第一层勾连:作为物品的智能手机

1.物品经济性、技术可供性与智能手机的乡村下沉

智能手机在农村的消费首先是一种新技术在农村被采纳和扩散的话语和实践。创新扩散是技术采纳的重要理论框架,罗杰斯(Rogers,1983:15-16)曾经辨识出五种构成采纳决定过程的感知因素:相对优势、兼容性、复杂性、可尝试性和可观察性。智能手机在农村的使用和扩散同样受到以上因素的影响。

然而,这些因素在农村移动手机扩散中的影响并不能等量齐观。智能手机与村民既有的习惯、观念等方面兼容性很低,同时在使用的复杂性等方面远逾普通手机。吉村村民在采纳智能手机时,首先是出于经济成本的考虑。很多村民购买智能手机首先是看重它在远程通话方面的经济、实用功能。

除了物品的经济性外,智能手机的技术可供性(technoligical affordances)也是其在农村迅速推广的因素。在传播研究中,可供性常被用于考察媒介技术的质量、特征或线索(cues)。技术可供性突出技术的物质品质,强调媒介部分地独立于受众使用过程(如沟通、中介和情感表达)之外的属性(Nagy & Neff,2015)。

在吉村调研中,无论是儿童还是老人,都对智能手机的技术可供性有着直接的体验和认识。正读幼儿园的5岁小女孩梓轩喜欢用美颜相机拍照片。“因为拍的照片可以带很多卡通图片。”她觉得手机比电视好玩,“手机上,你愿意看什么就可以看什么,还可以玩游戏。电视上节目少。”65岁的天平大爷则认为:“手机上网是好事。这个手机对于种蔬菜的帮助很大,有了这个,信息灵通。比如蔬菜价格,一天发一回,我们就知道行情了。有网络的即时交流,不耽误时间,很方便。”

总体来说,对于吉村而言,手机首先是作为消费品(as consumer objects)和作为实物的物品(as material objects)。农民对智能手机的技术体验主要在于它是价格更为低廉、通讯更为便利、功能更加多元的通讯工具。物品的经济性和技术的可供性也使得智能手机的农村下沉之路变得越来越畅通,智能手机在乡村的采纳和技术实践也使得乡村卷入信息化和全球化的现代话语之中。

2.定制化兼具共享体验的智能手机

智能手机具有多面向、定制化的技术体验,这体现为智能手机可以下载不同的应用软件,满足不同消费者的特点需求。在吉村,既有经常应用多种不同类型APP的村民,也有仅用少量APP的村民。在吉村很多家庭,智能手机并非个人物品,而是和冰箱等设备一样是家庭公用的技术物品。在调查中,我常常看到夫妻共用一部智能手机的场景。与城市更高的流动性不同,很多村民生活范围就是方圆数里的村庄,不是田间地头就是家里,夫妻没必要购买两部智能手机增加消费成本。

在调研中,我也屡屡遇到农村孩子们一起用手机在卧室或客厅玩游戏“王者荣耀”的景象。这往往是一个拿着手机玩游戏或看视频,其他几名儿童围观。尽管不少未成年子女也有手机,但这些手机大都是父母淘汰下来的,不能玩网络游戏或者性能不佳。同时,父母也会限制子女使用手机,这也迫使他们去和其他玩伴一起体验游戏的乐趣。另外,在玩游戏上,有的儿童更“在行”,也往往引起其他孩子的围观。以上案例都说明了在乡村中,智能手机技术具有共享体验的特征。

(二)符号文本消费的第二层勾连

1.文本消费类型与内容阐释

宝忠家对智能手机的日常使用可以视为吉村家庭移动网络内容实践的一个缩影。宝忠一家三口,以种植蔬菜为生。36岁的他刚买了一部2100元的OPPO手机。因为种植蔬菜,他用微信加入了不少推广销售化肥和农药的微信群,比如:润果多肥效交流群、苦瓜包装专用膜群等。他上网主要是玩游戏、看影视剧。他喜欢看枪战片,最近在看电视剧《绝密543》。时值盛夏,天气炎热,他每天会上网3-4个小时。

宝忠老婆用的vivo手机是去年在镇移动营业厅交话费时赠的,她手机上的应用软件包括微信、农村淘宝和全民K歌等。她喜欢用手机淘宝购物,有时候一个月要花掉一两千元,买些衣服、鞋子和方便袋等等。由于13岁的儿子浩然马上读初一,她用微信很重要的目的是关注儿子班级的家长群。

儿子浩然所在的班里40多人,他本次期末考试总成绩是第15名。由于暑假后马上升入初一,宝忠夫妻俩担心他暑假沉迷手机不学习,便给他报名了邻村私人举办的补习班,同时严格限制他上网时间和内容。浩然在一年级时就有了个人QQ,但没有个人手机的他平常主要用母亲的手机上网。他最近用手机“爱奇艺”平台看“TFBOYS”主演的电视剧《我们的少年时代》。

宝忠一家的移动网络消费实践是吉村家庭结构和传统分工模式下信息传播技术消费实践的缩影。作为一家之主,宝忠需要用微信加入某些蔬菜交流群和化肥农药推销群,及时和同行交流蔬菜价格、种植情况。同时,他玩游戏、看枪战剧等内容消费,都体现出成年男性的内容偏好。而宝忠妻子对微信的使用,特别是对家长群信息的动态关注,则体现了作为母亲的责任。同时,她经常用手机淘宝购买家庭日常消费品等,也体现了传统乡村“男主外、女主内”的家庭分工模式。未成年的浩然没有个人手机,他的上网时间和内容受到父母的严格控制。家庭的微观权力关系,例如父母对子女的日常规制,也反映到子女网络消费实践过程中。

2.内容消费实践:自传式陈述与网络消费日程表

杨国斌(2017)提出“互联网深度研究”的可能性,“互联网深度研究”强调人的经验、历史性,以及注重对理论与描述、深描与浅描的平衡,并注重互联网与普通人的经验和社会实践。

我以“琪琪的故事”为例,来说明一个农村少女的爱情体验与想象是如何和互联网实践互动的。琪琪是吉村一个20岁的青春漂亮的女孩,她从个体恋爱经历的角度讲述了她接触互联网的历史和生活实践。在小学四年级时,她便央求父母给她买了组装电脑。那时候,她主要是用QQ和同学互动聊天,并在QQ空间发表一些动态、图片等,再就是浏览一些帖子,看一些爱情读物等。这让她懵懂地感受到爱情的美好。后来,在读初三时,她有了自己的智能手机,并认识了初恋男友张欣宇。俩人经常用QQ进行互动,并在空间发表自拍照、游玩动态、交往日常、恋爱心情等。但是俩人的恋爱遭到琪琪父母的坚决反对。因为两人年龄太小,同时也担心影响学习和成长。尽管平常难以见面,但两人经常用手机和QQ互诉衷肠,并在QQ空间等平台发布“将爱情进行到底”的帖子,例如:“张欣宇青春荒唐我不负你”。这些内容引起了好友们的围观、点赞和评论。

作为记忆的“元中介”(meta-agent),媒介不仅改变了事情被记忆的方式,成为承载集体记忆最常见的场所,媒介本身也构成了记忆的一部分(Neiger,Meyers & Zandberg,2011:11)。在琪琪的个案中可以发现,对网络和手机的消费和在线实践深深内嵌入个体的成长和爱情体验,并构成了个体生命的记忆。在“琪琪的故事”中,她的恋爱经历、个人成长与对QQ和手机等技术的消费实践密不可分,形成互相型构的记忆。

(三)空间、文化和社会场景的第三重勾连

媒介实践的场景既包括公共空间(public space),例如,公共汽车、广场,也包括共享的家庭空间(shared domestic space),例如,客厅、阁楼。共享空间跟家庭社交活动和经验共享行为有关。还包括私人空间(private space),例如,卧室、书房。私人空间主要用于日常生活的逃离或者休闲。尽管不同群体有媒介内容实践的空间偏好,但并不意味着某种媒介天然地与某种场景相勾连(Courtois,Mechant,Paulussen & De Marez,2012)。

1.移动网络与农业生产空间的延伸

在农业生产过程中,移动网络改变着吉村既有的农业生产习惯和管理方式。不少村民的手机上都下载了“种好地”“农医生”等讲授种地、施肥、农作物治病等内容的应用软件。智能放风机在吉村大棚蔬菜种植中的应用也是一个典型案例。由于吉村多数家庭以种植高温大棚反季节蔬菜为生,大棚温度调节非常重要。在移动互联网时代,蔬菜种植和管理也有了新的方式。很多农户在大棚里安装了可以远程控制的智能放风机。用手机APP便可以实时查看温度情况,并可以自动关风和放风。

2.“双重门”:家庭共享空间的式微与“卧室文化”的形成

Livingstone(2002:119-120)观察发现,从1950年代以来,青少年日常家庭生活中存在两种显著趋势,其一,前门(the front door)把家庭生活与公共生活分离,前门作为一种象征符号变成了一种严格的藩篱。其二,卧室的门(the bedroom door)把青少年的个体空间剥离于家庭和公共生活。

实际上,“双重门”——房屋正门和卧室之门的象征意义也体现在互联网时代。在调查中,很多人谈及,现在空余时间喜欢走街串门的人越来越少了。有了智能手机后,很多村民变得大门不出、二门不迈,在家玩手机。60多岁的桂英大妈便感慨:“现在网络大兴,吃的喝的玩的用的,都可以通过网络买到了。大街上都一个人都没有了。去邻居家,他们都低着头玩手机。本来走门子,不就是几个人拉拉呱嘛。现在倒好,都没有人跟你聊了。”

管成云(2017)调查发现,互联网进入乡村后,网络新媒体逐渐主导着儿童的媒介时间,电视受到冷遇。同样,智能手机在进入农村后,电视和台式电脑逐渐被弃置。不少吉村家庭的电视机屏幕都蒙上了一层尘灰,显示出许久未用的痕迹。这些景象在反映出网络设备对电视等媒介替代的同时,也意味着家庭场景与文化的变迁。

一个夏天的夜晚,我走进46岁的村民万宇家调研。儿子诚诚在鲁东大学读大三,暑假回到吉村。当我走进他的卧室时,空调冰凉的冷气与客厅燥热的温度形成了鲜明对比。在诚诚个案中,通过卧室,他不仅创造了一个独享的个体娱乐空间,同时也通过手机创造出一个虚拟的、超越物质空间的、以游戏话题链接的同辈共享空间。在卧室里,一方面避免了客厅里客人来来往往的干扰,也可以逃避在父母的“凝视”下玩游戏的压力。

3.关系维系与家庭空间再生产:出国的、打工的和远嫁的

在吉村,我们也发现互联网络复制了血缘和地缘形成的人际关系网络。村民爱民的女儿娜娜几年前去韩国釜山打工,他们会通过远程视频聊天。“刚去的一个月,我们和她视频,看她眼睛通红想掉泪,知道她去那里想家。俺们不会视频,都是强或者刚(二儿子)给俺打开。问问她生活方面、工作方面的情况,吃什么,吃得好不好,工作累不累,不要太想家。每次都聊个把钟头。”娜娜打工回来后很快嫁到临县,平常经常通过微信或电话跟父母聊天。

55岁的村民玉凤二十多年前从云南嫁到吉村。平常由于路途遥远,这些年来仅回去过两次云南老家。如今有了电脑和手机后,她学会了用网络跟云南的母亲、兄弟、妹妹聊天。云南老家里并没有网络,他们就在邻居家上网。一聊大半个小时。“俺娘经常问啥时候回来呀?娘都七八十岁了,再不回来就见不到了。”玉凤感叹。