上篇文章提到了

《Google工作整理术》

,

主要介绍的是

「

工作与生活的融合

」。

但其实,整本书的内容非常丰富,介绍了一系列提升工作效率的方法。

曹将整理了10条,希望对大家有用。

- - 我是分割线 - -

1、

仅仅因为一直都是按照特定方式做某事,并不意味着就该永远这样做。

在工作中,我们总是习惯于按已有的套路行事。比如有的朋友仍然坚持使用 Office 2003,原因是「

习惯了

」。

新人来了,如果还是跟老员工一样使用旧版本,结果就是:无法植入一系列神器工具,比如「

islide

」,比如「自动填充」功能,效率大打折扣。

科技日新月异,好的工具也层出不穷,

如果我们能有效地使用,便能如虎添翼。

2、

减少大脑压力方法:让它们离开大脑。

之前有同事吐槽过我,怎么什么事都要记下。比如新认识一个人,赶紧偷偷写下他的名字。

我的答案是:自己真的很笨。

但其实,这样做也有它的好处,自己可以腾出一些空间,来不断变换思考的维度。

毕竟不用担心,想多了就忘了前面的内容。

3、

多重任务通常会让你降低效率。

这点应该每个人都深有体会。正在写东西的时候,一个微信来了,思路全部被打断。

遇到这类事情,有两个解决方案:

第一,

如果事情不急,那么就集中在半个小时后处理。

当下则聚焦于某件需要花心思心力的事。

第二,

在他人休息时处理要思考的事。

比如上班前、中午和下班后。

因为这时候被打扰的概率较小,更容易保持注意力。

4、利用故事去记忆。

大脑对故事的记忆力,远超于逻辑。

比如「

羊群效应

」这个名称,就比「

从众效应

」更有记忆点,因为前者更有故事感。

具体的方法有两个:

① 单一概念:

寻找相关主体,进行概念连接。比如「U盘化生存」和「自我降噪」。

② 相关概念:

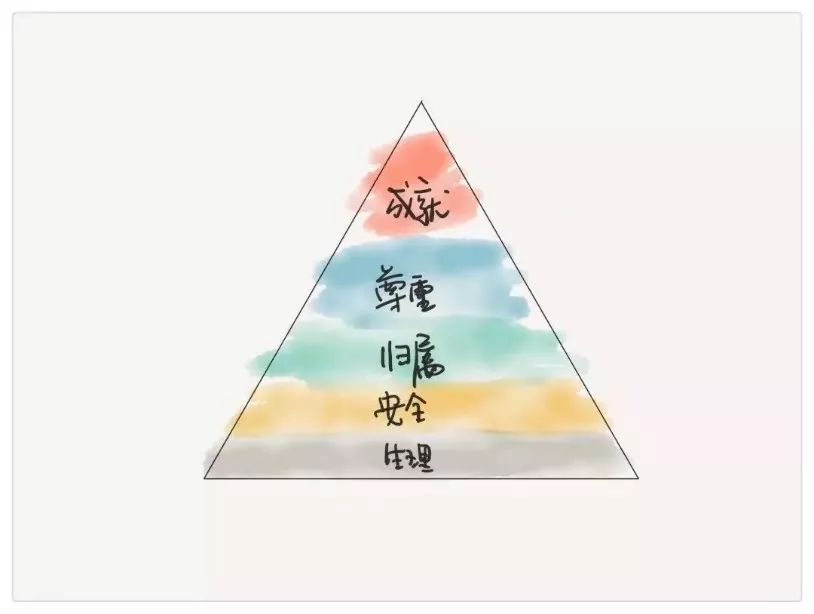

串联成故事,进行整体演绎。比如在记「马斯洛需求层次理论」时,我们可以这样操作:

· 生理:

今天早上,起晚了,就没吃早饭。

· 安全:

打了个车,然后想起了滴滴事件,于是多看了司机一眼,还好,他挺和善的。

· 归属:

到公司楼下的时候,遇到了乐乐,她说最近跟同事闹得很僵,部门 关系不好,想要辞职。我赶紧安慰,说现在行情不好,尽量不要乱动。

· 尊重:

到工位时,突然看到桌上有个小礼物,上面还有张贺卡,说谢谢周老师!原来是因为今年做了一个内部培训,人力好有心!

· 成就:

9点钟开部门会,领导说之前的策划很好,获得了甲方认可!好开心!

5、知识不是力量,共享知识才是力量。

通过共享,可以带来两层核心价值:

第一,

让知识更完整。只有将知识分享给大家,大家才会提出意见,实现不断迭代和完善。

第二,

产生链接。只有当他人知道你了解什么,才会主动来跟你形成互动。

这两点也是写公众号带来最深的体会。

6. 进行组织安排时,要绕开的是实际制约而不是假性制约。

我们经常会把一些阻碍看作制约,但真的如此吗?

比如自己能力不行,做 PPT 很丑。那这是不是制约?

表面上看是,但实际上我们可以直接去网站上花十几元买个模版,把内容套上去,即刻解决。

或者直接去淘宝上,找人帮忙做,更简单快捷。

有时候我们总是想要自己解决所有事情,但是,你不得不面对一个真实情况:

你的能力是有限的。

这时候,就必须要用自己的资源去置换他人的资源。

比如这里提到的用钱来买时间。

7. 大块内容要化整为零。

这是绩效考核的基础。

我们经常会许下很多诺言。比如今年要开个公众号写文章。

但是这个问题实在太大,当具体操作时,很容易面临「无从下手」的困境。

这时候,就需要对内容「化整为零」。比如:

①申请开通公众号。

②给公众号进行定位,明确目标受众。

③写好三篇启动文章。

④跟前辈请教运营经验。

这样便可以量化和考核。

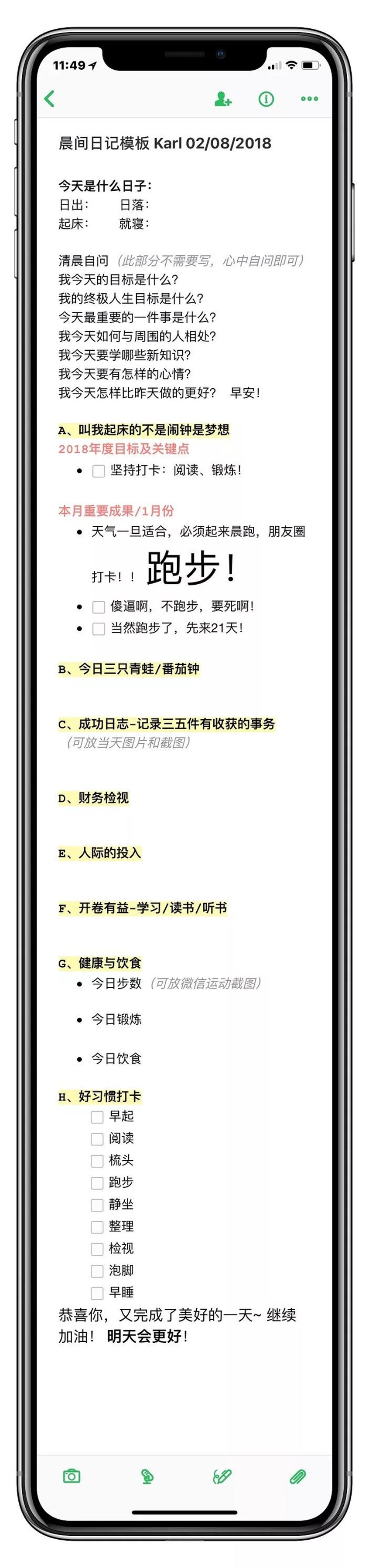

8. 每周拿出些时间回顾关键信息。

只有思考过的经历,才能成为经验。

所以,无论多忙,每周最好拿出一个小时时间,回顾一遍自己做了哪些东西,哪些可以提炼为操作流程,哪些可以作为以后参考的方法论。

如果做得比较极致,还可以按天来操作,例如:

9

. 把类似的任务放在一起。

人的注意力是有限的,那就需要对其进行管理。

比如有的时候状态非常不好,那就集中时间做一些简单的事,比如贴发票,打印材料。

而状态好的时候,便可以集中处理较难的事,比如写稿,比如策划活动。