最近,好多毒饭对表妹点名表扬——

说表妹美了、瘦了、品位高了,总之就是越来越好了。

连一向毒舌的表哥也忍不住夸:

“最近吃错药了?怎么跟换了个人似的!”

表妹只是看了这部片好吗?

感谢你,改变我不走心人生的——

《主厨的餐桌》第三季

Chef's Table

这套网飞投拍的美食纪录片,从2015年问世,就一派大师气象。

一年一季

(六集)

,连番外都轻松上九分。

导演

大卫·贾柏

,说出来你们也熟。

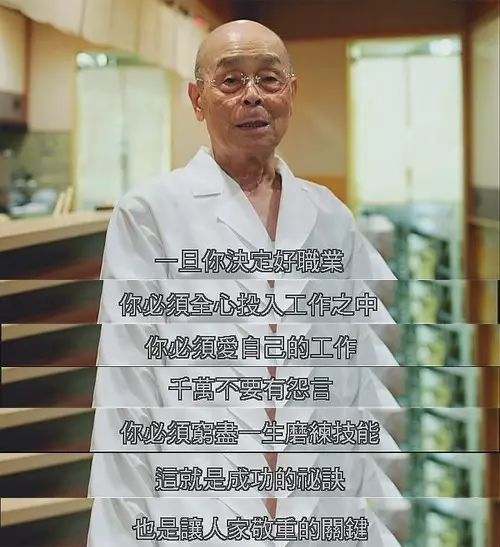

2011年出自他手的纪录片《寿司之王》,拍食物、更拍食物背后那股难得的——

匠气。

如今《主厨的餐桌》,同样把镜头对准美食。

譬如韩国山间寺庙,一碗斋茶。

洛杉矶市区,一饼难求的披萨。

利马

(秘鲁首都)

中央餐厅,那是菜品,更是艺术品。

但恰如导演在《寿司之神》里袒露的野心,《主厨》也不

甘心只拍美食。

它想做的,是

问

主厨一个,

“

为什么

”

。

导演这样说:

我拍人物的生活和工作,想拍到一个为什么。

为什么他们对烹饪那么有激情、那么痴迷?

简单说,与其说纪录片拍的是“主厨的餐桌”,倒不如说是——

主厨的餐桌,是怎么来的

。

答案很简单,居然是主厨们挂在嘴边的一个字:

“

不。

”

面包大师 南希·西弗顿

面点,现在满大街都是,谁都会做。

在主厨南希这里,不一样。

初出茅庐的她,在一档电视美食节目上,用一块鲜奶水果蛋糕,把当时美国的著名厨师吃哭了。

这甜点真是好吃到哭,真的!

捂嘴那位就是六十年代在全美烹饪界呼风唤雨的名厨茱莉亚·查尔德

后来,南希牌面包需要“摇号”才能买到。

成了传说中“买到即赚到”的明星面包。

但在南希这里,要别人对你的面包说“要”,你得先对自己说“不”。

这位“加州美食缔造者”,已经记不清对自己说了多少个“不”了。

南希刚入行时,

所有餐点中用到的面包都是和好的面团,只需要加点水,再烤一烤。这种做法好方便,唯一的问题是——

“那不是我的风格。”

南希可能是加州第一个成功自制面团的人。

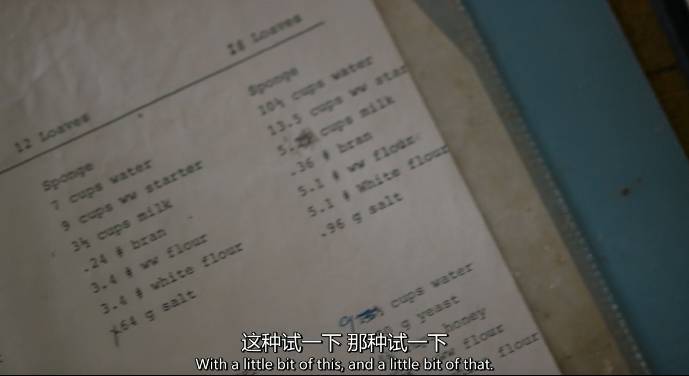

起初“完全摸不着头脑”的她,试着自己做酵母、试验自己的面包食谱,从零开始。

那段时间,她常常深更半夜,突然想到一个点子,就起床去烤面包,一烤就一整夜。

(听起来怎么像个鬼故事……)

“我一直不停地尝试,直到我说……这面包我喜欢。”

天知道啊,要南希说“喜欢”有多难——

绝大多数时候,她的口头禅都是

“不喜欢”。

单是挑一款枫糖,她都要买完市场上所有合适的样品,一一品尝。

画风你们感受下:

这个…我不喜欢

呃

…

不行

但都

…

都还做得不够好

这可不是针对采购员——

为难身边的美食搭档,这是南希的常态。

而她最爱为难的,是她自己。

每一次不完美,都要深入剖析。

烘焙面包时,我会盯着表层的细屑、看那些发酵产生的气泡、

观察弹性……我总能找到一些瑕疵!

我试过用30°、45°、80°以及90°的水来和面,刚开始觉得要掺四大勺,后来觉得效果不好就掺三勺,然后又是两勺半……不断调整……

在细节上死磕,意味着投入巨大的时间、精力。

南希的女儿说,

我妈和面团打交道的时间够你读完一个硕士学位

。

南希的朋友吐槽,这是一种病,OCD(强迫症)。

但巨大的投入之后,是巨大的成功。

由于南希面点供不应求,有一段时间,她直接开了个面点工厂。

在钱数到手软的日子里,她可以消停了吧?

不,她又说了“不”!

我渐渐意识到,

从中获得快乐和满足的,不是一天结束后的数钱

,而

是

我亲自和面、塑形、烘焙每一个面包。

于是大工厂,被卖掉了。

如今她做着自己向往的事——

在一个小吧台后面工作,所有东西,都由我亲自动手

“他们来餐厅看到我,都说你已经62了,什么时候退休啊?”

“哈,永不可能。”

(that would be never)

对南希来说,面团是执念。

这种执念我们可能找不到来源,却看得见它产生的过程——

不断说“不”的过程。

从21岁入行到今天,南希没有一天不是在一个小面团上全力以赴,

在每个小细节上不断微调。

把那些“不想要”一一排除,专注于“想要”,才成就了南希的餐桌。

从一开始就知道自己要什么,那是励志故事。

在不断试错中,了解到自己不想要什么,才是我们每个人真正在走的旅途。

主厨的餐桌究竟从何来?如果一定要用两个字概括——

痴迷。

同样的执念,我们在拉面大师的餐桌上也能看到。

拉面大师 伊凡·尤尔金

主厨伊凡,应该是整个东京拉面届最叫人闹心的存在了。

一位号称全日本吃拉面最多的美食家说:

一碗歪果仁做出来的拉面,究竟能有多好?

没人想得到,东京最棒的拉面馆之一,竟然是一个来自纽约、出口成脏的白种犹太人开的。

伊凡当然也不一般。事实上他出身纽约精英家族,从小就被家人看作是……

扶不起的烂泥。

我成长于长岛的一个犹太富人家庭,明显是那种烂泥扶不上墙的。在学习上基本无望,没人对我有任何期望

浑浑噩噩、追鸡逗狗、不理课业,如果说他还对一样东西有追求,就是——

吃。

有一天,他尝到拉面的滋味,“去他妈的,我要吃拉面”。

在伊凡看来,拉面就像他自己——

又咸又油……高热量,乱七八糟

它是非常随心所欲的,是日本饮食中的独行侠

他去东京,想靠一碗拉面在这里立足。有人跟他讲,你应该去六里木

(日本的外国人聚居区)

开店,骗骗那里的歪果仁。

“但我不想要外国客人。”

伊凡想征服的,就是土生土长吃拉面长大的日本人。为此,他用了前半生没使过的洪荒之力。

我没有可以师从的人,只能去吃,然后尝试着自己做

和南希做面团从零开始一样,

伊凡的拉面配方,是一片空白。

但好处是,他可以自由发挥——

大部分的拉面馆都不会自己制面,一般拉面只用一种面粉,但伊凡自己制面。

他为了试错,用掉十几袋面粉,然后,他就开始成长了:

他知道,怎么样混合几种面粉,让面条更有嚼劲。

他还发现,加入某种烘焙好的面粉,面里也会带出烘焙的味道。

除此,伊凡在拉面的鲜味上也动了脑筋。

酱油味精盐?太套路。他尝试不同的浇汁,钻研如何提鲜。

一次偶然的机会,他发现了烤西红柿。用他自己的话说——

那基本就是个鲜味炸弹

日本美食点评家说:

伊凡的烤西红柿,是整个日本都没人有过的想法

它是惊人的,是革命性的

如今,伊凡的拉面店不仅在日本人居住区站住脚跟。

还被评为

当年的新生拉面第一名

。

成功,当然是衡量一个人事业最直观的标准。

却不是最准确的标准。

一碗伊凡咸拉面,在日本美食杂志排名第一,意味着什么呢?

意味着一味歪果仁配方从无到有,从抓瞎到逐步精进,花了将近20年。

意味着一坨精英家庭的“烂泥”,慢慢站起来的全过程。

“成为一个厨子,是我成长的第一步。纪律,成了我生命中重要的元素。我以前从未吃过苦,现在必须学会吃苦。”

在这季纪录片采访的六位主厨中,只有伊凡讲过这句话——

我不认为自己是什么主厨,我就是个厨子。

他也不认为自己成就了咸拉面,而是……拉面成就了他。

主厨的餐桌从何而来?在伊凡这里,四个字:

学会吃苦。

斋菜女僧

静观师太

静观师太,在韩国深山一座寺庙里修行。

人清修,菜也自带仙气。水嫩的黄瓜片包住一小丛金针菇、刚好炸到金黄的小米粑、切开还热气腾腾的竹叶饭……

在这样的菜品面前,表妹还没来得及食指大动,就已经热泪盈眶。

吃静观师太的饭怎样会更香?只要你知道饭菜背后的故事:

“播种之后,就放手不管了。剩下的就交给空气、水和阳光。”

师太的菜园从不精心料理,而是“杂乱无章”,分不清菜园和森林的界限。

有虫子,不管。

大自然的一部分,放任它们吧。

虫子歇在脚上也

淡定

得很

菜叶有虫蛀,不管。

还是大自然的一部分。

所以在师太的食材里,香蕉有冻伤也照吃不误。

这种对缺陷的包容,恰如对生活本身的包容——

剃头时割伤头皮,血流出来就默默擦去。

静观师太说,斋饭也是一场修行。

现世的食物旨在提供动能,而斋饭创造平和的心境。

修的是什么?就是一份平和之心。

所以斋饭中,五种食材是不用的。

大蒜、洋葱、大葱、香葱和韭菜,

气味浓烈,这种过剩的能量会妨碍一个僧人。

取而代之,是姜黄、紫苏叶等更平和

的作料。

除此,饭菜做好,取菜也讲究。

本来分量就少,每次夹到自己碗里,只有那么一小筷子,配一小碗饭。

在师太这里,不要吃饱,而是吃一种精神的满足。

不多不少、适量最好。吃到最后一口,再感恩大自然的补给。

讲完三大主厨,不知道……你饿了没有。

食物虽平常,也是一面镜子。

照无心者,就照出个吃;

照有心者,则照见了每一个精研它的灵魂。

王朔曾说过:“

聪明人有一个特点,善于把无价值的事做得有声有色。

”

瞧,这就是一档有灵魂的美食节目带来的思考。

本文图片来自网络

想看的,

美剧吧

有下载

编辑助理:请叫我的全名达闻西