早在指纹识别应用中就有针对于活体手指的检测技术,即使机器只对真人活体指纹产生识别反应,对其他一切物质不作识别,用于指纹识别产品如考勤机、门禁系统等。

活体指纹识别的原理比较简单:如识别皮肤的温度、人体皮肤的电容值等。

本文主要是针对人脸识别应用中出现的

人脸活体检测

做简要调研及论述。有关人脸检测相关内容可以参考我的另一篇文章——

人脸检测与深度学习

传送门~

知乎专栏

引言——人脸识别技术迈向更高层次的一大障碍:活体检测

随着线上支付的不断普及,相关的人脸识别等技术正在中国不断进步。近日,麻省理工科技评论评出全球十大突破技术,其中由“刷脸支付——

Paying with Your Face

”榜上有名。

技术突破:人脸识别技术如今已经可以十分精确,在网络交易等相关领域已被广泛使用。

重大意义:该技术提供了一种安全并且十分方便的支付方式,但是或许仍存在

隐私泄露问题

目前基于深度学习等技术的人脸识别技术已经可以说达到炉火纯青的地步了,一定程度上解决了光照、大尺度姿态、甚至小部分遮挡等以前解决不了的我认为还有一个问题就是

存在被伪造合法用户人脸的攻击的风险。

————以下正文————————

和指纹、虹膜等生物特征相比,人脸特征是最容易获取的。人脸识别系统逐渐开始商用,并向着自动化、无人监督化的趋势发展,然而目前人脸识别技术能识别人脸图像的身份但无法准确辨别所输入人脸的真伪。那么如何自动地、高效地辨别图像真伪抵抗欺骗攻击以确保系统安全已成为人脸识别技术中一个迫切需要解决的问题。

通常意义上的活体检测是当生物特征信息从合法用户那里取得时,判断该生物信息是否从具有生物活体的合法用户身上取的。活体检测的方法主要是通过识别活体上的生理信息来进行,它把生理信息作为生命特征来区分用照片、硅胶、塑料等非生命物质伪造的生物特征。

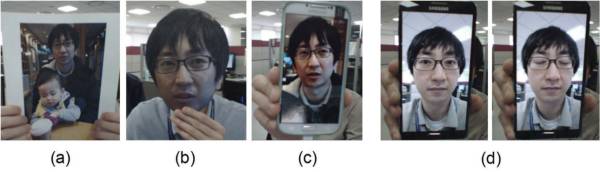

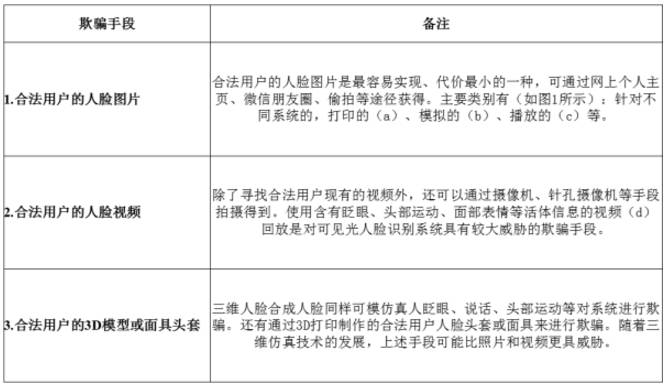

人脸识别技术面临着三种欺诈手段:

下面通过学术论文、专利发明和企业研发等三方面进行调查:

(一)

学术论文方面

人脸活体检测的学术研究机构主要有中科院自动化所李子青团队、瑞士IDAIP研究室高级研究员Sebastien Marcel主导的Biometrics group、英国南安普顿大学机器视觉系教授Mark S. Nixon所属的视觉学习与控制研究组和国际生物特征识别著名专家Anil K. Jain所在的密歇根州立大学生物特征识别研究组。近些年上述机构所著的关于活体检测的高质量文章陆续发表在IEEE TIFS/TIP等一些顶级期刊,同时Springer于2014年出版了由Sebastien Marcel等编著的《Handbook of Biometric Anti-Spoofing》,书中深入介绍了指纹、人脸、声音、虹膜、步态等生物特征识别反欺骗的方法,还对涉及的性能评估指标、国际标准、法律层面、道德问题等作了阐述,为生物特征识别反欺骗技术的进一步发展作出重要贡献。

1. 综述文献[1]将活体检测技术分为运动信息分析、纹理信息分析、活体部位分析三种,文中讨论了基于真伪图像存在的非刚性运动、噪声差异、人脸背景依赖等特性形成的分类器性能。

2. 文献[2]介绍了一个公开的人脸活体检测验证数据库(PHOTO-ATTACK),在数据库(PRINT-ATTACK)的基础上进行了扩展,添加移动手机拍摄照片和高分辨率屏幕照片。同时文中提出了一种基于光流法的前后景相关性分析来辨别影像真伪,取得较好的性能。

3. 文献[3]针对多生物识别欺骗稳健性的提高,提出一种异常检测新技术,首先通过中值滤波器来提高传统集成方法中求和准则的容差,再通过一种基于bagging策略的检测算法提高检测拒绝度,该算法融合了2D-Gabor特征、灰度共生矩阵(GLCM)多种特征、傅里叶变换的频域信息,特征提取后得到3种特征向量,使用主成分分析(PCA)降维选取形成混合特征,输入bagging分类器并获得检测结果,实验表明算法具有较高准确性。

4. 文献[4]提出一种基于颜色纹理分析的活体检测算法,通过LBP描述子提取联合颜色(RGB、HSV和YCbCr)纹理信息来表征图像,将信息输入SVM分类器进行真伪辨别。

5. 14年TIP的文献[5]提出一种基于图像质量评价的方法来增强生物特征识别的安全性,使用25种图像质量分析指标(列出较关键的几个有:像素差异性分析、相关性分析、边缘特征分析、光谱差异性、结构相似性、失真程度分析、自然影像估计),该方法只需要一张图片就可以区别真伪,适用于多种生物特征识别场合,速度快,实时性强,且不需要附近设备及交互信息。

6. 14年12月发表在TIFS的文献[6]提出一种反欺骗能力评估框架—Expected Performance and Spoofability (EPS)Framework,针对现有反欺骗系统作性能评估,创新性地指出在一定条件下验证系统将失去二值特性转变为三类:活体合法用户、无用攻击者(zero-effort)和欺骗攻击者,EPS框架主要通过测量系统期望达到的FAR(错误接受无用率)和SFAR(错误接受欺骗率)及两者之间的范围,同时考虑系统被欺骗的成本和系统存在的弱点,并量化为单一的值用来评价系统优劣。

7. 15年5月发表在TIFS的文章[7]针对视频回放攻击提出一种基于visual rhythm analysis的活体检测方法,文中指出:由于静态背景易获得,基于背景的方法显得容易被破解;利用照片的旋转和扭曲也可以轻易模拟并欺骗基于光流法的活体检测系统;当攻击视频包含头部、嘴唇、眼睛等动作可以容易通过基于运动交互的系统;文中对傅里叶变换后的视频计算水平和垂直的视觉节奏,采用三种特征(LBP、灰度共生矩阵GCLM、HOG)来对visual rhythm表征与降维,利用SVM分类器和PLS(偏最小二乘)来辨别视频真伪。

8. 15年4月TIFS的文章[8]提出一种基于局部纹理特征描述子的活体检测方法,文中将现有的活体检测方法分为三类:动态特征分析(眨眼)、全局特征分析(图像质量)和局部特征分析(LBP、LBQ、Dense SIFT)。提出的方法对一系列特征向量进行独立量化或联合量化并编码得到对应的图像标量描述子,文中实验部分给出不同局部特征对应的性能。

9. 15年8月TIP的文章[9]在面向手机端的人脸识别活体检测的需求,根据伪造照片相对于活体照片有光照反射特性呈现出更加均衡扩散缓慢的特点,提出一种基于图像扩散(反射)速度模型(Diffusion Speed Model)的活体检测方法,通过引入全变差流(TV)来获得扩散速度,在得到的扩散速度图基础上利用LSP编码(类似LBP)获取的局部速度特征向量作为线性SVM分类器的输入,经分类区分输入影像的真伪。

10. 15年12月TIP文献[10]提出一种基于码本(codebook)算法的新型人脸活体检测方法,根据重采样导致伪造影像出现的条带效应和摩尔纹等噪声现象,文中通过三个步骤来完成分类,第一步:计算视频噪声残差,通过将原始视频和经高斯滤波以后的视频作残差得到噪声视频,再对其作二维傅里叶变换得到频域信息,可以看到伪造视频的幅度谱和相位谱中呈现出明显的摩尔纹及模糊等区别,计算得到相关时频描述子。第二步通过码本算法迭代选取最能表示的descriptor,经过编码将这些描述子转化成新的矩阵表示(矩阵不能直接拿来分类),故用池化(pooling)方法(列求和或取最大值)得到输入向量。第三步利用SVM分类器或PLS(偏最小二乘)对输入向量分类判断其真伪。

11. 15年4月TIFS的文献[11]提出一种基于图像失真分析(IDA)的人脸活体检测方法,同时给出了一个由多种设备采集的人脸活体检测数据库(MSU-MFSD)。IDA特征向量分别由镜面反射(打印纸张或者LCD屏幕3维)、模糊程度(重采集—散焦2维)、图像色度和对比度退化(对比度失真15维)、颜色多样性(打印机或LCD颜色分辨率有限等101维)四种典型特征组成(121维向量),通过输入基于SVM的集成分类器(ensemble classfier),训练分类出二值真伪结果(voting scheme——用于判断视频攻击的情况,超过50%帧数为真即认定为活体)。

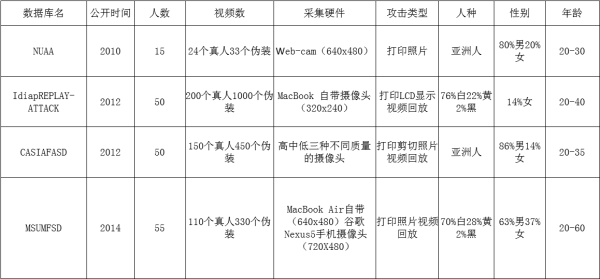

12. 几种公开的人脸活体检测数据库:

原文链接:

https://zhuanlan.zhihu.com/p/25401788