1840

年至

1870

年间,英国政府对铁路的投资使铁路里程从

1500

英里增加到

1.3

万英里以上(

1

英里约等于

16

千米),另一种类似但无形的信息基础设施随之兴起,这就是铁路清算所,其模式非常接近银行家清算所。创建于

1842

年的铁路清算所很快成为全世界最大的数据处理机构之一。截至

1870

年,铁路清算所的员工数量已超过

1300

人,每年处理的交易接近

500

万笔。

在维多利亚时代,电报是信息基础设施的一个重要组成部分,它从

19

世纪

60

年代开始与传统邮政系统相互竞争。电报的价格不菲,发送一条

20

个字的电文需要花费

1

先令,而一封信的邮资仅有

1

便士(

1

先令等于

12

便士)。电报在须臾之间就能穿越整个国家,并在短短一小时之内由投递员递送到目的地。

电报最初是为解决早期铁路系统通信问题的一种方案。公众普遍担心,两列对开的客车会相撞,最早在车站的信号杆上悬挂表示列车进出的信号球,车站值班员配有望远镜,能够一目了然,但是夜间和天气不好时信号交互就存在障碍。

维也纳科技馆陈列的火车站模型,调度使用电杆和信号球。

为解决问题,工程师独出心裁地沿铁轨架设明线系统,两端的值班员可以藉此线路通信。只有在两名操作员都认为安全的情况下,列车才能驶入单轨区段。当然,人们很快就发掘出这种新型电气信号系统的商业价值。报纸与商业机构愿意为新闻和市场信息付费,以期在竟争对手之前抢得先机。几乎一夜之间,电线杆在铁路沿线拔地而起,其中一些系统属于新组建的电报公司。尽管电文通过电路传送,然需大量人员来操作收发电文的设备,其中相当一部分人是女性。这是英国第一次成规模地使用女性劳动者,因为人们认为女性

(

尤其是熟悉缝纫机的女裁缝

)

比男性更灵活,因而更适合操作精密的电报机。

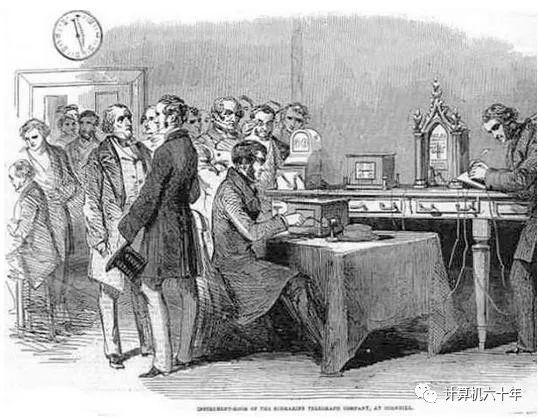

电报传递着重大事件的消息

到

19

世纪

60

年代中期,英国的电报线路总长已超过

75

万英里,由

6

家主要公司负责运营。然而,所有系统均独立运作,一个系统发送的报文难以利用另一个系统接力传输。英国政府在

1870

年介入,将各行其是的系统整合为全国性的电报网。这项工作完成后,电报使用量大幅增长。人们架设了越来越多的电报线路,并更新了老旧线路。英国所有主要城镇都建有电报局,伦敦和其他地区还开办了电报学校,培训年轻人使用莫尔斯电码。发送一封十几个字的电报,费用降至

6

便士(半先令)。

电报传输带来了一些有趣的技术性问题,首要问题是在电报线路不直接相连的两地之间发送电报。不妨设想一下,苏格兰爱丁堡的雪茄制造商如何与英格兰布里斯托尔的烟草进口商进行磋商。两座城市相距大约

350

英里,之间没有架设直接连通的电报线路。电报必须通过中间城市的电报局传输,如同在接力赛中传递接力棒:从爱丁堡到纽卡斯尔,从纽卡斯尔到约克,从约克到曼彻斯特,从曼彻斯特到伯明翰,最后从伯明翰到达布里斯托尔。在所有中间电报局中,一名报务员通过莫尔斯音响电报机接收电文并记录,再由另一名报务员重新发送给参与传输的下一个电报局(以后才使用了凿孔纸带存储报文字符)。这是一套劳动密集型系统,但具有很强的适应能力。假如约克与曼彻斯特之间的电报线路因暴风雨而损毁

(

或只是非常繁忙

)

,那么操作员可能会经由谢菲尔德发送电文,谢菲尔德电报局通过其南向线路将电文发送出去。因此,报务员需要对整个国家的地理知识了然于胸。

在英国政府接管电报系统后,首都伦敦作为全国的政治和商业中心,从这里架设直达所有主要城市的电报线路是顺理成章之事。

1874

年成立的中央电报局扮演了中心枢纽的角色,它与“联合王国的所有重要城镇”直接相连。

中央电报局位于伦敦圣马丁勒格朗地区一栋专门建造的建筑,一侧面向英国议会,另一侧面向舰队街的金融区与报社。中央电报局是科学现代性的缩影,图片经常出现在图书和杂志中。从开始运营的那天起,绝大多数全国性的电报业务就经由中央电报局传输——现在,只需经过一次中转,爱丁堡的雪茄制造商就能与布里斯托尔的烟草进口商相互沟通。这不仅提高了通信速度,也降低了成本,还使转录电文时出现错误的概率大为减小。

伦敦中央电报局

1874

年,《伦敦新闻画报》制作了一整版描绘中央电报局大厅的版画,将凝固在时间中的信息工厂展现在读者面前:一排排青年男女忙于操作电报机;监督员在机房内的大型分拣台组织工作;而信差穿梭于电报设备之间,他们收取转录好的电文纸带再分发以便后续传送。文章作者还谈到了他所生活的那时代:

这是一个井然有序的行业,而且显然令人感到愉悦。因为大部分人都是年轻女性,她们看起来轻松快乐,也很漂亮,无疑很适应这里的环境。每个人面前的桌子上都有一台电报机。她们不是在操作电键,就是在阅读电文,或是等待远端局发来的信号,提醒她们准备接收电文。信差带着电报纸带穿梭在大厅中,收到的这些电文必须从另一台电报机转发,但先要送到大厅中央最近的校验工作台与分拣工作台以记录在案。

这位记者显然对统计数字情有独钟,他注意到一共有

1200

名报务员

(

其中包括

740

名女性

)

和

270

名信差。地方电报局每天发送的电文达到

1.7

万到

1.8

万份,而在伦敦市内传输的电文数量几乎与此持平。这一切仅仅是开始,到

20

世纪初,中央电报局已雇用了至少

4500

名职员,每天收发的电报数量在

12

万到

16.5

万封之间,它是当时全世界最大的电报局。

在有了计算机,还没有互联网的一段时间里,计算机承担了自动转报系统的工作。电报局里的上千位报务员和大部分职员被裁减,同时电报的转发时间大幅度缩小,局内的等候时间从将近半小时减少到

1

、

2

分钟。

电报的自动化传输与构成网络,开创了一个新的信息时代,也是使用机器智能替代人工重复劳动的一次成功尝试。中国的电信部门在上世纪八十年代也独立自主地构成了全世界规模最大的转报网,以巨大的报文流量迎接着互联网的到来。

(以上英国电报发展部分引自人民邮电出版社

2020

年

4

月《计算机简史》)

公

众

号

《

计

算

机

六

十

年

》

文

章

推

荐

:

哈

工

大

计

算

机

专

业

5

0

年

庆

典

的

价

值

哪

些

人

在

关

注

计

算

机

历

史

?

西

军

电

的

专

业

和

前

两

台

计

算

机

吴

立

人

院

长

受

命

创

建

成

都

电

讯

工

程

学

院

京

航

空

学

院

计

算

机

从

专

业

到

系

中

国

信

息

化

是

何

时

开

始

的

?

中

国

人

是

什

么

时

候

知

道

计

算

机

的

?

周

恩

来

与

新

中

国

的

恶

性

肿

瘤

防

治

调

查

(

摘

录

)

长

途

迁

徙

历

经

磨

难

的

几

个

计

算

机

专

业

中

国

重

点

高

校

计

算

机

专

业

的

起

源

计

算

机

训

练

班

堪

比

黄

埔

,

开

创

教

育

新

模

式

谁

是

最

先

填

报

计

算

机

志

愿

的

人

?

感

恩

科

大

:

计

算

数

学

的

航

空

岁

月

人

民

大

学

:

开

创

信

息

专

业

先

河

中

科

院

计

算

技

术

研

究

所

筹

委

会

隆

重

成

立

第

一

个

计

算

机

组

在

物

理

所

东

西

南

北

和

上

天

的

计

算

技

术

研

究

所

北

京

理

工

大

学

计

算

机

创

业

前

后

上

海

交

通

大

学

计

算

机

专

业

的

“

运

动

战

”

中

科

院

计

算

所

为

何

筹

备

了

三

年

?

计

算

所

:

南

楼

北

楼

今

何

在

计

算

机

为

什

么

是

一

场

技

术

革

命

?

中

国

数

据

通

信

的

起

源

记

录

历

史

,

旨

在

传

承

—

—

C

C

F

保

护

中

国

计

算

机

历

史

的

行

动

计

算

机

起

源

和

中

国

的

追

赶