本账号系网易新闻&网易号“

各有态度

”签约账号

评论区话题丨你怎么看近代军队的围攻作战?

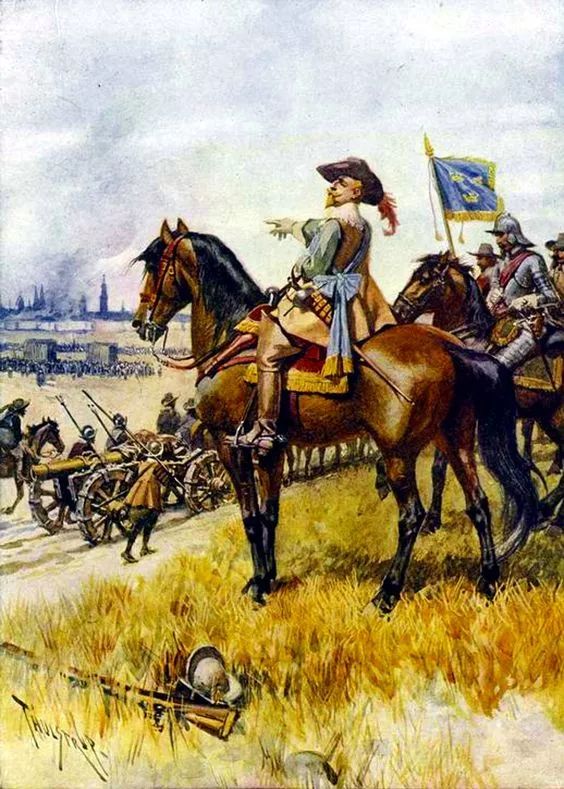

1631年,瑞典国王古斯塔夫二世在著名的布莱德菲尔德战役中击败了天主教联盟军,从而改变了三十年战争的历史进程。在这危难时刻,神圣罗马皇帝斐迪南再次请出已经被他勒令退休的华伦斯坦。以密不透风的防守闻名的华伦斯坦,最终和以作风刚强著称的古斯塔夫在德国中部重镇纽伦堡相会。

天主教阵营内的新教名将

波希米亚人将帝国官员丢出窗户

16--17世纪,随着轰轰烈烈的宗教改革运动展开,憎恶罗马教会的人们抛弃了圣彼得教堂的父亲,转而拥抱了以加尔文宗和路德宗为首的新教。

罗马教会也不甘示弱进行了激烈的反扑。但无论是西班牙人的异端裁判所,还是法国天主教派的圣巴托洛缪大屠杀,都无法彻底阻止新教势力的扩张。

在有“罗马教廷奶牛”之称的德意志地区,宗教改革与反改革的斗争,远较欧洲其他地区激烈。

1618年的布拉格,愤怒的新教徒把试图在捷克复兴天主教的3名奥地利官吏扔出市政厅窗外。这一扔便扔出了一场时间长达数十年、战火燃遍半个欧的三十年战争。

在那战火纷飞的岁月,一位来自波西米亚的年轻将星,正在冉冉升起。

他名叫华伦斯坦,在通过和一位寡妇的婚姻,获得了人生的第一桶金。战争爆发后,瓦伦斯坦像这个时代的大部分人一样,投身于战场。

帝国的新教徒将星 瓦伦斯坦

尽管来自波西米亚,自己也是一位新教徒,他还是出于利弊权衡而选择为奥地利的哈布斯堡家族效力。

早在持久战爆发前,他就以雇佣兵身份,参加过了为奥地利皇家去反对威尼斯、匈牙利、特兰瓦西尼亚和土耳其的战争。凭借出色的个人能力,瓦伦斯坦在这些并不出名的战争中,立下了赫赫战功。

大战爆发后,他不仅自己投身哈布斯堡麾下,还掏钱帮助帝国建立了一支较为可靠的雇佣军部队。

带着这支有大量老兵组成的军队,他在著名的白山战役中完败了自己的波西米亚同胞。接着,又自费募兵30000多人,在德绍桥打垮了重组后的新教雇佣军。如此出色的表现,让瓦伦斯坦备受奥地利皇室的推崇,最后更是官至拥兵10万人的帝国海陆军大元帅。

白山之战 瓦伦斯坦的帝国军完败波希米亚人的雇佣军

但就在华伦斯坦春风得意时,皇帝斐迪南皇帝却给他发下了一份退休诏书。

这主要是由于皇帝认为战争将很快结束,不需要继续维持超大规模的雇佣军部队。瓦伦斯坦自己的波西米亚出生,也终究让奥地利方面无法安心。

无可奈何之下,已经不再年轻的华伦斯坦,不得不带着对皇帝的满腔怨恨,拖着戎马半生造成的浑身病痛的躯体,返回波西米亚的庄园养老。

皇帝本人却对此是不以为然的。因为在当时,他麾下还有天主教神父出生的名将提利。后者的战绩一样不俗,且在信仰和政治正确上都完胜了瓦伦斯坦。

能力不足而喜欢猜忌的费迪南皇帝

北方雄狮的闯入

古斯塔夫的到来打破了原来的局势发展

昏聩的君主,始终是国家动乱的根源。

愚蠢的斐迪南撵走了华伦斯坦后,便开始大规模裁军,殊不知更大的灾难在后头等着他。瑞典国王古斯塔夫的军队,就在这个时期,在波罗的海沿岸登陆了。

哈布斯堡家族和天主教联盟的接连获胜,引起了邻国和德意志新教诸侯们的极大担忧。由于害怕哈布斯堡家族趁机一统中欧,西欧地区的各个势力,都抛弃了彼此间的信仰冲突与利益纷争,联合对抗神圣罗马帝国。

瑞典的参战得到了几乎整个新教阵营的支持

以新教立国的荷兰金融家们,

正在与西班牙人打八十年战争的最后阶段,却还不忘向瑞典人提供贷款。

以天主教为国王,却看重欧陆均势的英格兰,

派出了曾经为荷兰人服役的雇佣军部队。以此来补充人员匮乏的瑞典军队。

他们的背后,还有已经达成宗教和解的法国。

红衣主教黎塞留执掌下的法兰西,时刻不忘以金钱和联盟为橄榄枝,滋养任何可以用来打击神圣罗马帝国的势力。

得到列国支持的古斯塔夫,也是不遑多让。

他带着在挪威和波兰积累的丰富经验,指挥崭新的瑞典军队,占领了波罗的海沿岸的大片领地。就和他那个时代的所有瑞典国王一样,古斯塔夫希望把波罗的海变成自己领地包围下的一个内海。

一直在幕后默默支持瑞典的红衣主教黎塞留

他德意志北部登陆后,就获得了当地新教诸侯们的热烈欢迎。

随后在布莱德菲尔德会战,一举打败了奥地利人的军神提利。加上此前在挪威和波兰的优异表现,年轻的瑞典国王确立了“北欧雄狮”和“新教救星”的威名。

然而,突如其来的胜利和骤然上升的威望,都让年轻的古斯塔夫有些忘乎所以。

眼看哈布斯堡家族的时日不长,对皇帝怀恨在心的华伦斯坦致信古斯塔夫,希望能够与他共事,一同推翻维也纳的皇权。这本应是一桩双赢的大喜事,古斯塔夫却一口回绝。因为年轻的北方雄狮,不愿意也不屑于和一个新教叛徒一起,分享他的荣誉和战利品。

巨大的成功让古斯塔夫变得心高气傲

雇佣军大师

1632年,瓦伦斯坦在发现自己无法改换门庭后,毅然重返天主教阵营一边。

经过斐迪南皇帝的再三哀求,他终于“勉为其难”地答应出山。不过,摆在哈布斯堡家族面前的形势仍旧非常不乐观。过去华伦斯坦组建的10万王军,要么已经被斐迪南裁退了,要么在战场上被敌人上歼灭了。

华伦斯坦揽过了哈布斯堡留下的烂摊子,承诺在三个月内为王室募集一支40000多人的军队。这是一个看似根本不可能完成的任务。

在当时的欧洲,近代民族国家还未成型,君主或大贵族的常备军部队都数量不多。一旦遇到大规模战事,大家都需要通过各级军事承包商帮忙,尽可能多的募集雇佣兵。

无论是荷兰和英格兰这样人口不多的国家,还是法国这类地区大国,都免不了使用佣兵部队。哪怕是古斯塔夫的瑞典军队,都有不少来自英格兰、苏格兰、德意志和芬兰的佣兵。前提是雇主能有足够的财政储备,支持一支瞬间出现的大军。

古斯塔夫军队里的苏格兰人和爱尔兰人

自己就是军事承包商出生的瓦伦斯坦,很快就用自己的名声与人格魅力,解决了帝国新军的兵源问题。

数个世纪以来,日趋成熟和专业化的雇佣兵力量,在德意志地区是随处可见的。征兵的消息一传开,各国佣兵便从四面八方蜂拥而至。他们不仅看中有限的军饷,还期望在瓦伦斯坦手下获得足够的胜利荣耀与额外的战利品。瓦伦斯坦本人的唯才是举作风,也让不少德意志地区的大小军官,都愿意为他本人效力。

为了支付组建新军的巨额费用,整个神圣罗马帝国的税务部门,都被要求高速运转起来。

地方贵族们的爵位和头衔,不再是逃避纳税的理由。不管是王公大臣还是走卒贩夫,都要为了皇帝贡献一份力量。皇帝的西班牙和匈牙利盟友,也为皇帝的提供了一笔不菲的支援款项。

最后,为了兑现诺言,华伦斯坦甚至从自己的金库里,预支了20万塔勒的军费。

到了瓦伦斯坦向皇帝承诺的最后期限,一支由德意志佣兵、意大利军事工程师、匈牙利和克罗地亚轻骑兵,以及波兰哥萨克人组成的大军,集中到了哈布斯堡家族与天主教阵营的旗帜下。

这支军队在名义上是皇帝的雇佣军,在实际上却是瓦伦斯坦的私家军力量。来自不同地区的士兵,都按照自己的来源和出生,组成大小不等的分队。他们的指挥官向最高统帅负责,他们自己则基本只向连队长官负责。

瓦伦斯坦命人绘制的自画像 他像战神马尔斯一样驾驶战车

进军纽伦堡

纽伦堡市的纹章

完成部队集结后,华伦斯坦却不着急去找古斯塔夫决战。

他先是领着大军,慢吞吞从摩拉维亚开到敌对的萨克森选公爵领地,出动克罗地亚的轻骑兵去劫掠一番。补充给养之余,企图逼迫这位新教诸侯倒向自己一边。

在萨克森人解决不从后,瓦伦斯坦也没有展开不必要的作战。全军转而同支持天主教的巴伐利亚公爵会师,后者为他又带来了20000人的援军。至此,

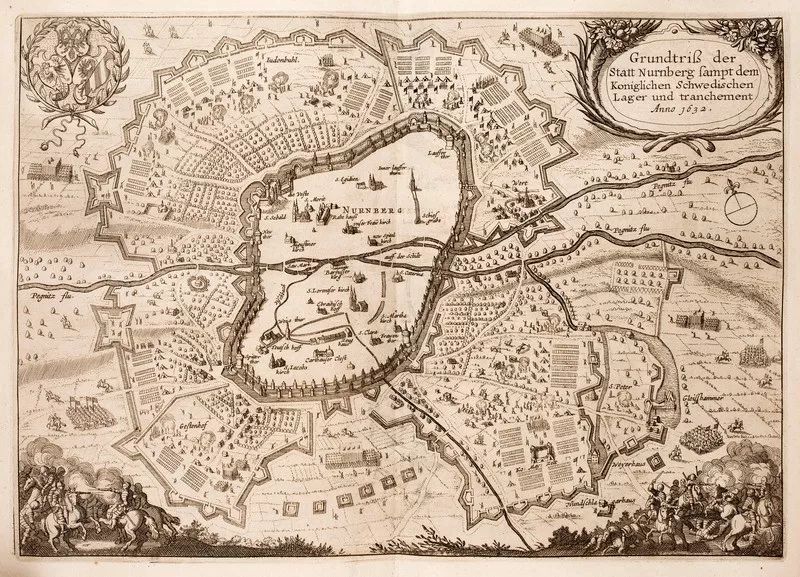

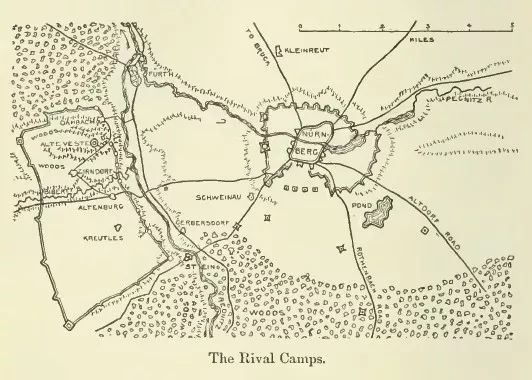

坐拥60000大军与100门大炮的天主教大军,向德意志中部的纽伦堡进发。那里不光是新教势力在德意志心脏地区的一枚钉子,同样是支撑古斯塔夫威胁南方的战略补给基地。

在华伦斯坦募兵的期间,古斯塔夫和他的盟友们却忙于蹂躏天主教控制下的巴伐利亚和波西米亚。他既不相信华伦斯坦能够在3个月内集结足够的军队,也不相信德意志的天主教诸侯能够与之好好合作。甚至可能还希望后者来主动挑战自己,好让他再次重温正面大决战的辉煌。

结果,瑞典人错过了阻止瓦伦斯坦与巴伐利亚公爵会合的大好时机。在当时的战争条件下,一次成功的战略机动,就可能让对手全盘失败。

当古斯塔夫发现华伦斯坦的目标是纽伦堡时,虚荣心爆棚的国王毫不犹豫选择了快速支援。

于是,他仅仅带着10000多人的部队,就跑去纽伦堡向与对手决一雌雄。期望通过这种迅速的支援,迫使天主教军不能从容的展开围城攻势。幸好,他的盟友萨克森选帝侯以及其他新教诸侯们,给了他一支有50000人和60门火炮的强大援军。这样一来,古斯塔夫的军队总数业已接近70000,火炮数量接近400门。但沿途的集结重组,也拖累了他原本所期望达到的急行军效果。

急速增援纽伦堡的瑞典军队

至于瓦伦斯坦一边的状态,则更加耐人寻味了。

整支天主教军队的前进速度,都慢的不可思议。求战心切的军官们不断地怂恿他出击,他却一概没有接受。

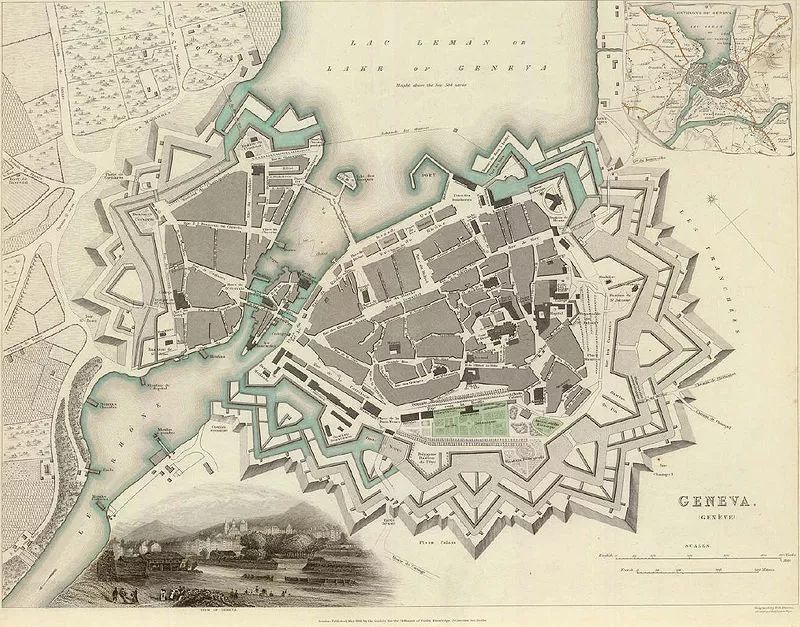

在17世纪的欧洲战场上,所有指挥官都只会抱怨自己的队伍前进太慢。不断升级的军事工程技术,让城市的要塞和敌军构筑的工事都难以被迅速攻克。大量的围攻战与机动解围,成为了当时的战争主流。

像布莱德菲尔德那样的野外决战,简直是可遇而不可求的奇迹。很多军队都在漫长的围攻中,磨了自己的锐气,耗尽了战区内的补给品。瓦伦斯坦的故意慢行,很难被同时代的将领们所理解。

近代化的棱堡防御体系 让对手很难迅速攻克

结果,在帝国军抵达他们的目标之前,古斯塔夫的援军已经赶到了纽伦堡。

当地人在得知瓦伦斯坦来袭后,已经组织起了30000人的民兵部队守城。在新教阵营的援军赶到后,整个城市的防御力量,

几乎达到了10万大军规模。

由于城市本身根本无法容纳那么多突如其来的军队,民兵以为的大部分人,都在紧挨着城墙与护城河扎营。

鉴于纽伦堡的城墙还是中世纪后期留下的陈旧产物,60000新教联军开始在营地周围,构筑新式防御工事。他们挖掘壕沟,用多出来的泥土构成近代化的大棱堡,并精心布置了炮兵阵地。

得到消息的瓦伦斯坦,依然不紧不慢。

天主教阵营的大军,以缓慢而舒服的节奏,慢慢接近战场。等他们最后望见纽伦堡后,眼前看到的已经是10万枕戈待旦的新教军队与连绵不绝的坚固工事。士气大跌的他们,只好在雷德尼茨河对岸扎营待命。

新教联军的营地 棱堡工事仅仅围绕纽伦堡城墙

死亡静坐

瓦伦斯坦的营地阻断了守城者的大部分后勤路线

很多将领开始质疑华伦斯坦已经因为年迈和痛风失去了应有的勇气,但这恰恰是他的阴险计谋。

作为大城市的纽伦堡,本身就有比较稠密的常住人口。由于战事的开启,大量周遭地区的农民也躲到城里避难。古斯塔夫又带来了近70000张每天都要吃饭的嘴,让城内的食品迅速消耗。

瓦伦斯坦故意放慢速度,就是为了等对手完成工事,将自己困在城市附近的有限区域里,无法动弹。

帝国军则在雷德尼茨河彼岸,扎下的坚固营垒。通过这个位置,可以效切断纽伦堡的补给,阻止士瓦本、图林根、法兰克尼亚等新教地区对纽伦堡的增援。届时,古斯塔夫的大军除了在饥荒和瘟疫中自行瓦解外,就只能莽撞地攻击他的坚固阵地。

然而,华伦斯坦还是低估了对手的毅力和粮食储备。

纽伦堡以及相邻地区的乡民们,在逃跑时也带走了几乎可以拿走的一切粮秣。这也意味着守军将能坚持更长时间,而围攻者却无法从当地征集到足够的口粮了。

正在洗劫农庄的征粮队

于是,在纽伦堡战役的大部分时间里,双方的较量都成为了对漏网之鱼物资的争夺。

帝国军一边的克罗地亚人和匈牙利人,每日都会扫过前一天就已经仔细检查的防区。新教阵营那边的芬兰人也几乎重复着相同的事情。他们经常在饥肠辘辘中不期而遇,随即爆发短促而激烈的火拼。无论哪方被对手打跑,都无法对战局产生影响。整个地区都已经非常凋敝,现在又被他们折腾得满目疮痍。类似的剧情在三十年战争中,不断上演。最终将富裕的德意志地区,化为千里赤地。

所以,瓦伦斯坦必须从后方的大本营处,进行远距离物资输送。否则他的围攻大军,将在对手认输前崩溃。

但古斯塔夫也经常带着瑞典骑兵和火枪手出击,劫掠从天主教领地来的补给队伍。其中一次就带回了200头牲畜,并且将1000辆行动缓慢的面包车付之一炬。帝国军一边押运的东欧轻骑兵,显然无法顶住这种程度的进攻。

惨遭袭击的帝国军补给车队

古斯塔夫一边也绝非没有任何外援。

近万名随军商贩同他的部队一起来到纽伦堡。他们的货车储备,成为了战役期间的紧俏产品。一些比较有手段的商人,也会想法设法从其他地区输入粮食和肉,赚取高昂的回报。但这种雪中送炭的商业行为,对于10万大军来说,也是杯水车薪。何况在漫长的营地内,除了士兵与居民,

还有15000名慕名而来的军属和妓女。她们慰藉了焦躁不安的士兵,也顺便吃掉了更多粮食。

很快,双方的军营内都爆发了可怕的饥荒和瘟疫。

古斯塔夫能管住自己的瑞典士兵,却管不住大量德意志地区的雇佣兵痞。通过高压手段制止他们抢劫后,不少人选择了临阵脱逃。

保卫着纽伦堡的瑞典军队