- 主办 -

德国电影协会

11月12日下午两点

不见不散

全国唯一一场 机会难得

淘票票现已开售

文 | Desperado,奇遇电影

文 | Desperado,奇遇电影

杂耍班,一个艺人的悲剧。从忏悔开始,由救赎结束。

默片《杂耍班》拍摄于1925年,曾被评为「最伟大的100部德国电影之一」。可是它的重映之路,也像影片本身的剧情一样,经历了一波三折。

2014年至2015年,几所著名的电影博物馆联合提供了《杂耍班》的胶片拷贝,这之后导演基金会连同奥地利电影档案馆参与修复,才终于将影片恢复到了画质感人的2K清晰数码版。曾为基顿的默片重新配乐的Alloy Orchestra 乐团,也为它谱写了具有极高互文性的音乐。

而在11月的德国影展上,经过全新修复的《杂耍班》,还将由乐队现场配乐(Chui Wan),焕发出全新生命力。

杂耍班 | Varieté | 1925

导演:E.A.杜邦(Ewald André Dupon)

主演: 埃米尔·雅宁斯 / 梅丽· 戴尔沙夫特 / 利亚·德·普提

豆 瓣:7.6/10

IMDb: 7.6/10

无声电影《杂耍班》

Silent Film “Variety”

(Chui Wan 乐队现场配乐)

《杂耍班》改编自小说《史蒂芬·胡勒的契约》,由导演E.A.杜邦操刀剧本。

提到杜邦的作品,除了这部代表作《杂耍班》以外,更为人熟知的或许是捧红了好莱坞首位华裔女星黄柳霜的《唐人街繁华梦》。

黄柳霜在《唐人街繁华梦》里演一个爱算计的小女人

杜邦一贯擅长描绘默片女星那种令人魂牵梦绕的天真与媚态,还会把女性的无辜刻画成左右其个人悲剧命运的非理性力量。

在《杂耍班》里,引起祸端的正是这样一位红颜。

《杂耍班》里的悲剧红颜

遭遇中年危机的杂耍班台柱胡勒,经历了两次意外受伤,演艺生涯受阻。跟他长期合作表演的搭档妻子由于发福,也早已无法上场演出,只能在场边弹琴伴奏。

处于进退两难之际的胡勒,遇见了跟着水手来到杂耍班的年轻异域姑娘帕特娜。鬼迷心窍地他收留了漂泊无依的她,想让帕特娜登台表演。

在「艺术」的催化下,帕特娜很快释放出迷人性感的气质。胡勒当然难抵诱惑,最终抛妻弃子,带着新情人私奔至柏林,开始了全新的杂耍表演生涯。

坠入情网的二人

《杂耍班》不似同时代默片那般浮夸与粗糙,反以细致见长。影片中的镜头运用在那个年代实属难得。

比如,在胡勒与帕特娜确立关系之前,舞台边的他目不转睛地注视着帕特娜妖冶的舞姿。此景和弹琴老妻肿胀的腰身特写来回切换,暗示着情变的开端。

再比如,主动勾搭胡勒的帕特娜,无意中触碰到了他年幼的儿子。婴孩嚎啕大哭,瞬间言明了这位异域情人对胡勒家庭结构的冲击。

诱惑难挡

私奔至柏林后,胡勒与帕特娜遇见了俊美的艺人阿尔迪纳利。后者邀请这对爱侣加入空中飞人杂耍组。三人的表演很快便享誉全城。

与此同时,阿尔迪纳利也与帕特娜逐渐产生了暧昧关系,开始秘密幽会。

又是一场红颜祸水

《杂耍班》对人物心理刻画的细腻笔触,在阿尔迪纳利与帕特娜的眼波流转,以及胡勒多疑又愤怒的眼神中再次得到体现。

杜邦既呈现了杂耍剧团张扬动态的背景,又辅之以静态特写,表现人物面部神态的变化。这让影片同时具有宏大刺激的杂耍卖点,又有人物情感的细腻与含蓄。

胡勒尽管已经怀疑,但看到床上可爱的帕特娜还是露出笑意

随着帕特娜与阿尔迪纳利私情变得众所周知,杂耍班其他艺人将此作为谈资,还在咖啡桌上画三角关系漫画戏谑取乐。这一幕不巧被胡勒撞见,验证了他一直以来的怀疑。

掌握实锤的胡勒,面对爱人的背叛和同僚的取笑,绝望不已,在愤怒中,隐约感到了复仇刀柄的诱惑。

多事同僚的讽刺漫画

首位奥斯卡影帝雅米尔·强宁斯拍摄《杂耍班》时刚刚步入影坛,但他对胡勒的诠释却成熟地可怕。

当他饰演的胡勒发现自己被戴绿帽之后,并没有大爆发,而是陷入了暂时的隐忍和内心斗争。可是又一场飞人演出,让站在高处的他有感于下方无数双注视的双眼与身边交叠衍生的一根根舞台绳索。终于,胡勒崩溃了。

这场表演的惊险性与胡勒模糊的复仇心情完美交融

最后一场飞人演出结束后,胡勒看似冷静地让仆人转告帕特娜,自己会晚点回家,随即便正式约见阿尔迪纳利,要与他正式决斗。

等到办完事的胡勒回到家中,见到居室里的帕特娜,他已然麻木,只是机械地洗干净手上的血迹。

这份日常让他对刚刚爆发的凶残感到惊悚,杀了人的负担逐渐吞没了复仇成功的短暂快慰,把胡勒抛入了无限深邃的黑暗之中。

雅米尔·强宁斯因为在《杂耍班》中的绝佳表现,获得了五年后参演《蓝天使》的机会,这部影片成了他的代表作,而在其中饰演教授的强宁斯面对玛琳·黛德丽饰演的舞女,仍然是被嘲弄摆布的对象

最终,一切回到原点。胡勒身着28号囚服,默然地接受审讯。这恰恰是影片开头的一幕。

身穿囚衣的胡勒、法官和十字架上的耶稣形成了意味深长的画面

《杂耍班》是1925年上映的,彼时的德国表现主义已经步入成熟期。前有《卡里加里博士》,后有《大都会》,这些杰作多以几何化的图景探索内心的真实与人性的异化。

不过,同为德国表现主义的《杂耍班》有些异军突起。

影片在一定程度上打破了传统,更多地呈现了普通市民的故事和心情。这种平易近人的素材,也让罪与罚的主旨更有普适性。

同时,杜邦还将早期基顿式的动作喜剧与德国表现主义相结合,为平淡的情感中注入了幽微的心理波动。

逐渐向帕特娜发起攻势的阿尔迪纳利,这一幕相当激烈

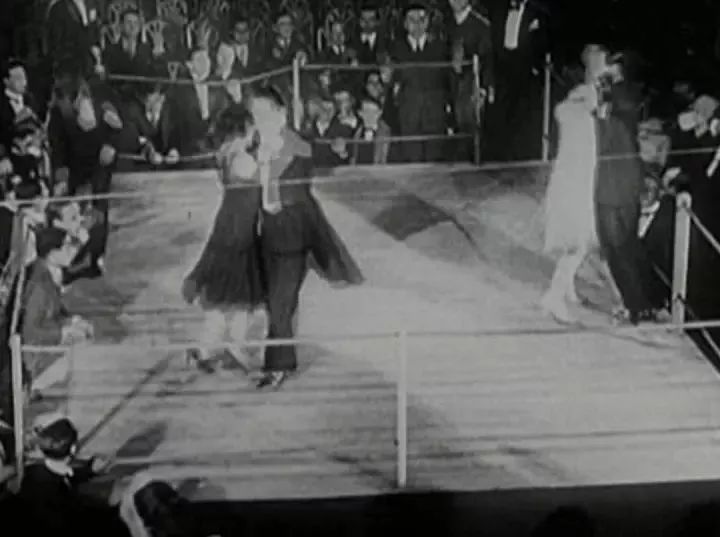

《杂耍班》的另一大创举正在于它的片名。影片对马戏杂耍表演的精彩描绘,可能是影史上前无古人的。实际上,影片中独轮车曲棍球的表演也是首次登上银幕。

骑着独轮车打曲棍球

既然提到了杂耍演出的精彩,我们就不得不提影片的另一位功臣——卡尔·弗洛恩德的运动镜头。

手持摄像机的卡尔·弗洛恩德(Karl Freund)

弗洛恩德是默片时代最具创新精神的摄影师。他曾为弗里兹·朗、茂瑙等几位最著名的表现主义导演掌镜。也是他率先抛弃了传统固定机位,用处于运动状态的摄影机表现富有流动感的场景。

在《杂耍班》里,弗洛恩德再次运用了标志性的镜头运动。他将摄影机放置在移动的推车和起重机上,由此获得多角度构图,精细地捕捉到了柏林街市的乱象和杂耍班里动感十足的表演。

艺人们在酒桌上找乐子的一幕也很有趣

弗洛恩德的运动场景如此成功,以至于他又掌镜了两年后另一部记录城市风情的佳作:《柏林:城市的交响曲》

除却创新性的运动影像和对德国表现主义的打破,《杂耍班》还为后继的电影人留下了丰厚的宝藏。

胡勒被观众的密集注视引发的激烈心情,后来被用到了希区柯克携手达利设计的《爱德华大夫》里。

达利为影片设计的梦中场景

而《杂耍班》中舞台与人生的互文及对撞,也在伯格曼的《小丑之夜》里得到了再现和升华。

同样充满尴尬与屈辱的《小丑之夜》

显然,影片中的杂耍艺人不仅仅是主角们的身份标识,也是对他们命运的具体披露与象征性隐喻。

镜头里底层市民的生活,与流动的杂耍剧团一样漂泊无依。而男人与女人之间破碎的婚姻和不稳定的爱情,则像空中飞人的表演一样,充满凌厉、凶险与背叛的漩涡。

经过一整部电影的自我剖白,观众也逐渐走近了开头那个只见背影的罪犯,认识到他固然犯下过凶残的罪行,却只是个有情有恨的普通人。这足以在人群中激起一片普遍的「恐惧与怜悯」(拉辛,《汉堡剧评》)。

「上帝之手或许沉重得让你无法承受,但比他的审判更重要的是他的怜悯」。

杜邦的《杂耍班》拍的虽是背叛与凶杀,却始终抱有一份人道主义的胸怀,其成果是一幅混杂了欲望、罪恶与救赎的浮世绘。

这就是为什么,当年被胡勒抛弃的妻儿还是选择原谅这个同病相怜的罪人,在胡勒入狱数年后为他申请假释。

每一个圣人都有过去,每一个罪人都有未来。

特别介绍

Chui Wan 2010 年开始在D-22 燥眠夜演出。乐队四名成员音乐趣味各不相同,迷幻为其交集。即兴中碰撞并采编成曲,在新迷幻摇滚中加入了其他元素。

美国国家公共电台如此评价:“来自北京的Chui Wan,音如其名。他们在每一个声音之中呼吸,吞吐出一幅幅耀眼的拼贴画。”

推荐 | “幕味儿”公号有偿向各位电影达人约稿。详情见:求贤

推荐 | “幕味儿”公号有偿向各位电影达人约稿。详情见:求贤