本文为“国家人文历史”独家稿件,欢迎广大读者分享至朋友圈。

2018年3月5日是周恩来同志诞辰120周年。3月1日,国家主席习近平在纪念周恩来同志诞辰120周年座谈会上发表重要讲话时说:“这是一个光荣的名字、不朽的名字。”习近平用3个“缩影”高度评价周恩来同志半个多世纪奋斗的人生历程:(1)是中国共产党不忘初心、牢记使命历史的一个生动缩影;(2)是新中国孕育、诞生、成长和取得崇高国际威望历史的一个生动缩影;(3)是中国人民在自己选择的革命和建设道路上艰辛探索、不断开拓、凯歌行进历史的一个生动缩影。

在今天这个值得纪念的日子里,让我们回顾他在新中国外交史上的一次重要贡献:1955年的万隆会议是

亚非国家和地区

第一次在没有西方殖民国家参加下自行召开的一次国际盛会,无论是对广大的亚非国家,还是对整个世界格局都产生了重要的影响。这次会议上周恩来发挥了举足轻重的作用,可以说没有周恩来,万隆会议便不会成功。

1955年4月18日至24日,首届亚非会议(又称“万隆会议”)在印度尼西亚万隆举行

二战结束,殖民主义宣告寿终正寝。从第二次世界大战结束到1955年前后,亚非有很多新的国家诞生,还有不少国家正在为民族解放和国家独立进行着斗争。亚非地区的政治形势发生了巨大变化。到万隆会议召开前夕,亚非地区出现了近30个民族独立国家。

1949年中华人民共和国成立后不久出兵参加朝鲜战争,新生的政权不惧世界头号强国的气势对亚非国家震动很大

,让他们看到了一些希望。

在这个背景下,亚非国家想到了“抱团取暖”。

1954年4月,印尼苏加诺总统提出了召开亚非会议的设想

。南亚五国

(印度、巴基斯坦、缅甸、锡兰、印度尼西亚)

总理会议上接受了印尼方面的提议,苏加诺总统命令印尼外交部全力进行筹备。

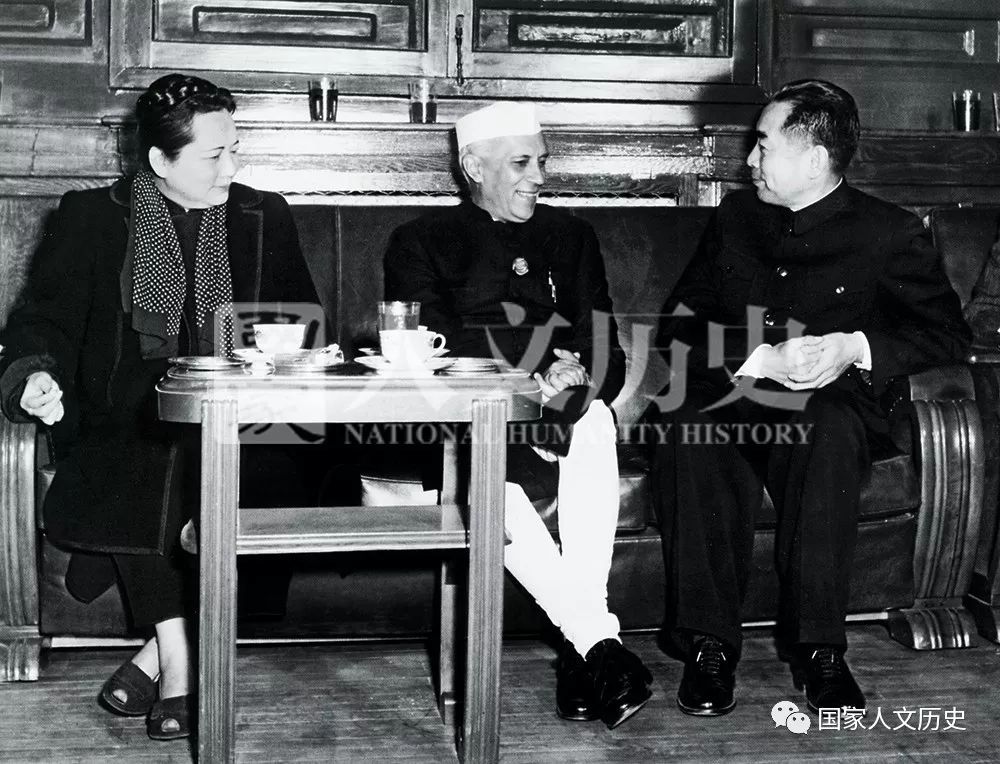

苏加诺总统

1954年10月底,印度总理尼赫鲁访问中国,他在同周恩来总理的会谈中,希望南亚五国总理准备的亚非会议能得到中国政府的支持。周恩来明确表示:

中国政府支持印尼总统倡议的亚非会议,支持尼赫鲁总理对亚非会议的态度,我们愿意参加这个会议

。在尼赫鲁访华一个月后,缅甸总理吴努也应邀访问了中国。毛泽东在同吴努谈到亚非会议时郑重地说:“尼赫鲁总理告诉我们,亚非会议的宗旨是扩大和平区域和反对殖民主义。我们认为,这个宗旨很好,我们支持这个会议。如果各国同意,我们希望参加这个会议。”

1954年10月,尼赫鲁总理访华

中国当时与东南亚的很多国家尚无外交关系,建交的亚洲国家总共只有8个。根据所谓“独立政府原则”提名可参加亚非会议的30个国家中,只有6个国家

(阿富汗、巴基斯坦、缅甸、印度、印尼、越南民主共和国)

与中国建立了外交关系

(另外两个是社会主义国家的朝鲜和蒙古)

。所以,当时中国也亟须改善与亚非国家的关系。

在这种冷战局势的压力下,1954年12月28日,南亚五国总理在印尼的茂物开会,会议的一个议题就是要不要邀请中国参加会议。不出所料,会议出现了分歧。苏加诺总统坚决主张邀请中国,因为“没有中国的参加,亚洲就不完整”。最后各国达成一致,在印度尼西亚总理承诺向阿拉伯国家做工作和说明后,同意邀请中国参加。

1955年1月15日,印尼总理阿里代表科伦坡会议5个发起国,正式邀请中国参加4月将在万隆召开的亚非会议。2月10日,周恩来代表中国政府复电,欣然接受邀请。

由于亚非会议是中国在没有苏联参加的情况下第一次出席的大型国际会议,为了开好这次意义重大的会议,有关部门还邀请了专家进行座谈,提出意见和建议。专家们讨论的问题大到会议的议程、努力方向,小到代表团成员的着装。为了了解各国对亚非会议的态度,外交部电令各驻外使馆报回驻在国或驻在国邻近国家的反应。此外,为了在万隆会议上便于与会国更多地了解中国,中方还准备了介绍新中国科研、教育、文字改革、少数民族语言的发展、文化艺术、卫生、体育等各方面情况的资料。可以说,中国政府做了充分的准备。

“总理那次印尼之行,充满惊险。”

当时周恩来的卫士长成元功后来回忆,“那年3月中旬,周总理刚刚做了阑尾切除手术。中央决定他坐飞机赴会。”要说中国那时面临的形势,用“险恶”二字形容绝不过分:台湾情报机构密谋在新中国搞破坏,美国及其盟友对中国实行敌对和孤立政策。

为了参加万隆会议,我国向印度航空公司租了两架飞机,分别是“克什米尔公主号”和“空中霸王号”。根据安排,代表团分批前往印尼。没想到,1955年4月11日却传来一个震惊世界的消息:

“克什米尔公主号”在印尼纳土纳群岛上空爆炸,机上代表团部分人员和随行记者不幸遇难。

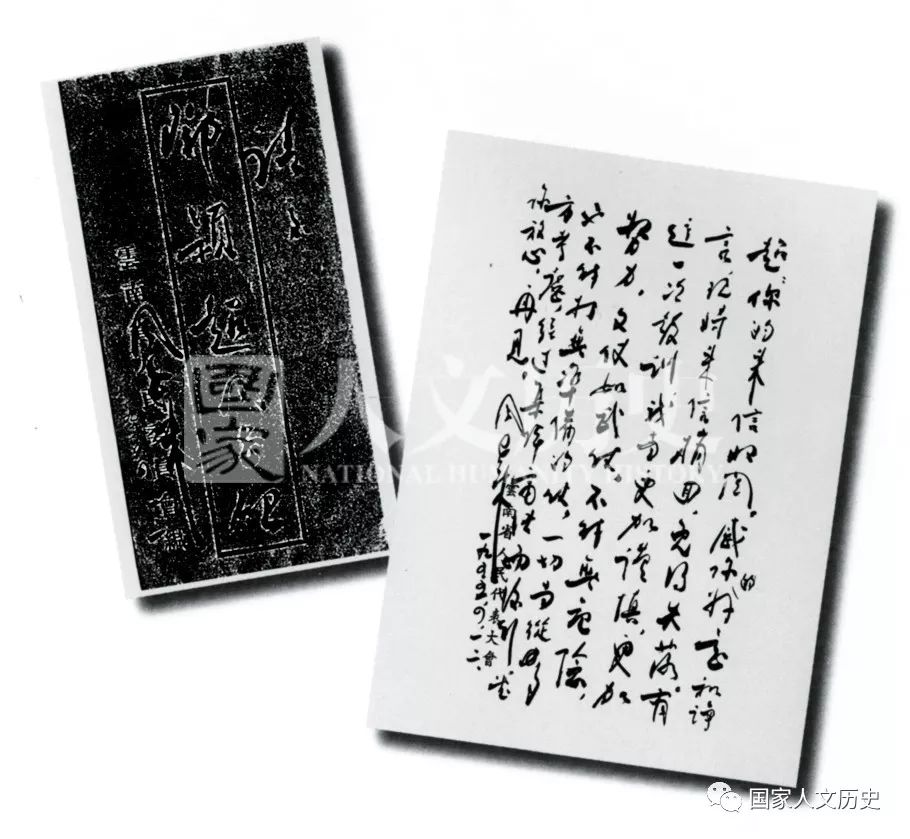

原来,台湾情报机构在这架飞机经停香港启德机场加油时秘密安置了定时炸弹,其谋害的目标就是周恩来,因为按照原定计划,周将乘坐该机前往雅加达。但周恩来临时改变了行程路线,从昆明取道仰光到达雅加达。这些信息可以从缅甸总理吴努和周恩来的来往信件中查阅到,而当时这是属于绝密的,所以台湾情报机关一直以为周恩来会乘坐“克什米尔公主号”。

随周恩来前往万隆的黄华后来回忆,悲痛之余,周恩来告诉代表团战员,敌人搞破坏,恰恰说明他们害怕我们召开亚非会议,但是这种破坏吓不倒我们,搞外交也会有牺牲。他在给邓颖超的信里也说:

“文仗如武仗,不能无危险。”

1955年“克什米尔公主号“事件后,邓颖超与周恩来在4月10日和4月12日往还的两封书信

“克什米尔公主号”飞机事件发生后,中国代表团特别是周恩来总理的安全问题被高度关注。据时任驻印尼使馆武官茅琛回忆:使馆进行了仔细研究,派人对从雅加达的马腰兰机场到使馆的道路进行几番侦察。代表团专机到达后,使馆专门安排一位副武官在机场看守飞机,寸步不离。

由于飞机事件没有阻挡住中国代表团,据《印度尼西亚新闻》报道,蒋介石在印度尼西亚的恐怖组织“铁血团”和印尼的武装匪徒互相勾结,准备在亚非会议期间发动破坏和暗杀活动。为确保代表团的安全,中国驻印尼使馆发动华侨以记者身份担负起保卫周恩来总理和代表团的任务。因为以记者身份便于出入会场,利于保卫工作。一部分友好的印尼记者也志愿担当起中国代表团的保卫任务。

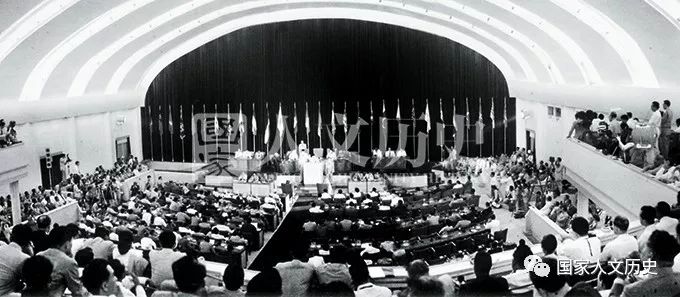

出席亚非会议的中华人民共和国代表团在中国总理兼外交部长周恩来率领下,1955年4月17日到达万隆。印度尼西亚总理沙斯罗阿米左约(右戴深色帽者)到机场欢迎

万隆是印尼西爪哇省的省会,距离首都雅加达约180公里。那里群山环抱,气候凉爽,有“爪哇巴黎”的美誉。1955年4月18日上午,亚非会议在这里隆重开幕。来自阿富汗、缅甸、柬埔寨、中华人民共和国、埃及、埃塞俄比亚、黄金海岸

(今加纳)

、印度、印度尼西亚、伊朗、伊拉克、日本、约旦、老挝、黎巴嫩、利比里亚、利比亚、尼泊尔、巴基斯坦、菲律宾、锡兰

(今斯里兰卡)

、沙特阿拉伯、苏丹、叙利亚、泰国、土耳其、越南民主共和国、南越、也门(今阿拉伯也门共和国)的304位代表出席会议。美国没有参加会议,但却派出了一个庞大的“代表团”,一个由近70人组成的“记者团”。其中有许多人昨天还是国会议员、国务院官员,这两天却摇身一变成了“记者”。

开幕式后,各国代表相继发言。开始,会场上充满着友好与和睦的气氛。

但是,从18日下午最后一个发言到19日,会议上出现了分歧和矛盾,有国家的代表开始发出攻击社会主义中国的论调,气氛一下子紧张起来

。据中国驻印尼大使馆的翻译陈丽水回忆:“当时,我和王悼如

(外交部礼宾司司长)

,还有朱霖坐在旁听席上,看到会议主席

(印尼总理阿里)

和秘书长亚都干尼惶惶不安,不住地抬头朝中国代表团的座席上看。东道主和很多代表都暗暗担心,生怕中国代表进行猛烈反击,那就可能使会议破裂。”

按照会议安排,19日上午头一个发言的就应该是周恩来,但是他却迟迟没有讲话。当时中国代表团的秘书李慎之后来说:“会议上出现的不和谐音调,比预料的要强烈得多。还有几个国家也附和着反对中国。所以总理就不断地推迟发言,并把原来的发言稿以书面形式散发。那天

(19 日)

上午,我看到他在开会时写了些东西。中午休息时,总理一边吃饭,一边口授,我们几个年轻人就拿着纸头一张一张地记,又立即翻译成英文。

直到下午4时45分,大会主席才宣布:中华人民共和国代表团发言。周恩来在发言中说:

“中国代表团是来求团结而不是来吵架的⋯⋯是来求同而不是来立异的⋯⋯”

为节省时间,周总理的发言除首尾两段外,其他都由译员浦寿昌用英文宣读。周恩来诚恳的态度和优雅的外交风度,加上年轻潇洒的浦寿昌讲得一口漂亮的美式英语,一下震动了全场。

出席亚非会议的我国代表团首席代表周恩来总理4月19日下午在亚非全体会议上发言

短短18分钟的发言,驱散了两天来聚拢的乌云。从此,

“求同存异”的精神一直主宰着会议进程。

整个会议期间,周恩来以其卓越的外交才能,三次力挽狂澜,树立起了和平共处、求同存异的万隆精神。也正是在这一精神指导下,诞生了“万隆会议十项原则”。美国记者鲍大可说:

“我没有听说哪一个人不折服于他的个人品格,即使最强烈反对他的政敌也不例外。”

已故万隆会议秘书长鲁斯兰·阿卜杜加尼生前曾说过:

“没有周恩来,万隆会议便不可能成功。”

4月24日获得巨大成功的亚非会议闭幕。会议主席、印尼总理阿里在闭幕词中说:

“愿我们在我们已经共同采取的道路上继续前进,并且愿万隆会议成为指引亚洲和非洲前进的灯塔。”

在万隆期间,周恩来除参加安排得很紧张的会议外,还以超乎常人的精力开展了大量的会晤和宴请活动。周恩来出国前刚刚做完阑尾炎手术,尚未完全康复。

从17日抵达万隆到24日会议闭幕的8天中,他每天只有两三个小时的睡眠。

随行的陈毅对周恩来说:“总理呀,我对你非常佩服,我不但工作不如你,我熬夜也不如你!”

作为贴身卫士的成元功回忆,这期间,总理一天只能睡一两个钟头,有几次只能和衣在床上躺一躺。会议的最后一天

( 4月24日)

,“原来决定这天上午开闭幕式,头天夜里总理根本没有睡,只在床上躺了躺。一早叫起他的时候,我说吃点东西吧,总理说,不吃了,开完会回来再吃。可是一去,会议的两个小组在讨论时发生了争执,总理在中间做工作。一直到下午1点多,代表们到酒吧间去吃点心,总理才在走廊里吃了点使馆送来的三明治,喝了点咖啡。接着又开会,到下午6点多才达成一致。直到晚上9点半闭幕式才结束,好多国家的代表团又纷纷请总理出席酒会,说哪怕去举举杯也好啊。总理走马般地参加了好几个酒会。往往一下车,总理就说:赶快调车。他进去举举杯就出来。有时他出来连车都还没调好呢。一天没吃饭,一直到晚上11点以后才回来。回来后还会见了两个国家的来宾。”

在亚非会议休息期间,各方人士请周恩来总理签名留念。

成元功作了这样一个统计:7天里,总理参加各种会议16次,会客、谈话10次,宴请活动15次,7天一共只睡了13个钟头。他不是出席各种会议,就是与其他代表团进行交往活动。

在与各国代表交往和接触中,中国结交了一大批朋友。会议期间辛勤播下的友谊种子,不久就结下了累累硕果。

在会后的短短数年中,中国同亚非会议与会国之间的关系有了迅速发展,先后与尼泊尔、埃及、叙利亚、也门、锡兰、柬埔寨、伊拉克、苏丹、加纳和老挝等10个亚非国家建立了外交关系。截至1961年,我国与参加亚非会议国家的正式建交国已由亚非会议时的6个发展到16个。与此同时,我国与其他一些与会的亚非国家的关系也有了不同程度的发展。值得一提的是,战后中日两国官方的第一次正式接触也是在这次会议期间进行的。

在实现中日邦交正常化过程中,有一件非常重要的事情一直没有受到足够的重视,这就是周恩来与高崎达之助在万隆会议期间的秘密会晤。按日本的说法,这次会晤

“开辟了日中两国贸易乃至邦交正常化的道路”

,是日本参加万隆会议“最大的收获”。

亚非会议的目的本来就对美国和欧洲国家不利,加上又有中国总理周恩来的出席,这一切都与日本当时追随美国的外交政策相矛盾,但日本不愿意置身于广大亚非国家之外,最后由经济企画厅长官高崎达之助代表日本政府参加了本次亚非会议。

周恩来与高崎达之助的万隆会晤是由其翻译冈田晃以私人身份通过廖承志联系的。据日本外务省史料馆保存的档案及冈田晃的回忆,正式会晤进行了两次,第一次是4月18日万隆会议开幕式前,进行了大约 30分钟;第二次从22日早上7:20谈到8:45,共进行了1小时25分钟。本来还安排了第三次会晤,拟在25日早进行,但因第二次会晤引起美驻印尼大使的猜忌,日本外务省随行顾问阻止了第三次会晤。为了避开新闻记者的视线,避免引起不必要的麻烦,两次会晤安排得煞费苦心。比如22日的会晤,早上6时高先乘坐廖承志的车驶向一个截然相反的方向,随后才换乘另一辆车抵达会晤地点。

当时外间渲染的周恩来与高崎达之助接触的报道,实际上主要是指万隆会议开幕前的欢迎仪式上,恰巧站在一起的周恩来与高崎达之助之间的寒暄。日本政府因担心此事影响到日美关系,不得不把这次接触说成是“偶然邂逅”。

这次会晤开辟了日中两国贸易乃至邦交正常化的道路,同时也为后来日中关系的发展奠定了基础,极大地鼓舞了日本民间人士和进步势力要求改善日中关系、促进日中经济文化交流的热情。

亚非会议还在会外取得了两项重要成果。其一是经过平等协商,在友好合作的基础上,签订了《中华人民共和国和印度尼西亚共和国关于双重国籍问题的条约》。条约明确规定:同时具有两国国籍的人都应根据本人自愿的原则,就中国国籍和印尼国籍选择一种国籍。条约还规定:双方同意勉励本国侨民尊重侨居国政府的法律和社会习惯,不参加侨居国的政治活动;双方愿意各自依照本国政府的法律互相保护对方侨民的正当权益。这一条约的签订有力证明了中国毫无利用侨民来颠覆他国政府的意图,从而消除了东南亚国家在华侨问题上的担心,粉碎了别有用心的人的挑拨。

著名的华侨历史学家王赓武认为双重国籍问题的解决,可视为东南亚华侨历史发展的一个分水岭。

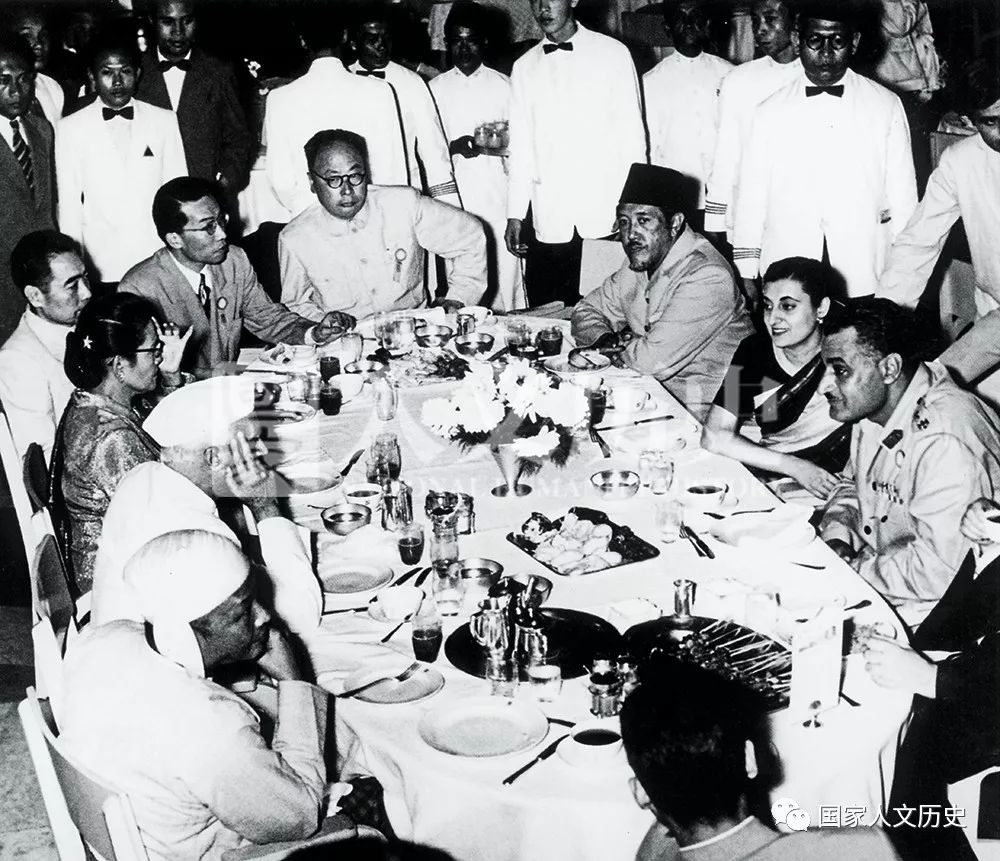

万隆会议上。顺时针方向依次为:缅甸总统吴努、印度总理尼赫鲁、锡兰总理班达拉奈克夫人、周恩来、翻译浦寿昌、陈毅、印尼总理阿里·沙斯特罗阿米佐约、巴基斯坦总统夫人、埃及总统纳赛尔

另外一个重要成果就是消除了一些亚非国家在台湾问题上的误解和疑虑。

周恩来不仅在会上重申了解放台湾是中国内政这一严正立场,而且在会下先后向十几个国家的代表团做工作,反复阐明了台湾问题的由来、性质和中国的立场

,发表了69个字的声明:“中国人民同美国人民是友好的。中国人民不要同美国打仗。中国政府愿意同美国政府坐下来谈判,讨论和缓远东紧张局势的问题,特别是和缓台湾地区的紧张局势问题。”这个简短声明不仅在亚非会议广大与会国代表团中和世界上赢得了广泛支持和强烈反响,而且使美国十分被动和孤立。亚非会议后不久,美国通过英国驻华代办向中国传话,表示希望中美各派一名大使级代表举行会谈。

万隆会议不仅是亚非国家团结起来走向世界舞台的标志,也是中国同亚非国家关系发展的重要里程碑。万隆会议后,中国和亚非国家的关系突飞猛进,并对此后中国外交的发展产生了重要影响。

(本文参考了张琼、张彦、管克江、熊华源、白云、叶边、林卫国、吴为、晓健等人以及李广民、夏莉萍、姚椿龄等学者有关亚非会议的相关文章)

长按图片,支持国历君

注:

本文为国家人文历史原创,未经授权严禁转载、抓取,欢迎转发朋友圈。

【国家人文历史】系今日头条签约作者