点击收听

本期完整音频:时长12分56秒

中美贸易争端是中美之间由于大国崛起的过程中相互摩擦,寻找彼此的舒适空间的一个过程。我们大概可以把中美之间的贸易冲突部分分为三个阶段来形容,分别是“蜜月期”、“脱钩期”、以及全面冲突的时期。

在“蜜月期”我们夸大了中美的共同利益,没有足够地看到彼此的不同点。而目前来说,中美处于脱钩期的阶段,有可能我们双方都没有足够地重视对方对自身的依赖性和彼此巨大的共同利益,而更多地看到了不同点,这是第二个阶段。而如果走向全面冲突的第三阶段,那将走向所谓“米尔斯海默的谜语”。

中美之间的三个冲突阶段,看起来并不仅仅在于贸易,而会在其他很多领域都会陆续的展开,这是一个论持久战的过程。如果不幸地由于误算、误判滑落到相互冲突的第三阶段,那可能对于中国、美国以及全世界都是一个不好的事情。

1

今年是改革开放40年,中国有了很多成就。博鳌论坛的主旨演讲上提到了改革开放40年几乎是中国的第二次革命。

把改革开放提到这么高的高度,通过改革开放40年,中国成为了全球的第二大经济体,全球第一大的商品贸易国,第一大的外汇储备国等。在经济方面有很多成就,且在环境保护,在精准脱贫等等各个领域,中国的贡献都是非常大的。

在中国历史上是不是曾经有过类似的场景呢?其实也是有的。为什么要这么提?为什么当今中国的官员、学者或者精英阶层对美中的贸易争端有那么大的关注度?可能答案是,中国整个社会上下都十分关注——

美中之间的贸易冲突会不会从根本上使得中国的对外开放的轨迹发生转折,进程有所延缓,甚至有颠覆性的影响。

实际上我们的担忧主要是,来自中国改革开放的进程是不是有可能会由美中的贸易争端,而被放缓,甚至中断。

这个是最令人担心的。因为改革开放40年以来,我们都是沿着这条道路驰而不息走到了今天的。如果由于美中贸易争端暗示我们未来这条道路可能非常艰难,甚至会此路不通的话,那对于中国整个的国家命运,对中国的企业,中国的政府,中国的居民来讲都是个巨大的挑战。

这就是美中贸易给我们带来不安的根源所在,或者说之所以人们广泛的关注美中贸易争端,并不是说我今天买的汽车贵了,明天买的汽车便宜了,今天我吃的是美国的大豆做的油,明天我爱国了,我吃的就是东北大豆做的油,这都不是问题的本质,问题的本质在于美中贸易争端是不是有可能改变中国改革开放的进程。

(图)洋务运动,留美幼童

(图)洋务运动,留美幼童

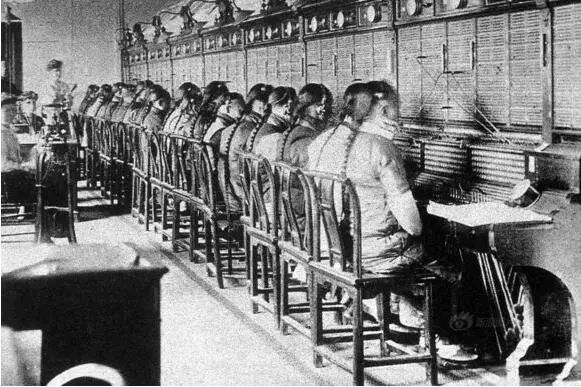

人们对此是深怀疑虑的,希望这样一个典型的改变不要发生。在历史上是有一些可比性的场景的,例如说两次鸦片战争之后,在1855年到1894年,差不多历经了40年。这40年特别典型的标志就是“洋务运动”,洋务运动也使得中国有了一些经济成就,比如说建立了现代的一些交通,轨道交通等等。中国通了电,有了一些基础的工业,同时也生产了一些军事上的装备,比如说海军建立起来了。所以在这40年当中,洋务运动提出的口号就是中国要自强、求富,追求富裕。

(图)洋务运动推进了清朝电信事业的发展

(图)洋务运动推进了清朝电信事业的发展

如果回顾一下1978年改革的话,当时有些口号还类似于洋务运动时期的口号,例如说如果中国再不赶紧这个改革开放的话,那么中国人就要被开除“球籍”了

(地球的球籍)

。那这也是一个自强的一个标志。

求富:贫穷不是社会主义,所以我们应该追求富裕,一部分人可以先富起来。洋务运动为什么在1894到1995年戛然而止,我们很清楚的知道是因为甲午战争。

所以,中国当时开明的改良派,也提出了“西学为用,中学为体”和“师夷之长技以治夷”,即学习洋人的长处,来制约洋人。中华悠久的传统文化和体制还是优秀的,我们学西方是作为一个“用”,我们的本土是为“体”。这样一个“师夷治夷,西用中体”的说法,延续了很长时间,但洋务运动40年就突然终止了。

1895到1949年这段时间,是中国民族的一个特别大的拐弯:经历了半殖民、半封建阶段,整个国家都被瓜分了。国家在抗日战争、二次大战当中都已经生灵涂炭,山河破碎了。在这样的一个情况下,共产党出现并在1949年重新统一中国。

历史上有过这样一个片段,传说在李鸿章去世之前,曾经有人问李鸿章,有什么办法能够使得未来的中国命运好一点?李鸿章说了八个字——“外需和戎,内需变法”。“外需和戎”就是对外要开放,“内需变法”就是改革,中国在历史上对于改革开放的追求从来就没有停止过,但是国内和国际的环境也许并没有给中国这么大的一个改革开放的空间。

时至今日,中国改革开放40年取得了巨大的成就,对于美中贸易冲突我们特别担心的是:其实美中贸易冲突本身并不是指向贸易,而是指向两个大国之间的竞争,是面对于未来的竞争,面对于战略制高点的竞争,面对于未来巨大的国家利益竞争,是在关键的国家利益竞争方面发生了冲突。

所以贸易问题也许并不是本质。两个国家就国家未来命运展开一场竞争,那可能才是问题的本质。

在这种情况下,人们免不了就会疑问,到底整个国际社会给予中国多大的改革开放的空间?尽管中国是有诚意的,中国也表示对外开放的大门会永远打开,不会关闭。但改革开放以来,和平发展创新的战略机遇期还存在吗?每个人都在自己问自己。

“这个战略机遇期还是存在的,但是在新的环境之下,它的战略机遇期的形式和内容都发生了重大的转变。”

所谓形式和内容发生了重大的转变,是指譬如前苏东解体、世界环境的巨变、美国主动推动全球化。从1991年之后到现在,一直有一个对于中国经济发展有利的外部环境,使得中国能够一心一意地搞经济建设。

到今天为止,中国的对外开放和对外韬光养晦的策略,没有发生根本性的改变。如果说中美之间“蜜月期”过去之后,美国及西方世界对中国的崛起和未来能力的发展心怀疑虑,把中国作为一个战略对手看待的时候,那么中国的战略机遇期的确是有所变化的,因为有所变化,所以中国才被迫提出了“一带一路”和“亚投行”战略等等。

李肇星先生曾经讲过发生在联合国会议上的一件小事。

当时

美国的时任国务卿奥尔·布莱特问李肇星“你们中国的外交战略目的是什么?”。李肇星装糊涂,表示我们是为了和平、为了友谊。奥尔·布莱特表示不要说这些虚的,向李肇星说明了美国的战略。

美国的外交战略是,第一,你要承认我的Leadership,我是世界上的老大。第二,承认我的Leadership之后,你就要成为我的Partnership,你是我的盟友。于是李肇星问道,除了Partnership、Leadership之外还有没有第三种关系,奥尔·布莱特说没有了。实际上他们所说的第三种关系就是敌人。

由此可以看出,中美之间如何去定位中美关系是关键。如果中国认为太平洋足够大,可以容纳下两个大国,但中国并无意去追求全球的领导定位,无意于去寻求区域霸权。但是美国还是认为,中国的那些做法,或者在某些领域,比如说工业制造、网络,通信这些领域所表现出巨大的技术潜力可能会对美国形成挑战,致使我美国在未来这些行业上可能说了不算,或者说了不百分之百地算。你尊重了我的Leadership,但你不是我的Partnership,那中美之间的关系要怎么定义?

所以美国这种非黑即白,非敌即友的说法,对中国来讲,中国的容忍性,维度柔韧性比美国要大得多。对中国人来讲,我们可能是很好的朋友,也可能是一般的朋友,也可能是熟人,也可能是非敌非友,也可能是陌生人,也可能是对方不太有好感的人,也可能是敌人。所以中国界定的关系会是全部色谱里面的一个色系。而美国可能不是那样地复杂——你要么是盟友,要么你不是我的盟友,你就站到了我的对立面。

结论:中美关系理想状态的展望

从这些角度来看,目前中国关于中美贸易争端之所以在中国乃至于全球引起这么大关注,我想归纳为一句话:

美国、中国乃至于全球经济、外交,或者是大国关系之间的格局有没有可能因此而重新塑造,中国改革开放40年所面临的外部的战略机遇期有没有可能延续,或者说即便中国有巨大的意愿和战略定力,美中贸易冲突是不是有可能导致中国改革开放道路的挫折、放缓,甚至更严重的后果。

目前我们特别担心和害怕的是,改革开放的进程我们是需要延续的,作为中国的政府,中国学界或者普通百姓不希望改革开放由此而打上一个浓重的阴影。而美国和中国现在可能需要做的都是让这种阴影越早驱散越好,越少越好。中国改革开放的进程由此而产生的中断或者延误,影响越小越好,使得中国能够在现有的国际体系当中,继续沿着原有改革开放的道路,我们叫做依照自己本国人民的勤奋努力,依照改革开放给我们带来的二次革命。其实中国是在推进改革开放的升级版,但是这种改革开放的升级版并不仅仅需要中国内部的环境,也需要国际环境。所以这是我们最担心的事情,改革开放会因为中美贸易争端而何去何从呢,每个人都在问自己,每个人都没有给出一个确切的答案。

●

●

●

延伸阅读:

马德琳·亚娜·科贝尔·奥尔布赖特

延伸阅读:

马德琳·亚娜·科贝尔·奥尔布赖特

(英语:Madeleine Jana Korbel Albright;1937年5月15日)

原名玛丽·亚娜·科贝洛娃(捷克语:Marie Jana Korbelová),是一位捷克出生的美国政治人物和外交官,美国第64任国务卿,也是美国首位女性国务卿,现为奥尔布赖特石桥集团主席和乔治敦大学埃德蒙·A·沃尔什外交学院教授。她拥有哥伦比亚大学博士学位和许多荣誉学位。

2012年5月,她获得美国总统贝拉克·奥巴马颁发的总统自由勋章。她还担任过美国外交关系协会的董事。曾访问朝鲜,是美国到访朝鲜的最高级别官员。奥尔布赖特是美国史上第一位女国务卿。任内主力解决波斯尼亚内战以及中东和平方案。

奥尔布赖特曾经与柯林·鲍威尔争论美军是否出兵波黑时说:“你们总是要保持美国的超级军事能力,但如果不去运用这种能力,又有什么意义?”

文内提到“联合国会议的一件小事”新闻背景如下:

1993年3月,李肇星成为新中国重返联合国以来最年轻的常驻联合国代表。

李肇星和后来担任美国国务卿的玛德琳·奥尔布赖特几乎是同时来到纽约联合国总部履职的。

在纽约联合国总部,李肇星与奥尔布赖特不期而遇,闲聊了起来。

奥尔布赖特突然发问:“请问李先生,你们中国老说一句话,说你们的立场是一贯的,外交政策也是一贯的……那么,你们中国的外交政策到底是什么?”“您能不能用最简短的语言给我作一个描叙?字要用得越少越好。”

李肇星回问道:“那么,您先说,您能不能用最简短的语言来描绘一下,美国这样一个伟大国家的外交政策?”不知对方深浅的李肇星以退为进,“您用的词也要越少越好。”

“那好!”奥尔布赖特讲道:“美国的外交政策就是两个词:Leadship and Partnership(领导和伙伴)!”这一概括言简意赅,非常精确,极其到位!李肇星听罢,心里很是佩服。他当即回答道:“中国的外交政策也很简单,概括来说也是两个词:Peace and Independence(独立自主)!”李肇星归纳得十分恰当,中国外交以维护世界和平为出发点,也以此为归宿,一切外交努力都是为了争取一个和平的环境。

1995年5月5日,李肇星卸任离开纽约回国,旋即升任外交部副部长。两年后,奥尔布赖特成为美国历史上第一位女国务卿。当李肇星与奥尔布赖特再度重逢时,曾好言规劝:“您刚刚荣任国务卿,很不容易,我向您表示诚挚的祝贺。我们过去在联合国时是同事,现在您高升了,我也为您高兴。但是,”李肇星顿了一下,微笑而认真地说,“我希望您上台后不要在人权会议上再搞反华提案。你们一搞提案,我们又得反对,这样很伤感情,而且你们也肯定失败……”奥尔布赖特不为所动,她固执地对李肇星说:“我知道我们会失败,但是这对美国来说是个原则问题,所以即使失败我们也得搞!我们必须在全世界推广美国的价值观……”

(来源:21财搜)

钟伟纸上谈

(每周二、四更新)

2018改版主题:中美贸易争端

为什么要说中美贸易争端并不是一个本质性的事情,而很有可能是中美之间相互脱钩的一个噱头性的事情,我们得看怎么去形容中美之间贸易失衡的本质。

看起来中美贸易失衡的本质就是中国给美国提供了巨大的贸易信贷。

而现在中美之间的贸易争端也是一样,中国卖给美国大量的商品,美国欠了中国一堆的贸易逆差,按照美方的说法每年3700多亿,按照中国的说法每年2700多亿,数字差异挺大的。

所以美国跟中国之间就跟我们和银行之间的卡一样,我们现在过度消费了就成了卡奴,美国过度消费了就成了中美贸易逆差奴,然后他们就对贸易逆差表示担心了。

●

●

●

扫描二维码

关注钟伟纸上谈公众号

感谢您关注钟伟纸上谈!

欢迎将我们的观点与您的朋友分享!