前段时间,作为一枚军事“迷妹”的我

,

被中国式“狗牌”的新闻刷屏了!

什么?是此狗牌?

▼

一看你就“OUT”了!

我说的可是这个哦!

▼

其实,它的正式名称是“军人保障标识牌”,集军人保障卡、电子伤票、身份标识等作用于一体,是平战时辨别解放军官兵身份的重要标识。

既然如此,为什么被网友戏称为中国式“狗牌”呢?怎么听起来有点“怪怪的”。这不,就有网友表示“抗议”了。

也有网友觉得,既然叫“我兔”,叫“兔牌”比较可爱!

被弄得一头雾水的我,花费九牛二虎之力,翻阅资料,采访专家,挑灯夜战,最终发现——解放军“军人保障标识牌”,可不是中国式“狗牌”,远远没那么简单哦。

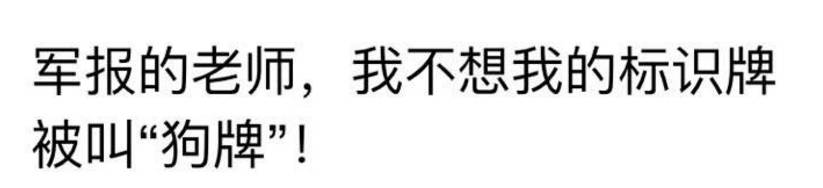

“狗牌” 一词,源自美国,是美军中自下而上流行起来的俚语称呼。这是两块5cm*3cm的不锈钢板,主牌有一条24英寸不锈钢长颈链,而副牌有一条4英寸的短颈链,悬挂在脖子上,走动起来叮当响。

或许正是由于这样的佩戴方式,很像美国人在宠物狗身上佩戴的信息牌,美国大兵就自嘲把它叫做“Military Dog-Tag”。

追根溯源,最早的军人身份牌出现于美国南北战争时期。当时在林肯所领导的北方军队里,参战官兵为了能使自己的身份在伤亡时得到尽快确认,纷纷私下购买或制作了5厘米见方的牌子,在上面写上或刻上自己所属部队的番号及本人姓名,用绳索或细皮绳串起来挂在脖子上或装在衣袋里。

当时的身份牌仅仅属于官兵的自发行为,大多是纸质的,也有木质和皮质的。战斗中如有官兵伤亡,救护队就可根据其身份牌上的记载,很容易识别出伤者血型、亡者姓名,为快速救护伤员赢得时间,为准确辨别阵亡遗体提供依据。虽然这种身份牌质地粗糙,做工简单,但它却开创了世界军事史上军人佩戴身份牌的先河。

第一次世界大战爆发后,由于新式武器的巨大威力,许多士兵受伤或阵亡后已血肉模糊,没法辨认。而那些极易损坏的纸质身份牌已不能适应军队的需要,于是金属身份牌便在战火中应运而生了。

当时美军、英军、俄军、德军等参战国的军队基本都配发了这种金属身份牌,牌子上压印出佩戴者的部队番号、血型、姓名,主要服务于战伤救护和遗骸确认。后来金属身份牌的材质、工艺、样式不断地发展,形成了多种样式。

由此可见,军人身份牌是应战争而产生的,为应对战争中难以避免的人员伤亡,虽然看似有几分悲情色彩,但是也体现了对生命的尊重。

如今,解放军首次推出平战一体的“军人保障标识牌”,既是为“能打仗,打胜仗”服务,也展现了对官兵个体的保障和尊重。

Duang!Duang!Duang!

了解了军人身份牌的历史之后,下面来揭秘解放军的军人保障标识牌!

![]()

天啦噜,这是解放军的“军人保障标识牌”嘛,好高端的样子!不过这一套装备都是怎么用的呀?

别急,咱一一为你介绍。

军人保障标识牌的研制充分考虑未来战场环境和保障管理需要,主要包括

主牌、无源副牌、有源副牌和手持机

等。

主牌:

金属材质,表面刻有人员姓名、血型、保障号等信息,背面有支持光学识读的二维码,通过手持机扫描即可快速识别身份。

无源副牌:

内置射频芯片,存储着人员的基本属性、保障数据、指纹特征等,支持面向个人的身份识别、供应保障等多种应用,与军人保障卡技术体制兼容,具备战时电子伤票存储功能。

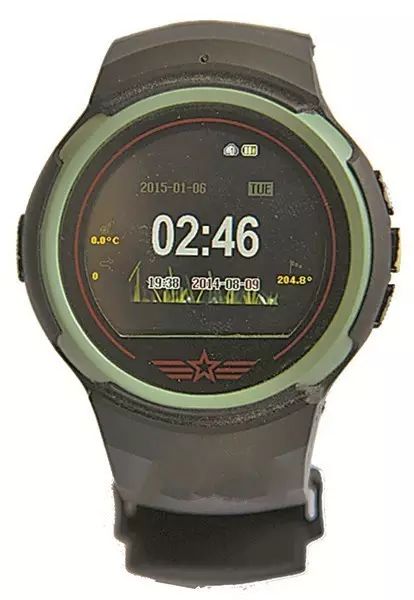

有源副牌:

为一块特制的手表,内含射频芯片、通信、定位、体征监测和其他传感模块,除具备无源副牌的基本功能外,还具备定位、授时、无线通信、运动、心率、气压等多种功能。

手持机:

即读识设备,用于读写牌内各类信息,用于野外机动、单兵携带场合或配发分队指挥员使用,可通过无线、北斗、或接入电台等多种方式,实现与后方信息系统的数据传输。

这可不是我们印象中传统的“狗牌”啊!要高大上太多了!!!

军事专家、国防大学葛立德教授接受海峡之声采访时指出,解放军的“军人保障标识牌”,既有自身的特色,信息化的水平也比较高。标识牌看似简单,但它背后所隐藏的信息和变化非常巨大。

第一

,这个标识牌是信息技术和网络技术综合应用的成果。它实际上是贯穿了后勤保障供应的各个链条以及作战指挥信息系统之间的交联,所以它这个是非常重要的。它既有软件的系统,也有相关的识别的硬件的设备。可以说,打通了作战和保障之间的关联性。

第二

,这个标识牌背后有非常庞大的信息技术系统。所以它的网络安全性和信息安全性也是非常重要的。因为这个标识牌里它囤有相应的信息,一方面要方便于采录和保存这个信息,同时还要保证个人信息的安全,这个整体技术难度比较大,水平要求比较高。特别是在战场上,既要能够保证己方可以有效地使用标识牌系统,还不要造成信息的泄露以及相互干扰,安全性的考虑也是比较复杂的。

第三

,标识牌的有效使用,需要打通后勤保障各个系统、专业、门类之间的界限。各个业务系统、专业系统之间要互联互通,真正做到一体化,提供最大程度的便利的服务、快捷的服务。同时,它不仅仅是后勤领域,它涉及到全军各个部门、各个军种、各个业务系统,要做到“全军一盘棋”才能保证标识牌的有效运行。所以它从某种程度上也体现了中国人民解放军信息化建设的综合应用成果。

word天 太厉害了!

这军人保障标识牌完全是“科技之牌”嘛!

从更深层看,“军人保障标识牌”既是为今天,更是为“明天的战争”而打造的。因为集成了如此多的高科技,又具备高度的信息化,“军人保障标识牌”已经成为未来战争中不可或缺的“信息牌”。

军迷们耳熟能详的军旅大作《亮剑》中,李云龙在作战中负伤,被大家抬着一路冲到医院,却因为医生不知病情、接诊速度慢,他的部下段鹏大发雷霆,甚至大呼“要枪毙人”。

但如果现在,“李云龙”佩戴上“保障标识牌”,一切就变得非常顺利了。段鹏从李云龙怀中拉出他的标识牌,用手持机一扫,将受伤时间、地点、受伤部位等信息录入到手持机中,并同步写入标识牌中。李云龙被送到野战医院后后,军医拿出手持机对着他的副牌一扫,“伤病信息”立刻出现在手持机屏幕上。医生可以立即上手术台展开抢救。

军事专家、国防大学葛立德教授告诉我,解放军“军人保障标识牌”绝不是一个简单的身份牌,它还可以快速地帮助你来获取各类信息,提供快捷有效的服务保障和医疗救护功能。它的功能更先进、更复杂、更全面,也更有利于实战化后勤保障能力。在葛教授看来,“军人保障标识牌”是战场保障能力全面提升和信息化建设的重大成果,也是真正落“能打仗,打胜仗”强军目标要求的一种重要的体现。

我了解到,未来战场,会有更多的“标识牌”。油料、军交等战场后勤其他领域,添上信息化之翼后,也能实现保障效能倍增:比如后方根据战车油箱上“标识牌”的反馈,准确掌握战车位置以及所需油料种类、数量,在战车缺油前送达;运输车队上的“标识牌”根据送达单位的位置变化,自动分析战场态势,为车队推荐最佳行进路线……

先森已经晕了……

看来,以后的兵哥哥,可能是酱紫的

▼

酷毙了!

作者:

金思聪

、龚天宁

图片来源互联网

更多精彩内容

欢迎关注“冲锋号”微信公众号(微信号:njjqzgw)