自从 1988 年担任美国版 VOGUE 杂志主编以来,安娜·温图尔(Anna Wintour)有多次被传要离开。

早在 1990 年代,时不时就会传出 ELLE、Harper’s BAZAAR、名利场、纽约客等杂志的主编要代替她,就连她身边的同事中也有不少野心家,比如 VOGUE 当时的资深编辑凯特·贝茨(Kate Betts)。

凯特后来加入了 Harper’s BAZAAR,但当时两人明里暗里的较量不亚于宫斗,凯特离开后还向《纽约时报》抱怨,说安娜都没送过她一件小礼物,安娜则在杂志卷首语中大赞凯特,并祝她好运。

2008 年,金融危机席卷全球,时尚行业举步维艰,欧美时尚杂志因为缺少时尚品牌投放广告,死掉了一大片。就在那个节骨眼,八卦消息传出安娜的主编职位将被人替代。

当时的消息有板有眼,给出的候选人是时任法国版 VOGUE 主编卡琳·洛菲德(Carine Roitfeld)。不过很快就有人做出澄清,当时法国版 VOGUE 发行量才 10 多万,美国版 VOGUE 发行量 120 万,即便要换主编 ,也轮不到卡琳。后来 VOGUE 所属的美国康泰纳仕公司在《纽约时报》刊登了两个整版广告力挺安娜,事态才算平息。为了避免尴尬,卡琳也作出了回应,称自己玩不转商业。

到了 2010 年底,卡琳宣布离开效力十年的法国版 VOGUE,又传去她将替代安娜的消息,还多了一个候选人——时任俄罗斯版 VOGUE 主编阿丽娜·多莱斯卡亚(Aliona Doletskaya)。

阿丽娜在那年辞去了效力 12 年俄罗版 VOGUE 主编职务,传言她要接替安娜担任美国版 VOGUE 主编,或者接替卡琳担任法国版 VOGUE 主编,不过她最终得到超模纳奥米·坎贝尔(Naomi Campbell)当时的俄罗斯土豪男友 Vladislav Doronin 支持,创办了俄罗斯版

Interview 杂志

,并担任主编至今。

卡琳则在一年多后创办以自己名字命名的时尚杂志 CR Fashion Book,并加入 VOGUE 的死对头美版 Harper’s BAZAAR 担任时装总监,后来该职位变为全球时装总监。

那两次安娜被传离开,最终不过是八卦媒体的捕风捉影,而今年关于她离开的消息却很像真的,消息源于 4 月初发表在美国时尚八卦网站 Page Six 的一篇文章。消息人士称安娜将于今年 7 月女儿 Bee Shaffer 完婚后正式退休,而她的继任者很有可能是英国版 VOGUE 主编爱德华·恩尼福(Edward Enninful)。《纽约时报》也说这事八九不离十,只是目前还不方便对外宣布。

众所周知,任何看似子虚乌有的消息被曝光,都不会是空穴来风,至于消息是真是假,是自己人爆料,还是对手在抹黑,作为吃瓜群众,很难分辨是非,唯有等待最后一刻答案揭晓。

而在等待安娜离开的日子里,发生的各种是非故事,显然比知道最终知道她离开的结果更让人回味。

01

2008 年,坊间盛传卡琳要替代安娜时,《名利场》杂志当时的时装与造型总监迈克尔·罗伯茨(Michael Roberts)站出来表态,说他们 1940 年代出生的那代编辑,有后辈们难以达到的知识深度,卡琳惯用的性感虽然很诱人,但并不会让人感到惊讶,安娜却能始终制造让人出其不意的内容和话题。

此话不假,安娜担任美国版 VOGUE 主编的第一期——1988 年 11 月刊,就像是在时尚界投下的一枚炸弹。

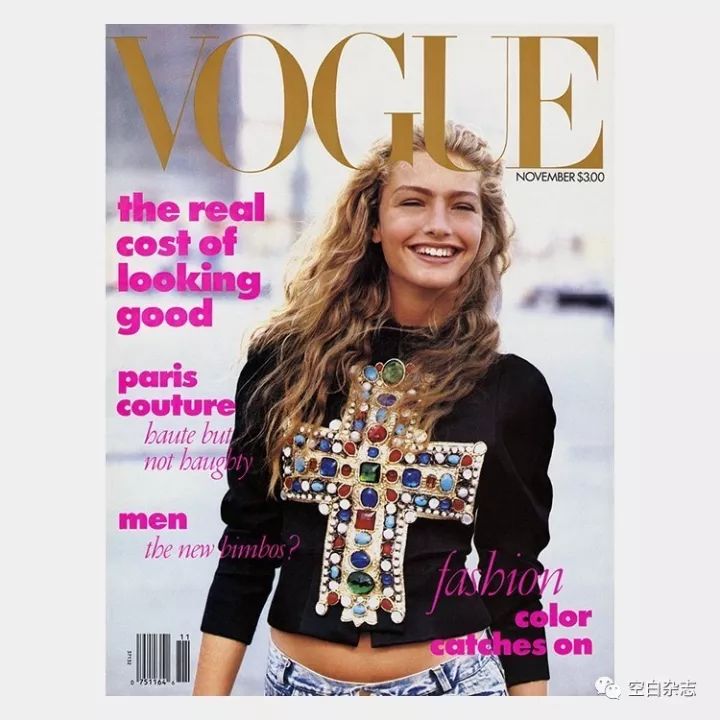

VOGUE 杂志 1988 年 11 月封面

(c) Peter Lindbergh / VOGUE

那期封面人物是时年 19 岁的以色列模特 Michaela Bercu,她站在街头,穿着价值 1 万美元的 Christian Lacroix 高定外套,搭配一条 50 美元的 Guess 牛仔裤。

高级定制时装混搭平价衣服,在当时是不可想象的,以至于印刷工厂以为图稿有误,还特意打电话到杂志社反复确认。

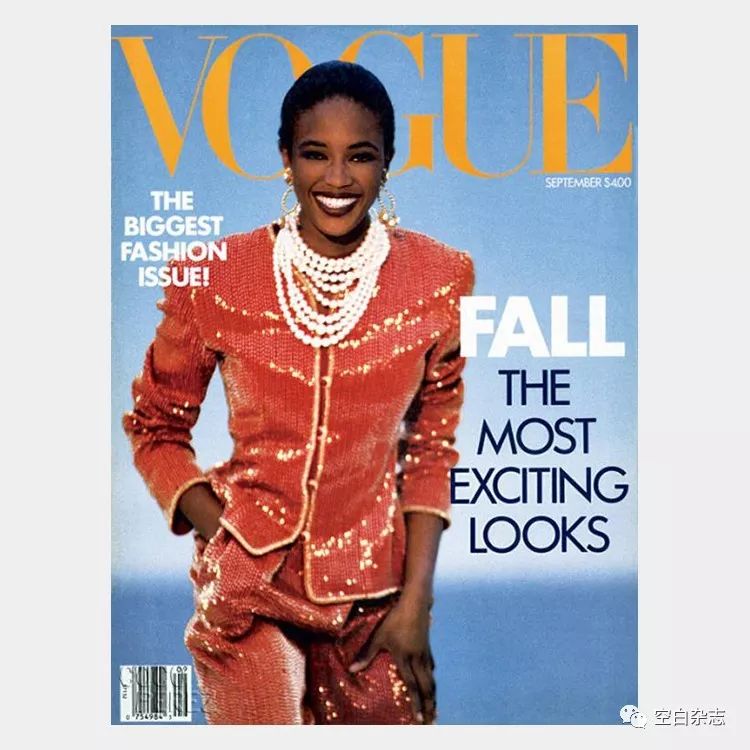

安娜的第一张 VOGUE 九月刊封面,给了黑人超模

纳奥米·坎贝尔(Naomi Campbell)。

VOGUE 1989 年 9 月封面

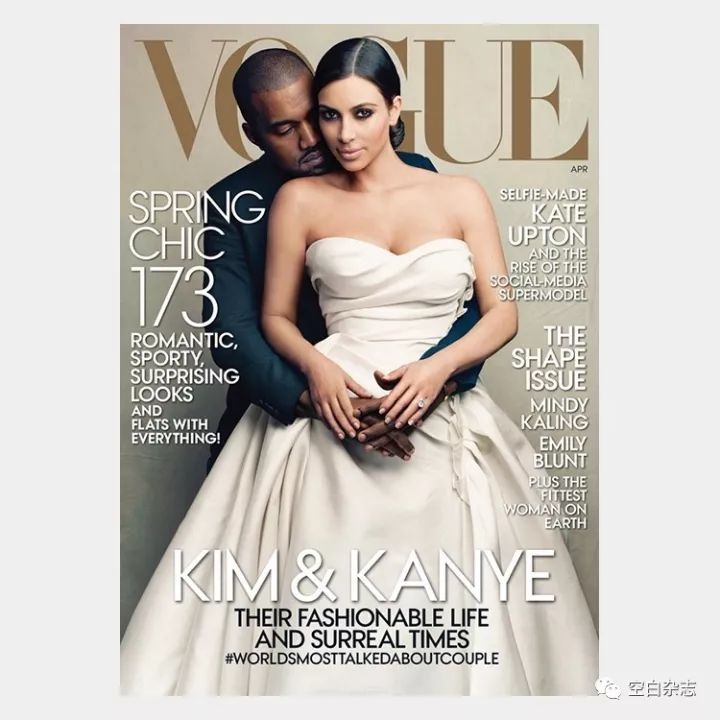

近几年美国版 VOGUE 让人出其不意的封面也不少,比如侃爷夫妇合体的 2014 年 4 月刊封面,抓住火热的网络名人话题大做文章。

(c) Annie Leibovitz / VOGUE

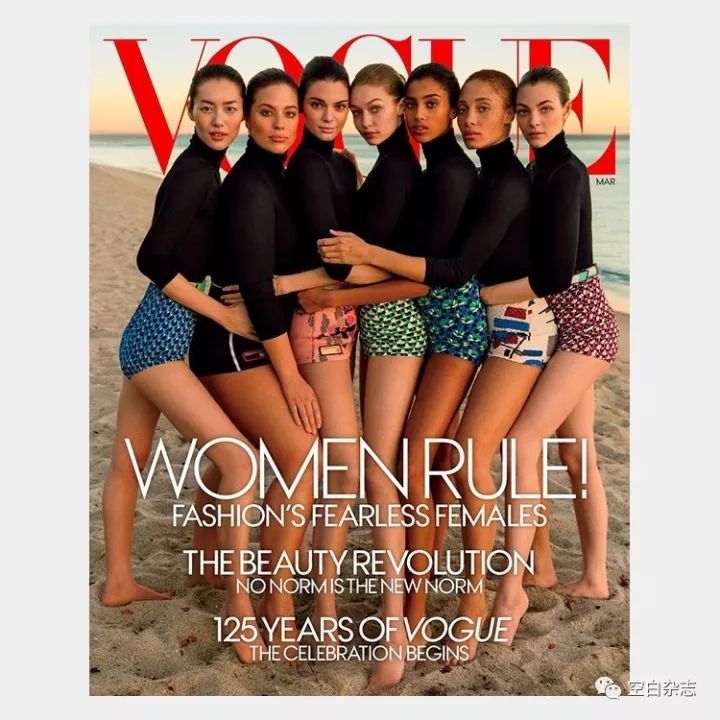

2017 年 3 月刊封面,不同种族、不同形体的模特合体,庆祝时尚界的多样化风潮。

(c) Inez & Vinoodh / VOGUE

要深究安娜为何有如此作风,或许与她之前的成长和就业经历有关。

1949 年,安娜出生在英国伦敦,她父亲查尔斯·温图尔(Charles Wintour)是《伦敦标准晚报》(London Evening Standard)的主编。“我认为我父亲真正决定了我应该在时尚界工作,”她在纪录片《九月刊》中回忆。

15 岁时,她被父亲安排了人生中的第一份工作,在当时颇具影响力的 Biba 精品店打工。第二年,她离开北伦敦学院,参加哈罗德百货公司的培训,并在父母的指导下,在家附近的一所学校上时装课。

1970 年,英国版 Harper’s BAZAAR 和 Queen 杂志合并成为 Harper's & Queen 时,安娜被聘为首批编辑助理之一,开始了自己的时尚新闻事业。但在 1974 年,眼见到手的时装编辑职位被空降的 Min Hogg 拿到手,而且两人在工作中有很多分歧,安娜愤然离职,前往纽约发展。

1975 年,安娜加入美国版 Harper’s BAZAAR 担任初级时装编辑,但是她的行事风格太过创新大胆,以至于 9 个月后被主编开除。几个月后,她终于在美国成人杂志 Viva 得到了人生中的第一个时装编辑职位,也是她第一份拥有私人助理的工作,从此她的严苛作风开始在江湖流传。

Viva 杂志在 1978 年停刊之后,安娜休息了两年,巴黎纽约两地跑,专心和法国唱片制作人 Michel Esteban 谈恋爱。1980 年,她加入一本名叫 Savvy 的女性杂志担任时装编辑,一年之后,跳槽到

New York 杂志

担任时装编辑,那段工作经历让她了解到名人封面对杂志销量的重要性。

1983 年,受到时任美国康泰纳仕编辑总监、美国版 VOGUE 出版人 Alex Liberman 的邀请,安娜加入美国版 VOGUE 担任首位创意总监,一个权限不明、职能不清的职位。两年之后,安娜拿到了自己的第一个主编职位,接管 Beatrix Miller 退休空出来的英国版 VOGUE 主编权杖,从此开始以自己为核心,严格控制每一位编辑和每一页内容的时尚出版事业。

又过了两年,安娜在 1987 年临危受命回到纽约接管 House & Garden,当时那本杂志的发行量远低于竞争对手 AD,安娜加大时尚知识和名人的报道,虽然赢得了行业内的认可,但却加剧了杂志的问题。后来杂志改版,名称缩减为 HG 时,很多长期订户以为是一本新杂志而没兴趣翻阅,随后大量订户取消订阅,广告客户也纷纷撤出,该杂志在 1993 年停刊。

(

英国版 House & Garden

一直在出版)

不过,安娜接管 House & Garden 杂志的时间不长,短短十个月之后,她的人生开始了新的起点。

1988 年,担任美国版 VOGUE 主编 17 年的格雷丝·米拉贝拉(Grace Mirabella)离职,创办以自己名字命名的时尚杂志 Mirabella

(这本杂志在 2000 年停刊)

。空出来的主编职位,成为安娜的囊中之物,请她做主编,康泰纳仕主要是看中了她的大胆改革能力。

当时被 Grace 掌管了 17 年之久的 VOGUE,发行量始终徘徊在 120 万左右,而 1985 年创办的美国版 ELLE 只用了三年时间,发行量就突破了 85 万,VOGUE 急需改变。

上任之后,安娜对 VOGUE 进行了大刀阔斧的改革,加大名人和明星的独家报道,重用摄影师彼得·林德伯格(Peter Lindbergh)和史蒂文·梅塞尔(Steven Meisel),继续保持和欧文·佩恩(Irving Penn)、赫尔穆特·牛顿(Helmut Newton)等摄影大师合作。她不追求将内容分解成各种清单和贴士,尽管那种通俗易懂的内容形式很符合当时的读者口味和消费需求。

然而,坚持也有动摇的时候,到了 2008 年,因为受到金融危机的影响,普通读者对 VOGUE 的名人故事失去了兴趣,他们更喜欢当时 ELLE 和 BAZAAR 短平快的琐事风格。更要命的是,当时美国版 VOGUE 广告页面下降了 9.6%,而同期美国时尚杂志平均广告页面下降幅度是 8%。

VOGUE 2008 年 9 月封面

(c) Mario Testino / VOGUE

VOGUE 迅速做出改变,派记者去沃尔玛发现当季时尚魅力,拍摄时尚大片让模特带着小孩与超人共度周末,很显然,如此改变吃力不讨好,就像一个精英人士跑去菜市场想和普通百姓做朋友一样,场面一度十分尴尬。好在安娜很快调整心态,找回了迷失的方向。

社会巨变时期,快速做出改变容易,方法正确却不简单,那需要在过往经验和未来洞见之间寻找平衡。

早年,安娜分享过制造 VOGUE 的三大黄金法则:胸怀大志、玩得开心、保持影响。其中说到的玩得开心,就是指如何制作一些让人惊喜的内容,不过这种事可遇不可求,尤其碰到像金融危机那样的社会氛围巨变时期。

至于她说到的另外两点,也不难理解。胸怀大志,是指不要束手束脚,既然身在 VOGUE 如此好的平台,就要大展拳脚。保持影响,主要是她对年轻设计师的重视,给他们提供金钱、建议、鼓励和工作机会,还通过 CFDA/VOGUE 时尚基金会为新兴人才提供指导和帮助。

自 2003 年开始,安娜率领 CFDA/VOGUE 时尚基金会,提拔了包括 Alexander Wang、Derek Lam、Prabal Gurung、Proenza Schouler 等一众美国本土设计师新人。2004 年创立品牌的美国设计师 Tory Burch 也曾表示从安娜那里得到了非常宝贵的指导建议。

Marc Jacobs 就曾告诉《华尔街日报》,承认自己无法抗拒安娜的要求,“如果 VOGUE 某个人打电话给我,我都懒得拒绝,因为拒绝之后,下一个电话就是安娜打来的。”

正因为树立了专业、权威、务实的行事风格,安娜才坐稳了主编的位子,同时也备受时尚品牌的青睐,网络和社交媒体出现之前,双方关系亲如一家人,简直就是命运共同体。

02

时尚杂志和时尚品牌能结盟为命运共同体,主要拜明星所赐。

1990 年代,随着苏联解体,冷战结束,美国开启全球霸权模式,电视、报刊等大众媒体兴盛,造就了无数大小明星。恰好大众都喜欢看明星的八卦绯闻,导致时尚杂志封面上一脸冷漠的模特不再受欢迎。

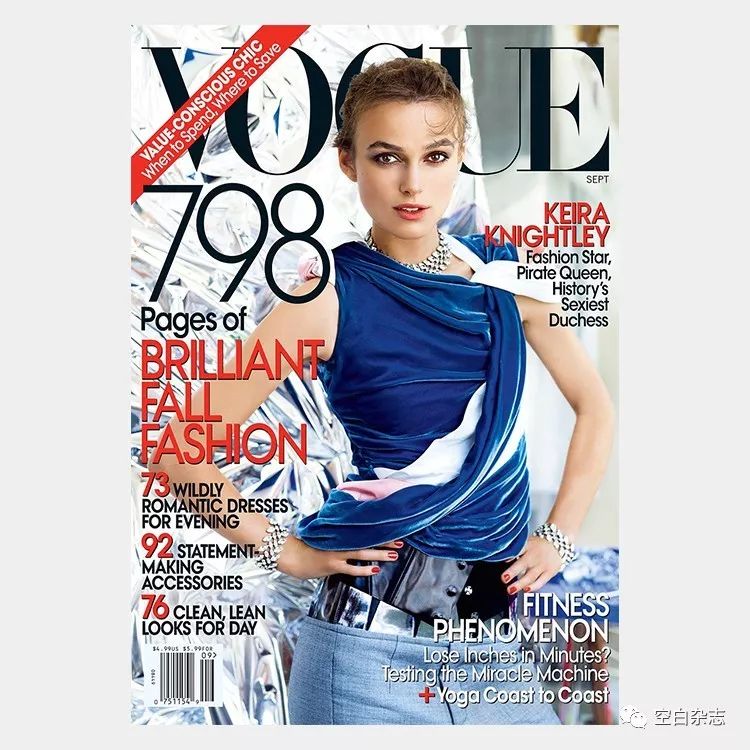

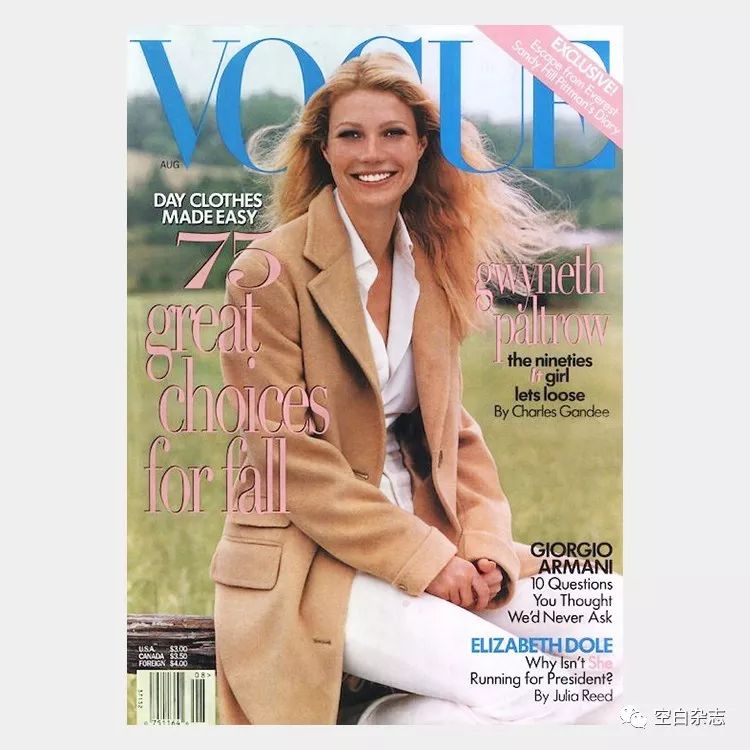

安娜看到了市场机会,将当时正当红的 Renée Zellweger、Gwyneth Paltrow 等女星送上 VOGUE 封面,满足了读者的口味。

VOGUE 1996 年 8 月封面

VOGUE 1998 年 9 月封面

VOGUE 1999 年 9 月封面

从那时起,时尚杂志开始雇佣名人编辑,他们的工作就是和好莱坞保持沟通和谈判,然后写出各种名人时尚新闻,与名人封面同期发表。相比各路八卦杂志,时尚杂志上的名人故事更受欢迎,爱情故事、离婚始末、育儿经历、个人奋斗等等,经过明星本人亲述和编辑记者加工之后,更具话题性和新闻性。

那段时间,好莱坞和 VOGUE 之间迅速形成了互惠互利的友好关系,明星需要杂志帮忙宣传电影,杂志需要明星提高销量,恰好时尚品牌也需要推广,于是一张 VOGUE 封面出街,对三方都是皆大欢喜。

登上 VOGUE 封面的明星,接下来会拥有比其他明星更好的资源,比如下一步电影主角、品牌代言合约等等,相当于一张 VOGUE 封面给明星提供了一张长期饭票。尤其在好电影好遇不可求的时候,演一部电影红了之后,明星可能就彻底消失匿迹。如何抓住短暂的事业颠覆期,获得更多的商业回报,就成了明星们的合理选择。

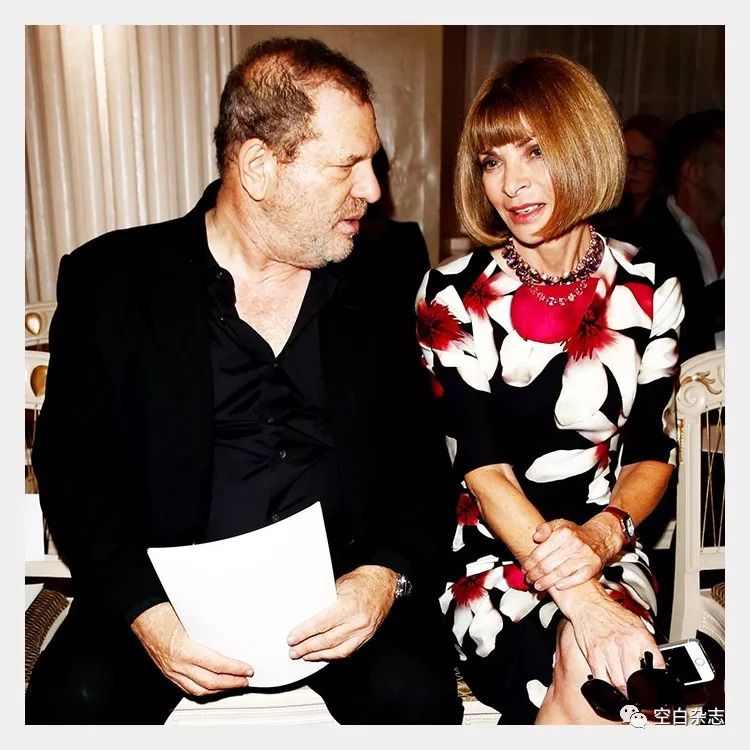

在那样的境况之下,掌握明星生杀大权的美国版 VOGUE 主编安娜·温图尔和好莱坞大佬哈维·温斯坦,组成了坚不可摧的双 W(Wintour-Weinstein)利益联盟。

哈维·温斯坦(左)与安娜·温图尔

当哈维的性骚扰丑闻在 2017 年 10 月曝光之后,各种阴谋论出现,讨论最多的话题,是早些年哈维出品电影的女主角,是否为了得到角色和登上 VOGUE 封面,做过一些违背良心的事,或者对一些不光彩的事情保持了沉默。

安娜在第一时间就做出了声明,表示自己并不知情。在今年的 Met Gala 红毯上,她安排知名影星斯嘉丽·约翰逊(Scarlett Johansson)身穿哈维前妻乔治娜·查普曼(Georgina Chapman)设计的礼服。

安娜还在 VOGUE 六月刊的卷首语描述了自己和乔治娜的长期友谊,宣称乔治娜在前夫的性骚扰丑闻中是无辜的。

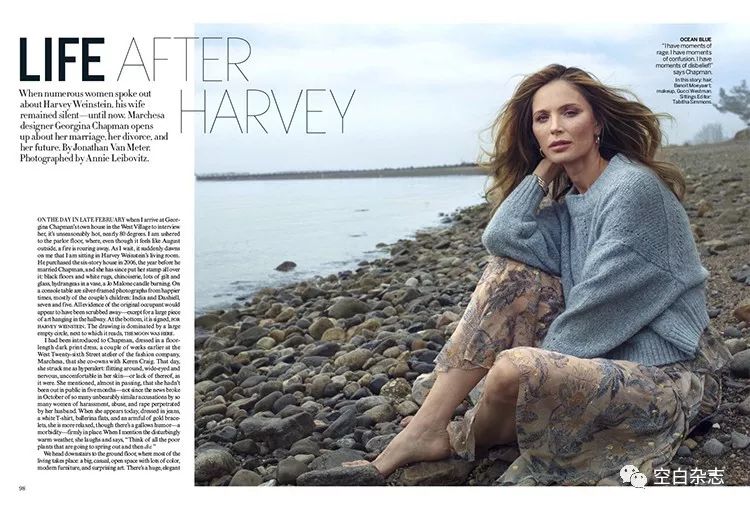

杂志还用整整 6 页专题将

乔治娜

塑造成讲究女性传统美德和屈服于婚姻的奇迹。

站在当事人的角度来看,乔治娜当然是哈维性骚扰丑闻的受害者,但是安娜和乔治娜作为哈维最亲近的人,却声称对哈维的所作所为一无所知,甚至还想从中获利,这让很多人无力接受,更加重了她俩就是同谋的怀疑。

怀疑并非空穴来风,早在 1995 年 9 月,安娜接受知名主持人查理·罗斯(Charlie Rose)的电视采访,话题围绕当年 VOGUE 九月刊展开,聊到秋季时尚趋势时,主持人问安娜是否有设计师推荐,安娜说卡尔文·克莱恩(Calvin Klein)的新一季作品非常美妙,然后两人聊到了当时深陷丑闻风波的 CK 儿童广告。

(查理·罗斯去年因性骚扰投诉被停职)

因为 CK 儿童广告太过暴露,当时引起了无数人不满,甚至惊动了美国司法部调查广告是否违反了儿童色情法。当然了,最终的调查结果是广告并没有违法。

作为营销传播高手,安娜显然明白 CK 广告打了擦边球,她才敢在严肃的电视节目里谈丑闻,并且力挺设计师。她说 CK 广告没有任何攻击性,时尚存在挑衅很正常,她还谴责美国公众过于保守,并对 CK 越来越有名却要背负更多的骂名表示遗憾。

有人将安娜力挺卡尔文·克莱恩、乔治娜·查普曼,与她力挺因反犹言论被 Dior 扫地出门的英国设计师约翰·加利亚诺(John Galliano)复出放在一起比较,其实有点混淆视听。

因为乔治娜和安娜当年在哈维的名人圈里得到过不少好处,而 CK 当年是 VOGUE 最大的广告客户之一,安娜力挺他俩,其实是在捍卫自己的利益。而她力挺加利亚诺,更多是出于惜才的考虑。

如果非要理解安娜的选择和选择方式,或许可以把她看作是一个精致的利己主义者,所有的选择都是最利于自己的选择,以她的身份和地位来说,就是最政治正确的选择。

03

能够常年做出政治正确的选择,源于安娜深谙政治套路,原法国版 VOGUE 杂志主编卡琳·洛菲德(Carine Roitfeld)早年就说过安娜是一名政客。

安娜周围从不缺政治人物,约翰·克里、奥巴马、希拉里·克林顿参选美国总统期间,她都有帮忙筹款。她从未间断的政治兴趣,很容易让她误会她在攀附权贵,是不是想步入政途。

2008 年,安娜为奥巴马竞选活动筹集了 20 万美元,还分别与设计师卡尔文·克莱恩(Calvin Klein)和影星莎拉·杰茜卡·帕克(Sarah Jessica Parker)合作举办了两次筹款活动。2010 年,奥巴马参加安娜的家宴,吸引了唐娜·卡伦(Donna Karan)等时尚界知名人士参加,参与费用是每人 30400 美元。

到了 2012 年,奥巴马第二次竞选总统时,安娜再次积极参与。她先与哈维·温斯坦合作,在哈维家中举办筹款活动,参加费用是每人 35800 美元。随后与莎拉·杰茜卡·帕克合作,在莎拉位于纽约西村的别墅里举办晚宴,参与人数 50 人,每人收取 4 万美元。

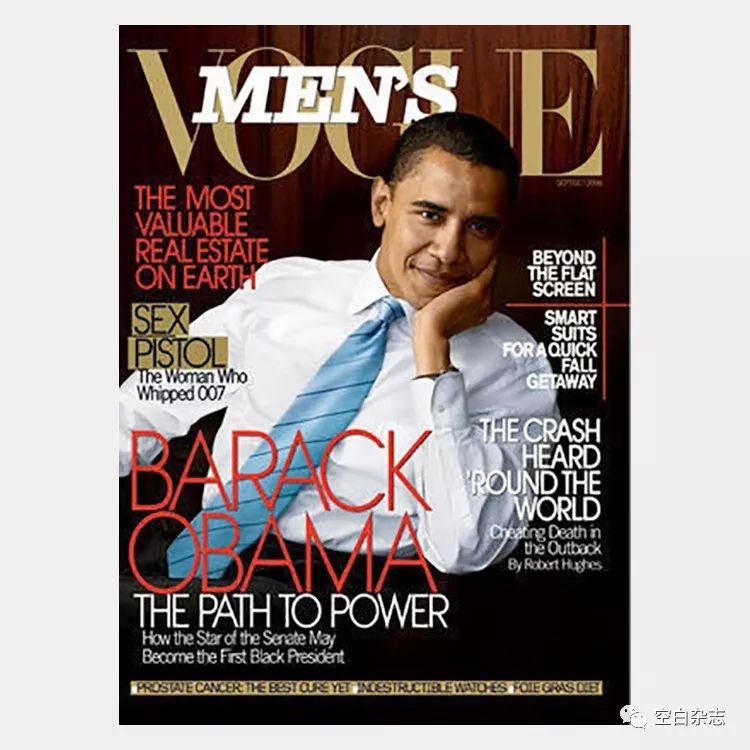

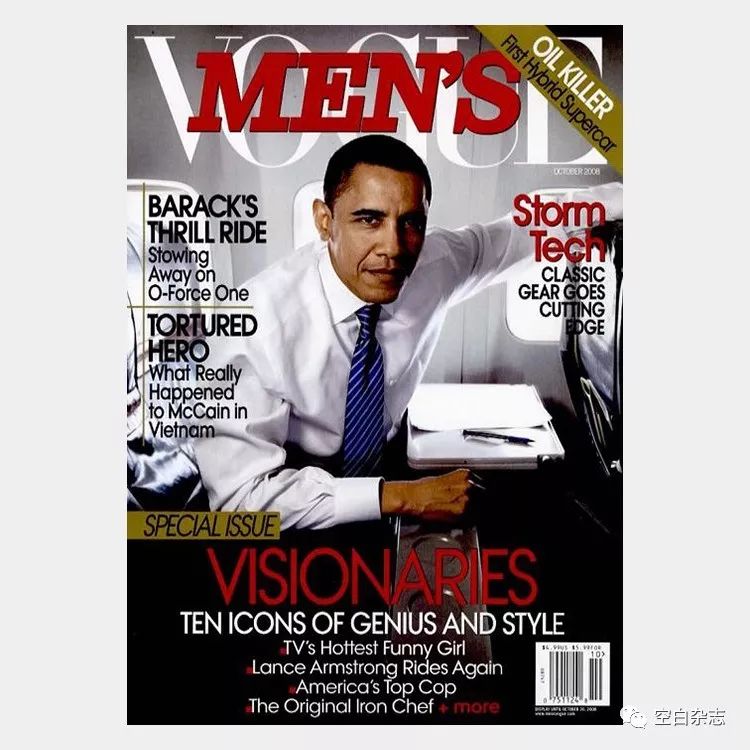

安娜还通过自己执掌的 VOGUE 为政治明星造势。早在 2006 年,奥巴马就登上了 VOGUE 男士版封面,并在 2008 年大选期间再次登上该杂志封面。

Men's VOGUE 2006 年 9 月封面

(c) Annie Leibovitz / VOGUE

Men's VOGUE 2008 年 9 月封面

(c) Annie Leibovitz / VOGUE

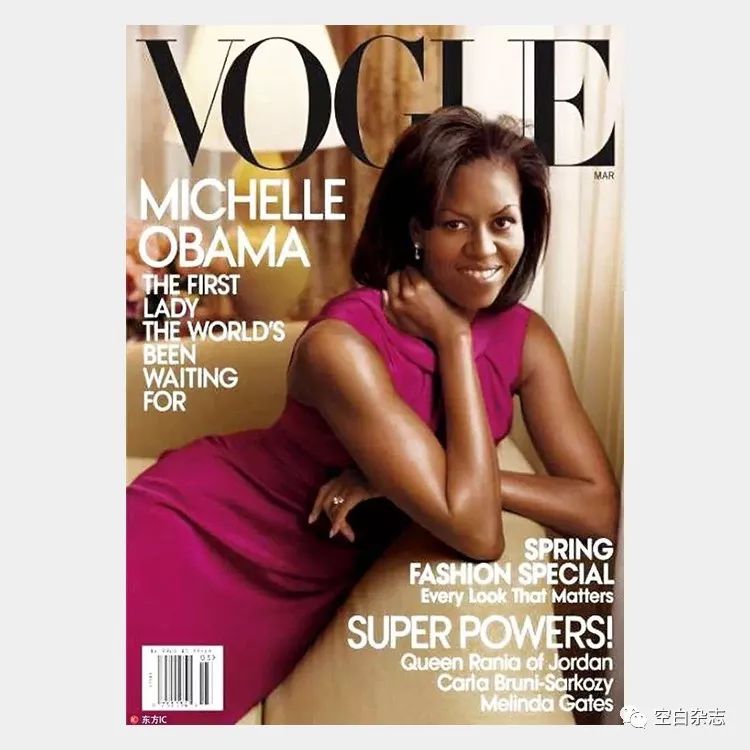

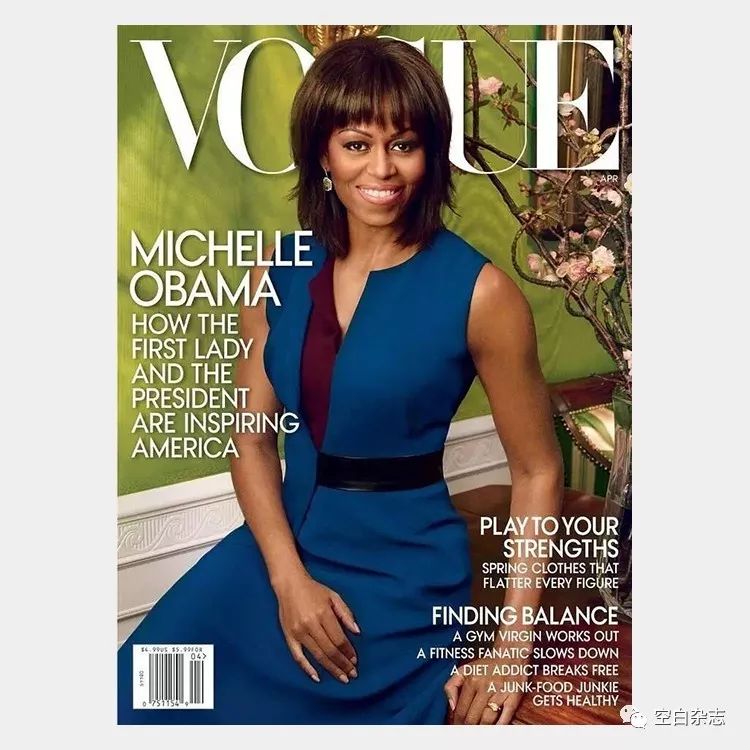

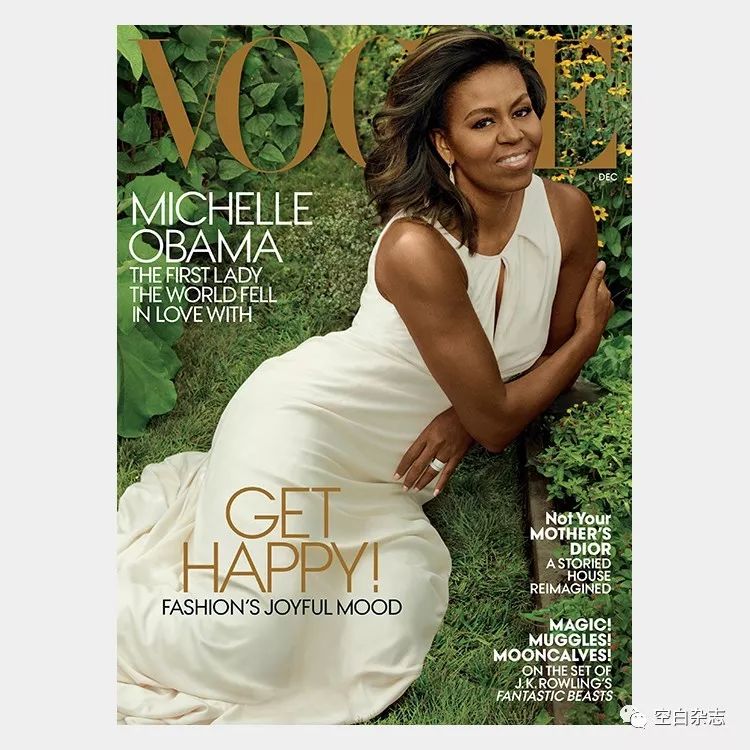

米歇尔·奥巴马也曾以第一夫人的身份三次登上 VOGUE 封面。

VOGUE 2009 年 3 月封面

(c) Annie Leibovitz / VOGUE

VOGUE 2013 年 4 月封面

(c) Annie Leibovitz / VOGUE

VOGUE 2016 年 12 月封面

(c) Annie Leibovitz / VOGUE

后来,安娜和莎拉被奥巴马任命为总统艺术人文委员会委员,安娜还参加过两次白宫国宴。

等到希拉里·克林顿参选美国总统时,安娜再次如法炮制,甚至康泰纳仕旗下所有刊物都发表文章力挺希拉里。

当安娜过于热情和白宫几总统、总统候选人搞好关系时,江湖传闻她想得到某个政府职位,被美国派去伦敦或者巴黎担任大使,而这恰好成为川普时不时要在推特上怼她的把柄。

根据安娜身边朋友匿名爆料,安娜只是对政治本身感兴趣,而对做政治人物并不感兴趣,况且她手上很多权利,都是基于她所在的职位和公司,而不是他本人。

如果她真想步入政途,现在应该讨好川普才对。从 1980 年代中期开始,川普就是 Met Gala 的常客,他还在 2004 年的 Met Gala 现场向梅拉尼娅(Melania)求了婚。

川普夫妇亮相 2004 年 Met Gala 红毯

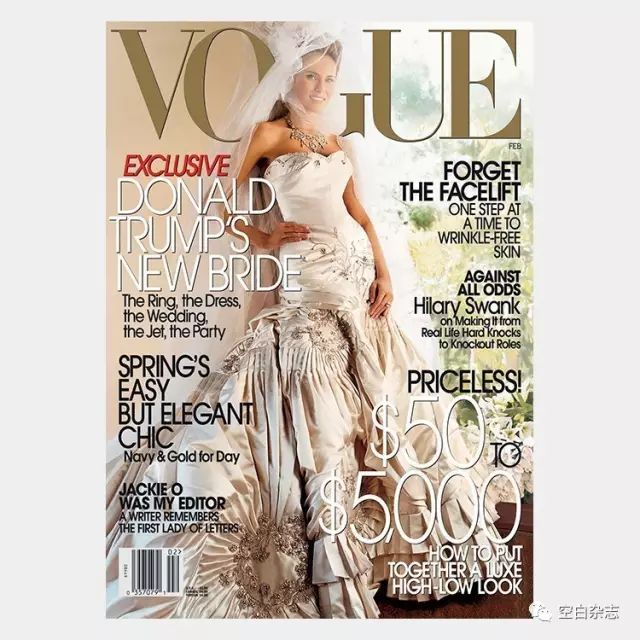

婚礼前,VOGUE 特约编辑 André Leon Talley 陪梅拉尼娅去巴黎买了婚纱,最终选中了价值 23 万美元、由英国设计师约翰·加利亚诺设计的 Dior 无肩带婚纱。

André 和安娜出席了两人的婚礼,梅拉尼娅还身穿 Dior 婚纱礼服登上了 VOGUE 封面。

VOGUE 2005 年 2 月封面

(c) Mario Testino / VOGUE

按照传统,川普上台之后,作为第一夫人的梅拉尼娅很有机会登上 VOGUE 封面,但是川普在竞选期间就和安娜结下的梁子,显然一时半会难以修复。

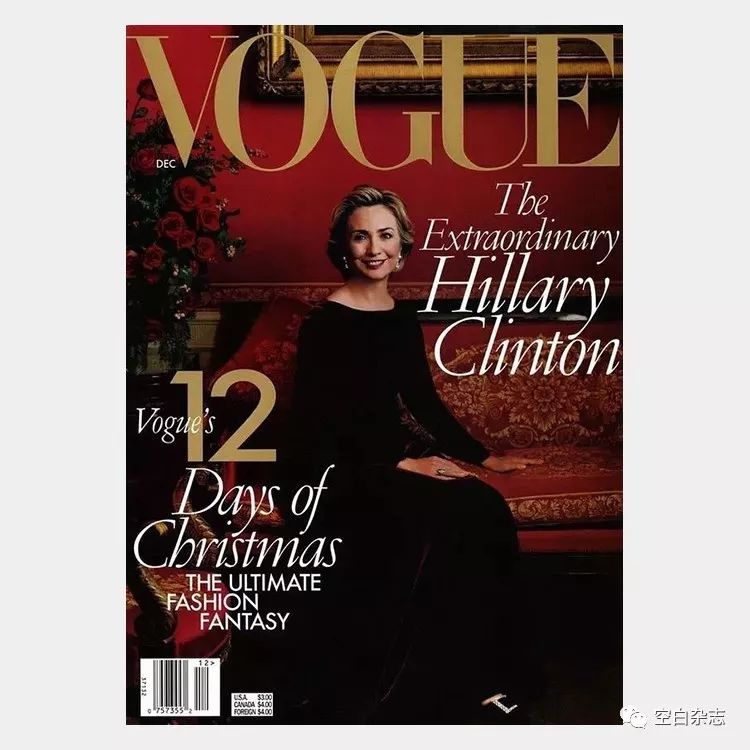

1998 年,希拉里以第一夫人身份登上 VOGUE 封面

(c) Annie Leibovitz / VOGUE

去年 10 月,安娜受邀参加詹姆斯·柯登(James Corden)主持的《深深夜秀》,在真心话大冒险环节,当被问到不会再邀请谁参加 Met Gala 时,她眼睛都不眨一下,说出了“川普”的名字。

安娜为何要拉黑川普,或许是源于她对是非黑白的判断,或许是川普从竞选到上台说出的各种奇葩施政策激怒了她,甚至可以理解为川普和她所代表的两个阶层(平民和精英)之间长期不可调和的矛盾。

04

安娜曾被问到如何看待印刷品的未来,她说:“应该让印刷出版物更加奢华、更加特别,将它们与其他东西区分开,可能会采用不同的形式,但是必须让读者看到在其他地方看不到的照片和故事。”

这就不难理解安娜为何要通过 Met Gala 构建一个巨大的名利场,将各种稀缺性的资源垄断在自己手里。

安娜在 1995 年接棒 Met Gala,然后在 96 年和 98 年缺席,99 年开始一直主持大局到现在。每一年,从请谁做嘉宾,到嘉宾入场顺序如何安排,再嘉宾入场后坐在哪里……她都会事无巨细地把控每一个细节。

延伸阅读:

Met Gala 红毯风光背后

但是她棋差一招,社交媒体兴起之后,人手一部功能差不多的智能手机,名人和大众的距离只是隔着两个手机屏幕,时尚行业遭受到了前所未有的冲击。

而且从历史进程看,时尚让女性走出了厨房,进入职场,拥有了职业发展的良机。眼下的社交媒体时代,让无数网红自力更生的美妆和街拍,都是时尚衍生出来的新工种。当时尚无处不在时,时尚杂志的存在就成了一个大问题。

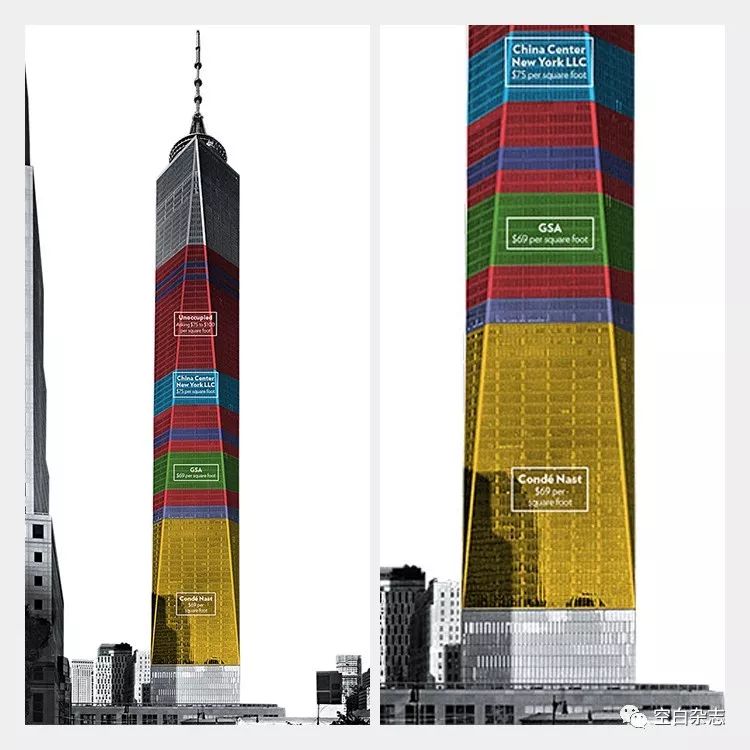

前不久,安娜所在美国康泰纳仕公司对外宣布进行为期 18 个月的内部重组。首先是进行裁员,VOGUE、GQ、名利场等刊物的重要职位都有涉及,人员减少意味着可以将办公室进行重新分配。

康泰纳仕的办公室位于纽约世贸中心一号楼,2014 年大楼竣工时,租下了 23 层。

此次裁员重组空出了 7 层,以每平方英尺 50 美元拿下,转租出去的价格是 75 美元,转租可以获得一笔可观的收入。剩下的 16 层,再进行空间重新分配。

康泰纳仕的改革由来已久,2013 年安娜被任命为公司的艺术总监时,就和公司首席执行官 Bob Sauerberg 开始进行一系列的变革。从关停 Details、SELF、Lucky 等杂志,到 Conde Nast Traveler、AD 等杂志进行时尚化改版,再到卖掉 Style.com、全面布局社交媒体,她都有积极参与。