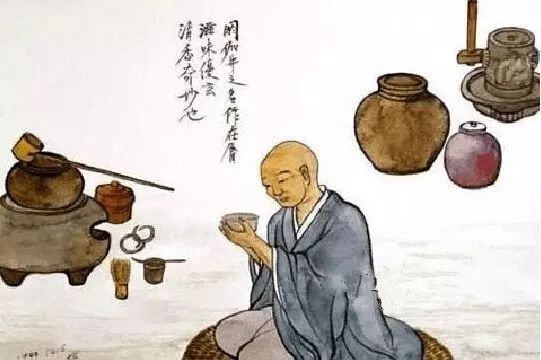

自古僧茶不分家,茶叶虽然不是僧人发现的,但从历史上看,茶与僧往往声名与共,休戚相关。茶对于僧人来说,并非是简单用作解渴的饮品,更多的是对本性真心的自悟;而僧人对于茶来说,除了是茶道重要的传承者之外,在茶的生产历史上也占有举足轻重的地位。

世界白茶在中国

中国白茶在福鼎

中国白茶在福鼎

熟悉白茶的朋友都听过这样一句话

“世界白茶在中国,中国白茶在福鼎”

,茶圣陆羽在《茶经》中记载“永嘉东三百里有白茶山”,茶史专家陈橼考证,“永嘉东三百里是海,是南三百里之误。南三百里是福建福鼎,系白茶原产地。”

茶产于山谷,而僧占名山,名山有名寺,名寺出名茶,最早的茶园都多在寺院旁,稍晚才出现民间茶园。据说白茶界有这样一个传说:

在白茶出现之前,寺庙里清修的僧人,想要为自己和来庙中清修的居士们提供一种茶饮。因为寺庙周围都是茶山,所以僧人便采用最符合自然规律的方式,将茶树的嫩芽采摘下来,在太阳光照下自然晒干。

这时

候

僧人们发现茶叶已经可以冲泡饮用,并且有一股独特的香气与滋味,

而且

自然萎凋的茶叶便于储存,冲泡之后的茶汤具有清神解毒退热的功效。饮此茶能够静心,抛却欲念,回归一种空灵的心境。由于全是披满白色茸毛的芽尖,所以将其称之为“白茶”。

是以,

这是“禅茶一味”的起源

,

也是白茶源自于寺庙的民间说法。

福鼎白茶含有白毫,白毫是茶叶身上的一层细绒毛,含有丰富的营养物质,干燥后呈白色。虽然许多茶叶都有茶毫,但经过种种工序,难免脱落。而白茶的制作工艺最为天然,加工时不炒不揉,只将细嫩,叶背滴茸毛的茶叶晒干或用文火烘干,而使白色茸毛完整地保留下来,使得茶叶外观满披白毫,如银似雪,故称

“白茶”

,

白茶素有“一年为茶,三年

为

药,七年

为

宝”的说法,越来越多的人喝白茶养生。

在古代,也只有高寺才有条件研究茶叶、提高品质和宣传茶叶。因为寺庙都有一定数量的田产,寺僧特别是那些大和尚,不参加生产劳动,他们有时间、有文化来讲究茶的采造、品饮艺术和写作诗以宣传茶叶文化。所以我国旧时有

“自古名寺出名茶”

之说

。

象山寺位于我国福建省福鼎市管阳镇徐陈村,始建于唐朝天佑二年(公元904),原名“象山堂”。

康熙年间遭荒弃,光绪丙戌秋,天成禅师与高徒碧崇、碧岳集赀诹吉复兴于旧址,时为兴盛,有僧众百余人,当代名僧智水出家此寺。旧时为福鼎六大寺之一,素有“银象山”之美称。

象山寺地处海拔600米左右的低山高丘地,气候温和,热量条件好,雨量充沛,多云雾, 漫射光,是茶树得天独厚的生长环境。

象山寺有别于其他名山古刹的是,这里少接法事,是一座净修闭关为主的道场。

虽然经历了数百年的战火磨砺,象山寺

“闭关”的传统,却一直保留了下来,闭关者在闭关期间,日常起居的照料和所需物品的准备,都需要由寺里负责。为了维持这些费用,象山寺的僧人们,将寺庙周边辟出茶园,在早晚功课的间隙,种茶、采茶、制茶,年复一年。

久而久之,在白茶制作方面,象山寺的僧人们,研制了一套有别于民间茶坊的生产工艺,并将这套工艺传承了140年。

古语云:高山出好茶。

象山寺僧人们的手制白茶全部取自海拔600米左右的高山上,地理坐标正处于北纬二十七度的中国“白茶带”的最佳位置。

正因为海拔高温度低,早晚云雾笼罩,雨量充沛,使茶树生长趋于缓慢,茶芽柔软,叶肉厚实。

茶树良好的生长环境,茶青足够的养分积累,是制作好白茶的第一步。

以禅心处事,以佛心制茶。这套传承140年的制茶工艺,延续了长久以来的僧人制茶时的那份天真自然,心无杂念的心态,不去追求工艺的先进,不炒不揉,日光摊晾,天然萎凋,适时烘焙。

如此制作出的白茶,芽头肥壮,满披白毫,汤色杏黄晶亮,入口甘甜清爽、 毫香蜜韵,阳光味十足,是茶类中不可多得的珍品。

普通的白茶制作的工序一般由萎凋、烘干、保存三步组成,

而银象山白茶却是遵七道传承古法( 采摘、摊青、萎凋、堆积、烘培、分选、拣剔)秘制而成,

秘制过程短则半月长则整月有余,延续了140年的制茶工艺,纯手工制作!

从茶山摘回来的鲜叶先用摊青木槽来摊存鲜叶。木槽四周打孔保证鲜叶四面通风透气,充分保持了茶青的鲜灵度。

采摘鲜叶用竹匾及时摊放,厚度均匀,不能翻动。摊青后,依据气候条件和鲜叶等级,

不炒不揉,日光摊晾,天然萎凋。

天然萎凋与萎凋槽萎凋的白茶在品质上有明显差异。天然萎凋能够吸收来自太阳的自然能量,

“呼吸吐纳”相对自然协调,香气与滋味也更加自然协调饱满;而萎凋槽萎凋,走水过分强烈,呼与吐的作用完全盖过了吸与纳,导致物质水解不充分,较自然萎凋的白茶口感上淡薄,涩感略重。

而一般的小作坊、企业为

降低成本、缩短工期,基本均已采用摊青萎凋机,摊青萎凋机对茶青本身品质的损害是极大,产出的茶青死气沉沉、毫无活性,成茶之后,也会明显感觉到闷青味儿很重,存放数年后的转化程度也会收到很大的影响!

碳煴≠碳焙,银象山白茶的碳煴工艺是指用碳火微火低温烘干,而并非焙烤!烘是要干燥、烘干,焙是要焙熟、焙透。虽一字之差,失之毫厘,谬之千里!其实茶品经过“萎凋”后,便已经可以饮用,现在市面上的白茶大部分也止于这一步,这也是为什么同样是白茶,样子外观差不多但是口感、香气、回甘及喉韵会有天壤之别的重要原因之一!

“僧人制,手工茶”。千年古刹“象山寺”的僧人按传统加工艺负责生产加工,师傅们将茶与禅相互渗入,相互影响,通过闭关悟道,护关制茶,在禅与茶之间交替,融合成的一种禅茶文化,追求“正、清、和、雅”的精神。禅茶中有禅机,银象山的禅茶,每道程序都源自传统、启迪佛性,昭示佛理,赋予白茶新的意义。

想了解更多白茶知识,想喝到象山寺僧人手制的祈福福鼎白茶,

可以加张珍微信

qq59xs

(点击微信复制添加)

白茶性味寒凉,是民间常用的降火良药,自古以来就有许多关于白茶清凉解毒、治疗养护麻疹患者的记载

。

现代医学进一步研究表明,同其他茶类一样,白茶也具有抗氧化、预防心血管疾病、调节免疫功能、防癌抗癌、消炎解毒、抗过敏、抗高血压等营养和保健功能。但因其独特的加工工艺所对应形成的内质生化成分,使其具有不同于其它茶类通常的保健功效,如

“三降三抗”。

师父们说:“茶也是有生命的,你对它好,它就能快乐的长。”

象山寺的茶是

“听着佛乐长大”的。师父们

每日念经诵佛,与茶

“沟通”

。

由于佛教从一开始就主张不杀生,所以寺庙的僧人们更是遵守戒律。加之象山寺茶山生态优良,茶树拥有着清新的生长环境,良好的土壤,纯净的水质,所以从未喷洒过农药等有害杀虫物质,这样的好山好水和良好的生长习惯,才有了白茶的纯净韵味,更是对人体没有任何损害。

除以上日常保健的功效以外,象山寺特有的僧茶还有着几种与众不同的茶。比如有师傅闭关时的所制的

“闭关茶”

;观音菩萨诞辰之际所制的

“观音茶”

,更有僧人们在重大节日里祈福的

“祈福茶”

。

据一位常去象山寺的有缘人说,偶然间得知“祈福茶”,并且喝过以后,香气、滋味转于富饶、醇厚,回甘,喉部有清润感,如饮甘泉般甜润顺滑。觉得自己整个人都轻松了许多,一直困扰自己工作的几个问题也迎刃而解。虽说是“祈福茶”,但又何尝不是好茶带给自己的好心情,好心情带来的好的机遇。

想了解更多白茶知识,想喝到象山寺僧人手制的祈福福鼎白茶,

可以加张珍微信

qq59xs

(点击微信复制添加)

张珍,自幼在象山寺山下的管阳镇徐陈村长大,

从小受象山寺师父们的熏陶,与佛门有一种自然的亲近。

耳濡目染的原因,加上在这个白茶盛兴之地,

以及

对白茶的喜爱,

在不知觉间

中已经

结下了一生的缘分

,因为如此,

长久以

来也

一直从事与白茶收藏与品鉴的工作。

白毫银针的鲜爽,牡丹的清醇,寿眉的醇香。或是遇到难得的老茶,或是看见茶树上的新芽,

对

她

而言便是难得的乐事。

从小在象山寺的所见所得,让

她

明白了禅茶一味与普通茶叶的区别,不论是产地、工艺,亦或是净胜层次,都与

她

之前接触了几十年的的普通白茶有着明显的区别。

通过从小与寺里的接触

,

她

也切身处地的体会到了闭关艰辛与护关的不易

;因为

由于象山寺少接法事,主要以静修为主,费用不足以维持闭关期间闭关者日常起居的照料和所需物品的准备,

她

越发觉得应该尽自己绵薄之力帮这座千年古寺做些事情。也许是佛家的缘法,也许是

她

的诚心,在与僧人的不断交流

中,她

终于得到象山寺住持释界安法师的认可,皈依在其门下,法号

“妙真”。

皈依佛门后,

她

发出了自己的大志愿,就是让更多的人能够喝到正宗的福鼎白茶,让更多的人感悟到禅茶一味的体验,将师父们制作出来的白茶正式命名为:银象山白茶。目的就是让所有人知道,这座山,这座寺,这群僧,这碗茶对于每个茶客都应该是该品尝一番的佳品。