撰文 摄影

/

小野人

编辑 /

江锦

5月底的那几天,北方的天气特别晴朗,我请假回到豫南老家,帮父亲收小麦。

千里之外的北京,我先生也请了假,徘徊在一所小学的办公室外,已经两三天了。

5月31日,北京幼升小资料审核就要截止了,因为办理居住证时的一个小错误,女儿入学资格审核卡壳,如果不通过,今年就无法在北京入学。

我先生每天往返于派出所和审核入学资料的办公室,焦头烂额不知所措。

我在河南帮不上忙,一边在铺满新麦的小院里干农活,一边绞尽脑汁地考虑补:

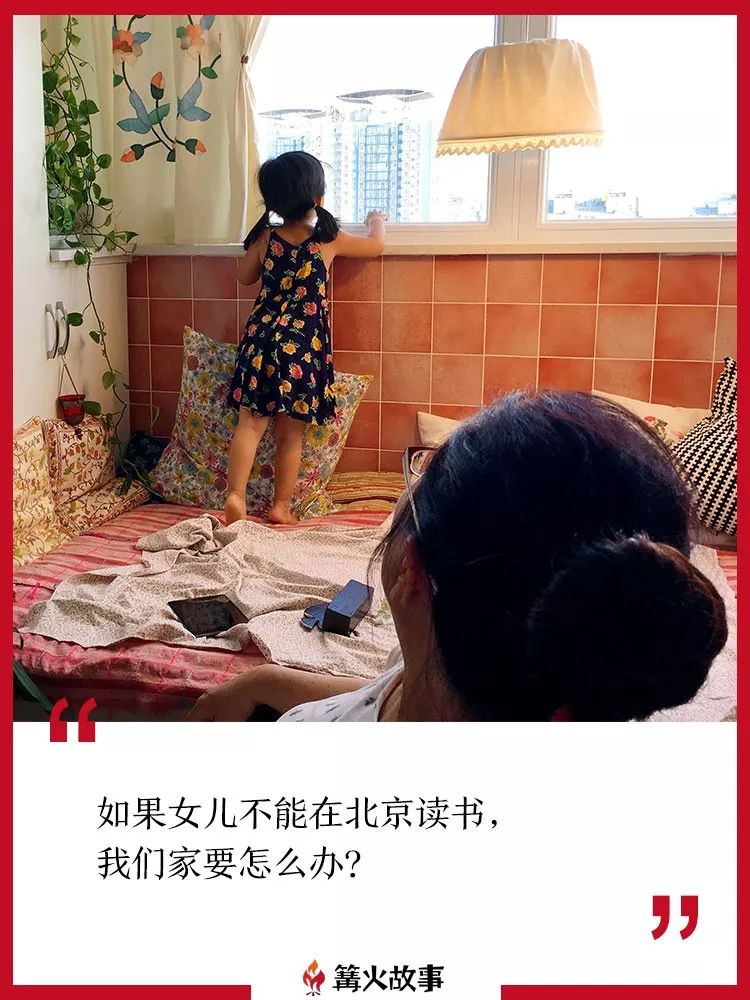

如果女儿不能在北京读书,我们家要怎么办?

十年前,大学毕业后我直奔北京,在这里工作并与先生相恋结婚。

2012年冬,我怀孕后妊娠反应剧烈,每天在不见天日的雾霾奔波,非常抑郁,我萌生了离开北京的想法。

2013年春我带着尚在腹中的女儿随先生回他内蒙老家。

本以为这次与北京就此别过,朋友戏说我是“出塞”,与老友的散伙酒喝了一场又一场。

“塞外”对我来说是陌生的。

除了气候和生活习惯上不适应, 在这个河套平原小城里,左邻右舍都是六七十岁的老年人,除了先生的亲戚,我几乎没有认识新朋友,还患了产前抑郁症。

生活上虽然有公婆照顾,但是少了志同道合的朋友,以及新鲜事物和变化。

女儿出生后,我的工作依然是以北京为核心展开,尽管是自由职业,每隔一个季度都需要去北京见合作方。

2015年因为患了眼病,这个病只能在北京同仁医院看,每隔20天要去拿一次药。

从内蒙回一次北京要坐14个小时的绿皮火车,我就这样折腾了一整年。

我曾带着很多植物的种子和文艺青年的浪漫情怀幻想在先生家建造一个世外桃源。

但现实让我清醒的意识到北京对我这个不靠谱青年更包容,而且事业发展和医疗的资源都是小城市不能比拟的。

逃离三年后,2016年我再度返京,这次还背着3岁的女儿。

算是中年得子,相比年轻人更多一份疼爱和珍惜。

我走哪里把女儿带哪里,正如老人常说的“恨不得拴在裤腰带上”。

因为先生在内蒙的业务还没处理完,我一个人背着女儿找房子,搬家,连面试都带着她。

有时候把她放在公司门口的保安室内,有时候直接带着她面试,我和面试领导聊工作。

她自己钻到桌子底下玩耍,不吵不闹。

有次办完事回家已经十一点多了,离出租屋还有八百来米,不远不近,打不到车。

我背着双肩包,手上还提着两个大包,天通苑下车后不得不把熟睡的女儿叫醒,她不吭声迷迷糊糊地就跟着我走,像个小木偶一样。

四月的北京还有点冷,十字路口等红绿灯时,我蹲下来抱她,发现她一直在抖,手脸冰凉。

我吓了一跳,赶紧把双肩包挂到胸前,把她背起来,500多米走走停停,到家十二点多了。

即便如此辛苦,我也不愿把她交给别人带。

正式开始工作后,先生把女儿接回奶奶家。

见不到她,我更加操心,听奶奶说有次女儿拉肚子拉到爬不起来,爸爸都不给吃药,也不告诉我。

这太让人揪心了,虽然我也是个粗线条,但是在照顾孩子上怎么着也比爸爸细心很多。

为了女儿健康顺利的成长,我下决心无论如何都要把她带在身边。

两个月后先生带着女儿来到北京,我们在逃离一次北京之后再次举家回迁。

为了女儿未来能在北京念小学,我坚决避开中介,花了两个月时间找房东直租,首要条件是有学位并且能让我们用,终于碰到现在的房东爽快答应。

《圣经》里有句话“你们看那天上的飞鸟,也不种,也不收,也不积蓄在仓里,你们的天父尚且养活它……”我性如飞鸟,不喜拘束,不善谋划,这些年一直在路上漂泊。

直到女儿出生,我从“小野人”变身背着壳的“小蜗牛”,慢慢感受到“家”的含义。

为了给女儿一个相对安稳的家,我和先生从空中落到地面,开始脚踏实地为生计奔波,不再羞于谈钱。

为了她能顺利入读北京的小学,我们仔细研读政策法规,时刻关注政策动向。

2018年4月初我带女儿刚从外地回北京幼儿园的第一天。

“你家虫虫还要不要在北京念小学呀?

准备的怎么样了?

”我刚把女儿送到学校,园长就劈头盖脸的来了一顿。

我愣了一下说:

“要啊,一直在关注着呢!

”

“那你从现在就得做准备工作了,要不然就就来不及了!

社保到明年五月份至少要交一年,这个月就是最迟了,还有其他很多条件,园里发的幼升小入学手册仔细看看吧。

去年班里有个孩子就耽误了,在大班蹲了一年。

”

我心头一颤。

社保、居住证、房产证、房屋租赁合同,劳务合同,五证一样都不能少。

看起并不是很难,房屋租赁合同,劳务合同就在家里,房产证再跟房东确认没问题。

只剩下社保和居住证还需要重新办理。

。

我们在北京工作多年,社保顺利解决。

居住证至少要提前半年办理。

虽然不紧急,我也不敢再拖。

跟房东要了房产证复印件,带上租房合同,身份证,社保缴纳记录,去派出所填表照相。

我踏踏实实的等着女儿幼升小的入学审核。

但是万万没想到,在申请居住证时不小心犯下的一个错误给我们挖了一个大坑,在最后审核的时候才发现。

今年4月底,我们在网上填表提交申请。

5月21号预约面签审核。

审核要求我和房东本人一起去。

我推了要出差的工作,房东却临时有事出差了。

已经到了审核的最后十天,怕中间出差错,我们不敢再拖。

最后想了一招,让房东的爱人带上房产证和结婚证去审核。

审核办公点设在距家五公里之外的一所学校。

我们和房东爱人从不同方向集合在此。

审核办公室在三楼美术室,一排桌子后面坐着几个工作人员,每人负责审核不同的项目,语气和蔼态度友好,倒是让我放松了不少。

初审虽然遇到了一些小问题,但是跑了两趟也都补齐。

”我收了你的社保证明、劳动合同、租房合同、知情同意书、房产证、户口本、身份证、结婚证、居住卡一共9样……“最后一位审核的工作人员画得极快,我脑子根本反应不过来他说的都是什么东西,只好”嗯嗯“地应着。

”资料齐了,回去等结果吧,一般3到5个工作日内会通知。

“

那天,我一身轻松,从审核处回来就拎着箱子去了火车站,回老家帮父亲收小麦。

一个炎热的中午,我正在老家院子里推晾晒的小麦,忽然接到一个电话,通知我们的材料有两处问题,无法通过审核。

一是女儿出生证和户口本名字不一致,二是居住证上房间号和房产证上的不一致。

我一下蒙了,她又告诉我,名字不一致,要么重新开一个出生证,要么找当地派出所在户口本上加上曾用名。

但居住证上写错房间号的问题她也不知道怎么办,只能先提交上去再等结果了。

此时距离审核结束还有一周,首先要回内蒙改户口本,简直是十万火急,我立刻给先生打电话,当天就把户口本寄回内蒙。

小小居住证给我们出了个大难题。

我们租的房子在五层,一层两户,按习惯门牌号分别叫501、502,但房产登记证上写的是512。

我去办居住证的时候没注意,在派出所填表时按习惯的叫法写了502,最终拿到的居住证上写的也是502,现在我掉进了自己挖的坑里面,还不知道怎么出来。

这个错误有些低级,但是后果很严重,而且整个系统没有容错空间,我们没法补救。

5月28日,先生再去派出所咨询。

一位工作人员建议不要改居住证,因为改过之后,地址一致了,但是办证日期不符合2018年12月31号之前就住在这里的要求,就更说不清了。

我们左右为难,只好再去找教委咨询。

先生再次跨上那台电瓶退化的二手电动车。

那天电力不太足,先生不敢快跑。

从派出所出来,电动车以大概每小时10公里的龟速,驮着他和比他的体重更沉的焦虑,辗过时代广场、辗过文华东街、辗过基扬路、辗过北郊农场……

这次先生被允许写一张情况说明。

“我尽量让自己看上去和平常一样,我走到走廊里,坐在一张小课桌旁的凳子上,握笔的手在不停地颤抖。

我悬着笔比划了几笔,手还是抖个不停。

我在默默告诉自己,不用高兴得这么早,最终结果还没出来,也许人家只是安抚你,写这个就是为打发你走。

但这些暗示统统没用,没办法,我只好尽量写得慢一点,努力把笔划写得直一点……写完了,我发誓这是我这辈子写过的最难看的字。

”先生回忆当时的情景。

后来我收到他的短信:

“一线生机……“。

5月31号是最后截止日期,审核仍然没有通过,我们不知道该去找谁,怎么办。

审核处是唯一能找得到的地方。

这已经是先生第八次来审核处了,明天连这个点都撤了。

他焦躁地来在办公楼门口转圈,想着怎么跟人家说明这个事。

晓之以理,动之以情?

还是撒泼耍赖?

先生在心里演练了好多种可能,甚至想到因为大闹教委被拘留。

不过再想想我还在老家,要真闹,女儿上学的事就彻底凉了。

其他十来位家长跟我们一样碰到了各种问题。

大家坐在走廊里,寂静又不安。

一位工作人员出来要家长到外面去等,家长们只好转移到马路对面大楼的阴影里。

坐在台阶上的一位妈妈说:

“这是我这辈子干过的第二没尊严的事情,第一是生孩子。

我现在碰见谁都给人点头哈腰的,见谁给谁说好话,真想干脆离开北京算了。

”

离开北京,是我等待审核结果的时间里考虑最多的事儿。

我一直在老家听着先生汇报进展,在小院里,我跟父亲说,因为我们的失误,虫虫可能不能在北京上学了,要么回来跟着姥爷,要么就去舅舅家吧。

我多年没参与过麦收,今年站在田野上,感受着金色的麦浪,还有久违的麦香扑鼻。

我的村庄安宁干净,大伯生前在路边种的月季恣意绽放。

叔伯婶子还是会把晚饭端到门口,聚在一起边吃饭边话家常。

有时候到九、十点钟碗还没端回家。

我的心也跟着安静下来,我回来之前背痛脖子僵,胃肠功能紊乱,感觉像老太太一样,几天后所有的症状都缓解了。

回家之后,虽然我总和父亲抬杠顶嘴,但能感觉到他的开心,我总想多待几天。

如果带着女儿回到这里生活呢?

村里的小学离家300米,是我读过书也教过书的地方,甚至不用接送,春节期间女儿在这里念过半个月一年级,还得了个奖状。

我还可以把摄影课带到小学,和这帮孩子们一起拍自己的村庄。

也有机会听老人们讲从前的故事,梳理村庄的历史。

先生的反对把我从不切实际的幻想里叫醒。

女儿对农村生活并不习惯,对村子也不熟悉,看过那么多老人带孩子出事儿的案例,把女儿留给67岁的老父亲显然不让人放心。

此外村小只有语文数学两门大课,师资跟北京相差甚远。

女儿在哪里念书忽然升级成了一场家庭内部斗争。

我否定了把女儿送回内蒙,离北京太远,爷爷奶奶接送也很困难。

我和先生一起把家里的亲戚“盘点”了一遍,实在不行只能送到我弟弟家,让女儿和我的小侄子一起在河北念书。

又想起堂姐的孩子,在姥姥姥爷家长大,老一辈再怎么疼惜,还是弥补不了父母的缺位,导致孩子跟父母关系到现在也问题多多。

我绝对不能让自己的女儿当留守儿童。

女儿很早就懂得了“留守儿童”的意思,每次收拾不了她的时候,送回家做“留守儿童,成了”杀手锏“。

入学审核的事情女儿并不知晓,但是遇到问题时,先生曾问她:

“如果这次不能在北京念书,怎么办?

”正开心舔着冰激淋的她,小脸立刻沉了下来,等了好一会才说:

“没办法,那就回老家吧,但是我有个条件,你们要一个月看我一次。

”

最坏的打算,就是女儿回老家读书,我陪着她,放弃在北京的事业,让我老公一个人在北京工作。

这样一家两地,当然比不上在北京的平静生活。