【严肃八卦(微信号yansubagua)禁止未经许可转载,转载及合作请询@萝贝贝,或邮件至[email protected]】

ps当然欢迎你们把原文转发到朋友圈

(最近欠大家很多个影视剧测评,待我慢慢还……)

(本文是一个任性的观后感,肯定有剧透,但没看过我说的影视剧也不影响阅读。)

《东京女子图鉴》,每集20分钟,一共11集,应该很快可以看完。

讲的是从小地方迁徙到大城市生活的女人,但我觉得几乎每个女人都能在她的20岁到40岁里找到些共鸣。

而首先吸引我的是:这个女孩看杂志的样子,跟我以前一模一样呢,看到时尚杂志上写的内容,就以为是真的,以为大城市里每个女孩都过着这样的生活

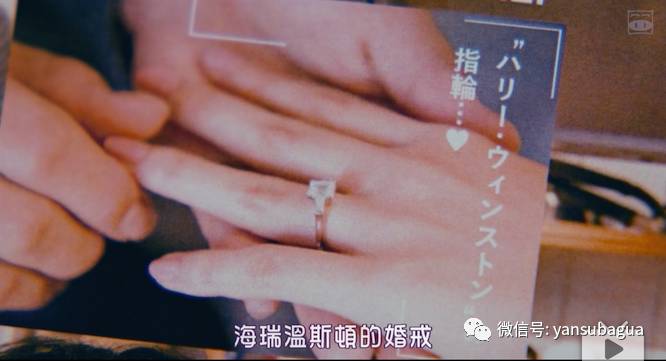

日本杂志最喜欢做什么“30天的穿搭日记”这种策划主题,除了穿搭之外传达着某种“标准高贵的生活方式”:购物、化妆、约会、出入高档消费场所,工作体面光鲜,用消费主义的仪式感来达到生活成就(度假、钻石等等)。

但,完美人生就是这样吗?

女主角绫说,自己的愿望就是变成

“备受羡慕的人”

。

其实看了全剧就知道,她从20岁到40岁,人生主旋律是“羡慕别人”,拼命地往自己羡慕的那种人努力。

而所谓的“羡慕”,核心关键词是——消费主义。

刚到东京就到最贵的地方去找房子,因为那是杂志上写过的地方。

有了个相处融洽的男友很快分手,因为觉得出租屋里做饭看电视的生活跟老家没什么区别,根本没意义。

她需要什么呢?

和高帅富约会,到杂志上说过的餐厅里吃饭。

之后这个女人消费的级别越来越高,约会的男人也更优质。

剧情肯花大力气来展现“有钱也是需要学习消费的”,例如高级饼屋的饼要装在纸盒子里而不是木头盒子里。

但是高级感的物质生活,是这么容易用“约会”来换取的吗?

《东京女子图鉴》设定好了每一个年龄段的幻灭。

25岁:想要高帅富和美丽的约会然后结婚——此路不通,高帅富为什么要喜欢小地方来的、相貌平平的打工族?因为他要骗炮啊。

30岁:想要变成银座贵妇,享受到顶尖的物质——优越的男人教会你消费之道,但他做这件事的目的是:需要个不跟自己所要婚姻的婚外情人。

35岁:想要结婚,所以开始相亲,学会降低标准,找到高规格经济适用男——发现这么过日子也没意思,离婚算了。

40岁:睡小鲜肉,给他钱,得到欢愉。——鲜肉会找到更阔绰的白富美,她居然失落了。

这整个过程里,“消费主义”始终是女主的行为目标。她要过上广告里那样的日子,别人都吹嘘这是“生活一定要的”,所以她也要。

11集的故事里,她有过真正的爱情吗?

最接近爱情的是她刚到东京时交往的那个男友,一起吃章鱼烧,手牵手一起回家。

但这其中,是因为爱还是因为排解寂寞?我想是后一种因素更多。

如果真的爱,就不会觉得“两个人做饭看电视睡觉”是一种无趣的生活。

从20岁到40岁,她都没有一次因为“这个人本身”而产生爱情,她每一次恋爱都跟“阶级”有关。

所以结局恶狠狠地打了她的脸。

出身也是一种阶级,她即便跟白富美们坐在一起喝茶插花,也不可能是纯血白富美,相亲对象嫌弃他,包养的鲜肉抛弃她另攀高枝。

因为她输在了出身上。

残忍吗?

对女主来讲这很残忍,但我觉得完全是因为她太看重消费和阶级而造成的。

如果一群人,只以“出身和地域”作为择偶标准,这样自我封闭的评价体系,我想任何一个真正有开放心态的人都不会喜欢。被他们抛弃?是我的话,会抛弃他们吧?

我不了解日本的情况,但我觉得在至少我认知到的社会里,“只跟指定户口的人结婚”,这种人本身也都目光狭窄、无趣至极,为什么要跟莫名其妙的优越感玩呢?再见好了。

顺着这个问题就要说到《东京女子图鉴》最令人遗憾的地方。

诚然剧情里交代了绫一路在职场一路上升,人到中年能体会到工作的乐趣。

但从头到尾,都没有一刻,绫对

“有意义的工作”

有明确的了解。

我们看到的是她心思一直在男人、攀比以及消费上。

当然,原作本身就侧重于都市生活和不同年龄段的生活状态描绘,加上剧集本来就是20分钟一集的篇幅,没法展开个人奋斗史。

可还是忍不住问,是来不及交代绫的工作追求,故事设定里她就是这样一个茫然的追逐者?

绫职业生涯的关键转折点是从小公司跳槽到了Gucci。

但在那之前没说绫的工作有什么过人之处(可以脑补她自幼熟读时尚杂志所以了解时尚行业?),那场面试戏里也看不出她有什么卓越的表现。

尤其是,女上司问“1985年发生了什么”,她回答不出来。

1985年是什么呢?日本制定了《男女雇佣机会均等法》,从法律上来讲,女人在职场上享有和男人一样的机会。(这个法律梗《非妈妈白皮书》里也有,非常重要。)

女上司旗帜鲜明地认为女人应当有独立工作能力,不喜欢小姑娘用青春换人生:「你根本不知道,我们这一代受了多少苦才换来男女平等的。」

但很可惜,即便绫到了可以和上司把酒言欢的地步,也不一定完全理解女上司的理念。

《东京女子图鉴》整个故事都是在欲海中浮沉,但最终以貌似“小确幸”作为结尾,女主角和男闺蜜搭伙过日子。她如何消化自己的欲望?

“把嫉妒做人生的调味品。”

但在街上看到另一个贵妇,还是忍不住再次久久凝视,浮想联翩。就像她曾经无数次在街上羡慕别人一样。

某个角度来说,这个结局也挺好。不是每个人的生活都像标准作文那样起承转合最后一定来个大升华。

既然不是天才,到底能找到怎样有趣的人生追求呢?

如果不是这山望着那山高,如果不是一直有羡慕的人,生活好像也很了无生趣?

人生没有定论,《东京女子图鉴》详细拆解了普通女人的欲望,总能戳到点什么人。

但把这些片段拼在一起,唯一不成立的是女主角那坦荡的职场路——如果一个女人像绫这样,是没法节节高升的。要么变成高级名媛专心取悦男人换取自己的生活,如果没法习得这种技能,估计生活是在原地打转了。

小姑娘们啊,千万不要相信绫那样职位和收入随便上上班逛逛街就有了,上班晋升是很累人的,下一个台阶总是来得千难万险。

————————

然后,还是来说说消费吧。

我是看日本杂志度过幻想的青春期的。

从日本杂志到日系的护肤品和化妆品以及各种设计产品,都有一个共同的特征是:消费可以是一个解决方案(solution)。

皮肤干燥和衰老迹象可以用护肤品,胖瘦都有穿衣法则,这些不奇怪;但来自日本的消费主义里,连心情不好都需要用粉色妆容和愉悦香氛来改善,甚至他们还经常抛售出各种“提升桃花”“增强运势”“告别拖延症”“变成个整洁的人”之类的消费解决方案。

这套逻辑现在仍旧存活在网络上那些“情人节一定要有这个礼物”“人生必去的xxx个独家场所”“三十岁之前一定要xxx”“xxx岁前财务自由”的热门文章里。

他们认为人生会有个解决方案,用钱买,然后自我满足,人人艳羡。