每年4月2日“世界提高自闭症意识日”前后,媒体上都会出现很多关于自闭症的报道。但镜头的焦点往往是对着少数有着天赋的自闭症儿童,而最需要关注身陷困境的星儿家庭却屡屡遭到忽视。

精心准备的各类活动节目给了自闭症患儿走上舞台的机会,但也

无法展现自闭症患儿家庭举步维艰的日常生活状况。

自闭症是一种在儿童发育早期就出现并且持续终身的精神障碍,与后天养育和性格问题均无关联,症状包括特殊的社会互动、异常的学习方式、对特定对象的强烈兴趣、重复的行为、交流行为缺陷和接收感官信息的特殊方式。美国疾病预防与控制中心2014年的数据显示,每68名儿童中就有一名患有自闭症。

由于中国对自闭症的认识较晚,1982年才首次引入这一概念,加上很多自闭症患儿的面容和普通人无异,以及媒体和文艺作品对“天才”的强调,社会对于这个群体仍然知之甚少,而且存在不少误解。

(澎湃新闻记者

朱凡

)

我是摄影师郑敏,希望通过镜头,告诉大家他们

孤独世界的真实模样

。

我是摄影师

郑敏

,2010年,一个偶然的机会让我接触到了自闭症这个群体。7年多的时光,我跟踪拍摄了近30位自闭症患儿和他们的家庭,并用图片和文字记录下来。至今已有150多篇《关爱自闭症》的博文,10万多张照片。今年,举办了我的个人影展

“走进孤独世界”

。天才、神童、性格内向、家长没教育好等特征是不少朋友对自闭症的印象,然而,我认为社会不少人对自闭症的理解是有偏差的。

我希望通过分享自己的拍摄体会,能为大家还原一个真实的孤独世界

,至于我如何用镜头还原他们的世界?自闭症群体的真实世界是什么样的?欢迎提问!

用相机拍得到星儿的内心世界吗?

咚咚园:

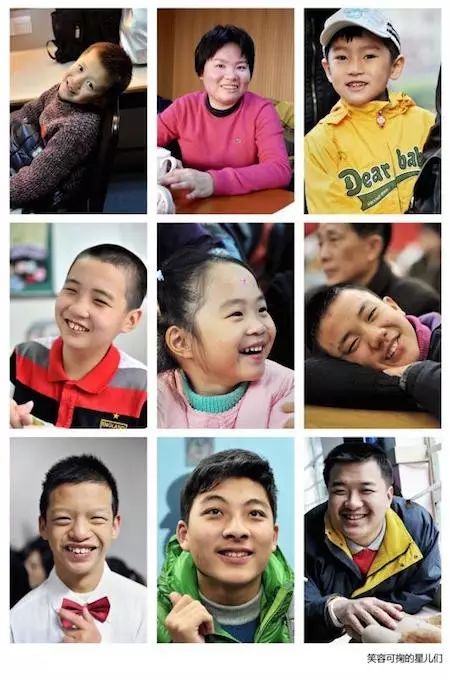

请问自闭症孩子会开心的笑吗?谢谢!

郑敏:

你好!他们会笑,而且会笑得很纯粹、很灿烂!只是有时笑点与我们不尽相同,这一秒的笑和下一秒的哭有时缺乏逻辑。

醒LAI:

佩服您七年的坚持,是什么缘由让您决定用镜头来记录这些自闭症儿童?拍摄时这些儿童会抗拒您的镜头吗?

郑敏:

你好!谢谢!有两个原因,首先是社会对他们这个群体的不了解,且更多的是误解,其次,每个自闭症家庭正承受着常人无法想象的巨大压力,而社会有缺乏相关的政策和配套措施来支撑他们,特别是

大龄星儿正面临无处可去,家长眼睛处于无能为力难以为继的困境,他们的愿望竟然是

“希望比孩子多活一天”

!他们是最为需要全社会来帮助的群体。

而要帮助首先是需要了解,只有了解了才有可能让社会真正能帮到他们!星儿往往对人和事往往会视而不见,那怕是面对镜头,他们少了扭捏做作,我觉得反而容易拍摄,只是拍摄合影照除外,人任凭你怎样叫唤,大多数星儿眼睛就是不看镜头。

知己当时已泪奔:

自闭症需要的更多的是需要心理治疗,作为一个摄影师,你拍得到这些孩子内心的世界吗?

郑敏:

这些孩子的内心我们是无法真正进入,因为,他们的思维模式和行为举止与我们有着太多的不匹配。或者说对于我们进入与否的判断无从考证,因为,我们没有标准答案。

ssss:

您是如何通过镜头展现这些自闭症儿童的真实世界的?

郑敏:

你好!我是通过跟踪拍摄自闭症患儿和他们的家长一天的真实生活或者自闭症家庭组织的各类活动,来重现他们的现状。

7年的时间,先后拍摄了30多位星儿和他们的家庭,拍摄了数十万张照片,撰写了150多篇的《关爱自闭症》的专栏摄影博客,

我期待拍摄更多的星儿及其家庭,这样便能更为的全面和完整。

Alex:

色彩对于纪实类摄影有什么影响吗?您有考虑过把您的照片处理成黑白的吗?

郑敏:

你好!这个问题不能一概而论,

黑白和彩色的各有不同的特点,黑白纯粹凝重,彩色的更为生活化,我会根据需要交替使用

,如表现菲菲因因自残而鼻青眼肿时,就需要彩色的来处理较为合适。

小石榴:

郑老师您好,看过您的影展,画面非常打动我,想请教您纪实类摄影应该注意什么?如何捕捉现场一瞬间的情感?

郑敏:

你好!谢谢你的关注,画面为何能打动人,无非就是两个字“真情”。纪实类摄影我觉得较为重要的一点是要客观、真实,拍摄时,以尽量不影响、不干涉对象的为宗旨,抓拍而不摆拍,是让事件按其本来面目呈现的重要条件,唯有这样才有可能捕捉对象自然流露出的真情实感,才有可能达到感动自己再去感动读者的目的。

这也是我信奉宁要残缺的真实,也不要虚假的完美的缘故。当然,摄影同时又是一个主观的行为,他会不由自主地泄露出相机背后摄者的“三观”境界。

需对拍摄的对象存有敬畏之心,换位思考融入他们的生活情境之中,以增强自己的敏感值,这样才不容易放过眼前任何一个反应人性光芒的细节。摄影高低更多的时候是你能看到什么!而非仅仅是你看到了什么!

“

我们要比孩子多活一天

”

TheWinTERisCOmiNG:

自闭症小孩有什么特殊的爱好吗?

郑敏:

你好!自闭症孩子的特殊“爱好”不少,主要有不愿主动与人对视交流,行为刻板,兴趣狭窄,讨厌变化,多数伴随着强迫症,个别有自残行为。

总之,一句话社会交往能力存在缺陷。

争做小小付:

请问,您觉得应该鼓励自闭症儿童多多参加集体公众活动吗?

郑敏:

你好!我认为自闭症孩子不可能永远待在家中,可以参加公众集体的活动,只是要参加适合他们的活动,这包括

环境不宜太过嘈杂喧闹,时间不宜过长,要有了解他们的人士或志愿者共同参与等。

Ming:

自闭症患者是否有一定的行为规律,并且是否有可能自闭症患者正享受着自己独特的生活?从您长期的观察自闭症患者需要的是特别的照料还是充分的了解和尊重?

郑敏:

你好!关于他们享受与否,你的分析有一定的道理,但和你一样,我也不得而知,因为我们无法考证,但家长为此受苦累却是确定的。

自闭症孩子从物质上需要终身照料,在精神方面更需要被充分了解和尊重。

Olalla:

会有家长想过放弃吗?

郑敏:

你好!当面对孩子情绪失控,自己又力不从心绝望无助时,很多家长都会有这个念头,但很快又会重新调整振作起来,所以我常说

这些家长是真正大写的人

。

郑晴晴33:

郑老师您好,我在大学期间和同学一起做过一个以自闭症儿童画作为主题的公益潮牌。我想请问您在您拍摄期间所接触到的自闭症儿童中,在绘画或音乐等艺术方面有天赋的孩子占比大么?您对于为自闭症儿童中的一些孩子赋予拥有超于常人艺术天分这一标签怎么看待呢?谢谢老师

郑敏:

你好!天才和神童究竟占多大的比重,没有专门的统计数据不便妄言多少。

的确,有些星儿在某一方面有着超人的天赋,这是事实,但占比不高且无法改变由于存在着沟通交流障碍这一自闭症与生俱来的特性,而影响其独立在社会中自如生活,这也是事实。

如果将这一标签贴在所有星儿的身上,无疑会给他们和家长带来二次伤害。因为,绝大多数星儿家庭正承受着常人无法想象的巨大压力。

岳曼:

对于自闭症儿童而言,如何对其以后的独立生存能力做长远的规划?有没有成功的例子?毕竟父母无法陪伴其一生,目前国家是否有一些相关的福利机构?

郑敏:

你好!你的问题问到点子上了,因为缺少相关配套的社会政策的支持,让家庭来承担本该有社会的承担的压力,尽管这几年国家的投入重视度也在提升,但是离星儿家庭的期望还有不小的落差。孩子的养护场所、特教师资的培训,财产的第三方监管等等问题都

需要时间,而现在上海30多岁的星儿迫在眉睫的问题,亟需政府相关部门牵头规划实施。

这也是许多家长常说“我们要比孩子多活一天”的原因。