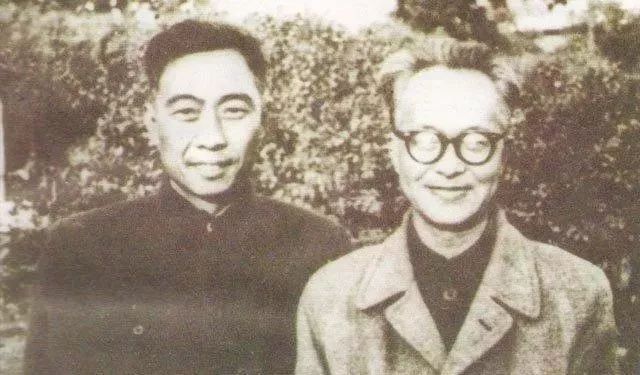

沈从文和汪曾祺的师生缘分,是文坛一段佳话。

在20世纪80年代初,沈从文不再寂寞,其小说也开始重新走进人们视线中的时候,汪曾祺即撰有这篇长文,从正面评价沈从文的文学创作。

在他看来,“沈先生用手中一支笔写了一生,也用这支笔写了他自己。

他本人就像一个作品,一篇他自己所写的作品那样的作品”。

一九八一年湖南人民出版社出了沈先生的散文选。选集中所收文章,除了一篇《一个传奇的本事》、一篇《张八寨二十分钟》,其余的《从文自传》、《湘行散记》、《湘西》,都是三十年代写的。沈先生写这些文章时才三十几岁,相隔已经半个世纪了。我说这些话,只是点明一下时间,并没有太多感慨。四十年前,我和沈先生到一个图书馆去,站在一架一架的图书面前,沈先生说:“看到有那么多人写了那么多书,我真是什么也不想写了!”古往今来,那么多人写了那么多书,书的命运,盈虚消长,起落兴衰,有多少道理可说呢。不过一个人被遗忘了多年,现在忽然又来出他的书,总叫人不能不想起一些问题。这有什么历史的和现实的意义?这对于今天的读者——主要是青年读者的品德教育、美感教育和语言文字的教育有没有作用?作用有多大?……

▎沈从文(右)与汪曾祺(左)(来源:sohu.com)

这些问题应该由评论家、文学史家来回答。我不想回答,也回答不了。我是沈先生的学生,却不是他的研究者(已经有几位他的研究者写出了很好的论文)。我只能谈谈读了他的散文后的印象。当然是很粗浅的。

文如其人。有几篇谈沈先生的文章都把他的人品和作品联系起来。朱光潜先生在《花城》上发表的短文就是这样。这是一篇好文章。其中说到沈先生是寂寞的,尤为知言。我现在也只能用这种办法。沈先生用手中一支笔写了一生,也用这支笔写了他自己。他本人就像一个作品,一篇他自己所写的作品那样的作品。

我觉得沈先生是一个热情的爱国主义者,一个不老的抒情诗人,一个顽强的不知疲倦的语言文字的工艺大师。

▎沈从文故乡凤凰古城(来源:pconline.com.cn)

这真是一个少见的热爱家乡,热爱土地的人。他经常来往的是家乡人,说的是家乡话,谈的是家乡的人和事。他不止一次和我谈起棉花坡的渡船;谈起枫树坳,秋天,满城飘舞着枫叶。八一年他回凤凰一次,带着他的夫人和友人看了他的小说里所写过的景物,都看到了,水车和石碾子也终于看到了,没有看到的只是那个大型榨油坊。七十九岁的老人,说起这些,还象一个孩子。他记得的那样多,知道的那样多,想过的那样多,写了的那样多,这真是少有的事。他自己说他最满意的小说是写一条延长千里的沅水边上的人和事的。选集中的散文更全部是写湘西的。这在中国的作家里不多,在外国的作家里也不多。这些作品都是有所为而作的。

沈先生非常善于写风景。他写风景是有目的的。正如他自己所说:

一首诗或者仅仅二十八个字,一幅画大小不过一方尺,留给后人的印象,却永远是清新壮丽,增加人对于祖国大好河山的感情。(《张八寨二十分钟》)

风景不殊,时间流动。沈先生常在水边,逝者如斯,他经常提到的一个名词是“历史”。他想的是这块土地,这个民族的过去和未来。他的散文不是晋人的山水诗,不是要引人消沉出世,而是要人振作进取。

▎鲁迅(1881-1936,来源:wikiquote.org)

读沈先生的作品常令人想起鲁迅的作品,想起《故乡》、《社戏》(沈先生最初拿笔,就是受了鲁迅以农村回忆的题材的小说的影响,思想上也必然受其影响)。他们所写的都是一个贫穷而衰弱的农村。地方是很美的,人民勤劳而朴素,他们的心灵也是那样高尚美好,然而却在一种无望的情况中辛苦麻木地生活着。鲁迅的心是悲凉的。他的小说就混和着美丽与悲凉。湘西地方偏僻,被一种更为愚昧的势力以更为野蛮的方式统治着。那里的生活是“怕人”的,所出的事情简直是离奇的。一个从这种生活里过来的青年人,跑到大城市里,接受了五四以来的民主思想,转过头来再看看那里的生活,不能不感到痛苦。《新与旧》里表现了这种痛苦,《菜园》里表现了这种痛苦。《丈夫》、《贵生》里也表现了这种痛苦。他的散文也到处流露了这种痛苦。土著军阀随便地杀人,一杀就是两三千。刑名师爷随便地用红笔勒那么一笔,又急忙提着长衫,拿着白铜水烟袋跑到高坡上去欣赏这种不雅观的游戏。卖菜的周家兄妹被一个团长抢去了。“小婊子”嫁了个老烟鬼。一个矿工的女儿,十三岁就被驻防军排长看中,出了两块钱引诱破了身,最后咽了三钱烟膏,死掉了。……说起这些,能不叫人痛苦?这都是谁的责任?“浦市地方屠户也那么瘦了,是谁的责任?”——这问题看似提得可笑,实可悲。便是这种诙谐语气,也是从一种无可奈何的痛苦心境中发出的。这是一种控诉。在小说里,因为要“把道理包含在现象中”,控诉是无言的。在散文中有时就明明白白地说了出来。“读书人的同情,专家的调查,对这种人有什么用?若不能在调查和同情以外有一个‘办法’,这种人总永远用血和泪在同样情形中打发日子。地狱俨然就是为他们而设的。他们的生活,正说明‘生命’在无知与穷困包围中必然的种种。”(《辰谿的煤》)沈先生是一个不习惯于大喊大叫的人,但这样的控诉实不能说是十分“温柔敦厚”。不知道为什么他的这些话很少有人注意。

▎《凤凰往事》(《辰谿的煤》收录其中),沈从文著,江苏人民出版社2014年版(来源:

douban.com)

沈从文不是一个悲观主义者。个人得失事小,国家前途事大。他曾经明确提出:“民族兴衰,事在人为。”就在那样黑暗腐朽(用他的说法是“腐烂”)的时候,他也没有丧失信心。他总是想激发青年的自尊心和自信心。“在事业上有以自现,在学术上有以自立。”他最反对愤世嫉俗,玩世不恭。在昆明,他就跟我说过:“千万不要冷嘲。”一九四六年,我到上海,失业,曾想过要自杀,他写了一封长信把我大骂了一通,说我没出息,信中又提到“千万不要冷嘲。”他在《题记》中说:“横在我们面前的许多事都使人痛苦,可是却不用悲观。社会还正在变化中,骤然而来的风风雨雨,说不定把许多人的高尚理想,卷扫摧残,弄得无踪无迹。然而一个人对于人类前途的热忱,和工作的虔敬态度,是应当永远存在,且必然能给后来者以极大鼓励的!”事情真奇怪,沈先生这些话是一九四二年说的,听起来却好象是针对“文化大革命”而说的。我们都经过那十年“痛苦怕人”的生活,国家暂时还有许多困难,有许多问题待解决。有一些青年,包括一些青年作家,不免产生冷嘲情绪,觉得世事一无可取,也一无可为。你们是不是可以听听一个老作家四十年前所说的这些很迂执的话呢?

我说这些话好象有点岔了题。不过也还不是离题万里。我的目的只是想说说沈先生的以民族兴亡为己任的爱国热情。

▎《长河》,沈从文著,北京十月文艺出版社2008年版(来源:douban.com)

沈先生关心的是人,人的变化,人的前途。他几次提家乡人的品德性格被一种“大力”所扭曲、压扁。“去乡已十八年,一入辰河流域,什么都不同了。表面上看来,事事物物自然都有了极大进步,试仔细注意注意,便见出在变化中的一种堕落趋势。最明显的事,即农村社会所保有那点正直朴素的人情美,几乎快要消失无余,代替而来的却是近二十年实际社会培养成功的一种唯实唯利的庸俗人生观。敬鬼神畏天命的迷信固然已经被常识所摧毁,然而做人时的义利取舍是非辨别也随同泯没了。”(《题记》)他并没有想把时间拉回去,回到封建宗法社会,归真返朴。他明白,那是不可能的。他只是希望能在一种新的条件下,使民族的热情、品德,那点正直朴素的人情美能够得到新的发展。他在回忆了划龙船的美丽情景后,想到“我们用什么方法,就可使这些人心中感觉一种对‘明天’的‘惶恐’,且放弃过去对自然的和平态度,重新来一股劲几,用划龙船的精神活下去?这些人在娱乐上的狂热,就证明这种狂热能换个方向,就可使他们还配在世界上占据一片土地,活得更愉快更长久一些。不过有什么方法,可以改造这些人的狂热到一件新的竞争方面去,可是个费思索的问题。”(《箱子岩》)“希望到这个地面上,还有一群精悍结实的青年,来驾驭钢铁征服自然,这责任应当归谁?”——“一时自然不会得到任何结论。”他希望青年人能活得“庄严一点,合理一点”,这当然也只是“近乎荒唐的理想”。不过他总是希望着。

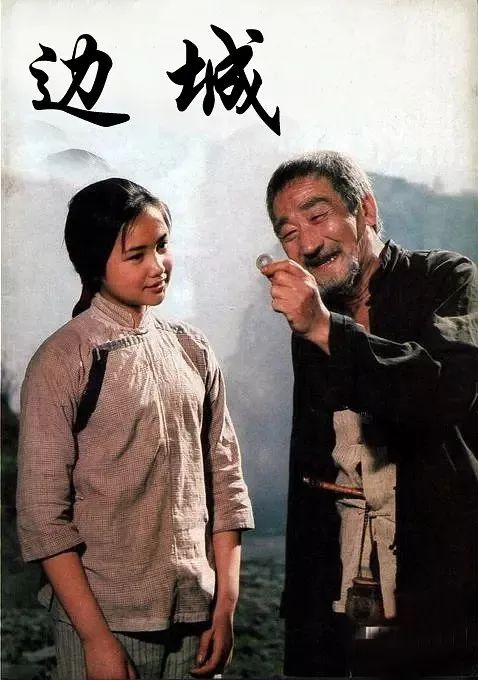

他把希望寄托在几个明慧温柔,天真纯粹的小儿女身上。寄托在翠翠身上,寄托在《长河》里的三姊妹身上,也寄托在“一个多情水手与一个多情妇人”身上。——这是一篇写得很美的散文。牛保和那个不知名字的妇人的爱,是一种不正常的爱(这种不正常不该由他们负责),然而是一种非常淳朴真挚,非常美的爱。这种爱里闪耀着一种悠久的民族品德的光。沈先生在《长河题记》中说:“在《边城》题记上,曾提起一个问题,即拟将‘过去’和‘当前’对照,所谓民族品德的消失与重造,可能从什么地方着手。《边城》中人物的正直和热情,虽然已经成为过去陈迹了,应当还保留些本质在年轻人的血里或梦里,相宜环境中,即可重新燃起年轻人的自尊心和自信心。”提起《边城》和沈先生的许多其它作品,人们往往愿意和“牧歌”这个词联在一起。这有一半是误解。沈先生的文章有一点牧歌的调子。所写的多涉及自然美和爱情,这也有点近似牧歌。但就本质来说,和中世纪的田园诗不是一回事,不是那样恬静无为。有人说《边城》写的是一个世外桃源,更全部是误解(沈先生在《桃源与沅州》中就把来到桃源县访幽探胜的“风雅”人狠狠地嘲笑了一下)。《边城》(和沈先生的其他作品)不是挽歌,而是希望之歌。民族品德会回来么?

▎根据沈从文同名小说改编的电影《边城》海报(来源:douban.com)

“这个人也许永远不回来了,也许明天回来!”回来了!你看看张八寨那个弄船女孩子!

“令我显得慌张的,并不是渡船的摇动,却是那个站在船头、嘱咐我不必慌张、自己却从从容容在那里当家作事的弄船女孩子。我们似乎相熟又十分陌生。世界上就真有这种巧事,原来她比我二十四年写到的一个小说中人翠翠,虽晚生十来岁,目前所处环境却仿佛相同,同样在这么青山绿水中摆渡,青春生命在慢慢长成。不同处是社会变化大,见世面多,虽对人无机心,而对自己生存却充满信心。一种‘从劳动中得到快乐增加幸福成功’的信心。这也正是一种新型的乡村女孩子共同的特征。目前一位有一点与众不同,只是所在背景环境。”

沈先生的重造民族品德的思想,不知道为什么,多年来不被理解。“我作品能够在市场上流行,实际上近于买椟还珠,你们能欣赏我故事的清新,照例那作品背后蕴藏的热情却忽略了,你们能欣赏我文字的朴实,照例那作品背后隐伏的悲痛也忽略了。”“寄意寒星荃不察”,沈先生不能不感到寂寞。他的散文里一再提到屈原,不是偶然的。

▎西南联大时期的沈从文(来源:sohu.com)

寂寞不是坏事。从某个意义上,可以说寂寞造就了沈从文。寂寞有助于深思,有助于想象。“我有我自己的生活与思想,可以说是皆从孤独中得来的。我的教育,也是从孤独中得来的。”他的四十本小说,是在寂寞中完成的。他所希望的读者,也是“在多种事业里低头努力,很寂寞的从事于民族复兴大业的人。”(《题记》)安于寂寞是一种美德。寂寞的人是充实的。

寂寞是一种境界,一种很美的境界。沈先生笔下的湘西,总是那么安安静静的。边城是这样,长河是这样,鸭案围、杨家岨也是这样。静中有动,静中有人。沈先生善长用一些颜色、一些声音来描绘这种安静的诗境。在这方面,他在近代散文作家中可称圣手。

黑夜占领了全个河面时,还可以看到木筏上的火光,吊脚楼窗口的灯光,以及上岸下船在河岸大石间飘忽动人的火炬红光。这时节岸上船上都有人说话,吊脚楼上且有妇人在黯淡灯光下唱小曲的声音,每次唱完一支小曲时,就有人笑嚷。什么人家吊脚楼下有匹小羊叫,固执而且柔和的声音,使人听来觉得忧郁。

这些人房子窗口既一面临河,可以凭了窗口呼喊河下船中人,当船上人过了瘾,胡闹已够,下船时,或者尚有些事情嘱托,或者其他原因,一个晃着火炬停顿在大石间,一个便凭立在窗口,“大老你记着,船下行时又来!”“好,我来的,我记着的。”“你见了顺顺就说:‘会呢,完了;孩子大牛呢,脚膝骨好了;细粉带三斤,冰糖或片糖带三斤。”“记得到,记得到,大娘你放心,我见了顺顺大爷就说:‘会呢,完了。大牛呢,好了。细粉来三斤,冰,糖来三斤。’”“杨氏,杨氏,一共四吊七,莫错账!”“是的,放心呵,你说四吊七就四吊七,年三十夜莫会多要你的!你自己记着就是了。”这样那样的说着,我一一都可听到,而且一面还可以听着在黑暗中某一处咩咩的羊鸣。(以上引自《鸭窠围的夜》)

真是如闻其声。这样的河上河下喊叫着的对话,我好象在别一处也曾听到过。这是一些多么平常琐碎的话呀,然而这就是人世的生活。那只小羊固执而柔和地叫着,使沈先生不能忘记,也使我多年不能忘记,并且如沈先生常说的,一想起就觉得心里“很软”。

不多久,许多木筏皆离岸了,许多下行船也拔了锚,推开篷,着手荡桨摇橹了。我卧在船舱中,就只听到水面人语声,以及橹桨激水声,与橹桨本身被扳动时咿咿哑哑声。河岸吊脚楼上妇人在晓气迷濛中锐声的喊人,正好同音乐中的笙管一样,超越众声而上。河面杂声的综合,交织了庄严与流动,一切真是一个圣境。”

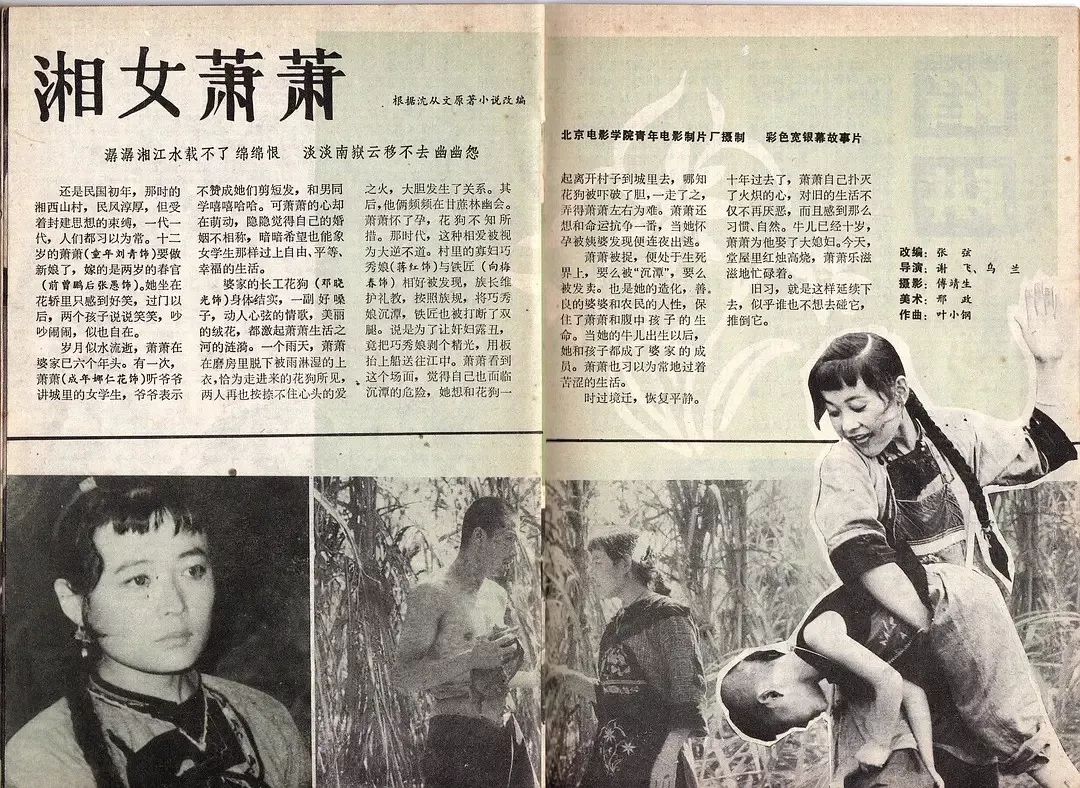

▎据沈从文小说改编的电影《湘女萧萧》,沈从文为编剧之一(来源:douban.com)

“岸上吊脚楼前枯树边,正有两个妇人,穿了毛蓝布衣服,不知商量些什么,幽幽的说着话。这里雪已极少,山头皆裸露作深棕色,远山则为深紫色。地方静得很,河边无一只船,无一个人,一堆柴。只不知河边某一个大石后面有人正在捶捣衣服,一下一下的捣。对河也有人说话,却看不清楚人在何处。(以上引自《一个多情水手与一个多情妇人》)

“空山不见人,但闻人语响”,“竹喧归浣女,莲动下渔舟”,静中有动,以动为静,这是中国文学的一个长久的传统。但是这种境界只有一个摆脱浮世的营扰,习惯于寂寞的人方能于静观中得之。齐白石题画云:“白石老人心闲气静时一挥”,寂寞安静,是艺术创作所必需的气质。一个热中于利禄,心气浮躁的人,是不能接近自然,也不能接近生活的。沈先生“习静”的方法是写字。在昆明,有一阵,他常常用毛笔在竹纸书写的两句诗是“绿树连村暗,黄花入梦稀”。我就是从他常常书写的这两句诗(当然不止这两句)里解悟到应该怎样用少量文字描写一种安静而活泼,充满生气的“人境”的。

我就是不想明白道理却永远为现象所倾心的人。我看一切,却并不把那个社会价值搀加进去,估定我的爱憎。我不愿问价钱上的多少来为万物作一个好坏批评,却愿意考查他在我官觉上使我愉快不愉快的分量。我永远不厌倦的是“看”一切。宇宙万汇在动作中,在静止中,在我印象里,我都能抓定它的最美丽与最调和的风度,但我的爱好显然却不能同一般目的相合。我不明白一切同人类生活相联结时的美恶,另外一句话来说,就是我不大领会伦理的美。接近人生时我永远是个艺术家的感情,却不是所谓道德君子的感情。(《自传·女难》)

沈先生五十年前所作的这个“自我鉴定”是相当准确的。他的这种诗人气质,从小就有,至今不衰。

▎《从文自传》,沈从文著,人民文学出版社2017年版(来源:douban.com)

《从文自传》是一本奇特的书。这本书可以从各种角度去看。你可以看到从辛亥革命到五四湘西一隅的怕人生活,了解一点中国历史;可以看到一个人“生活陷于完全绝望中,还能充满勇气与信心始终坚持工作,他的动力来源何在”,从而增加一点自己对生活的勇气与信心。沈先生自己说这是一本“顽童自传”。我对这本书特别感兴趣,是因为这是一本培养作家的教科书,它告诉我人是怎样成为诗人的。一个人能不能成为一个作家,童年生活是起决定作用的。首先要对生活充满兴趣,充满好奇心,什么都想看看。要到处看,到处听,到处闻嗅,一颗心“永远为一种新鲜颜色,新鲜声音,新鲜气味而跳”,要用感官去“吃”各种印象。要会看,看得仔细,看得清楚,抓得住生活中“最美的风度”;看了,还得温习,记着,回想起来还异常明朗,要用时即可方便地移到纸上。什么都去看看,要在平平常常的生活里看到它的美,它的诗意,它的亚细亚式残酷和愚昧。比如,熔铁,这有什么看头呢?然而沈先生却把这过程写了好长一段,写得那样生动!一个打豆腐的,因为一件荒唐的爱情要被杀头,临刑前柔弱的笑笑,“我记得这个微笑,十余年来在我印象中还异常明朗。”(《清乡所见》)沈先生的这本《自传》中记录了很多他从生活中得到的美的深刻印象和经验。一个人的艺术感觉就是这样从小锻炼出来的。有一本书叫做《爱的教育》,沈先生这本书实可称为一本“美的教育”。我就是从这本薄薄的小书里学到很多东西,比读了几十本文艺理论书还有用。

沈先生是个感情丰富的人,非常容易动情,非常容易受感动(一个艺术家若不比常人更为善感,是不成的)。他对生活,对人,对祖国的山河草木都充满感情,对什么都爱着,用一颗蔼然仁者之心爱着。