在“知识星球APP”的【思维编程】群里,张婷问我:

我不想单一的通过冥想,也就是观察呼吸,来锻炼专注力,因为这一过程我期望能有更好更多的产出。比如,通过专注做某件事,像学英语,看书,写作等方式,来锻炼自己的专注度,是不是也可行呢?这样既提升了专注能力,又提升了其他技能。

回复 :

冥想和专注力训练,二者之间有巨大的交集,而又不是一回事。

冥想可以说是人类历史上最深湛的学问和技术,当然也是当前科学研究的一个热点。具体内容太过丰富,这里不展开。观察呼吸,这是冥想练习中的一个环节。

就我所知,最高级的冥想就是日常生活的一念念之间。所以,我主张在日常生活学习工作中,训练自己的感知力和专注力,这就是随时随地的冥想。不断的觉察自己的思维、认知和种种感觉。这样能够避免,走神已经很久了却还不自知,因而浪费了大量时间。练习的过程,就是提升自己种种效能和产出的过程。随着过程的深入,注意力越来越集中,以至于浑然忘我。

另外一方面,如果有人想拿出专门的时间训练冥想。那么,普通生活里的专注力训练,能够取代冥想吗?

答案是,不能。

从现有的一些科学研究资料,比如冥想对免疫系统的提升、对基因表达的调节、对大脑皮层生理结构的影响、对抗衰老的作用,效应是确凿的。

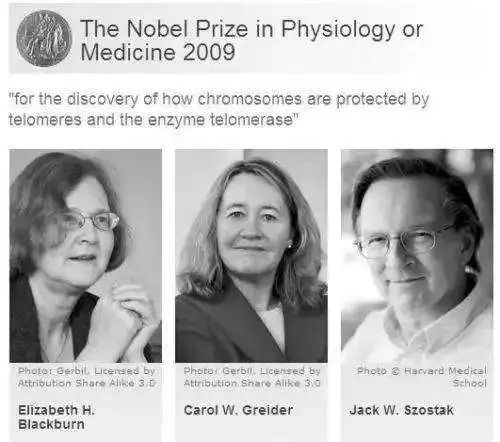

例如,伊丽莎白·布莱克本(Elizabeth Blackburn)是加州大学旧金山分校的生理学家,她发现端粒(一种特殊的DNA片段)磨损是引发衰老的关键因素,病因此获得了了2009年诺贝尔生理学或医学奖。

布莱克本和同事曾将实验对象送到科罗拉多州北部的香巴拉山庄冥想。与仍在等待名单上的对照组相比,冥想了三个月的人其端粒酶活性要高30%。布莱克本和加州大学洛杉矶分校的欧文联手完成了针对痴呆患者护工的试点研究,其成果发表于2003年。他们发现,与只听轻松音乐的对照组相比,八周内每天进行12分钟科尔坦克利亚冥想(Kirtan Kriya,一种古老的、唱诵式的冥想方式)的实验者,其端粒酶的活性明显提高了。和加州大学旧金山分校的医生兼自助专家迪恩·欧宁胥(Dean Ornish)合作完成的研究也发表于2013年。他们发现,与情况类似的对照组相比,患有低危前列腺癌的男人在全面改变生活方式后(包括开始冥想),其端粒酶的活性要更高,五年之后,他们的端粒长度也会略微变长。

(英文原文见:/mosaicscience.com/story/can-meditation-really-slow-ageing)

从古人留下来的资料来看,冥想的意义是多方面的。对于一个进行过高水平的,或者比较深度的冥想练习的人来说,丰富的感觉、感受,也是不同的。

一般而言,在日常生活工作中能时时觉察观照自己的思维,已经是相当的厉害了。

一个人无论在生活、工作还是学习中,时时刻刻都在受到各种杂念的干扰、甚至侵袭。正因为不断的意识到这个现象,禅宗的这句话给我留下了深刻印象:

“不怕念起,只怕觉迟。念起是病,不续是药。”

祝,勇猛精进。

相关文章

你的精神状态改变着你的基因