5年前,「科幻春晚」诞生于一次春节前的脑暴,没人会料到它今天的样子。

从一个

文字游戏

变成一种

新的年俗

,我们花了5年时间,得到了很多超出预期的结果。

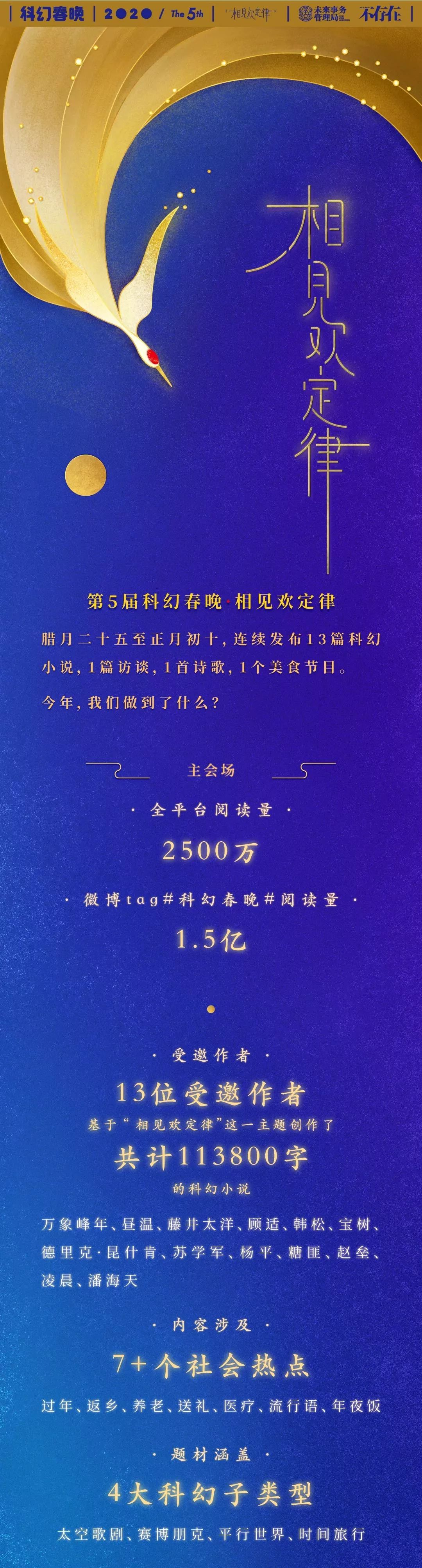

今年科幻春晚,我们连续发布13篇科幻小说,在全平台获得

2500万阅读

,微博tag#科幻春晚#

1.5亿阅读

,13位受邀作者,基于“相见欢定律”这一主题,创作了共计113800字的科幻小说。

01

以新的文学形式反思中国社会变迁

过去5年,科幻春晚的主题包括老春晚、北京西站、故乡、关系......我们想通过接地气的题目,最大限度得勾起作者和读者的共鸣。渐渐地,大众一直想看的本土科幻浮出了水面。

今年,作者们对中国传统文化的反思,更开阔,也更收放自如了。

几位年轻作者,不约而同写到了“新生代对待传统节日的看法”。

昼温观察到“春晚”作为流行语制造机的功能,写了一个中国留学生,利用语言的特殊能力影响去影响大洋彼岸。她说,这篇小说给了我勇气,去写以前不敢写、不会写的文字。

(点击查看昼温2020科幻春晚小说:

《言蝶》)

赵垒勾勒了一群未来东北赛博朋克社会的仿生人,他们诞生于工厂,不老不死,过年只是为了休息。

“年味在变,作为一个从小离家的人,有时候不得不思考一下:在未来,传统节日是不是会变成‘长假’的代名词。”

(

点击查看赵垒2020科幻春晚小说:

《辞新迎旧》

)

顾适的小说被读者笑称为“星际推销员年底冲业绩结果把爸妈冲没了,像极了回家探亲不情不愿的我们”。顾适觉得,今年的主题“关系”就是直面生活本身,所以“想用科幻去碰触这个世界真实的一面。”

(

点击查看顾适2020科幻春晚小说:

《无人接听》

)

老作者们发挥个人风格,对中国社会的各种“关系”进行了深层思考,从百年前的救亡运动,到当代的职场文化。

以历史题材见长的宝树,写了一篇“鲁迅同人”:19世纪末的绍兴,鲁迅与西方科幻巨头H·G·威尔斯相遇了,试图时光机拯救中国。祥林嫂、孔乙己、姓夏的革命党人......鲁迅笔下那些反应近现代中国弊病的人物,也出现在故事里。宝树认为,

“关系”这个主题,触及的是中国社会很多深层次的矛盾和问题。

鲁迅小说就讲了这个问题,他只是用科幻的方式改写一下。

“19世纪末20世纪初很有意思,鲁迅、威尔斯、爱因斯坦、相对论、量子力学、开膛手杰克,科幻小说的发展,中国的社会革命,还有全世界很多国家的有趣的事情,都是这个时期发生的。”

(点击查看宝树2020科幻春晚小说:

《时光的祝福》)

幻想作者潘海天奉上了3个“宇宙怪谈”:空间站的诊所迎来了3个病人,每个都因为工作压力过大而生了怪病。社畜、单身、失眠、脱发......患者们在新年的太空上演一出出荒诞的闹剧,让人反思个人价值与工作之间的关系,将当代职场文化体现得淋漓尽致。

(点击查看潘海天2020科幻春晚小说:

《变兽妄想及外二则》)

苏学军带来了一篇颇有80年代味道的小说,当人类在太空时代有了不同分支,中国人会如何看待彼此,是否还有故土情结,是否语言相通。

(点击查看苏学军2020科幻春晚小说:

《春季星空》)

凌晨和杨平的作品则在形式上创新:一个是小品,讲述3名太空垃圾清理工,收到了一封央视春晚的邀请函,狭小空间内,以平民视角讲述普通劳动者的喜怒哀乐。

(点击查看凌晨2020科幻春晚小说:《嘉宾》)

另一个是“群聊记录”,讲述中年人在过年回家的途中串线到了平行世界。

(点击查看杨平2020科幻春晚小说:《对位欢》)

“往年我的作品都是剑走偏锋,今年想写点家常里短。”杨平说。

对外国作者来说,「科幻春晚」是一个以全球化视角解读中国的契机。他们认为,中国社会的高速发展,必定跟传统文化有某种联系。

藤井太洋是5年来第一个参加科幻春晚的日本作家。他认为,中国人的返乡情结,造就了这个国家高速的铁路网,未来,也必将促成宇宙中的惊人工程。他的小说描写了宇航时代,华人为了回家攻克了虫洞技术。

“很少有机会根据其他国家的风俗去进行写作,科幻春晚给了我一个难得的契机,让我从外国人的视角,深入思考春节这个中国习俗。”他说。

(点击查看藤井太洋2020科幻春晚小说:

《仿佛候鸟》)

加拿大作家德里克·昆什肯19年底刚去过成都,今年就交了一篇关于古蜀国的小说:未来,考古学家利用时光机回到过去,研究历史。他表示,“科幻春晚让我学习了不少关于中国的事,思考了很多关于父母和变老的事,还提醒我,要时刻去维系这种羁绊。”

(点击查看昆什肯2020科幻春晚小说:

《日久见人心》)

年初,新冠肺炎疫情爆发,席卷全国,有些作者借由小说去反思的事情,凑巧和现实产生了共振。

韩松写了一名工匠,将宇宙里所有的欢乐相见打造成一坐坐盆景,当成艺术品去售卖。这篇收到很多读者留言,说这是今年最震撼的一个故事,韩松则告诉他们:

“今年,希望读者记住这个不一样的春节,欢乐的相聚,是有代价的,也可能是虚幻的。”

(点击查看韩松2020科幻春晚小说:

《新年礼物》)

糖匪的故事精巧而宏大,主角借由一次新年聚会,完成了一场抛弃人类局限、探寻宇宙真理的壮举。我问她想说点什么,她回复:“在这样一个时刻,我只想说,人类尺度不是宇宙唯一的标准。认识到人类的有限,学会敬畏。”

(点击查看糖匪2020科幻春晚小说:

《相见欢》)

正如刘慈欣所说,

今天,过年、团聚的意义比以前更复杂了,这是中国社会深刻的变化。

如果说前几年,大家还在摸石头过河,将“科幻”和“春节”进行新奇的混搭,这几年的作品则已经成熟起来。

“中国虽然正在向现代化国家快速转型,但中间有那么多与乡土有关的传统和事物,不应该也不能被抛弃和忘却。以科幻这样一种代表新的文学形式去反思中国社会的变迁,是一个极好的创作角度。”

China Daily记者杨阳说。

02 陪伴感

今年,我们到最多的留言是:

竟然已经5年了。

对于读者来说,科幻春晚的“陪伴感”已经取代了“新奇感”,成为过年to do list里的一项。

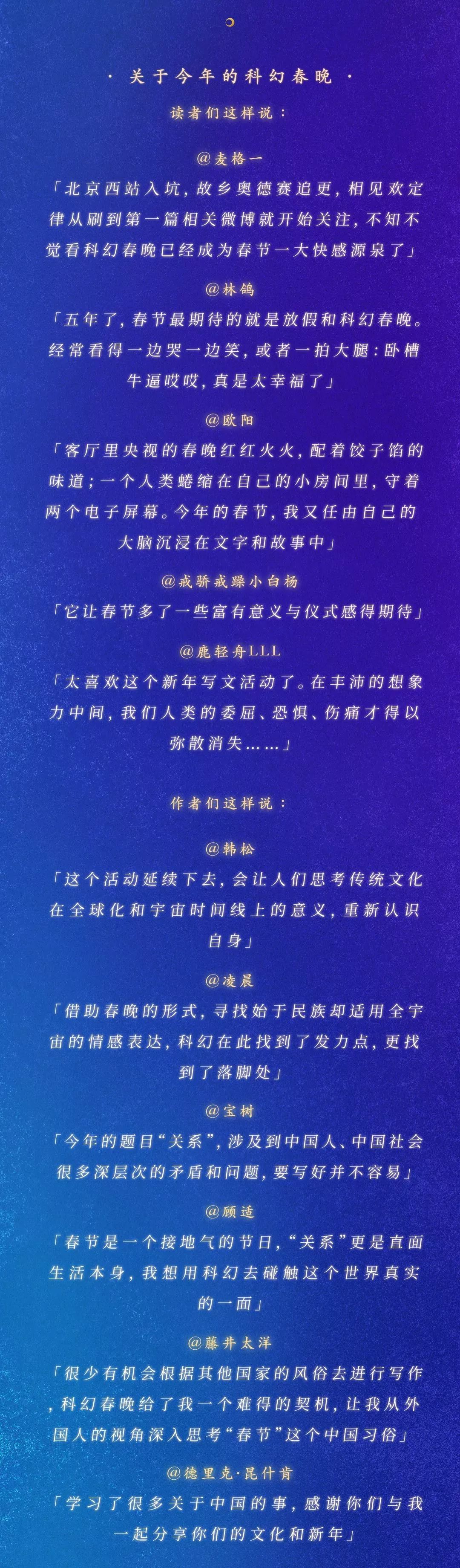

@麦格一:北京西站入坑,故乡奥德赛追更,相见欢定律从刷到第一篇相关微博就开始关注,不知不觉看科幻春晚已经成为春节一大快感源泉了。

@林鸽:五年了,春节最期待的就是放假和科幻春晚。经常看得一边哭一边笑,或者一拍大腿:卧槽牛逼 哎哎,真是太幸福了。

@欧阳:客厅里央视的春晚红红火火,配着饺子馅的味道;一个人类蜷缩在自己的小房间里,守着两个电子屏幕。今年的春节,我又任由自己的大脑沉浸在文字和故事中。

@戒骄戒躁小白杨:它让春节多了一些富有意义与仪式的期待。

@苟:今年是我安利科幻春晚最成功的一次!安利给了语文老师!语文老师又转手发到了班群!

除了评论,还有微博上的互动——

“你身边有哪些现实跟科幻的无缝拼接?”大家分享杭州滨江夜景,晨雾中的首钢,家乡的体育馆,校门口的快递车,还有人照了肉铺霓虹灯管下的鸡爪。

△ 右侧原图来自微博网友@慕玄炒木头,然后被另一位@黑路易 跟《银翼杀手2049》p在了一起

“哪个时刻你突然觉得‘是过年了’?”,在大城市CBD工作的白领,晒起了家里的珊瑚绒睡衣、电暖气、果盘。回到家,身份和装束的巨变,具有某种超现实感。

这些,都是读者眼中,春节期间的“科幻时刻”。

到了第5年,粉丝已经很熟悉在过年用幻想的方式去调侃生活、抒发心情。

“我们一开始就有这样的野心,想让科幻春晚成为春节期间一个重要的陪伴者”,未来事务管理局局长姬少亭说,“

最初设想中,我们觉得,科幻迷过年回到家中,可能周围的朋友、家人不一定会跟你去谈论科幻,科幻春晚就能够陪你过年。

陪伴的方法有很多种,各种各样的载体都是ok的......等有一天,我们这些人早已经不存在了,人类正在往太空深处行进,科幻春晚仍然是陪伴大家的传统。”

然而,科幻春晚陪伴的不只有读者,还有作者。

@凌晨:我参加科幻春晚5年了。从刚开始的“接龙”到今年的“相见欢”,亲身经历了科幻春晚从一个文字游戏到一个科幻年俗的发展过程。它像是上一年的总结,又像是新一年的发令枪,创建了新的表达渠道。

@江波:一件事情如果长期坚持做下去,总会有所积累有所收获。科幻春晚应该在不断的摸索中找到自己的仪式感。如果真的能做到这点,对于作者来说,会成为一种热切的期盼。

@苏民:作为作者,难得地尝试将自己家乡的生活细节融入科幻,写完后很吃惊竟有这么多想表达的。

万象峰年的小说被读者选为“2020年科幻春晚我最喜欢的故事” 。他写了一群太空里的流浪者,钻进中国人的身体、以局外人的身份过了一次年。因为剧情的反转,很多读者一开始没看懂,但仍然喜欢。

他说,今年的收获之一,就是了解到:读者在没有完全理解的情况下,也可以感受到作品的美。“作者当然应该追求故事的完美,但尽善尽美是一个无法达到100%的工程学问题,这时,故事的局部所折射出来的美感就是有意义的。这也对我的创作提出了更严格的要求。”

(点击查看万象峰年2020科幻春晚小说:

《今夜,他们将醒来》)

首次参加的,重拾了与读者的对话,久未动笔的,找到了“同台竞技”的感觉。如果继续做下去,这种传统和陪伴,就不仅仅是“春节读科幻”,还会是“春节写科幻”。

科幻研究者三丰认为,“同题创作”是国外创意写作中常见的训练项目,相比而言,国内的尝试还比较少,科幻春晚是近来最可观者。

“一方面,围绕同一个主题在限定条件下进行科幻创作,可以大大刺激创作者的创造力,体现同一主题下多样的想象力。这就好比华山论剑,高手对决常常能激发出奇招绝招。也的确我们每年都能看到令人拍案叫绝的佳作出现,甚至有的能获得年度奖项。也因此,每年的科幻春晚成为一年一度的科幻盛宴。”

03 以春节为”出圈“的跳板

这几年,中国人过年多了很多习惯:

支付宝摇一摇抢红包,上B站看拜年祭,上微博吐槽......看似是增加了新的过年传统,其实是人们对春节的期待在不断更新。

大众想有新的玩法,新的形式,对于好的内容和产品来说,春节就变成了一个极好的“出圈”时刻。

科幻亦如此。

去年初一,《流浪地球》借春节档让很多中国老百姓第一次熟悉了“科幻”。这就是最好的例子,也是我们一直想做的——以春节为跳板,让科幻进一步出圈。

“春节这个时间节点是中国人情绪最浓厚的一个时间节点,我们选择这样的一个跳板去做科幻,也是想让更多的人接触到科幻。”

姬少亭说,“故乡奥德赛,北京西站这样的话题,就是希望引起大众更广泛的情感共鸣。你不需要是科幻迷,也不需要看过很多电影、小说,只要非常理解春节期间的人类情感,这个时候,阅读科幻就会成为一种可能,科幻就会有机会深入到这个环节当中。

从传播学角度,三丰认为,

借助春节的热度为科幻刷“存在感”,比其他任何时间都合适。

“其覆盖范围之广和出圈程度在中国科幻的传播史上都可以记上一笔,可以说是载于教科书的一个策划。”

他表示,也许“科幻春晚”最大的贡献不在于产出多少篇脍炙人口的佳作,而是在广大受众那里将科幻与春节建立起一个“强关联”,

比如“春节到,读科幻”或者“春节是一个适合进行科幻想象的好时节”,并且每年都在巩固和强化这一联系。

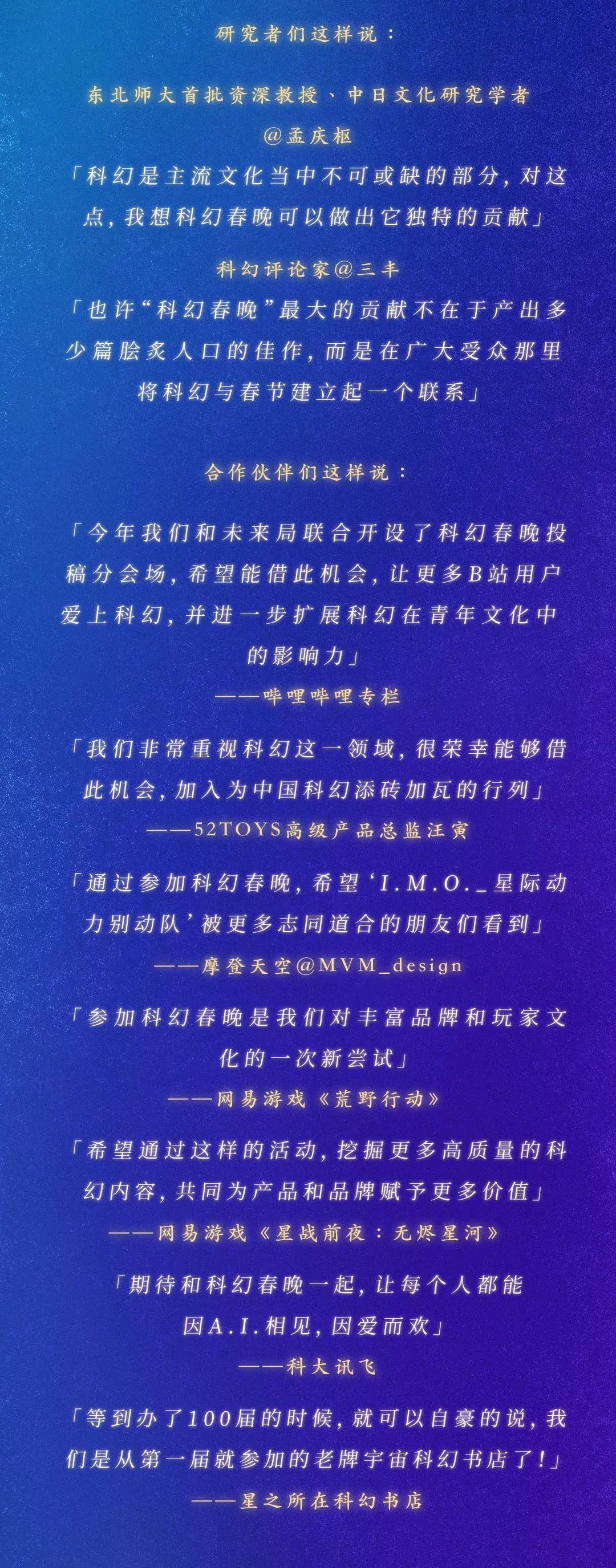

春节作为一种文化习俗,在其演变过程中不断更新,人们对春节的期待也在更新。东北师大首批资深教授、中日文化研究学者孟庆枢认为,在这个过程中,

我们国家不断涌现的新的文化亮点就应该及时融到春晚当中去。

“科幻文学是能够体现当代科技前沿与传统文化的人文精神融合的一个很好的表现形式,是很多文学总类所不及的。过去人们对它认识不够,把它排挤在外,把它边缘化,这对中国的文化建设是十分不利的......从这个意义上来说,科幻是主流文化当中不可或缺的部分,对这点,我想未来局的科幻春晚可以做出它独特的贡献。”

对于80后、70后、60后来说,“喜欢科幻”是一个令人侧目的标签,90后、10后、20后,则会浸泡在科幻中长大,对他们来说,科幻就是日常的陪伴,就是传统。那个时候,科幻会变成一个很普通的词,像春节一样被每个人熟知。

在这个过程中,科幻春晚会以怎样的方式出现在大众视野里?

但愿很多年以后,大家还觉得它是一个传统。可能我们的小孩,我们的孙辈都觉得这是个老古董,是‘爷爷辈的事情’,但仍然很喜欢这个品牌,愿意在春节期间做跟科幻有关的事。

也但愿,它始终是观察中国的一块透镜,就像每个人都能在春晚舞台上看见中国人的喜怒哀乐。

△ 摄影:

Nimo

今年的科幻春晚刚开始,疫情爆发,首页的过节气氛被疫情刷屏。经过反复考虑,我们决定分出一部分流量,去转发防控知识和科普信息。

藤井太洋一直在微博上用机翻看小说留言,得知中国的疫情,表示

“这件事给大家的生活带来了很多痛苦和不便,在这样的时刻,科幻文学如果能或多或少地给大家一点安慰,带大家畅想未来,去看一看日常生活中看不到的人和事,我就感觉非常欣慰。”

也有读者留言:

“太喜欢这个新年写文活动了。在丰沛的想象力中间,我们人类的委屈、恐惧、伤痛才得以弥散消失……”

希望如此。

这个春节,很多人以科幻比喻现实。但科幻不只代表坏的未来。未来多种多样,眼下我们需要的科幻精神,是反思新形势下人与人、人与环境的关系。

在此当中,希望科幻春晚能够提供一种思考现实的不同视角,让人们看到值得去坚守和奋斗的未来。

我们明年见。

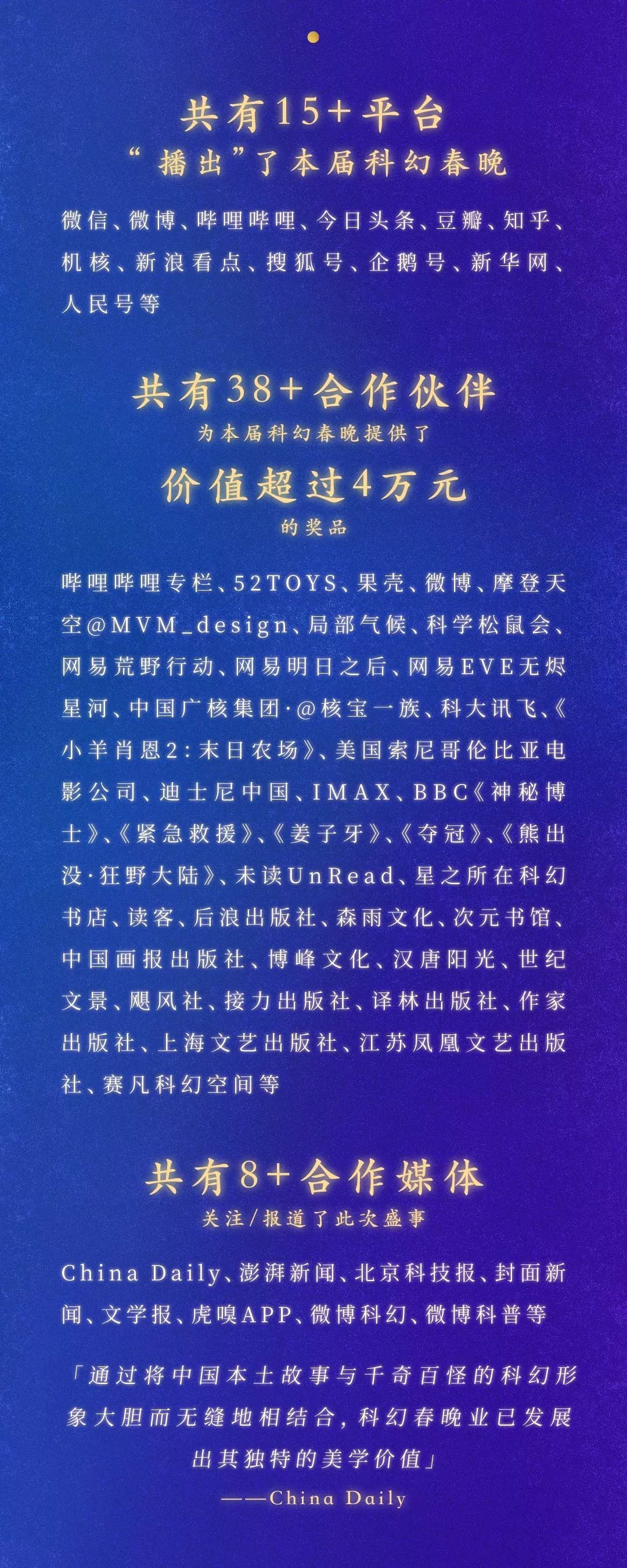

「科幻春晚」是什么?

中国科幻迷的春节传统!

每年最受关注的科幻线上创作活动!

由

「未来事务管理局」创

办于2016年,每年春节期间,邀请多位海内外科幻作家,以“春节”为主题创作科幻小说,至今已是第5届

2020年「科幻春晚」的主题:

相见欢定律