1997

年香港回归时,举国欢庆。7月1日被视为具有历史意义的一天。香港在英国统治了99年后重新回归中国。为了使香港能够融入内地,中国提出了“一国两制”的治理发展思路。

也正因为“一国两制”的纵容,香港保留了许多西方管理政策。在金融方面,香港的体制环境相比内地宽松的多。

国内金融改革后,资本徇私舞弊、政策套利行为不断,以P2P、理财诈骗为主的金融乱象接连发生。今年,国内互联网金融相继爆雷,整个社会陷入“维权泥潭”。大批因为无知或贪念成为韭菜的受害者无法承担损失进而情绪失控被人利用,成为乱象激化的“代价”。

与这些“代价”不同的是,混迹在市场中的魑魅魍魉却早早的脱身走人,大部分金融犯罪的主谋都已潜逃海外无法追责。而他们转移财富的方法中,很多是利用了香港“一国两制”的特殊环境实现出逃。

除了违法乱纪的资本走香港通道出海之外,一些想要出去却受制于资本管制的个人财富也通过香港出海。

2015

年的汇改之后,国内曾兴起了一股出海浪潮。当时,央行立即采取行动,封锁了各种大额资金出海渠道。于是乎,想要外流的资本需要伪装、包装。有的通过蚂蚁搬家分批出海、有的通过海外并购出海、还有的通过香港虚假贸易和购买香港保险出海。

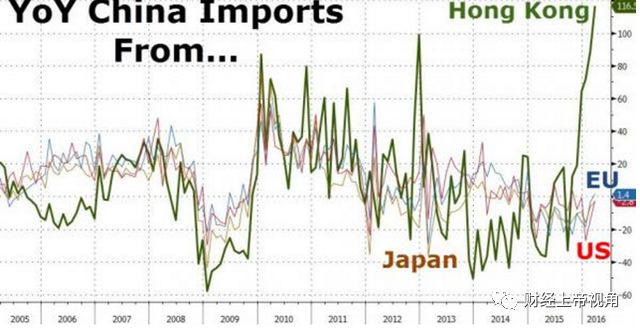

自2016年第一季度开始,内地与香港贸易激增,其中,内地自香港进口项出现了3位数的增长。2016年3

月份,中国内地从香港的进口同比猛增116%,表明资本持续外流。1-2月内地从香港的进口同比增长89%。在关注出口的时候也不要忘了看看进口。

这种操作手法通过在香港设立空壳公司或寻找从事此类业务的中介公司就能通过购买货物支付款项实现资本转移,而因为香港原本定位就是国际金融中心,没有资本管制,从香港把资本转移至国外要比直接从国内到国外容易的多。

另一方面,香港保险也成为了国内资本外逃的渠道之一。机构利用虚假贸易实现资本出海,不少高净值人群以购买保险的名义实现个人财富出海。

根据香港保监局数据,2016年第三季度向内地居民所发出的新造保单保费为

188

亿港元,较第二季增加约

12%

,与去年同比更劲升

1.61

倍,金额和升幅均创出新高。

2016

年前三季度,向内地访客所发出的新造保单保费与去年同比升1.21倍至

489

亿港元,金额已超越了去年整年的金额,而内地客占个人业务总新造保单保费比例为

37%

,同比上升了15.3个百分点。

回顾历史数据不难发现, 2015年第四季度开始,内地居民赴港投保热情明显增加,而2015年汇改时间恰恰是8月11日。显然,这批赴港投保人群中大部分都是为了资本出海寻求保值。

整个2016年是资本出海情绪最旺盛的一年。2016年内地人士到香港的新增投保保费金额比2015年翻了一番,超过700亿。

2017

年,受监管部门喊话调控制约,内地赴港投保数量明显下滑。香港保监局今年3月12日公布了2017年全年香港保险业临时统计数字。香港保险业2017年有效业务较2016年相比上升10.6%,但是新单业务较去年下滑15.8%。

所以,当初那些去香港买保险的富人,其目的是为了资本出海,根本不是什么真正意义上投保。

一直以来,香港都是中国整个金融监管体系的盲区、法外之地、软肋。时至今日,依然有许多资本借道香港实现资本出海,只不过,他们的手段也变了。

2016

年赴港上市的内地企业有47家,

2017年赴港上市的企业共27家。然而,到了2018年,仅上半年内地赴港上市企业数量就高达37家。

与之形成对比的是,这些内地企业赴港上市破发率极高。小米、众安在线、易鑫集团、阅文集团、雷蛇、美图、平安好医生

等明星企业相继破发。2018年香港股市破发率达七成问鼎全球股市。

如此高的破发率为何还会吸引内地企业前仆后继的争取上市呢?这与国内股市的“新股神话”形成鲜明的对比。按照正常逻辑而言,不可能放弃内地市场而选择香港市场。

奇怪的现象背后必然隐藏着不可告人的秘密。

相比内地上市规则,香港上市规则显然要宽松的多。而且,叠加今年内地市场的金融强监管趋势,环境更为宽松的香港市场成为了“妖孽”们的游乐场。

实际上,现在国内许多资本借股权投资之名,借道香港上市实现资本出海。

很多资本现在挑选项目时甚至不关心企业本身的资产溢价空间,只要能够确保在香港上市后自己能够资本退出继而顺利出海即可。这种操作模式非但可以通过赴港上市实现,也能通过赴美上市实现。

因此,很多“伪独角兽”们经过资本包装、舆论炒作后,纷纷登上舞台敲钟扬威。事后,市场总会打脸此前予以包装、炒作的舆论,可是,这些当初在台下摇旗呐喊的人早就拿完钱走人了,只留下一片被收割的韭菜地。

最近,小米董事长雷军因为99亿元薪酬备受质疑,小米亏损76亿元的主要原因就是一次性支付了99亿元的薪酬所致。对比小米股价,始终在发行价附近震荡,时而破发、时而保发。(注:全球科技独角兽一把手薪资最高的是Snap的斯皮格尔,年薪5.04亿美元。雷军此次薪酬相当于14.46亿美元。)