网易新闻的跟贴、云音乐的评论的本质是社交网络通过个体与个体连接,这种连接将陌生的个体和互动形成反馈,形成了弱连接的整体,使得人们在弱关系中产生「同理心」。

本文转自微信公众号:黑眼豆豆写字的地方,作者为黑眼豆豆。文章历时3个多月,在前网易新闻中心主编梁剑、「42章经」创始人曲凯、36氪编辑部等人的帮助下完成。原文有六大部分,这里有所删减。

据2017年网易新闻官方给出的数据,从2003年网易新闻第一条跟贴出现到现在已经14个年头,日参与用户超过9000万,日发帖量超过120万,这里诞生了中国互联网众多的言论风向标。

十四年里网易跟贴一直伴随着网易新闻的成长,从某种程度上说,「跟贴掌握着网易新闻的命脉」。

网易云音乐2013年上线,四年时间里,用户突破3亿,累计产生了4亿条乐评,目前已经发展成为中国音乐UGC氛围最好的音乐社区。

一个是在门户时代,利用极具鲜明特色的“跟贴文化”,在竞争激烈的内容分发市场,形成了强烈的自我品牌特色,受到70后、80后的追捧。

另一个是移动互联网时代,通过主打音乐社交,用户评论,在短短四年时间里已经发展成为中国音乐UGC氛围最好的音乐社区之一,深受年轻群体的青睐。

在中国互联网历史上这样的产品并不多见,何况来自同一个公司。

尽管两款产品各有特色,但有着相同的共同点:让用户以评论的形式参与(UGC内容)进来,让用户真正沉浸在这样一个新闻/音乐社区,这是彼此最理想化的需求定位。

回顾现代音乐产业的发展历程,从初始的黑胶唱片到盒式磁带,再到CD、VCD、DVD、数字光盘,再到数字音乐,随着科技的进步,影响着人们对音乐体验的同时,也改变了用户的消费习惯。

2000年,网易MP3搜索上线,2002年百度MP3上线,2003年千千静听上线,2004年酷狗客户端上线,2005年酷我客户端上线,2007年虾米音乐上线,同年QQ音乐改版上线,2008年天天动听上线。

在这十年里,中国音乐平台如雨后春笋般涌现,而随着互联网的快速发展,网络歌曲也呈现遍地开花之势。

2004年一首《老鼠爱大米》吹响了网络音乐的号角,以月下载量600万次创造了当时单曲吉尼斯纪录。此后《丁香花》、《香水有毒》、《求佛》、《爱情买卖》等歌曲在网络掀起一股热潮,一时红遍大江南北。

巨大的市场迎来了巨大的资本投入,酷狗、百度作为专门的音乐P2P下载工具,每日下载量均到达历史峰值,而移动服务商通过彩铃下载收费,获得大额利润。

另一方面,数字技带来的的便利性以及复制成本的低门槛,让盗版侵权现象肆无忌惮。

2007年QQ音乐改版上线,推出绿钻服务。在这之后,出现了三个在年轻群体中极具代表性的人物,曾经也被称为“QQ音乐三巨头”—— 许嵩,徐良,汪苏泷。

三巨头的兴起以及凭借自身社交优势,QQ音乐吸引了大量的年轻用户,从小学生到刚开始工作的年轻人,群体之广,其受追捧程度不亚于现在的“TFboys”。

但当时国内音乐平台仍旧把下载、试听作为主要功能,未能将音乐和人有效的连接起来,用户最多也只能在贴吧里讨论,但贴吧和音乐又显得单调乏味。

在过去10年PC时代,大部分音乐产品属于工具类产品,由于当时智能手机还未普及,用户参与在线讨论、分享门槛极高,当时的背景和门槛,使得用户的需求也很简单,只需要满足简单的下载及试听服务即可。

到了2011年,进入移动互联网时代,各大平台纷纷转战客户端,这其中网易云音乐抓住了重要的。

通过个性推荐,音乐社群,将音乐和用户情感以UGC的方式最终沉淀在一个音乐社区网络,形成其产品特色。

一个有趣的现象,最早之前喜欢QQ音乐三巨头的那一批人,如今正是在网易云音乐活跃的同一群人,只是因为他们长大了。

过去四年时间里,网易云音乐以其广受好评的歌单、个性化推荐、用户评论受到用户的喜爱,可以说是网易目前口碑和用户量双赢的一款产品。

从最开始拒绝成为一款播放工具,专心做音乐社区的定位,硬是让网易云音乐在互联网音乐的一片红海中,在“懒人时代”杀出一条血路。

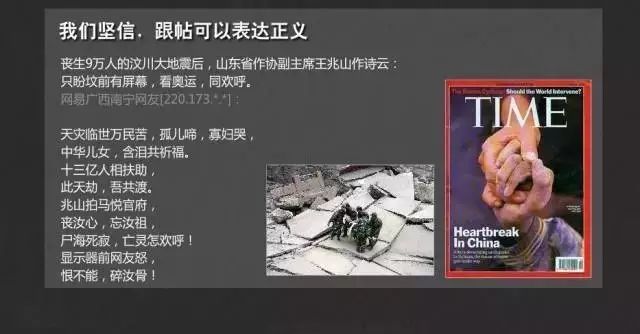

2008年唐岩和团队推出了一支 5 分钟的 Flash 短片作为网易新闻年终盘点。这条短片从那一年 2397339 条新闻里的 41658635 条跟贴中筛选的,片中醒目地出现了“无跟贴,不新闻”的口号。

08年网易新闻年终盘点

2017年杭州地铁1号线营销活动,网易云音乐从点赞最高的5000条精彩乐评中人工筛选出最终的85条。

2017年云音乐地铁营销活动

从网易云音乐的评论、今年地铁线营销活动都能找出当年网易“跟贴”发展的影子,可以说云音乐继承了部分网易跟贴的基因。

96年的王妮是一个大三学生,平时喜欢听听音乐,而且是某位流行歌手的迷妹。

没事的时候她就会刷刷微博,看看有没有偶像最新动态,有没有出新的单曲,只要偶像出单曲了,她会立刻去市面上的音乐平台去试听。

在了解偶像在音乐平台发布的单曲上线时间后,王妮就会提前准备好评论的话,复制到手机备忘录里,届时歌曲上线了之后可以及时去评论。

当问她为什么要提前写评论的时候,她说偶像的粉丝太多了,如果不提前写好发出去,到时候评论下方都是别人的,自己的评论就看不见。

王妮还说她有经验,评论越发的早越有几率被人点赞,这个和微博抢沙发是一个道理。

王妮透露之前她的一条评论就被点赞超过1W次,当时激动了好几天,还在同学面前秀了一把,她觉得被很多人点赞是一件很有成就感的事。

今年是文杰北漂的第三年,当初大学刚毕业的他为了追求理想独自一人来到北京,每天挤着地铁上下班,大步流星穿梭在人海之中,过着枯燥但又不得不面对的生活。

文杰说,他在上下班的时候会听听音乐,但不看评论,因为赶时间。一次下班坐地铁,无意间听到一首《一个人的北京》,当时就很触动,点开歌曲信息看下面的评论,从评论里他看到了太多和他一样的经历,很有共鸣。

他说当时看了评论后,立即联想到当初一个人来北京,从南到北,一路上经过陌生的城市和无数村庄的场景。

来到北京之后,蓝天、阴天、雾霾尽在眼前,虽然空气没有家乡好,但是为了追求自己的梦想,他也只能这样。

最开始来北京的时候,没有朋友,周末宅在家里也不出去玩,就只好听听音乐,有时候一刷就是一下午,时间也过的很快,文杰继续说道。

网易云音乐评论的人远不止上述的王妮、文杰两类人,

但对评论触动最深的很大一部分年轻群体都可以被归结为——爱现、渴望表达被认可同时缺爱、缺安全感、凝聚着迷茫与焦虑的“孤独患者”。

活跃在网易云音乐的用户,主要存在三类心理诉求。一类是乐于评论,渴望表达自己心中的想法,无所谓是否有人点赞,而另一类既喜欢评论,也渴望评论之后被人点赞、认可,还有一类是从不评论,但能从评论中得到的共鸣。

评论代表着年轻人的一种态度,渴望表达来建立形象。

点赞、认可代表着爱现心理。在形成自己人格的过程中,需要通过周围的人、环境、事物来塑造自己,通过自身行为获得荣誉感,成就感,甚至是通过爱现满足心理的虚荣心。

新世相曾经有一句话:一个创造力突然爆发的时代前面,一定跟着一个物质或思想特别匮乏的时代,人只有知道自己缺什么,才能知道自己想要什么。

理解了他们的心理,也就理解了他们为什么喜欢评论,乃至理解了这个时代学生、白领、屌丝、北漂不同群体的精神需求和心理寄托了。

网易上的跟贴,很大一部分都是70后、80后,这些人具有鲜明的特点——关心时政、关心社会,喜欢评论,但是整体上素质并不高,他们不在乎评论是否得到他人认可。

他们有时幽默风趣,靠诗句来讽刺社会,有时言辞激烈、我行我素,想通过跟贴,评论表达对社会的偏见,甚至愤怒与不满。

而网易云音乐上的评论,很大一部分都来自90后、00后,他们不吐不快,渴望自我表达来建立形象,树立态度,而通过点赞、认可透露出一种爱现心理即通过自身行为获得荣誉感,成就感,甚至是通过爱现满足心理的虚荣心。

除了网易跟贴(云音乐评论)之外,还有极大部分用户属于吃瓜群众,他们很少跟贴(评论),只是单纯喜欢看每条新闻(音乐)下的评论。

如果觉得很有意思偶尔点个赞,当然这不完全代表对于跟贴人(评论人)观点的赞同,只是结合当时的场景,随手点个赞,意思意思。

某种程度上,网易跟贴(云音乐社区)文化,培养了一批爱看跟贴(评论)的网民。

勒庞在他的著作《乌合之众》提出:

人一旦加入群体,原先的个性便会消失,他们不再独立思考,不再理性,而是随大流,无意识占上风,束缚个人的行为的责任感一旦消失,人便会随心所欲,肆意妄为,一人独处时,他可能是很有教养的人,一旦加入群体,变成为一个野蛮人,凶残、易怒,充满暴力。

在网易跟贴中,勒庞的观点体现的淋漓尽致,这些群体爱跟贴,爱盖楼,一旦意见矛盾的时候,不管事情真相如何,这些群体避免不了习惯性的站队,只要出现不同意见,回击抗议,誓死捍卫自己群体的观点。

最讽刺的是关于新闻内容本身,几乎没有人在乎。

在网易云音乐,这些群体他们有共同的偶像、喜欢的主播、支持的独立音乐人,在这些歌手下的评论,往往对于他们的赞扬与支持。

他们愿意把自己的人生经历、喜怒哀乐通过评论表达出来,可以说云音乐评论给他们提供宣泄个人情感的一种归宿。

此外,对于评论里的故事,他们有着相似的经历、这也是为什么他们容易被打动,情到深处,共鸣之深,并乐此不疲的“边听歌边看评论”。

网易跟贴、云音乐评论共同的特点是让用户以评论的形式参与(UGC内容)进来,让用户真正沉浸在这样一个新闻/音乐社区。

在社区不断壮大之后,会出现各种问题,

网易云音乐相对于网易跟贴带来的负面影响,目前仍保持一个和谐的音乐社区,尽管仍存在不同粉丝为了各自偶像在评论下方互相争论,但这和跟贴带来的“地域攻击”相比,影响微乎其微。

对于新闻来讲,讲究时效性,再多的跟贴也会随着时间的推移而消失,只不过是每天新的新闻出现新的评论。

但是音乐评论不一样,一首歌,即使是一首十年前的老歌,现在依然有人听,他是具有意识沉淀和时间积累的,只要歌曲在,评论一直都存在。

此外,网易云音乐对评论功能始终保持克制,没有做其他复杂的功能。

简简单单“一个点赞、一个评论”功能,将用户参与做到极简,过去四年,网易

云音乐也没有做盖楼功能,这和网易跟贴截然不同的选择,使得社区更为和谐。

如今网易新闻和网易云音乐很多为了上热评,搬运段子,编故事等等,还有一些短短几字以的随性评论,虽增加评论区的活跃度,但也造成了一个很大的问题:

评论的质量下降

此外,从门户时代到移动互联网时代,作为中国最老的新闻社区,网易跟贴作为其核心优势产生了大量的UGC, 但是由于跟贴带来的负面影响,当年的70后、80后逐渐远离。

而如今90后、00后已经活跃在中国互联网时代,他们追求独立自我,不吐不快,勇敢表达的自己的态度,而且正在创造最多的UGC、PGC内容。

如何吸引新一代90后、00后加入网易新闻,尤其是跟贴,网易新闻面临极大的挑战。

网易云音乐目前的问题是如何在已有的用户评论下,在评论特点同质化现象

严重环境下,继续吸引更多的用户UGC形式参与评论分享。网易云评论因为时间的关系,大量评论被热门评论淹没,其中不乏一些优质的乐评。

使用过网易云音乐的都能看到每首歌曲下面的评论,少则几千,多则几万点赞,但是你会发现很多热门评论排名前例的都是几年前发布的。

用户评论如果被认可,则再次评论意愿会更强,但如果一首歌已经评论很多了,新用户再评论基本上会被覆盖,用户评论的意愿也会下降。

其次,网易云音乐上评论的特点,任何和「青春」、「初恋」、「理想」、「恋爱」有关的歌曲下,几乎都会有那年夏天、秋天,在某个地点,我和某人如何如何,初中,高中、大学多么美好、青春如此短暂,人生多么遗憾之类。

其中很大一部分归结为平凡人的故事、经历。

虽然真实的经历会让人产生极大共鸣,尤其是通过音乐表达情感,而且热门评论往往出现地点,小物件,电影,照片等物,具有很强的代入感,但在评论同质化现象日益严重下,久而久之,用户的共鸣会逐渐下降。

网易跟贴、网易新闻活跃UGC社区表象下,隐藏着被人们视而不见却又直抵人性深处的运转逻辑,目前仍然是人——评论,而不是人—人之间的交流。

这在网易跟贴上更为明显,因为用户只关心贴子是否有趣,如何和用户进行更深一步的交流、用户和用户产生联系,至少目前还未出现。

网易新闻的跟贴、云音乐的评论的本质是社交网络通过个体与个体连接,这种连接将陌生的个体和互动形成反馈,形成了弱连接的整体,使得人们在弱关系中产生「同理心」。

时过境迁,岁月沉浮,从门户时代到移动互联网时代,如今网易新闻客户端、网易云音乐每天依然有大量用户在跟贴、评论、地域攻击、转发、点赞。

伴随着中国互联网一同成长的70后,80后,90后,00后,他们热衷于此,并乐此不疲。

本文部分参考资料来自:

雷晓宇《李学凌:在腾讯的阴影下》

梁剑《网易跟帖的前世今生》

李学凌《我从网易辞职是对WEB1.0的背叛》