14新闻 杨颜菲

他们在怕什么?

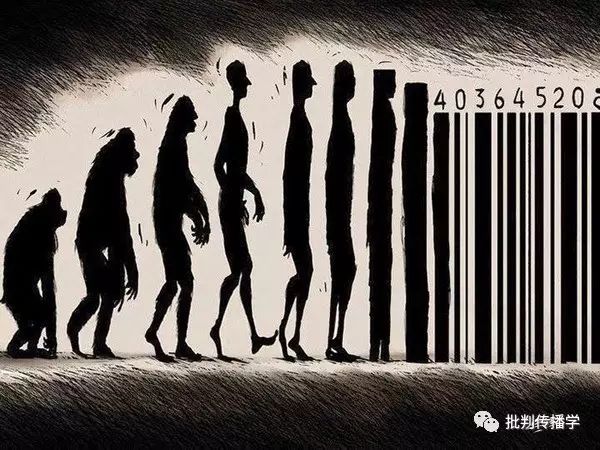

(在网上看到的两张图 觉得很有意思 人的进化论和神的进化论)

《启蒙辩证法》的作者们在害怕什么?

先不着急解答这个问题。不妨从作者们反复和零散的语言中梳理出一条人类历史的脉络。

我们的先民们害怕疾病,畏惧未知的风雨雷电,因为不知道死后的世界是什么样子,先民们同样畏惧死亡。所以先民们将自己的生命委于巫师之手,巫师通过装扮成各种各样的精灵鬼怪来驱逐或是安抚人们因恐惧而惶惶不可终日的心灵。

但是巫师们从来不会说自己就是神,他们模仿着风雨雷电,模仿着恶魔鬼怪,却不曾认为自己掌握着其他人生杀予夺的权力。更不认为自己掌握着能够控制自然的权力,他们所能做的,不过是与自然沟通,以平息自然的怒火,或是以牺牲和献祭为代价换取生存与和平。

奥林匹斯山上的诸神逐渐觉醒,诸神掌握着风雨雷电,阿波罗驾驶着太阳马车,塞勒涅和月亮每晚一起巡视着人间,人类不再试图与自然对话和交流,人类所做的一切变成了讨好掌管着这些自然想象的神明。

这个时候,控制与被控制的权力关系早已深深蕴藏在神话的逻辑之中。因为古希腊的大祭司们不再是与自然直接沟通,而是求助于神灵,因为神灵掌控着这一切。神灵与自然之间,早已不再是平等对话的关系,而是控制与被控制,奴役与被奴役的关系。以阿波罗的名字来呼唤太阳,说明我们的命名已经将太阳和太阳本身拉开了距离。

人类文明的车轮滚滚向前,巫医和大祭司的神迹并不能每次都巧妙地奏效,对于生存环境的改善使得人类在本能的驱动下扩张着自己的数量,而语言和宗教的出现将原始的信仰带到了新的时期。

人类文明迎来了拥有强大力量的上帝。上帝主宰着人间万物,上帝解释了死亡。上帝给出了人类终极的未知——死亡这个命题的答案。上帝说,忠诚的信徒们将会严于律己,死后升入天堂,而异教和作恶的人将会坠入地狱,承受永生永世的痛苦和惩罚。因此,上帝的存在不容置疑,上帝的神迹遍布世界各地。与活在人世间的百年相比,永恒是一个太具有诱惑力的命题,所以信仰上帝的人们没有任何理由不用人间的苦修换取天国的快乐。除此之外,上帝还给出了人类生命的意义。

可是我们的认识依然要通过上帝,向上帝的祈祷是通过上帝的权威作用于人世间的一切。因此,可以说人类与自然的距离进一步被拉开。影响了人们许多世纪的各种宗教都试图向人类解释现象和原因,并且提供生存的意义,以此来消除人们对未知的恐惧和疑虑,吸引更多的信众。

可是上帝的圣水并不总能治好人类的疾病,上帝的出现也并不总是那么的及时。人们渐渐发现,上帝无法一遍又一遍的重复他的神迹。可是一种新的文明形态总是可以医治人类的疾病,总是可以重复已知的结果,盐酸和碳酸钙的反应总是能生成二氧化碳,显微镜下的草履虫总是要趋利避害。

至此,上帝的统治受到了打击,启蒙以科学为武器,将上帝的领域不断蚕食。科学试图归纳出一个包罗万象的体系,将世间万物都纳入其中,并且向世界宣称自己的绝对权威。利用科学,人们可以更好更便捷的实现对自然的控制和奴役。万物存在的标准对人类而言似乎只剩下是否可以加以利用这一个理由。早期的启蒙思想家们依然坚持着神学和科学两套体系,神学的范畴不以科学的理性思辨加以质疑,也就是说,在早期的启蒙思想家眼中,理性并非像现在一样占据着全知全能的绝对统治地位。

科学相信科学精神,也就意味着相信理性可以认识世界的全部,宇宙浩渺无垠,而人类的认识也可以借助各种各样的工具被不断地拓展。如果还有科学无法解释的事情,那么只能说人类的科技进步水平还是不够的。启蒙本身创造出来是为了打破神话的绝对权威,可是启蒙现在也已经陷入了将自己作为全知全能的绝对权威的角度和立场。或者毋宁说,启蒙本身就蕴含着神话的逻辑。因为其出发点都是一样的,对于恐惧的对抗。

就在这样的权威中,启蒙逐渐丧失了自省的能力,成为了新的人类神话。

而我们现在生活的这个时代,正是启蒙的神话时代。

我曾经试图将《启蒙辩证法》所阐述的内容讲给一个朋友,我问,你觉得科学就一定是对的吗?科学可以认识世界上所有事吗?

朋友说:“为什么不能?科学当然是对的,因为有无数实验的证明。科学当然可以认识所有事。”

朋友着重强调了“有无数次的实验可以证明”。

我说,那如何证明上帝是不存在的呢?

“无法观测,无法感知,无法衡量,所以上帝不存在。”朋友说,“或者,你又凭什么证明上帝是存在的?根本没有证据。”

我想,朋友的回答其实揭示了科学的逻辑,正是了解事物的原理并且能够通过重复进行确认,这就是科学将自己树立为绝对真理的方式。我们这些习惯了科学思维的人也许会觉得,这没什么不对,相比虚无缥缈的上帝,可见可感可复制可预知的科学明显是更容易获得信徒的承认的。这似乎,没什么不对啊?启蒙将人类从教皇的神权,国王的王权中解放出来,我们通过科学获得了自由。出身的不平等被打破了,只要通过个人奋斗,每个人都有希望改变自己的命运,这难道不是皆大欢喜的事情吗?

那么,《启蒙辩证法》的作者们究竟在害怕些什么呢?霍克海默和阿多诺,他们在批判什么呢?

当我们给不同的动植物,不同的元素命名的时候,就已经在主体与客体之间拉开了距离,当我们说一棵树是“树”的时候,它既属于树这个范畴,却又不仅仅是一棵树。而当我们说我们是人,是中国人的时候,已经省略了属于我们自己的特点。是一个中国人没错,中国人这个范畴就像所有类属的名词一样,已经将多样性从概念中剔除出去。正如我们的刻板印象,中国人勤劳善良,美国人开朗进取,德国人严谨踏实这些归类,一方面是为了简化我们的认识,帮助我们节约心力,另一方面,代价就是抹去了其中个体的多样性。

正如一棵桃花树,我们知道它春季开花,花成几瓣,属于什么样的界门纲目科属种,可是在寒冬腊月,我裹着厚厚的羽绒服从学校一棵桃花树旁路过的时候,发现由于那几天天气稍微有点回暖,桃花树大概以为春天到了,在隆冬时节,它居然开花了。

桃花树这个概念显然无法完全包括这棵冬天开花的桃花树的特点。就像女人这个词无法概括我的全部性格特质。事实上,世界上没有两片完全相同的树叶,正如世界上没有两个完全相同的人。

批判学派不是为了要否定科学的功绩,他们批判科学仅仅在于,他们认为科学无法涵盖所有事物,范畴哲学无法理解所有个体的多样性。科学是有边界的,同样,理性也是有边界的。正如一句古老的格言:上帝的归上帝,凯撒的归凯撒。

理性和科学无法解释所有事,比如意义问题。

如何用公式告诉人们人生的意义?人类生存和意识在进化的过程中,又起到了怎样的效果?

人类生存是否存在意义?

理性甚至拒绝我们问出这样的问题,因为它无法解答。

宗教甚至给出了每个人存在的价值,即所谓现世的苦难是升入天堂的阶梯,在天堂中我们又永恒的欢乐。尽管这种解释有些牵强,也无法证明,但是至少说明,宗教试图回答这些问题。可是科学何时试图给我们一个解释呢?对于科学和理性而言,活着就是活着,事实就是客观事实本身,无他。

批判学派批判科学不仅仅局限在这些务虚的方面,尽管这些务虚的方面有着其重要的意义。可是,批判学派的批判还有更深的原因。

因为科学和理性试图将人类归纳为为原子化的个体,消弭个体差异,成为可以计算和衡量的存在。比如对于经济学对于“理性的人”的假设:就是能够合理利用自己的有限资源为自己取得最大的效用、利润或社会效益的个人、企业、社会团体和政府机构。

合理利用的意义就是,行为能够被预计和计算。这样的人就是理性的人。

那么诸如艺术,美这些东西如何被计算呢?当我们看到《蒙娜丽莎的微笑》的时候,我们的愉悦如何用数字去衡量和测算呢?所以,艺术和美这些东西在目前的时代中显得那么不合时宜,格格不入。

艺术的“灵韵”被消磨殆尽。代之以文化工业。因为文化工业是可以复制可以计算的存在。

科学证明自身真理性的方式就是通过“重复”,一切科学技术本质上一定是可以被重复的。可是艺术不能。我们可以复印梵高和毕加索的画作,可是通过研究他们作画的规律就可以画出梵高和毕加索的画吗?

但是我们只要掌握言情剧的套路就可以拍上一百部《三生三世十里桃花》、拍上一万集《宫锁心玉》,我们掌握了对“大眼睛,锥子脸”的网红美女的定义,就可以通过整容技术量产成千上万的美人,所以朱茵、王祖贤那样各有各的美法,充满灵气的明星正越来越少。

这些影视作品,这些对美的机械定义反过来也塑造着我们的审美。比如,偶像剧里对于白领生活的描述就像一个严格的框架,把我们这些大学毕业生的未来牢牢的框在“城市,白领,蜗居,裸婚”等严格的行为模式中,我们在影视剧里看到明星们表演的光鲜亮丽,心生向往,于是也觉得在城市中当一个白领就挺好的。我们也觉得,赚了钱,赚200买美宝莲口红,赚400买迪奥,赚十万买个lv的包。

我们被文化工业塑造成由财产划分成的千篇一律的个体。唯一区别在于财产的多寡。财产的多寡导致我们对品牌的选择不同。我们是否有别的选择呢?其实也有,只是要付出很大的代价罢了。

TED最近有一个演讲,来自著名的数据科学家Cathy。她说:算法导致了世界上更多的不公正。她认为,大数据与机器模型在社会中对于劣势地位的人有负面影响,同时让富裕的人过得更加轻松。

我对于大数据带有一种奇怪的抵制,我一直不明白为什么,一直觉得莫名其妙,直到《启蒙辩证法》读到现在。

大概是我一直非常中二的觉得,我是不一样的,每个人都是不一样的,数据无法概括人的所有。当初选新闻不过就是觉得可以接触不同的人,非常有趣,扩展生命的宽度,可是大数据把我作为人的这种优越感打的粉碎。所以,虽然我下意识的反感,可是一直说不清为什么。在Ted的这个演讲中,Cathy列举了很多算法有误的例子,理性当然可以斥之为个案,概率上讲,算法出错的概率依然不高。

可是这恰恰是科学和理性有限性的证明。科学和理性当然有正确的部分,但是永远不可能有哪种算法可以做到完美,这就是科学和理性的边界。我们也不需要希望科学和理性能够解释一切,比如,艺术的就交给艺术。

只有这样,我们才有可能保证我们每个个体的差异性得到尊重。

当品牌占据我们的所有城市,从上海到纽约,我们买到的是同样的衣服,我们见到的是同样的景致,这种熟悉感带给我们的是一种安全的感觉,其实说到底还是为了对抗陌生,而陌生代表的多样性正是让我们意识到我们的理性不是无限的重要的表现。消除陌生就意味着消灭多样性,消灭多样性就意味着承认我们的理性是有边界的。

而且请想一想,将每个人原子化同一化之后,每个人的行为可以预计之后,收益最大的将是谁?

无疑是那些资本家和拥有雄厚实力的人,因为他们掌握着技术。

虽然启蒙号称将人们解放出来,实际上不过用财产的不平等取代了出身的不平等而已。不平等依然存在。

文化工业正在以潜移默化的方式把我们同化。这就是霍克海默,阿多诺他们害怕的东西。

在文化领域,他们害怕文化工业,而科学的这种范畴逻辑在政治领域正在导致“极权社会”的出现。

极权主义是什么?让渡个人的自由和选择以换取群体和组织所提供的安全感。就是让我们相信我们如果不服从这一套逻辑,将付出我们无法承受的代价。我们在梳理历史脉络的时候就曾经说到,希腊神话中的诸神,他们也受制于命运的掌控,而现在,掌控我们命运的是什么?很大程度上已经不再是神明,而是资本主义工业的逻辑。

为我们设计好未来的道路,消除由于不确定性带来的恐惧,这就是极权主义对我们所做的一切。希特勒的第三帝国就是极权社会的典范,不过形式是军国主义罢了,《第三帝国的兴亡》中对极权主义的德国的描述再明白不过:绝大多数德国人似乎并不在乎他们的个人自由遭到剥夺,并不在乎他们的大量文化被摧残,被没有思想的野蛮状态所替代,也不在乎他们的生活和工作已经被管制到了即使是一个世世代代习惯于严格管制的民族也从未经历过的程度。

而这样的描述放到现在,似乎也正逐渐成为放之四海而皆准的叙事。

是的,每个人都是原子化的个体,每个人都只是大机器中的小齿轮,永远无法看到整体运转的全貌,永远不明白自己日复一日的艰辛和付出是为了什么。利用短暂的娱乐来麻痹我们原本敏感的神经。这就是极权主义啊。

极权主义的逻辑就是来自启蒙中的神话逻辑。我甚至以为,极权主义就是科学思维的产物。因为科学的要义是可重复,而极权社会中的人最重要的表现是可替代。是的,对于公司老板来说,工人是可替代的,甚至工程师,掌握着高端的技术,也是可替代的,因为只要掌握了这套科学方法,谁是不可替代的呢?

所以霍克海默,阿多诺他们害怕了。他们批判着科学和理性这种霸道的逻辑,被无数人误会,被无数人不理解,可是他们觉得必须要敲响这个警钟。批判学派批评这些现象的时候是毫不留情的,没错,甚至非常的极端,有种矫枉过正的感觉,可是这也是无可奈何的选择。在这种批判里,我看到了对于人类尊严的坚守。对于灵魂和自由的捍卫,所以当我看到一半的时候,我被深深地感动了。

毕竟,我不愿是一个可以被替代的人。我相信没人会希望自己是可以替代的。

可是在科学和理性势如破竹的进攻中,我又觉得无比绝望和无力,就像螳臂当车,孤独的将军挡不住浩浩荡荡的军队,前赴后继的士兵终究能够攻下将军镇守的空城。因为数量足够多。

我固然敬重批判学派的思考,也深深地认同其中的逻辑。可是还是有一些现象,是值得我们反问的。

首先,文化的多元性在现代社会的发展中,已经被逐渐的认同。实际上我们的文化看起来似乎更加多样了。而且每个人都有自己品味所钟爱的事物,并且总能找到志同道合的朋友,这似乎也是一种进步?

我们在数据的洪流中也看到了一些人开始了他们的反思,比如Cathy,是否意味着启蒙本身的逻辑也并非那么无懈可击?

越来越多的人受到更好的教育是否意味着突破现状的可能性的提升?

科学的继续发展是否会带给我们物质的充分满足,到那个时候,这些问题是否就不再构成问题了呢?

霍克海默他们认为佛教太过虚无,这一点我无法完全同意。我觉得佛教是不同于基督教犹太教和伊斯兰教的一种存在,甚至我觉得佛教中蕴含着某种归宿。但我现在还无法讲这种归宿完整而准确地挖掘出来。

或许我们觉得人类的尊严就在于思考和灵魂的多样性这点本身,就是某种夜郎自大也说不定呢?哈哈。

我们都是历史的中间人。我们看得到身边的事物朝着阴暗和堕落的深渊前进,可是无数次人类都逢凶化吉,以我们想不到的某种方式。因为我们所有人都受制于历史的局限。也许问题没那么严重,如果工人的革命无法指望,兴许以某种方式,我们甚至可以摆脱人类这个脆弱的外壳,实现真正的灵魂的自由。大概天性使然,我总觉得虽然不知道希望在哪里,可是希望总是存在的。

我们回到历史的原初,还记得人为什么要使用巫术吗?

这里我们似乎又可以回答一个问题:潘多拉的盒子里有什么?众神说,有疾病、贪婪、嫉妒、痛苦……是人间一切灾难的根源。可是众神既然赋予了潘多拉撒谎的本性,也许众神对于撒谎这件事也是手到擒来。众神没有告诉我们的是,潘多拉的盒子里,其实只有一种东西——恐惧。(我甚至觉得古往今来所有的统治和权力关系都是建立在对恐惧的利用这个基础上的)