疫情如大考,用最简单粗暴的方式检验了所有城市在基础设施建设、

产业结构、民生

配套等方方面面的成绩,也在改变着我们每个人的家庭关系、职场选择、生活方式、资产投资等各个方面的选择。

疫情之后,深圳会改变什么,深圳人又有什么新的观念,圳长提出了八大深圳猜想,请你来补充。

疫情当前,面对“地狱开局”的深圳还是交出了一份较为漂亮的答卷。

即便如此,年轻的深圳始终要面对一些亟待解决的问题。

在疫情的影响下,

市民已经对深圳的医疗短板已经提出了更高质量的要求。

其实早在两年前,陈如桂市长便

指出了深圳的医疗短板

:

深圳医疗资源总体不足,医生缺、床位紧,基层医疗服务能力不强,千人床位数仅为3.6张,低于全国5.1张的平均水平,三甲医院只有16家,远低于北上广等城市。

不过,建设医院不可能是一蹴而就的。

今年年初,陈如桂市长已经强调,要把更多的可支配财政收入用于发展民生事业。

其中,今年计划安排医疗支出增长15%。

根据中长期规划,深圳力争到2022年建设一批高水平医院,

同时利用10年时间,将深圳三级甲等医院数量翻一番。

相信在疫情影响之下,我们会用更快的速度,补齐深圳医疗短板。

在此次战疫中,

我们都看到了先进的科学技术发挥着无可替代的作用

。

其中,智能硬件、5G、生物医药、人工智能都成为了关键性的武器。

这些高新科技产业,恰恰都是深圳的强项。

在这一个月里,我们看到了深圳企业有提供病毒检验试纸的华大基因、5G通讯的华为中兴、可以兼职生产口罩的比亚迪、参与消杀防控的大疆无人机、生产室内测温巡检机器人的优必选,还有制造发热排查头盔的光启等等。

他们正是是深圳产业的缩影,也是深圳创新务实的代表。

作为全国第二产业排名第一的大城,作为全球闻名的“粤海街道办”,在疫情中已经得到检验的深圳企业,无疑会是接下来深圳产业发展的实力担当。

2月8日开始,深圳启用线上车辆申报登记。

来源:

@深圳微博发布厅

想想在家“坐月子”的一个月,我们是如何解决“生存”问题的。

当实体店空荡荡,大街上却依然有快递员和外卖员在奔波,像盒马鲜生,叮咚买菜,每日优鲜等,成为了你每天打开手机的必备APP。

网上有个未经证实的传言,2003年的非典,由于大家都不敢出门,刘强东把中关村的实体店铺搬到了线上,与此同时马云看到了C端购物的需求,顺势创立了淘宝。

顺丰王卫也是从中看到了物流运输的重要性。

我们且不论这些老板们的创业契机与影响,但可以肯定的是,以短视频、电商生鲜、网上问诊、在线教育等互联网场景,都已经得到了极大的普及。疫情替这些企业“教育”了市场,培养了用户习惯,

也让互联网进一步改变了我们的未来生活。

复工前有人开玩笑说:

再不复工,公司会发现有你没你一个样。

但其实更大的可能是,老板会发现:

再不复工,有没有办公室其实也没两样。

这次疫情对职场最大的改变,是我们已经开始接受并习惯“云办公”。

当有大量人群习惯于在家里办公,

其实是在加速“线上办公”对“传统办公”的代替。

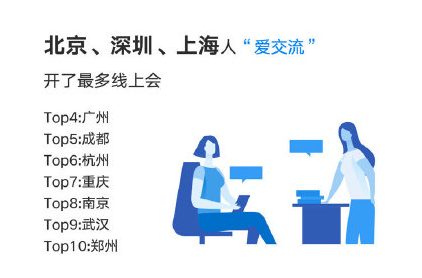

深圳线上会议排名前列

当线上协同工作成为工作的主流,也意味着未来我们将不再受地理空间限制,也不会受到公司机构的限制。

未来十年,我们可能不属于任何公司

。

在个体崛起的时代,大量个体都将脱离了公司独立发展。

同时这个社会越发达,人的独立性就越强,未来有能力的人都会变成独立的经济体,随着各种线上办公软件会加速盛行,人与人的协作性也会加强。

在疫情期间,抖音快手上有很多令人捧腹的亲子视频。

在朋友圈里,我们天天能看到各式各样的电饭煲蛋糕。

在这场长达一个多月的“全民禁足”中,我们相处最多的是家人。

虽然有些家庭是“距离产生美,关门吵个嘴 ”,但更多人则是开启了家庭关系的重塑,

发现了很多日常被忽视的微小幸福。

以前天天加班忙碌的父亲,现在整天乐此不疲的跟小孩玩着幼稚的游戏;

以前天天吃外卖的大人,渐渐习惯了一起做家常菜。

那些失败的“黑暗料理”并不重要,重要的在这段时间里,

我们重新拾起了

被忙碌冲淡的

亲子关系、夫妻关系、父母关系,我们

也开始学会重新审视自己的家庭角色。

我们,或许从此懂得如何生活了。

在疫情中,很多医生都在强调:

比口罩更重要的是个人抵抗力。

回头看看在深圳的你我,只顾埋头赚钱,996的作息又算得了什么。

对熬夜加班的认同,对喝酒交际的默认,似乎为了钱,我们可以牺牲自己的健康。

但是经过这场病毒,人的认知发生了彻底改变。

原来健康的生活方式,才是一个人最大的竞争力。

疫情之中,我们已经开始重新审视身体的价值,也愿意为健康买单。

例如可想而知,能熬过这场危机的健身房,很可能会迎来一场爆发;再

例如

我们在以后的生活中,会把运动配套、公园配套当做生活空间的必备因素。

可能有一条社区跑道,有一个健身房,有一批公共健身器械,都将

从购房的“加分项”,变成购房的“必选项”。

不知道在疫情之间,

你有没有在疫情曾经算过:

假如你失业了/公司倒闭了/经济来源断了,你能撑得了多久?

相信这次疫情,给我们任何人都上了一堂惊心动魄的抗风险经济课。

现金流、保险、投资收益、超前享受、延后满足...这些都在成为我们的经济必须课,尤其是年轻人。

因为他们突然意识到,

在危机面前,活着才是本事。

在当下,有的年轻人靠工资活着,有的年轻人靠花呗撑着,也有的年轻人靠投资躺着。

在特殊时期,一个人的“睡后收入”,决定了他活得好不好;

但一个人的现金流能力,决定了他能活多久。

接下来,保险意识很可能会被更多人接受,

但年轻人如何通过投资,提高自己的抗风险能力,也正在成为一道新的命题。

这次疫情,给很多行业按下了“暂停”键,但也有的被按下了“快进”键。

房子与车子便是其中两项。

最近如果你去过深圳的4S店,就会发现有很多人戴着口罩来看车。

跟销售人员一打听,竟然是因为一个非常浅显的原因——大部分购车者,是

在疫情下意识到私人交通工具的重要性

。

他们大多有着买车的能力,只是以前可有可无的需求,被这次疫情点燃了。

同样的理由,也正在出现在买房上。

房子的刚性需求,其实一直是存在的,尤其是在深圳。

只是此前,年轻人们把买房当做是一件“人生大事”,很多期待着一步到位。

但由于疫情的影响,原本这些拥有私人空间的需求同样被激发出来了。

特别是已经有更多人意识到,

在深圳不管拥有多大的房子,已经不止是拥有一个空间,而是一个避风港,还是一个抗风险的保障。

悲

观者往往正确,乐观者往往成功 。

挣钱也好,投资也罢,都是经历与阅历的变现。城市会因为疫情而变得更加完善与升级,

我们

希望经历了这场疫情的深圳人,能拥有新的观念,新的认知,新的行动。

例如作为一线城市的深圳,每年仍有50万的人才在持续输入,创造着更多的住房需求。

但在“房住不炒”的政策导向下,对年轻人来说,与其靠投资暴富,还不如提前拥有自己稳定的居住空间,或者是稳定的现金流,才是更为实际的考虑。

在疫情面前,买房的需求可以被暂停,但不会被消灭。

值得注意的是,春节复工后,深圳在今天终于迎来第一个拿到预售证的楼盘,它便是这几年深圳的“网红盘”——

万科星城

。

显然,在各房企纷纷使出“杀手锏”营销揽客的时刻,万科选择了最直接且最真诚的方式。不是滞销房源,不是供求失衡的项目,而是实实在在的优质房源。

把客户当作客户,让产品回归产品

。

它的口碑,是公认的。曾在2019年1-10月全国单项目的销售冠军,成交额达104.27亿元,也曾创下开盘半小时售出1900套房源的纪录。

★2019年1-10月全国单项目销售排行榜(数据来源:亿翰智库)

据最新消息,万科星城本次推出的是

最低首付不到50万的公寓