在新疆的土地上

有许多散落在荒原和绿洲上的古城废墟

其数量之多,历史之深厚,让人为之惊叹

他们像是留在大地上的一个个谜题

带领我们走进新疆的悠远岁月

从铁器时代开始,生活在今天新疆大地上的一些古代居民,就开始营建城池。

随后,在东西方文化,更多的是在中原城市文化的影响下,西域城市建筑进入快速发展时期。

从汉晋到唐代,出现了一些著名的城市,如高昌、交河和龟兹等。这些城市成为中亚地区重要的商贸中心,也是中央政府统治西域的政治文化中心。

宋元后,新疆城市进一步发展,但陆上丝绸之路已不复往日风华,沿线城市的繁华风貌也发生了变化。

清统一新疆后,在天山南北广筑城池,新疆城市进入一个新的繁荣期。

由于独特的保存条件和历史环境,新疆现存诸多古城遗址。

新疆的古城址规模不一,形制多样,有方有圆有不规整。相对而言,圆城和不规则城年代比较早,受到西方的影响;而方城年代比较晚,受到了来自东的影响;而不规则城的出现则主要是受到了地形地貌的限制。

方城是新疆古城中的主流,许多城址建筑呈现明显的中原特色,有些城址则是直接由中原工匠、士卒等仿照中原风格建造的。

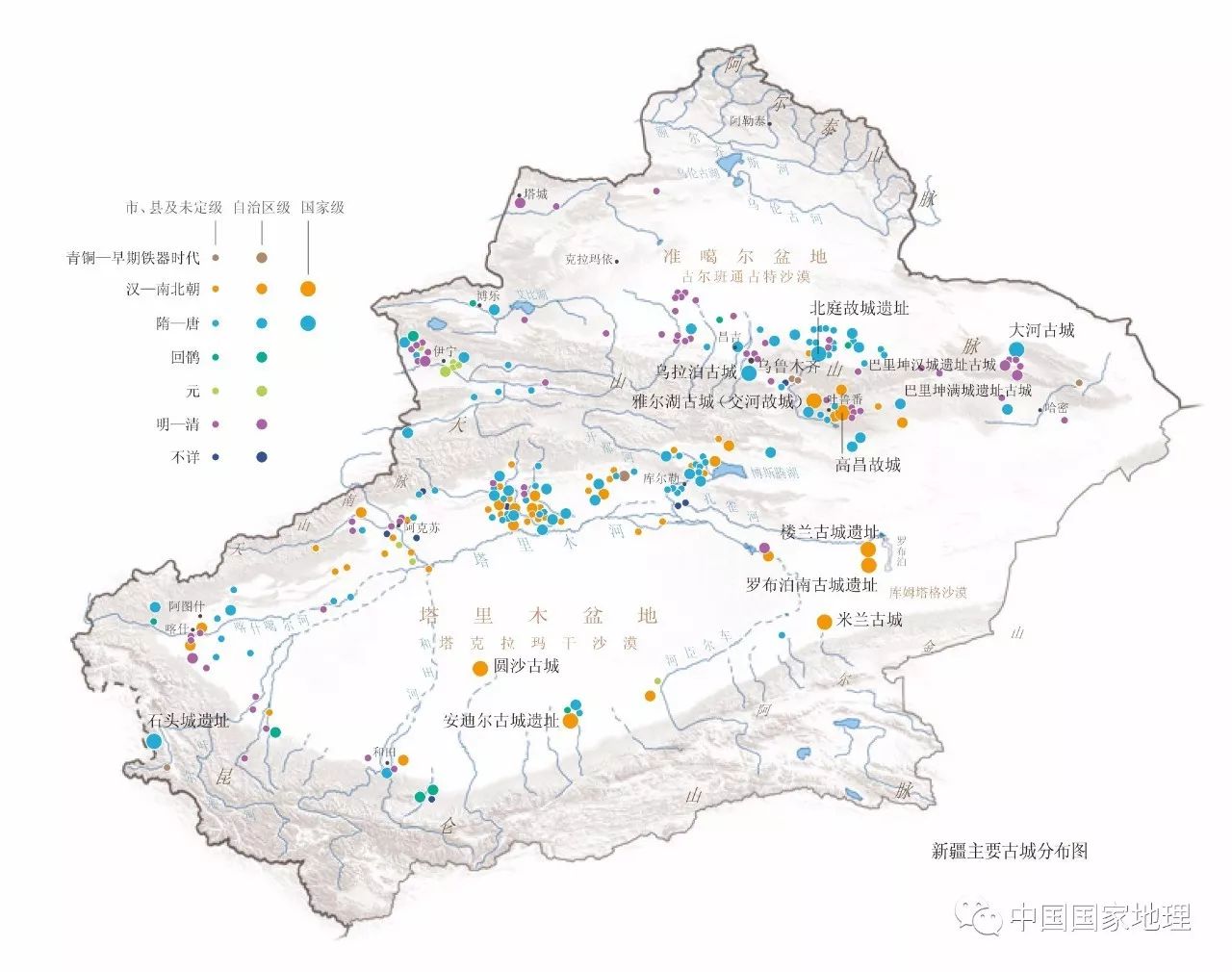

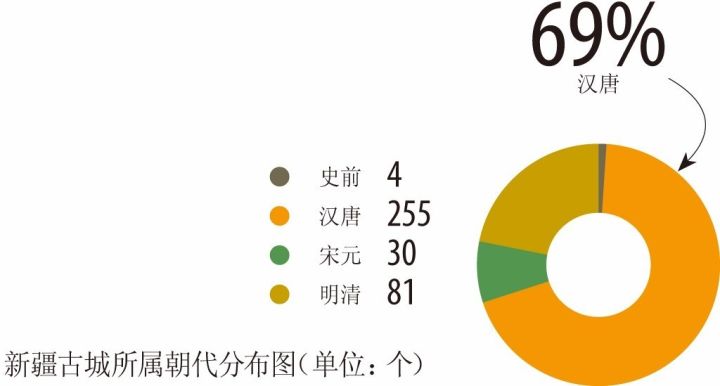

根据城址的分布特点及基本特征,大致可划分为史前(汉代以前)、汉至唐、宋元、明清四个时期。

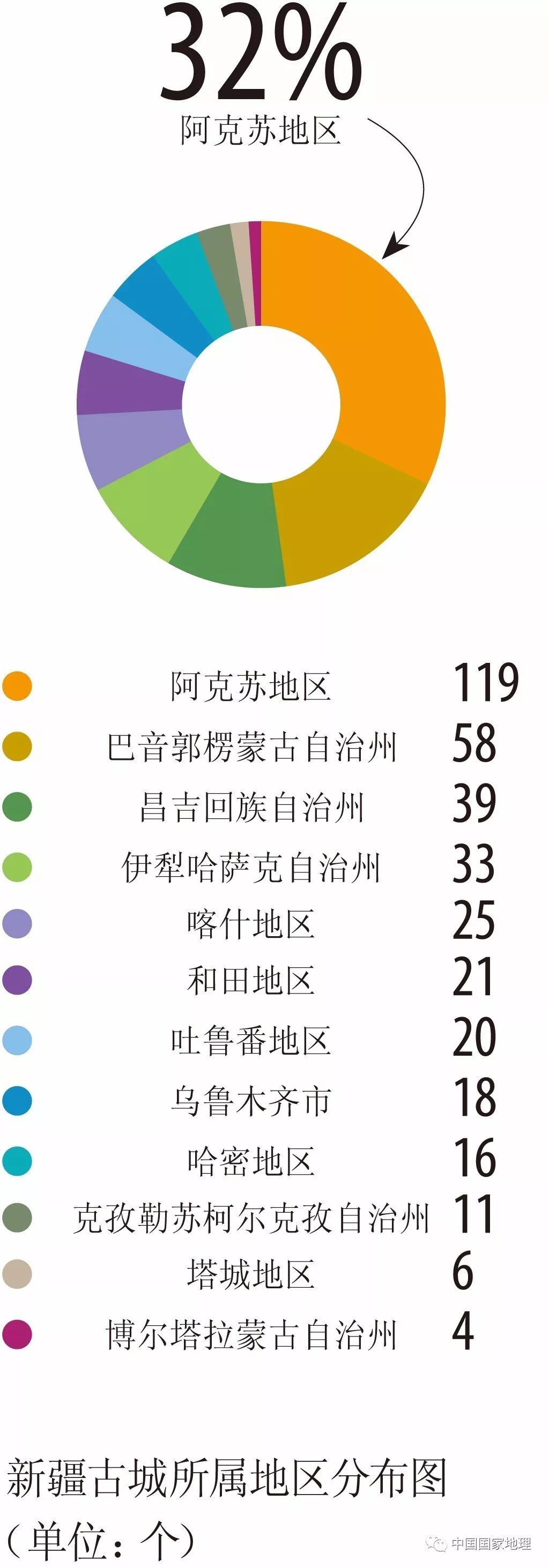

城址主要分布在丝绸之路沿线,天山南部发现的城址,分布在丝绸之路南北两道上,集中在古楼兰—鄯善、古焉耆—龟兹、古于阗和古疏勒地区,天山以北的城址则主要分布在丝绸之路草原道上。

据考古学者估计,新疆仍有一些没有发现的古城。

曾经那些城邦的名字通过丝绸之路传来,他们异域风情的繁华令人浮想联翩。然而,这些遥远的城邦,就那样无声无息地消失了,一消失就是上千年,然后又突然穿越时空来到现在,这,无论如何都是一件充满魔幻色彩的事情。

100多年前,斯文·赫定发现楼兰的传奇早已让人们耳熟能详:艰难的沙漠行进,忽起的令人迷失方向的沙漠风暴,迷路的向导艾尔德克撞入一片废墟,捡回的一些木雕残片泄露了天机。公元前126年,张骞出使西域回到长安,也曾经报告过这座古城。

楼兰是神秘的,中国史书对其记载绝笔于公元175年,从《后汉书·西域传》对它的讲述戛然而止后,楼兰似乎突然消失了。“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还”,千百年来,中国人在诗词中吟诵着楼兰,却不知道楼兰在哪里,是什么样子。

楼兰位于罗布泊西北岸。城垣为方形,总面积约10万平方米。一南一北两条河流绕城而过,城东则曾是碧波万顷的“盐泽”罗布泊。

一条宽而深的运河将城分成两部分,城东北是佛塔、寺院,城西南是官署、居民区。考古学家证实,楼兰是一个兼有农、牧、屯田、贸易的城邦。

汉王朝经营丝绸之路、控制西域时,楼兰的水利、屯田得到大规模开发。斯坦因在楼兰城里进行了挖掘,他找到了大量的汉魏古钱、丝绸、文书,其中一个带有木雕小佛像的建筑装饰品,被认为是中国境内发现最早的佛像艺术品。

东方的丝绸制品、陶器、漆器、铁器,中亚的棉布、毛布制品,铜镜甚至海贝,波斯、希腊、罗马的艺术品都在楼兰一并呈现。

但是,LA却未必是张骞看到的那个楼兰城,目前研究发现,这座古城不早于东汉。那么更早的楼兰又会是什么样子?

1900年,瑞典人斯文·赫定曾来到营盘,那时故城只剩下了一圈圆形的围墙,并且有南北东西4个门,斯文·赫定进一步推断:这是“一座古代驼队的客栈”。

1995年疯狂的盗挖事件,使“营盘古城”这个名字在沉寂百年后,突然被重视起来。历史上,探险家、考古学家们多次路过或考察营盘,但在他们的著述中,对它要么避而不谈,要么便是寥寥数语一笔带过。

其实,这是一座城,只是丢失了自己的名字。有些与众不同的是,它是一座圆形的城,直径是180米。城墙还保存着基本轮廓,从空中看下去,它形如一条草蛇时隐时现地起伏盘缩在沙漠里。

“圆形的城”这四个字,一下就把学者们的目光带到了远方,和西方的罗马城甚至和《荷马史诗》里的特洛伊城联系起来。关于新疆圆城的起源问题,目前学界仍没有最后的定论,但是,一个值得注意的信息是,西方有营造圆形城的传统,罗马城是圆的,据考据特洛伊城也是圆的。

米兰古城,受西方影响的圆形古城 摄影/李学亮

而从罗马到中亚,圆形城曾如一个个盛开的向日葵花出现在这片广阔陆地的高山低谷之间。公元1—2世纪,中亚最著名的城当属张骞造访过的“蓝氏城”,一般认为,蓝氏就是亚历山大的汉语译名,这座蓝氏城就是圆形的。

公元前329年,亚历山大远征粟特、大夏,每征服一个地方,就要建筑一座希腊式的城,这样的城市,亚历山大一路建了许多,目前考古发现的就有40余座。

当希腊文化来到中亚后,又受到东方文化的影响,两者的结合产生出了具有鲜明东方特点的希腊艺术,这就是犍陀罗希腊艺术。

圆形安迪尔古城 摄影/李学亮

至于圆形城,除了营盘,目前在新疆还发现了多座圆城,如麦得克古城、尼雅古城、安迪尔古城、尼雅南方古城、阿孜干古城、琼库勒古城、硝里汗那古城、沙雅库格托克古城等。

数座圆形的城,让人将茫茫沙漠戈壁中隐藏的一条文明线索发掘了出来,从孔雀河下游的营盘向东南,是麦得克古城,再往南有安迪尔古城、尼雅南方古城等,数座圆形的城,基本呈南北方向纵穿了整个塔克拉玛干沙漠,隐隐显示出一条西方文明传递的走廊。

圆形的尼雅古城 摄影/李学亮

连接营盘古城的,是来自东方的不断向西方延伸的一座座烽燧。烽燧的走向意味着丝绸之路的走向,而营盘正是丝绸之路的一个交会点。

方形的城,圆形的城,两种文明的营城方式,比肩出现在新疆的同一块大地上,但所走过的路却大不相同。受到西方(新疆之西的广大区域)影响的圆城和浸润中原文明的方城,不仅仅是营造方式的不同,更多的是两个文明对世界对宇宙不同认识的体现。两种不同文明的鲜活图本,在方与圆中展现得淋漓尽致。