大家好,新年假期的最后一天,想给你们推荐《罗曼蒂克消亡史》的导演程耳写的一篇文章。

《罗曼蒂克消亡史》这部电影,严肃八卦写过推荐和解读,旧文在这里→

《罗曼蒂克消亡史》,解密和拼图的乐趣让我调高了评分

就在12月31日的

严肃八卦年终总结

里,我特地提到了这个影片稿件。它在严肃八卦所有的推文里并不是“爆款”,但难得的是,转发数和收藏数极高。

(PS:我31日记忆中的数字有误,刚刚去看了一下,在稿件发出后的一周内,转发人数将近两万四千人。)

这说明进入这个话题的人,是认真的深入的,他们交流和思考欲望很强,很多人不但把影评分享出去,还收藏了起来(应该有很大一个可能性将来要重刷电影)。

另外也要告诉大家的是,《罗曼蒂克》在刚上映时豆瓣评分为7.5,经过这么多天,分数反而涨到了7.7,评价人数有8万2千多人。

虽然有媒体和业内人士的一致好评,虽然看过的观众都会兴致勃勃一遍遍地讨论剧情,但如果把《罗曼蒂克》这部影片仅仅视作“眼下的一个商业项目”,它的收益并不怎么样,上映至今票房一亿多。

与此形成对比的是:《长城》10亿、《铁道飞虎》5亿、《摆渡人》4亿。

看影院的排片情况,很多核心商区的大影院已经不给《罗曼蒂克》排片了,用导演程耳的话说:“从今天

(指2016年12月31日)

开始我们的电影就算是下架了,难以再在电影院里看到。”

其实这个结局也不是很意外,记得12月初我和很多同行去看片的时候都料到这一点。

看片那天,最后有个导演交流问答,只有我这个大俗人上来就问:“这么多明星,这样的商业架构,为什么把电影做得如此任性?我们当然知道电影不只有商品一个属性,但至少在目前这个项目也是个商业,你没有考虑过性价比吗?”

所谓性价比,在我们俗人眼里,无非是把故事拍得直白些、推理悬疑带劲些,也许还要用更少的大牌来控制成本。

而导演的回答是(大概意思):

性价比不止眼前的票房,还有电影在下线后还能不能有价值和历史地位。

那一刻我知道我问了个蠢问题。也知道尽管不一定每个观众都认同,但导演拍的是自己内心的标准。

其实这个道理我不懂吗,大家都懂,只是没人敢做。

每个人都在跟你要投资回报。普通人生活、做事,哪里能不想投资回报呢?衣食住行都是钱,年轻人的梦想在房价面前大气都不敢喘,大多数被掐死了。

更难得的是,从电影上映到现在,导演片方没有指责过观众、市场、世道。没有表演过控诉、冤屈或者其他更过激的什么。

看《罗曼蒂克》路演的新闻,去看片的观众无人关心大明星的激情戏有什么隐情八卦,问的都是电影本身的问题:剧情,甚至摄影。

今天看到程耳导演的图书编辑发来导演的这篇文章。很感动,读了两遍。忍不住想跟大家分享。(尽管这应该又是一次没有流量的推送,摊手。)

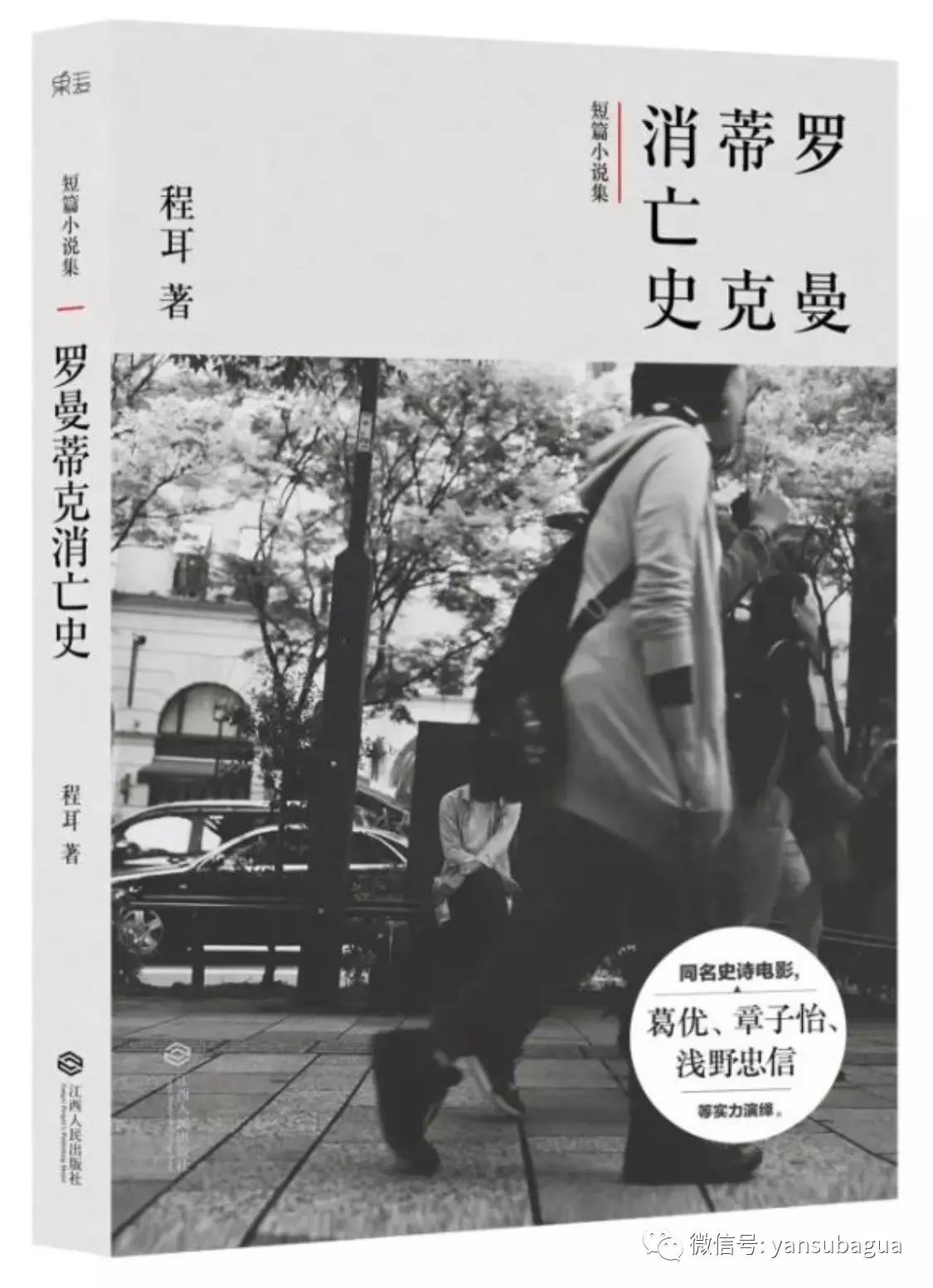

之前也提到过,程耳导演也写了一本电影同名小说集《罗曼蒂克消亡史》。书很短很快就能翻完,书里有大家都关心的童子鸡后续(活到了解放后、嫌弃那救过他的妓女,偶遇了扫大街的黄金荣)。

但这本书不仅仅是《罗曼蒂克消亡史》的故事补充,也有程耳写的其他短篇小说,是跟《罗曼蒂克消亡史》没有直接关系,但能看出他某些思考问题的角度。

而看完了下面这篇文章之后,我确认,程耳导演心中想的,远比一个故事、一部电影更多。

有野心很好,现在的问题就是太多人没野心了。

我们这样庸俗的自媒体通常在转载文章的时候会做一些删改、加写批注,让稿子更“容易读”,但程耳的意思是:如果转载这个文章,不要动文字。

那么,就这样全文贴出来吧,时刻都想着“容易读”,也会消弭意义。

还有些我想说的话以及一个《罗曼蒂克消亡史》的歌单,放在本文的最后。

————————————

对得起这碗白米饭

文/程耳

转眼又到年尾,我小说的编辑大人发了信来说,新年了,可否写点儿字。我拖延了十分钟后回复说好。接着便翻出

2013

年元旦写的一篇旧文来读完,深感可以一字不改地重复使用,可见时间停顿,空间凝固,与想像亦或信仰的距离并未真正改变,没有更近,甚至没有更远,好在并非身在原地。仍在原地的错觉多半来自于无休止的欲望、贪婪,以及无处不在的相对论。

一念及此,又念及编辑实在是一个可爱又真诚的小伙,便打消了上面重复使用的念头,写了下面的字。

上一年的今天,我开车从北京去崇礼,在驶过京藏高速进入八达岭后的某两个涵洞之间狭窄弯曲且伴有坡度的路面时爆了胎。我在慌乱中并线,将车停在路旁,其实可算是悬崖边上。狭窄弯曲的高速公路蛮横地切断另一侧山与这一侧山涧的联系,使整个空间显得局促丑陋。此处正是风口,

被两边的涵洞扭曲压抑过的风不断将

我推向身前的马路或是身后的山涧,我也能感到大货车呼啸而过时的推力。我

只能不停挪动

双腿

,

向下

蹲

,

试图站稳。即便在这样的局促里,我仍然

偶尔抬头张望,仿佛有什么人会看我似的。阴霾的天空使下午四点多看上去比它实际上显得更接近傍晚。天果然就黑了,没有过渡,没有什么傍晚。

为什么要出门?为什么要到崇礼去?那些天后期工作陷入困境。我是在逃避吗?黑暗,撞击而来的车灯,妈的几乎都是远光灯,噪音,抖动的地面,陌生感,夸大