通讯作者:刘慰、周光敏

单位:四川大学、清华大学

【研究背景】

金属锂电池(LMBs)由于其极高的能量密度,被认为是高能量二次电池的最终选择。然而,锂金属负极巨大的体积膨胀以及锂枝晶带来的安全隐患阻碍其应用。为了解决该问题,已有研究通过引入高孔隙率的亲锂宿主材料,通过稀释局域电流密度来抑制锂枝晶的生长,一定程度上提高了电池的循环性能。然后,传统亲锂宿主材料比表面积高,会加剧与电解液的副反应,同时其体积利用率低、电解液用量大,降低了电池的能量密度。使用锂活性材料(如硅,理论容量3580 mAh g

-1

)可以作为亲锂模板来诱导锂沉积,但无论是Si-Li合金化、亦或是Li沉积反应,都具有极大的体积变化,对电极的稳定性和循环寿命提出了严峻挑战。

【文章简介】

今日,

四川大学新能源与低碳技术研究院刘慰

与

清华大学深圳国际研究生院周光敏

联合团队提出了一种由混合导电聚合物涂层封装的多孔硅(pSi@DCS)复合结构作为储锂活性颗粒,将锂合金-沉积的混合反应机制限域于微米颗粒内部,构筑了低体积膨胀的二次电池器件。封装的合金化-沉积混合储锂机制在碳酸酯电解液中也展示出优异的循环库伦效率,实现了高能量密度软包电池的低体积膨胀。该文章以“Intraparticle alloying-plating reaction for

high-performing lithium metal batteries with low volume expansion

”为题发表在国际知名期刊

Materials today

上,团队博士生陈子栋为第一作者。

【内容表述】

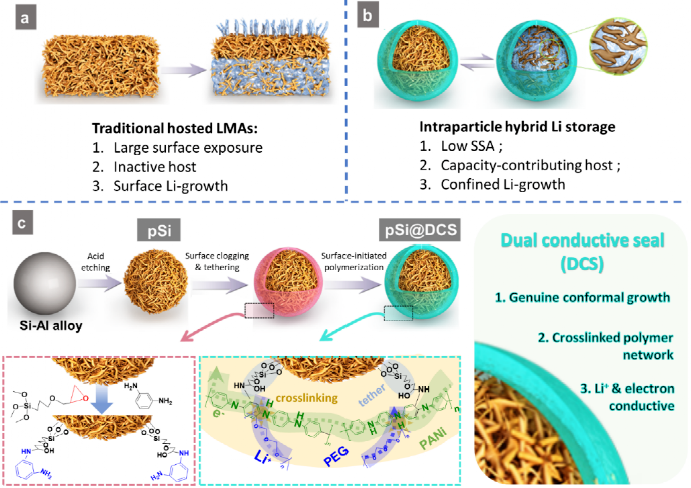

高孔隙、低比表面微米颗粒的构筑

传统用于稳定金属负极的亲锂框架通常具有较高的表面积、易与电解液副反应,同时其孔隙结构易在电极压实和循环过程中破碎、进而失去功能。本文设计了一种由聚苯胺-聚乙二醇交联的电子/离子双导包覆层(DCS),并通过特殊的表面接枝-引发聚合方法,实现其在多孔硅颗粒(pSi)表面的均匀保形包覆。该种表面聚合技术,可大大降低多孔硅颗粒比表面积的同时保存其内部的丰富空隙,制备得到的pSi@DCS颗粒具有较强的力学强度,有利于多孔结构耐受极片辊压和反复嵌脱锂循环。

示意图

1.

传统多孔锂沉积框架与颗粒内合金-沉积混合储锂负极的比较,及pSi@DCS微米颗粒的合成路线。

图1 pSi@DCS颗粒的结构表征。

(a、b) SEM照片,(c, d)SEM截面图(离子研磨制样),(e) TEM照片及对应的EDS分布。(f) 样品大批量制备的光学照片 (g) FT-IR光谱 (h)单颗粒压溃力学测试曲线。(i) N

2

物理吸附等温线曲线。

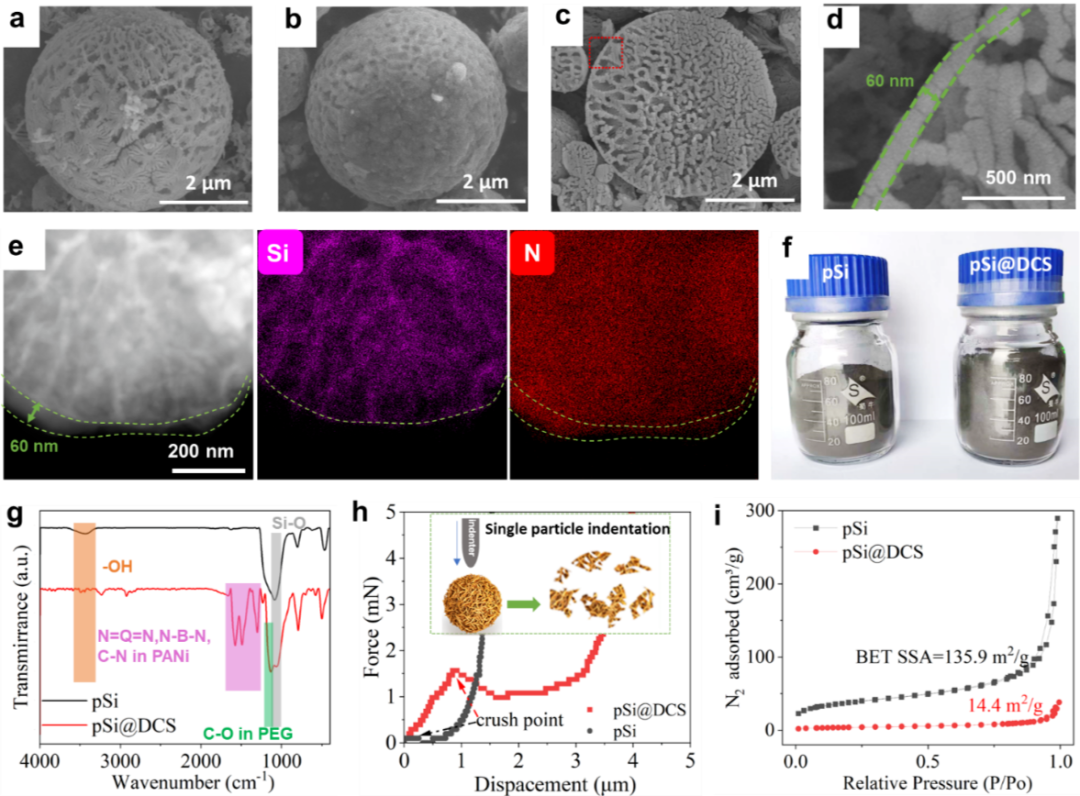

颗粒内合金-沉积混合储锂机制的可视化及其可逆性

通过对比不同荷电状态下(初始-合金化-沉积锂-去锂化)的颗粒SEM截面照片,证实了发生于颗粒内的锂沉积+锂硅合金化混合储锂反应。在实用化的电流密度及面容量条件下, pSi@DCS的混合储锂机制展现出>99%的库伦效率(1 mA cm

-2

, 3 mAh cm

-2

250圈以及3 mA cm

-2

, 3 mAh cm

-2

100圈)。值得注意的是,一般条件下碳酸酯电解液中锂沉积及锂合金化反应都难以稳定循环,此处pSi@DCS中的表面DCS层起了重要作用。

图2 pSi@DCS颗粒内合金化-锂沉积混合储锂机制。

(a) 混合储锂过程中电压曲线;(b-e)不同荷电状态下的颗粒截面结构演变;(f-j)碳酸酯电解液中合金化-锂沉积混合机制储锂的反应可逆性。

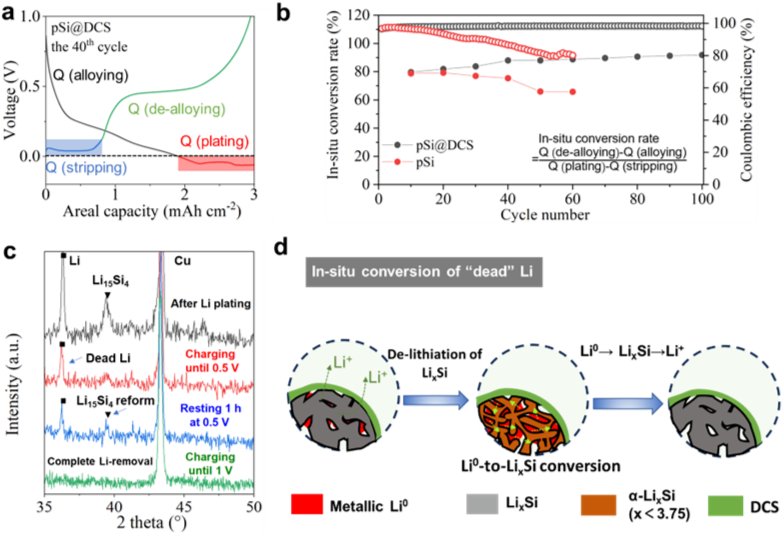

原位转化机制提高混合机制储锂可逆性

仔细分析电压-容量曲线中合金化与沉积反应的各自嵌/脱锂容量贡献,发现合金化反应容量与去合金化反应容量、锂沉积反应容量与剥离反应容量并不一一对应。通过对不同电荷状态下电极进行XRD测试,发现pSi@DCS电极中存在

Li-to-Li

15

Si

4

-to-Li

+

的原位转化机制,该种机制指向颗粒内存在固-固转化反应、将金属态锂转化成Li

15

Si

4

,使部分尚未来得及被溶解的Li

0

(假死锂)被重新激活,这种机制诠释了高循环库伦效率的原因。

图3 原位转化反应实现高可逆性。

(a) 典型电压容量曲线;(b) 计算的原位转化率与循环的库伦效率;(c) 在不同电荷状态下的XRD谱图,证实原位固固转化机制;(d) 原位Li

0

-Li

15

Si

4

转化重新激活

Li

0

(假死锂)

的示意图。

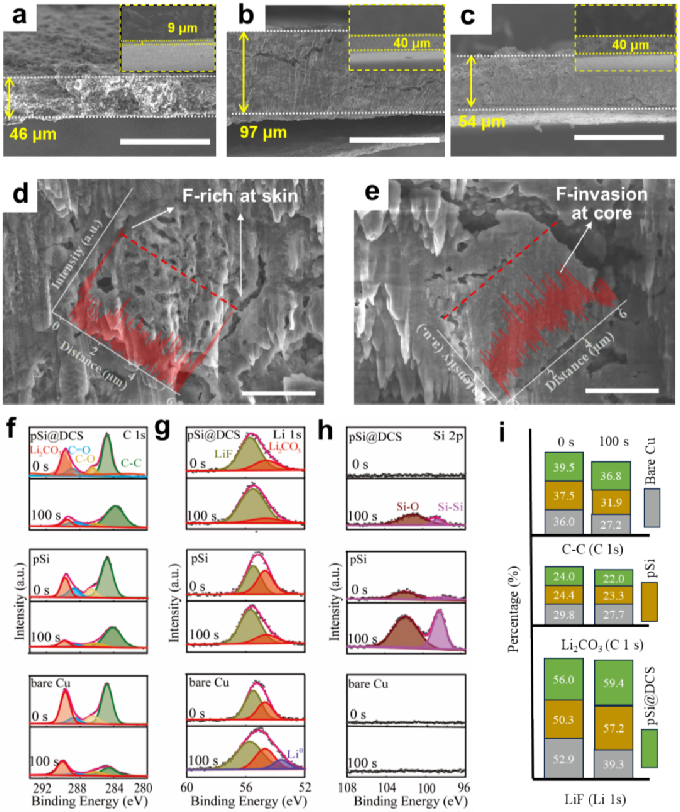

循环后电极结构和SEI组分分析

SEM截面照片显示循环后的pSi@DCS电极厚度仅为35%,在重复充放电后多孔结构依然保留,而无DCS层保护的pSi电极体积膨胀高达175%,且循环后颗粒内孔隙坍塌消失。F元素EDS线扫描分析显示,DCS包覆层阻遏了电解液渗透进入多孔硅颗粒内部,pSi内部存在的高浓度F信号指向电解液不断的渗入乃至颗粒内的SEI生长。

图4 循环后电极的结构与SEI演化。

(a-c)循环前后SEM横截面图像对比电极厚度变化; (d-e) EDS线扫描说明DCS层对电解液的阻挡和隔离;(f-i)XPS及剖深分析SEI组分。

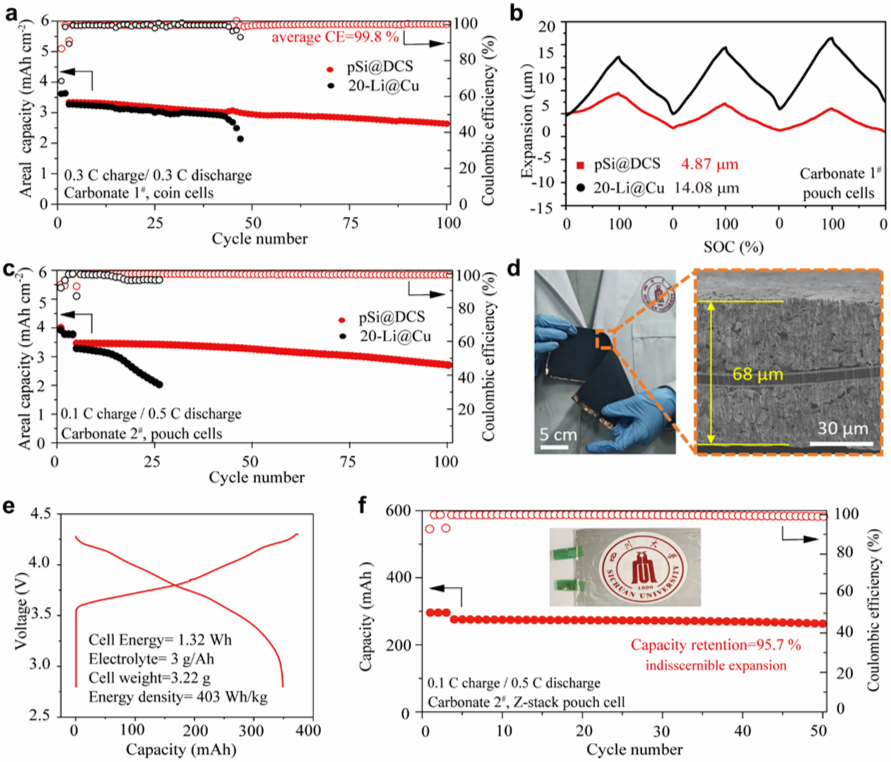

低膨胀全电池性能

相比于20微米金属锂负极,在软包全电池中pSi@DCS电极展现出显著较低的充放电体积膨胀(4 mAh/cm

2

, 12%

vs.

70%)以及更优的循环性能 (100圈保持率77.9%)。在叠片软包电池中,双面涂敷的pSi@DCS实现了能量密度>400 Wh/kg及稳定的循环性能。

图5 碳酸酯电解液中低膨胀全电池。

(a) 扣式电池循环性能;(b) 单片软包电池原位膨胀测试;(c) 单片软包电池的循环性能;(d) 双面涂敷的pSi@DCS电极及其SEM截面图像,电极经历了严格压实;(e-f) 叠片软包电池充放电曲线及其循环性能。

【总结】

该研究报道了一种封装于颗粒内的合金-沉积混合储锂反应,该颗粒由亲锂多孔硅内核和电子/离子双导包覆层组成(pSi@DCS),可在微小体积变化下实现极高的储锂密度。结果表明:(1) 保形均匀的DCS封装层可显著降低多孔颗粒比表面积,起保护颗粒孔隙并隔绝电解液的关键作用;(2) 混合储锂机制可在碳酸酯电解液实现极高的循环库伦效率,一方面是由于DCS层降低了比表面积、阻止副反应发生,二方面颗粒内还存在金属锂相与锂硅合金相原位固固转化机制,可显著阻遏死锂形成;(3) 在~4 mAh cm

-2

软包电池中(40 cm

2

,>400 Wh/kg),经压实的pSi@DCS电极表现出较低的厚度膨胀(12%)及稳定的循环性能。工作展示了颗粒内沉积-合金化混合储锂机制的可能性,且方法可目前常规浆料涂敷工艺兼容,为开发低膨胀、高能量密度的LMBs提供了新思路。

【文献详情】

Intraparticle alloying-plating reaction for high-performing lithium metal batteries with low volume expansion

https://doi.org/10.1016/j.mattod.2025.03.012