2019年奥斯卡已经落下帷幕。除了《绿皮书》所带给人不屈的争斗以及伟大的友谊,《波西米亚狂想曲》所带给人痴迷与理解,《罗马》所带给人的爱与希望之外,还有一部影片深深地打动我,它就是最佳长纪录片《徒手攀岩》(Free Solo)。

片中记录的主人公叫Alex,今年35岁,是一个美国人,出生在加州。他是一个非常内向的人,甚至羞于与人交流。他从11岁接触攀岩起,Alex便疯狂爱上这项运动。为提升攀岩技术,他几乎每天都去攀岩馆练习。每天3小时,一周6天,Alex坚持了7年。

2004年,他的父亲突发心脏病去世,19岁的Alex对人生有了新的认识与感悟。当时他在加州伯克利就读,他做了一个别人都不可理解的决定,退学,其中一个原因就是他所学习的专业“工程学”与攀岩无关。当然,有着社交恐惧症的他肯定不是去创业去了,他“偷”走家里的卡车开始四处攀岩,把所有的时间和精力都投注到自己热爱的运动中去,从此一发不可收拾。

Alex一战成名的挑战要追溯回2009年,他在愚人节那天完成了无保护爬上优胜美地公园的 Half Dome月华拱壁的壮举而震惊于世。攀岩爱好者需要2天才能登顶的Half Dome西北壁(约600米),Alex则用了4小时,并且是在无保护前提下。这个月华拱壁正是著名户外品牌The North Face商标的来源。

随后他越战越勇,一路刷新著名岩壁线路的首次无保护独攀记录,连攀速度记录等,改写了攀岩这项运动的极限。

他除了攀岩,别无追求。饮食很健康(素食),穿衣很普通,住在一辆房车里,生活不需要太多的空间,每月生活开销不到1000美元。他少言寡语,目标坚定,不轻易妥协,也不讨好别人。他就是这样一个普通到无趣的人,但是所有和他接触的人都可以感受到他对攀岩的执着、投入与热爱。他有一双不大的眼睛,目光中流露出坚定。他平时面目表情几乎没有变化,只有谈到攀岩的时候才会有笑容。

他真的是一个非常典型的,跟这个世界的交流仿佛隔着壁垒的人。他说,最开始进行无保护攀岩,是因为不知道如何去找人做搭档,只好自己爬。其实,仔细想想,攀岩这件事,还真是适合内向的人,也许这是他们最舒服的一种生活方式。攀岩可以带给他们平静。

但幸运的是,即便如此疯狂地爱好攀岩这项危险的运动,他还是得到了母亲和女友的理解与支持。尽管她们有着担心和顾虑,但她们知道,如果阻止Alex攀岩,对他来说意味着什么。同样,Alex没有辜负她们的信任。

他的女友叫Sanni,是一个很普通的女子。至少是在认识Alex之前,她不会去攀岩,第一次出席他的签售会时甚至不知道他是谁。当然,成为Alex的女友让她变得不普通了,因为,Alex实在是太特殊了。

Alex在认识Sanni之前,在攀岩过程中从来没有受过伤,在Sanni成为他的女友之后,他两次受伤,其中一次是还是由于Sanni在Alex训练中给他做保护失误造成的。但是,即便如此,Alex也没有过多的去抱怨这个事情,Sanni更多的是一个Alex和普通人世界连接的纽带,带着他做普通人也会做的事情,建立普通人也会建立的羁绊。

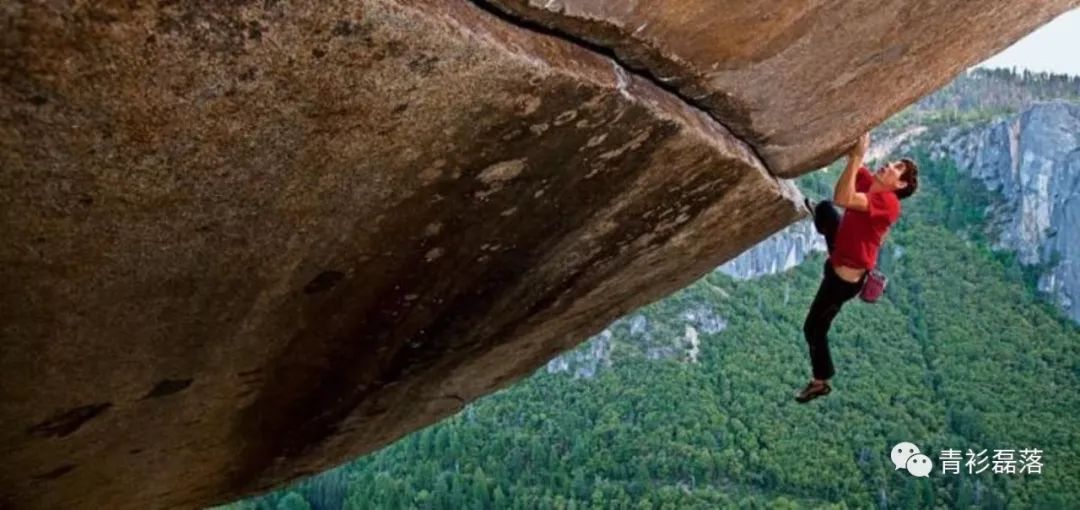

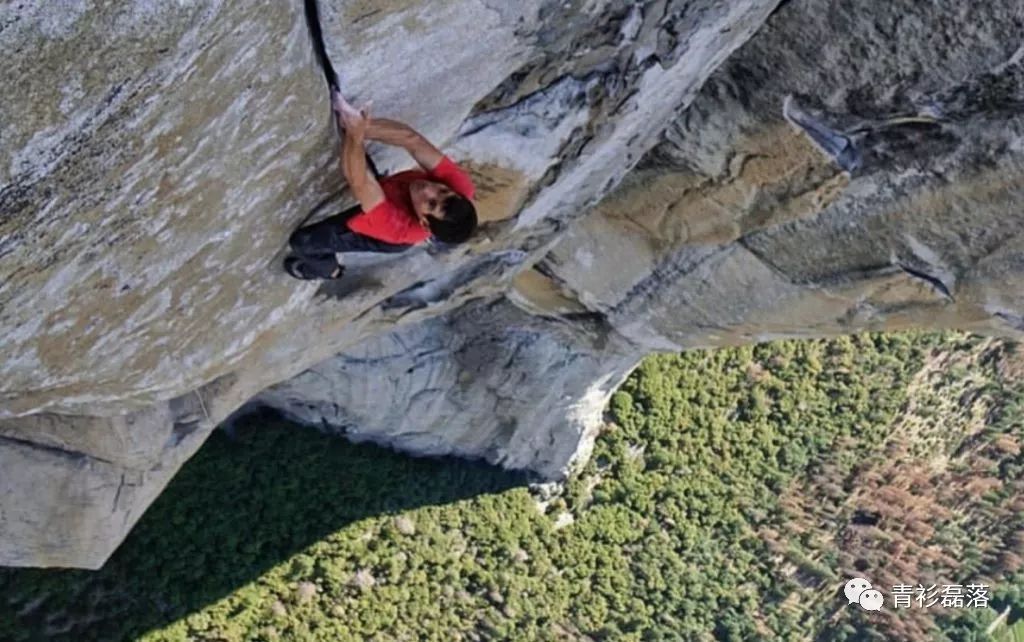

Alex从事的是无保护独攀(Free Solo),这是指没有保护员、绳索和安全带的攀爬,可以使用的装备只有攀岩鞋和粉袋。其风险必然是致命的,属于岩石上最极限的冒险。任何微小的失误都会引起严重的后果,导致惨剧发生。一阵风,一块下落的碎石,一只飞过鸟儿都有可能令攀爬者失去平衡,从几百米高处坠落身亡。

仅在优胜美地国家公园,1955年以来已经有83位攀岩者葬身于此,其中包括曾经被称为最好的徒手攀登者,英国人 Derek Hersey,1993年从温赛拉瑟岩壁坠落,美国人 John Bachar,2009年在猛犸湖附近坠落。

每100个攀岩选手中,只有1人敢玩自由攀岩。因为这项极限运动总体死亡率接近50%,所以能活下来讲自己自由攀岩故事的,在这100人中只有半个人,而Alex无疑就是从这0.5%精挑细选出来的王中王。

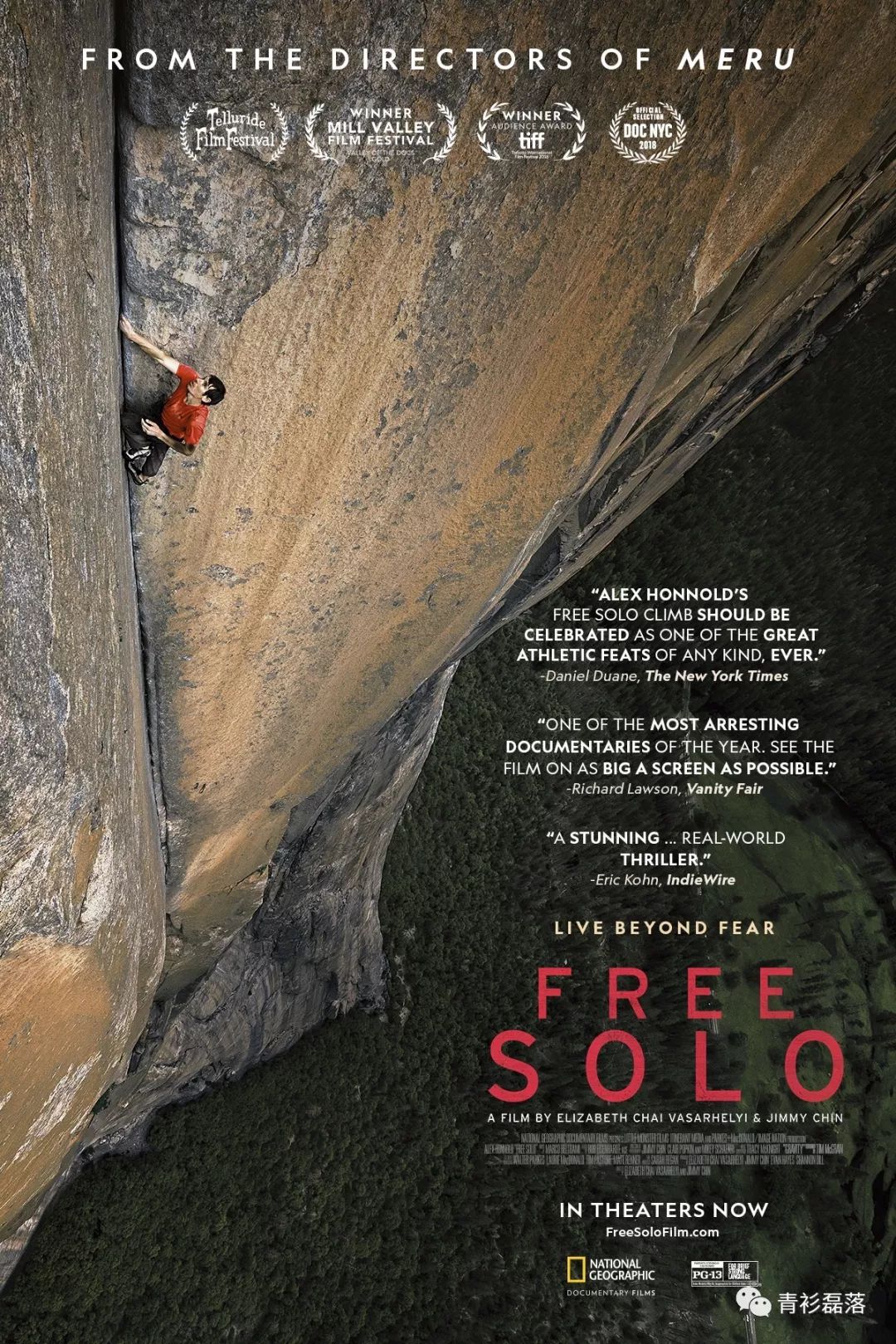

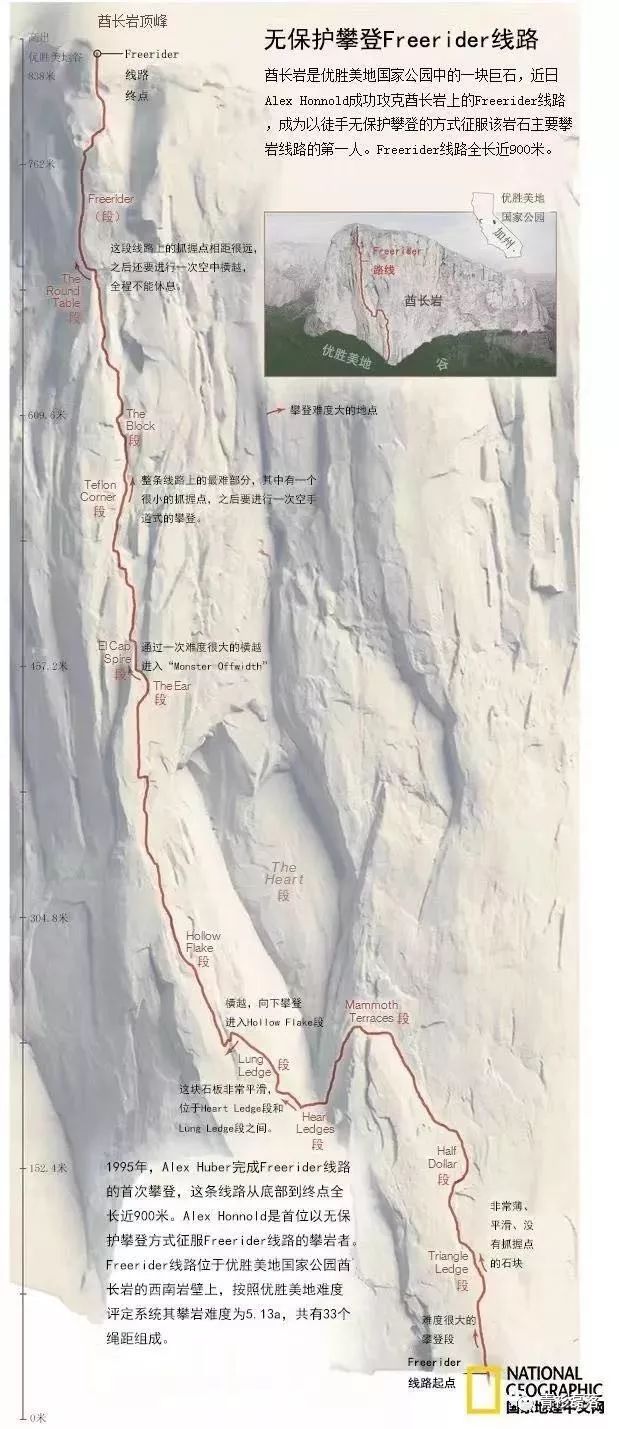

在影片《徒手攀岩》中Alex挑战的地点位于优胜美地(Yosemite)国家公园的酋长岩(El Capitan),这里从未被人无保护独攀征服过。优胜美地的酋长岩,对于普通人来说,是大自然的鬼斧神工,是气势宏大的通天岩石。它高达3000英尺,在群峰中兀自突出,高耸入云,壮阔伟岸,对于Alex来说,是一个要征服的最终梦想。

酋长岩近914米高,是全球最大的花岗岩巨型独石,岩壁呈90度的花岗岩山体,是全世界攀岩爱好者想征服的圣地。

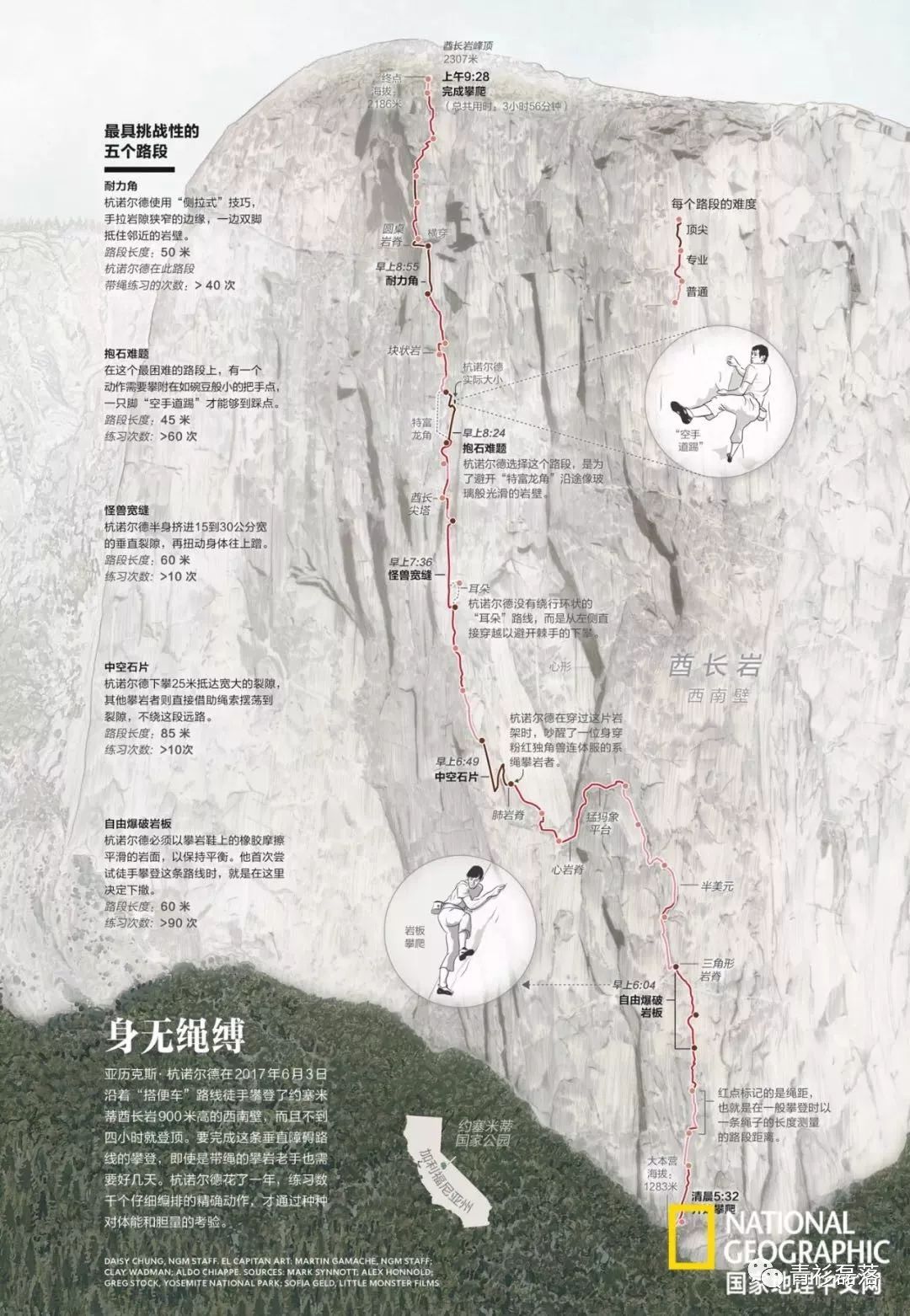

为了能够征服酋长岩,Alex做了多年的准备,他找来Tommy Caldwell,这位曾经征服过酋长岩好几面墙的顶尖攀岩者来帮助他训练,他按照设定好的攀爬线路,去实地感触,去琢磨每一个难点,计算手与脚每一步的运用。他做了详尽的训练笔记,这些难点动作的手脚顺序记了下来,最终做到心中有数,倒背如流。但是,尽管如此,他在2016年第一次徒手挑战时爬到一个难关时,自己感觉不对,立刻放弃了继续挑战。

整部影片将近两个小时,只有最后10多分钟的时间是Alex正式攀爬酋长岩的影像记录。前面一个多小时,全都在详细讲述这个项目的准备过程,几次失败的尝试,各种方案的变化,和风险应对指南。

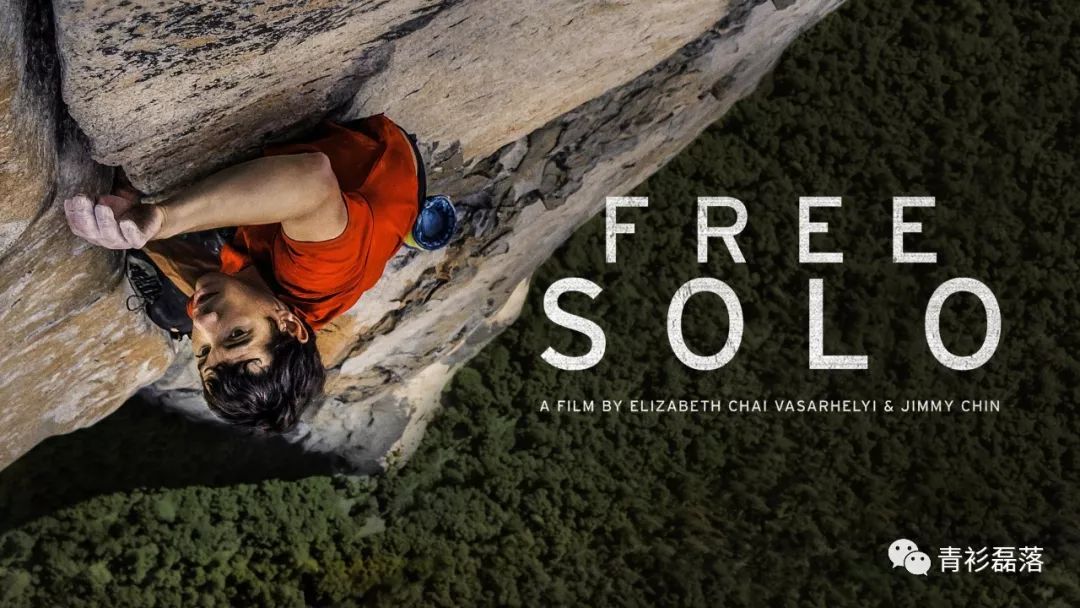

《徒手攀岩》由亚裔美籍导演金国威(Jimmy Chin)和他的拍档伊丽莎白

·

柴

·

瓦沙瑞莉(Elizabeth Chai Vasarhelyi)联合执导,历时两年多完成全部拍摄,真实记录Alex从训练到登顶酋长峰的全部过程。这是继《攀登梅鲁峰》(Meru)之后两位导演第二次紧密合作,同样聚焦极限山地运动。《攀登梅鲁峰》讲述了Jimmy金国威与康拉德、鲁南征服喜马拉雅梅鲁峰的过程,也是一部非常好看的片子。

拍摄一部关于极限运动的纪录片本身就是一项极限运动。它需要大量的素材支撑故事的发展与人物塑造。Jimmy作为一位具有20年户外经验的探险运动员和职业摄影师,他希望影片保留一种经典的电影风格,这需要大量技术和实操拍摄的突破。

首先,由于拍摄题材的特殊性,所有的摄影师必须是有丰富经验的专业攀岩者。因为一个攀岩者可以被训练成一位摄影师,但是拍摄可没有时间等一个摄影师从零开始学登山和攀岩。

此外,当摄影师被吊在几百米的高空,他们每个人必须成为一个独立的拍摄单位,做自己的摄影助理,完成精准对焦工作的同时还要确保镜头的平稳运动。

不介入拍摄对象,是纪录片创作应该遵循的规则。但客观的事实是,任何一次摄影机的在场,本质上都是一种介入。在拍摄过程中,整个摄影组需要不断地反复跟随Alex训练,来寻找最佳拍摄角度,保证“隐形”拍摄,把对Alex的外部影响降到最低。对于他们来说,最重要的是不影响Alex,因为他们对Alex的一丁点干扰,发出的一个声音,踩落一个小石子,都有可能导致Alex丧生。

Alex挑战当天,5位摄影师潜伏在岩壁上时刻准备着进行拍摄,一支三个人的跟拍小组留守地面。另外还有一架直升飞机负责岩壁的全景拍摄和Alex攀爬过程的航拍,一共9台相机同时纪录主人公的疯狂冒险。

意外的是,挑战当天在地面拍摄的摄影师其实是训练演习时在岩壁上跟拍Alex最频繁的人,但他不幸两周前陪女朋友滑冰把腿给摔坏了,只能待在大本营。作为远程摄影师的他好多次都不敢看镜头里的Alex,他说“Alex在享受他人生中最快乐的一天,我可不是,我再也不要干这个了。”由此可见攀爬的危险性。

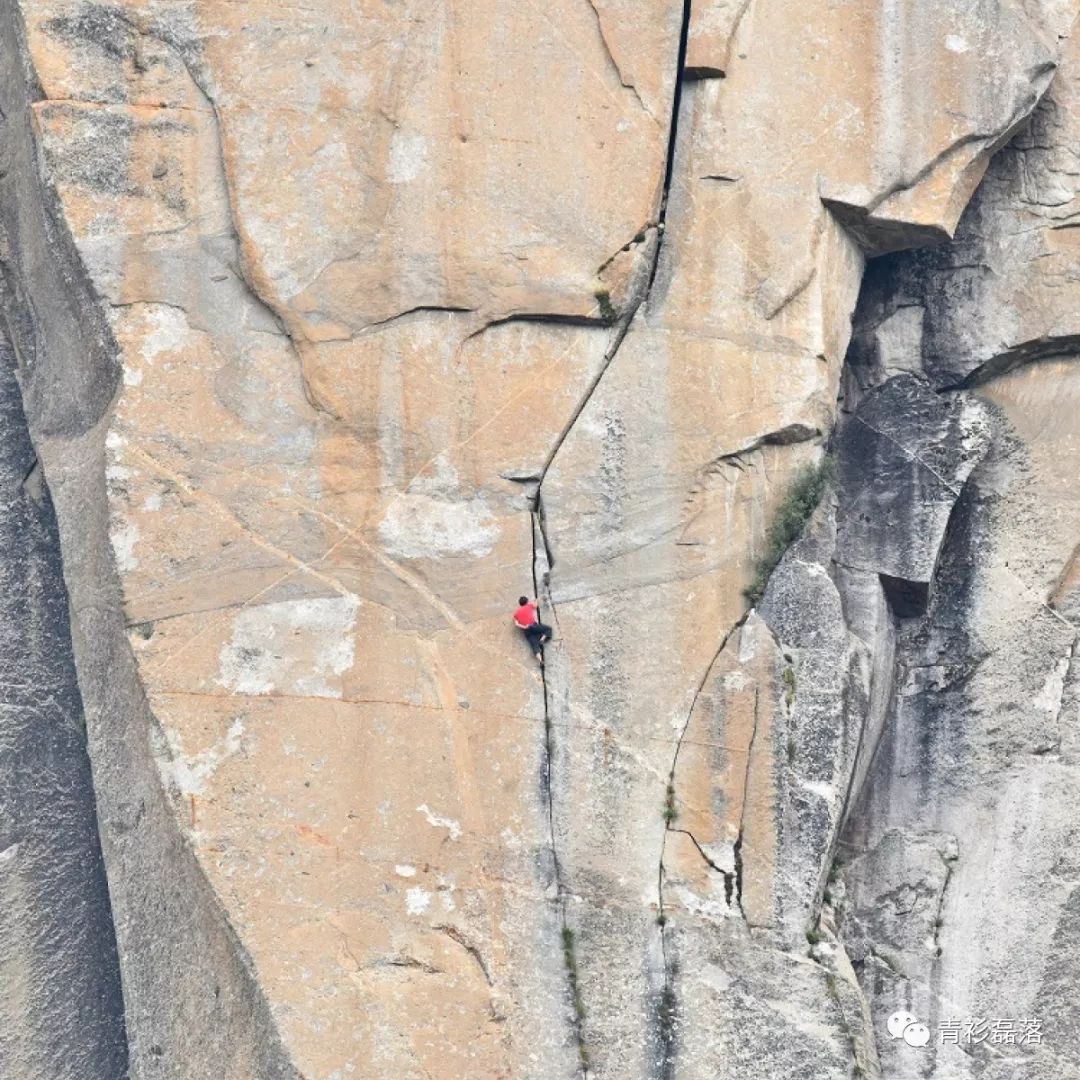

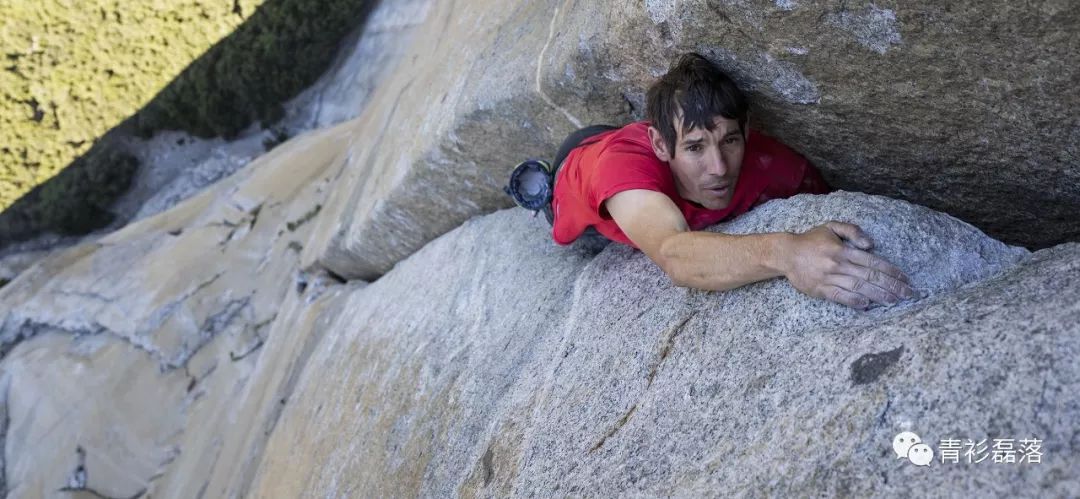

在全景镜头中,Alex在巨大的酋长岩上只有昆虫一般大小,在近90度宛如玻璃一般平滑的峭壁上,他在一点点向上行走。近景镜头中是Alex手部和足部的大特写。摄影机忠实地捕捉到他踏上的悬崖上一处细微的凸起,细微到即便在摄影机的镜头下,肉眼也不易察觉。镜头聚焦于他的手指,抠住石头中的一丁点缝隙,让手臂能够着力。

这种镜头切换,把徒手攀岩所带来的极度紧张与危险便直观地传递到了观众心里,所有人都感到窒息。看这部影片绝对需要大心脏。

当Alex最终登顶,镜头慢慢推远,Alex的红色身影越来越小,雄伟的酋长岩占据了整个屏幕,巍峨耸立,伴随着越来越恢弘的交响乐,令人热泪盈眶,观众们也能感受到这世界上攀岩第一人所能感受到的激情和壮美。这个大自然设计出来藐视人类的难题,也不是难以征服的,Alex利用了这块巨大岩石的一点点微小瑕疵,可能是一个凸起,可能是一条裂缝,找到了一条向上攀登的路,最终以凡人血肉之驱征服了这个天险。

《徒手攀岩》这部影片的魅力和吸引力,就来自于将Alex的挑战与死神紧紧缠绕在一起的危险气息一直传递给观众。他那一次次不可思议的攀爬,是真正在与死神对弈。需要的是高度的专注、平静和敏捷。因为,完美与死亡,只能选其一。

这部记录除了记录Alex的挑战过程之外,其实也把“生命的意义”这个命题抛给了观众。生命就是最高的价值,因为失去了生命,其它一切都无从谈起。所以如果我们在追求某种生命的价值和意义,最起码应该以保住性命为前提。而在Alex的心中,生命就是为了攀岩,攀岩的激情与渴望甚至可以超越生命而存在。

也许有人会认为Alex可以有其他办法以更安全稳妥地保住性命的方式去追求生命的价值和意义,他所做的是轻视生命。但是,我觉得他倒不是轻视生命,他是执意要把生命的每一分钟都用在自己最热爱的事情上,唯有如此,他才能赋予生命意义,他一刻都不想浪费。

如果你都不知道自己是为了什么而活,仅仅是活着又有什么意义呢?