作为日本战后一代的摄影师,石内都与荒木经惟、森山大道一同崛起于上世纪六七十年代。在日本当时完全由男性主导的摄影界中,她一直尝试展现一幅与男性不同的战后图景。她的镜头不关注血腥与荒凉,而更多在用女性特有的温柔抚摸着战争在人们身体和精神上留下的伤痕。

以下两篇随笔,摘自

石内都的自传写真随笔集《黑白》。在这本书中,石内都为我们讲述了她独特的摄影理念与身体美学。对黑白色调的偏爱,对 35 mm 照相机的全心依赖,对承载着时间的斑驳的皮肤的迷恋,在战后作为美军基地的家乡横须贺的童年往事……石内都写作一如摄影一般,显示着她看待世界的独到眼光。在拍《连夜的街》时,她与战后废弃妓院的老板阿袖相遇。从阿袖总是坐在玄关静静地吸烟的景象里,她看出了等待。她的文字灵动而富于哲思,以影像也无法企及的细腻述说着对身体、美丑、存在与死亡的感受。

横须贺

【日】石内都

吴菲 译

正因为无法选择出生的地方或成长的城市,人们才会对出生地、家乡有种近乎血缘关系的眷念。一个地方一旦住下来,那里的空气或气味就会随着成长牢牢吸附在身上,渐渐形成身体的一部分。只是地名不同,那城市吹拂的风也不一样。空气也绝然不同。居民的气息会在不知不觉间增强那座城市的气味。世间有各种各样的城市,而我成长在横须贺。

六岁那年搬到这片街区,一群穷人拥挤地生活在这里。一个仿佛还堆积着战后混乱的地方。当时没有煤气也没有自来水,人们在公用的水井边洗涮,在裸露的地面上用炭炉生火做饭。母亲在美军营地工作,不时带回稀罕的物品。其中有令我难忘的食物。初次尝到的食物的滋味,会让人多年以后也依然记得,比如第一次喝到的可乐的味道、第一次吃到的速食面的味道、果珍的味道、苏打奶粉的味道等等。其中有一样,不单是味道,连当时的场面回想起来都好像电影镜头一般。

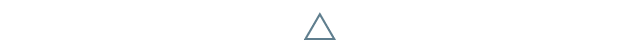

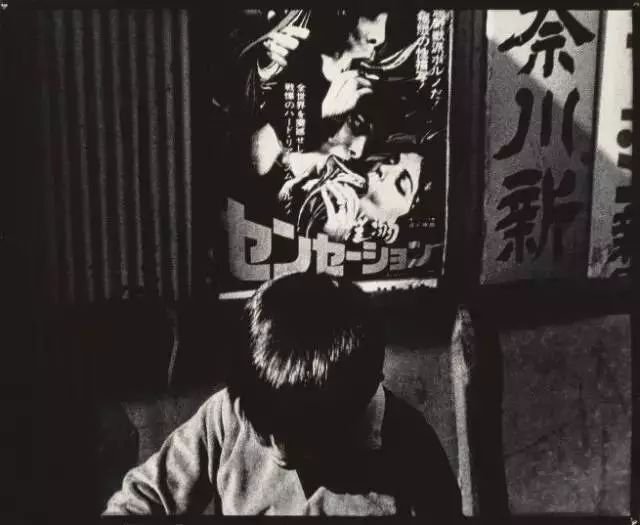

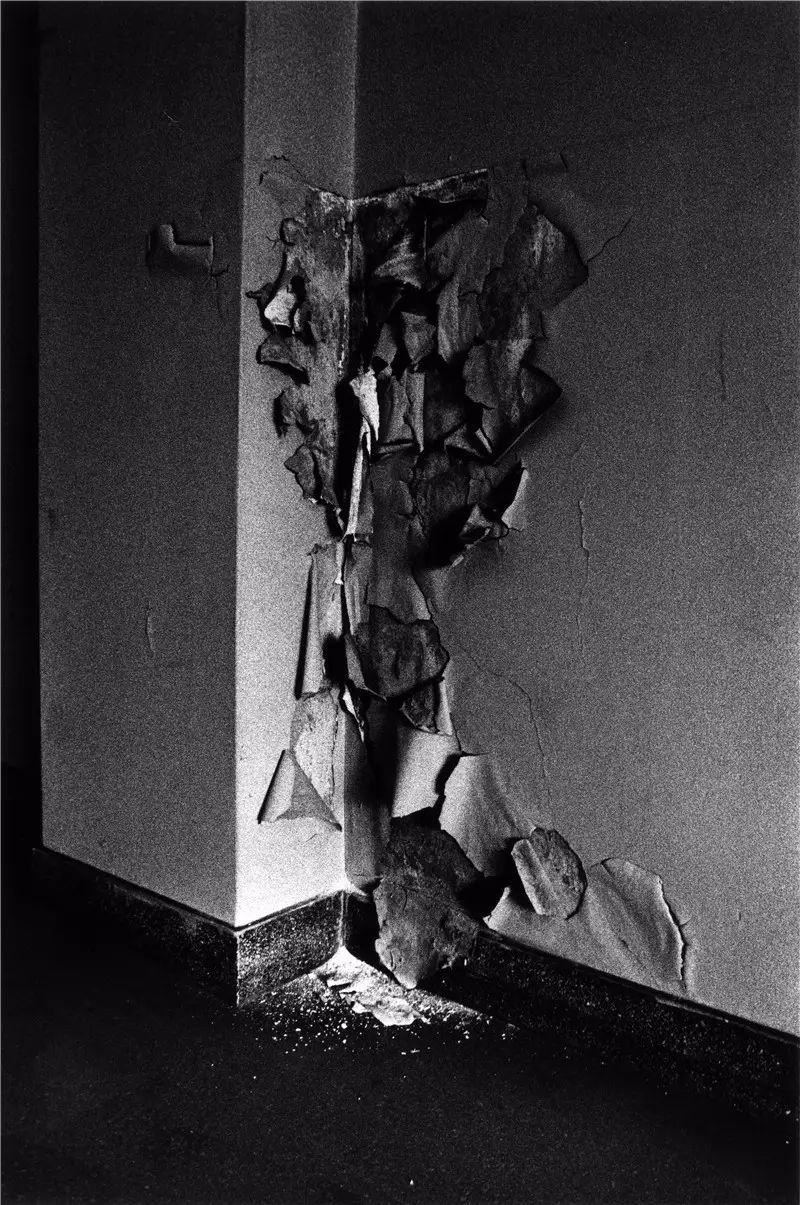

《横须贺》,# 98, 1976 — 1977 年

那东西装在饭盒里,是我从未吃过或见过的。乳白色,切成四方形,怎么看都只会让人想到香皂,尝了尝,果真有股香皂味儿。一点也不好吃,真不知美国人怎么会吃这么难吃的东西,儿时的我心里就是这么想的。自那后,再吃乳酪已是几十年以后。得知乳酪有许多种类,得以品尝到非常美味的乳酪还是最近的事。然而我从未吃过香皂,居然说乳酪有香皂的味道。是初见时的联想让我那么说的,当时全家人都点头表示了赞同。

即便如此,在我家清冷的餐桌上,饭盒里那装得严严实实的乳酪,与其说是丰富了我们的晚餐,倒不如说是一种放错了地点的异样存在。灯泡照着铝质饭盒,饭盒上的反光配着白得有些突兀的方块乳酪,在矮桌上闪耀着,显得很不美味。在那个通常很少有机会食用乳酪的年代,这可说是个奢侈的回忆。如今想来,从美军营地带出来的食物,也许是混杂了好奇心和抗拒感的最初的文化冲击,让我又回想起那些与乳酪相关的回忆。从关东北部闲适的农村,来到充斥着异国文化的城市。在外地人聚集的角落里,形形色色的人互相交集,这里看似平淡无奇,其实颇多刺激。

《横须贺》,# 61 , 1976 — 1977 年

有一间不知是开着还是关着的小鞋店。平时只有一个阿姨在,听说她丈夫在坐牢。已经不记得是为了什么入狱的。后来,有个不曾见过的男人住了下来,原来就是刑满出狱的丈夫。那是个神情严厉的瘦削男子,令我害怕,觉得不敢亲近。只有一次,我看见他聚集了附近的孩子们,拿出一个装了纸币和硬币的镜框,乐滋滋地给我们展示、讲解。他家的门楣上总是装饰着几个装了钱币的镜框,他一直引以为豪。他向人展示那些镜框时的表情,与每天早晨在小小的后院里给花丛浇水的样子,都很难让人把他与“刑满释放的人”联系起来,令我有一种怪异的感觉。

另外有个在鱼铺做工的大哥哥,平时寡言又和善,但一天早晨,他却在附近山上杀了人,被警察抓走了。杀人现场一带的山上是我们平日散步的去处,而且那个大哥哥性格温和,怎么看也不像个杀人犯,所以这件事在很长一段时间里成了左邻右舍的话题。我从人们的言谈中想象着黎明前山里的景象,脑海里不断浮现出那个大哥哥走出家门,为了去杀人而走向山里去的矮小背影。那些天里我只觉得神思恍惚,就像在发高烧一样。

《横须贺》,# 58, 1976 — 1977 年

这地方对着一间临街鞋店的后院和一家鱼铺的后门,地势低洼,角落里是一处叫人不知怎么形容的住房。这间房的房顶只是把邻家的房檐稍许加长,裸露的地面上,只在进门处垫了一块横木。一对不起眼的夫妇带着两个男孩,悄无声息地栖居在这里。太太人很和气,丈夫除了工作从不外出,记忆中我从未与他交谈过。有一天进出他家的人多了起来,不久人们开始传言,说这对男女是从冲绳私奔到这里来的。当时的我根本不懂私奔这个词的意思,只是懵懂地感觉到,角落里这个穷困至极的家庭,是带着什么麻烦从很远的地方流落到这里来的。

这家人对面的角落里,用杂物间改建的六叠大小的一居室就是我家。隔壁住着一个腿脚不便的老奶奶、一个大姐姐和一个男孩。两家是仅一块木板之隔的邻居。但大姐姐是做什么的,她是不是男孩的母亲我却不得而知。最近我才听说,这位姐姐那时是个办事员,因盗用公司的钱去供养男人的事败露而进了监狱。又是一个进监狱的人,这事让我着实吃了一惊。还听说这位姐姐出狱后又犯过一次事,于是又进去了一回。她家旁边是榻榻米店可恶的老板娘一家的房子,他们在这里落户最早。隔着她家,住户们的房子围着中庭的水井和破旧的稻荷神龛,构成了这个角落。

在这样的环境中,因为父母都在工作,我从小学放学回来,就跟大人们一起忙着做饭。用炭炉生火也熟练起来,从一开始只知道买五元钱的炸肉饼,渐渐地也有样学样地做起了菜。把带泥的土豆削了皮,切块,煮熟,这神奇的变化过程令我着迷。我觉得那些日子里我对做饭倾注了全力。因为我知道,最晚搬来这里的我们一家,也毫无例外地遭受着白眼。

白眼这个词是从哪里来的呢?虽不知来由,但这个词用起来却感觉很奇怪。给人白眼的人自己并无感觉,那是只有遭人白眼的人才看得见的视线。白眼显露出无意识的歧视,刺激人的情绪。人们可以用视线伤害别人,甚至可以用视线使对方变成杀人犯。无心的一瞥也会引发重大的事件。人拥有的最危险的武器难道不就是视线吗?将视线投向某人,眼光落下的平淡日常中,出乎意料地潜藏着许多危险。比如当白眼在不自觉间投来的瞬间,就会成为强力的武器。

我表面上装出勤快的样子,把所有的委屈化为做饭的动力,让大家都夸我是个开朗上进的好孩子,以此保持了某种平衡。

小学时代的感受力真是无比强大。不论是谁,或多或少应该都会有这样的体验。时至今日对过去的事念念不忘也是无益,简直有些恬不知耻。然而我将这些事写下来都是照片的缘故。照片给过去注入了活力。自从开始摄影,记忆便一段接一段地复苏,这是一种不可思议的体验。记忆多会偏袒自己,所以很可能与事实不符,也许是在随性地创作。然而,何不试着与这些凸显的记忆线索自由自在地嬉戏一番呢?因为某个事实早已在遥远的往昔消逝了。

我在这个地方生活到快二十岁,随着年岁增长,对这里的憎恶也成正比地增长着。我当初抱着舍弃一切的决心离开,却又手拿着照相机回来了。有种类似于罪犯会再度回到案发现场的老套感觉。就好像本来是为了销毁证据前来,却又留下了明显的新证据,不,也许应该说是冒失地返回原地,却被照片捕捉到了。

《横须贺》,# 64, 1976 — 1977 年

摄影的这种想来只能是感情反作用的功能性,有着将私人的事端变作可向外界释放的内涵,让我选择了这座城市。并且我早已知道,这个城市拥有充分甚至过度的摄影特质。我将拍摄的照片就在我体内,就在我与成长的土地的血缘关系之中。我只需将之一一取出,固定在照片上即可。

夏衣

【日】石内都

吴菲 译

我对曾经拍摄过的地方不感兴趣。只有初次的见面、初次的邂逅才有拍摄的意义。同一拍摄现场不可再度前往。看惯了现场就无法拍摄照片了。仅只一次的新鲜相遇和别离,才能拥有与那座城市的景色相抗衡的力度。一直以来我就是这样拍摄照片的。即便如此,不时也有例外发生。那地方我究竟去了几次?我曾以每年两次的频率前往同一个地方。

那里在全国也是屈指可数的妓院遗址,每栋房子非常大,都是木质的二层建筑,结构稳固,足有百坪大小,样式奢华且独具匠心,整齐地排列在道路两侧。若说这景观过于烦琐也确实烦琐,它营造出的异度空间,远远超越了我想象中的模样。在这片与赤线地带粗陋的房屋大相径庭的街区,我呆立了片刻。

一个无从把握的巨大物体挡住了去路。那其中层层叠叠沉积的毒素虽深藏在时代感清澈的表层之下,某个时代的气势却从气派得有些奇怪的建筑物的表面显现了出来。紧锁的玄关入口好似一座堡垒,意志坚定地拒绝着外来者的进入。刚踏进街道一步,我顿时感到气馁。这不是拍摄照片的地方。我被这座建筑物震慑住了。

或许预料到会出现这样的情形,在四处搜寻连夜不寐街景的过程中,只有来中村妓院街时,我准备了像样的介绍信。退缩的心情要靠小小的名片领航。经人介绍,妓院现在成了观光旅馆。外观一如往昔,旅馆的招牌架在屋顶,进入玄关,里面有妓院风格的东西都被极力抹去,改装成了随处可见的旧式旅馆。这附近从前就有温泉,所以旅馆招揽的是泡温泉的客人。当初虽有温泉,但来中村泡温泉的客人却一个也没有。逛妓院的客人不需要温泉。而今那温泉变成了吸引客源的招牌。中村妓院变成了中京温泉。

陪同者是介绍人的大学同学,现在住在别处,是个五十岁上下的上班族。得知他是利用工作的空余时间特地赶来的,我感到非常抱歉。其实也没有特地需要提出的问题。我普通地询问了这片街区的历史,郑重道谢后走出房屋。

在拍摄的地方打听许多故事,是好还是坏?我本来也并未想过要记录什么,我的照片定位与记录的功能相距遥远。故事听得越多,越将失去拍摄的欲望。比起正确的史实,不可靠的信息和可疑的谣传似乎更符合我的脾性。自以为是的臆想会刺激想象力。正因为独断与偏见,才产生了拍摄照片的欲望。

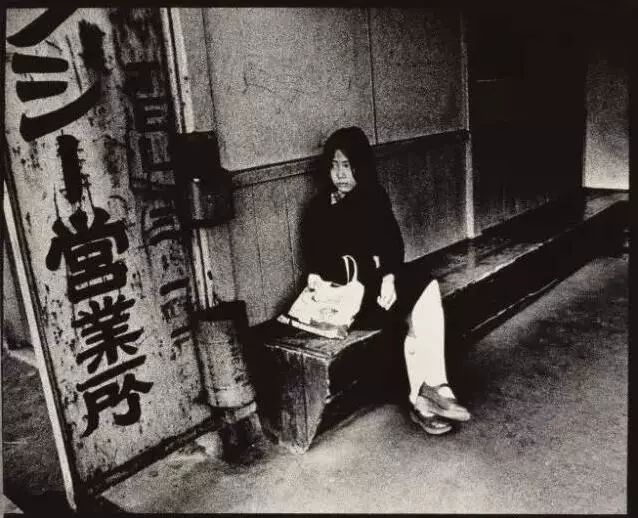

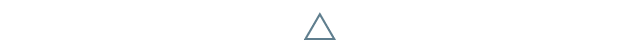

《无尽的夜》,# 2, 1978 — 1980 年

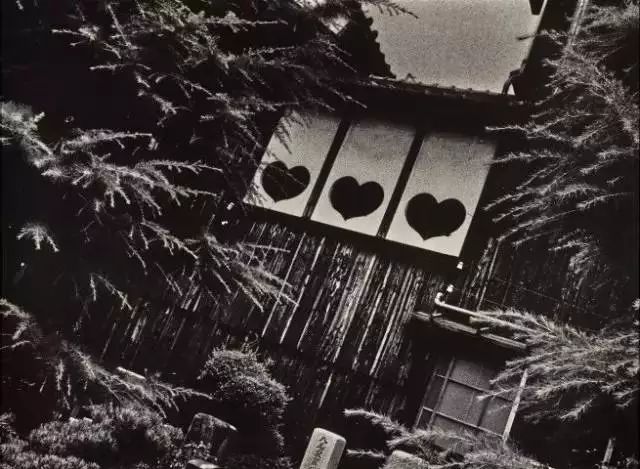

连夜不寐的街不需要史实。这里以某日为限已经终结。只需这个事实就够了。剩下的就是从被抛弃、被遗忘、被搁置的物件之中,只将我的喜好悄悄收集到相机里,暗自企望着将墙壁、窗户、彩色玻璃以及瓷砖化为私有物。较之全体更重细节,较之向阳处更重背阴地,较之表面更重内里,较之往昔更重现在,连同这些我在暗室里独自打开照片观看的乐趣,这街区都为我准备好了。

一张照片都还没拍摄。我来到外面的街道,暂且走一走。因为有了一个熟人,心情便大为轻松。对自己的势利,我也不禁苦笑。即便如此,房屋的门面实在太大,我依然没有勇气打开入口的门户。一旦打开,不知会有什么东西跑出来。打开陌生人家的入口,需有相当大的能量和勇气。我又一次止步在原地无法前行。但我感觉这座有着宽大门面和幽深构造的建筑物似乎很像什么东西。我想起随处可见的神社、佛寺一类的建筑,于是便释然了。

《无尽的夜》, # 71, 1978 — 1980 年

我在一座有着金字招牌的房屋前停下了脚步。入口处是铝合金的拉门。这样的门,我好像可以打开。拉开不相称的门,我招呼了一声。室外的光线反射在石质的三合土上,我得以渐渐看清玄关的内部。比起外观给人的印象,这里其实是一间相当大的妓院。原以为这里没人,却见横框上坐着一个孤零零的老婆婆正在吸烟。玄关陈设不耀眼但很奢华,打扫得十分整洁,连坐在锃亮地板上的老婆婆也显得小了一两圈。

那是我第一次见到阿袖。她一言不发地接待了我,就好像早已在此等待着我的来访一般。我关上拉门,踏入原为妓院的房屋内部。无须解释什么,阿袖看到我肩上挎的相机便立刻了然了。既然被告知说请随便拍摄,我便顺承好意,开始从一楼拍到二楼。

一进门的右手边挂着一幅日本画,是一幅约三米见方的大作。画面里盛开的樱树下,坐着

个身着薄衫的女子,宛如天女般正在悠然小憩。因颜料脱落,整个画面都已发白模糊了,但正因有这幅画,曾经的妓院玄关的空气依然映照着旧日的繁华。后来听说,这是堂本印象的《木华开耶媛》的临摹画。是某个学校老师画好送来的。当然是停业之后才挂上的。与悬挂的时机无关,画作作为怀想当时繁华的道具,别有深意地呈现在观者面前。

装饰着图画的那面墙原本挂着的是女人们的大幅照片。而今是木华开耶媛。身在同一面墙上,仿佛女人们的化身一般,木华开耶媛装饰着原妓院的玄关。那面墙的左下角曾摆放着一个年代久远的招财猫。那只从古董店求来的招财猫,某日忽然就消失了。这里的房间只租给独身女子,不论谁都可以自由出入。阿袖说,注意到的时候招财猫已经被偷走了。

除了面对中庭建成的半包围状的主屋,玄关隔壁是战后增建的舞厅,那里破旧依然,成了杂物间和车库。墙壁和窗子上大量使用镜子、彩色玻璃以及瓷砖,从天花板垂下来的球灯反着光,不再转动,蒙着灰尘寂寞地被遗忘在那里。我所知道的赤线地带的光景呈现眼前。墙壁的龟裂、天花板的污迹、未曾褪色的瓷砖,这些被遗弃和忘却但依然存在着的物品,正隐秘地呼吸着。

作为战后象征的反射玻璃闪耀的世界,赤线地带也曾在中村妓院区扩展。装饰艺术风格的灰浆楼房式通俗趣味与妓院的和式房屋相互映衬,形成一种令人眩晕的美。

年过八旬的阿袖原是妓院的老板娘,不论我何时前往,打开拉门,她总是安坐在横框上。在宽敞的玄关的一角,我也坐下来点一支烟,与她并肩小坐片刻。阿袖递过来一个据说是从当年便一直用到现在的烟草盒,慰劳从东京远道而来的我。我没有什么要询问的事,也并非想聊什么,只是走进来,在横框上坐下,跟阿袖吸支烟。紫色的烟圈缓慢地舒展,超越了时空,将身在这里的女人们连接在一起。不论我还是阿袖还是木华开耶媛,以及后面的墙上曾经挂着的照片中的女人们,全都好似漂浮于时间之流的泡沫一般,淡漠地漂向远方。究竟我是谁?她们是谁?姓名逐渐溶化消失了。然后只剩女性身体这一容器留了下来。

阿袖一天中大半时间都在玄关度过。好像在等待着某个并非特定的人,她面朝门口坐着,今天又迎来的我也是某人之一。她一定是随时在等待我的到来。是的,我完全停止了拍照,在原妓院的玄关,在与横框木头的感触和洒了水的石质三合土的静谧中,凝视木华开耶媛,与阿袖一起吸烟,我就是为了这些而特地前往名古屋的。

1986 年,我接到阿袖去世的消息。半年前她还非常健康,所以这个消息令我感到意外。因为来不及参加葬礼,我在头七那天才赶去。打开铝合金拉门,却再也见不到她的身影。这是我头一次看见没有她安坐的玄关。没有阿袖的玄关空荡荡的,比从前显得更宽敞。该在的人不在,那种不适感,越发令人寂寞。只有木华开耶媛还在那里。

从遗属那里听说,阿袖当时是突然病倒的,在医院住了大约三个月之后,因年老体衰,安详地离开了人世。她那么喜欢香烟,肺部却非常干净,骨灰洁白而坚硬,享年八十八岁。

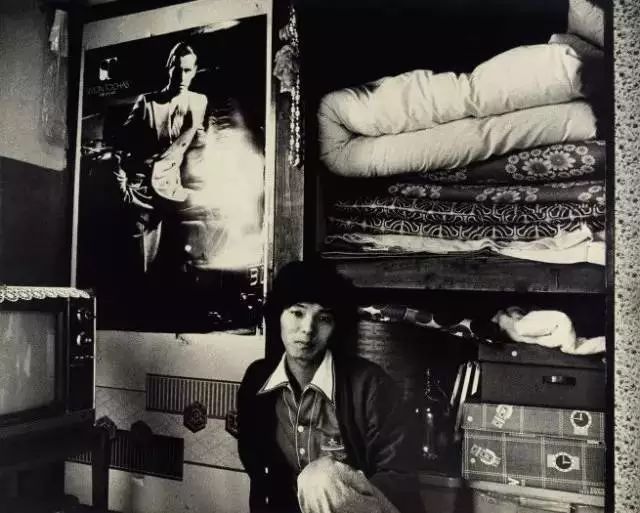

《公寓》,# 1, 1977 — 1978 年

妓院春福楼的事,我从阿袖那里一件也没听说。如果我问的话,她大概什么都会告诉我的。她是个精神矍铄且姿容端丽的老婆婆。见面时我们尽谈些无关紧要的事,现在想起,我依然觉得没有什么事是非向她探问不可的。

为表示对死者的祭奠,我被邀请留下来喝酒。在阿袖的遗像前我不禁想到,何不在今日向其他人打听一下春福楼的事。

我听人们说起关于阿袖的回忆以及妓院的往事,也得见了当时的照片等旧物。然后,阿袖的家人把一个装和服的行李箱,连同一张我从未见过的兑换银行券的一元钞票递给了我。说是在整理遗物的时候发现了很多这样的东西,让我挑一作纪念。“请从这里头挑您喜欢的吧。这些是用来租给姑娘们的衣服。”原来是给那些无法买齐衣物的姑娘准备的东西。对方那么随意地递过来,我不禁条件反射似的窥探箱底。夏季和服层层叠叠地摞着,一重重看上去薄如纸片。我顺从地取出一件。指尖触碰,感到有点油腻,又有种因受潮而显得沉甸甸的厚重感。

《公寓》,# 10,1977 — 1978 年

妓院专为租借给女人们而缝制的和服,不知曾经包裹过多少副女人身体的和服,他们说要给我。这和服不知是夜晚接客时的穿着,还是她们外出时的服装?单衣拿在手上,衣料薄而透,眼里仿佛映出裸女的肢体。

古旧的和服令人害怕。不知来由的陌生女人曾经穿过的和服上,必定带有某种体臭。不单是体味,甚至气场也一同凭依在上面,所以才令人害怕。体味的话只要在背阴处晾干,或清洗一下就能消除,但气场却不行。无影无形也没有气味,说来也许只是一种臆想,但我却强烈地感受到它的存在。若不消除气场,我就不能穿旧衣。从上到下贴身穿着的和服就是皮肤的一种,所以得到别人曾穿过的和服也等于得到了别人的皮肤。

《母亲的物品》,# 49,2002 年

这件和服的出处非常清楚。是谁穿过它?是那些通过再裹一层皮肤来保护自己身体的女人。因为妓女是不能全裸的,和服紧贴着她们的身体,充当掩盖肉体的皮肤。

阿袖逝去了,将女人们的和服留给了我。我虽收下了,却不知拿它如何是好。细绢织就的夏衣,那凉爽单薄的质地越发给人以皮肤的感触。不经脏的单衣上染着身体的油迹,领口和袖口都已变色。背面被撑出了臀部的形状,背影穿透了衣料。失去了身体的丝绸皮肤,被收藏于行李箱中放在壁橱深处,即使某日突然从中醒来,上面那些深深刻画的折痕也只会日渐深重。这件白底起桃红和水蓝浪花图案的夏季和服,就这样折成小小一叠,在我身边迎来了不知第几度的夏天。

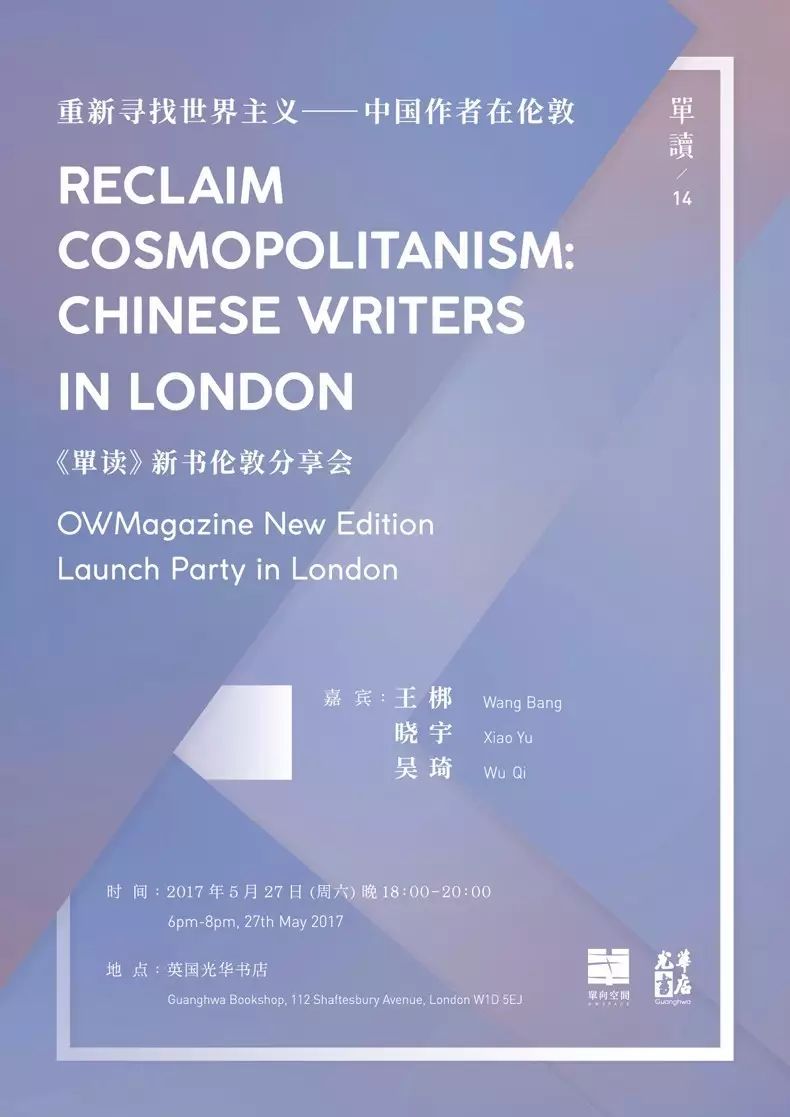

【沙龙信息】

重新寻找世界主义——中国作者在伦敦

Reclaim Cosmopolitanism: Chinese writers in London

《单读》新书伦敦分享会

OWMagazine New Edition Launch Party in London

嘉宾:王梆 晓宇 吴琦

Wang Bang, Xiao Yu, Wu Qi

时间:2017 年 5 月 27 日(周六)晚18:00-20:00

6pm-8pm, 27th May 2017

地点:伦敦光华书店

Guanghwa Bookshop, 112 Shaftesbury Avenue, W1D 5EJ London

编辑 | 关关

单读出品,转载请至后台询问

无条件欢迎分享转发至朋友圈

识别图中二维码,预购正在印刷中的《单读 14 ·世界的水手》

▼▼点击【阅读原文】链接,抢先预订正在印刷中的最新一期《单读》,成为与我们同行的人。