点击上方

"

企业家收藏

"

↑

免费订阅精彩内容

徐森玉,名鸿宝,字森玉,1881年出生于浙江吴兴。徐森玉八岁丧父,生计艰难。兄弟三人由母亲闻氏带领,投奔在江西九江任知县的叔叔。闻氏出身于浙江名门,世代以刊刻古籍为业,还写得一手好字,又笃信佛教,经常念经抄经,并以此教育徐森玉。徐森玉的古文功底,得自母授。也因受母亲的熏陶,他从小对佛学持敬畏的心理,也产生了兴趣。

由于自小饱读诗书,徐森玉8岁时便能吟诗作对,时人称其为“神童”。年少时,家人将其送到白鹿洞书院就读,20岁时高中光绪年举人。1900年,徐森玉进入山西大学堂学习现代科学知识,攻读化学专业。因在学校编撰了最早的教材课本《无机化学》、《定性分析》两书,因而被称为“奇才”。

辛亥革命后,徐森玉先后担任了北京大学图书馆馆长、京师图书馆主任等职,与鲁迅、郑振铎、钱玄同等人相识。他与鲁迅同龄,曾经是鲁迅在教育部工作时的同事。不久后,徐森玉又担任了故宫博物院的古物馆馆长。1927年,西北科学考察团中国团员在包头第一次出发工作。左起:丁道衡、黄文弼、詹蕃勋、袁复礼、徐旭生、白万玉、崔鹤峰、庄永成。1928年,瑞典西北探险队打算到中国新疆一带考察。名为考察,实为盗宝。数十年前,匈牙利人斯坦因闯入敦煌盗走了数万卷经卷和壁画。1902年,日本人大谷光瑞先后三次从敦煌盗走了7000多卷吐鲁番文书和20多车壁画、佛像等珍贵文物。如今,瑞典人又来了,徐森玉、马衡(故宫博物院院长)等人极力反对,最后瑞典方面妥协,双方共同组成西北科学考察团考察,经费由瑞典出,发掘出土的文物属于中国,瑞典方面仅有研究、发表相关报告的权利。1927年春,代表团从北京出发,考察历时三年有余。1930年春,瑞典考古学家贝格曼在内蒙古居延海发现了西汉时期的竹木简书,这些竹木简共有14000多件,被后世称为“居延汉简”。居延汉简是大家都耳熟能详的汉代社会军事文献,其价值之可贵,早已为学界所周知。再加上这批汉简的传奇经历,使得它的声名,更是逾越了小小的学术圈,而为大众所瞩目。

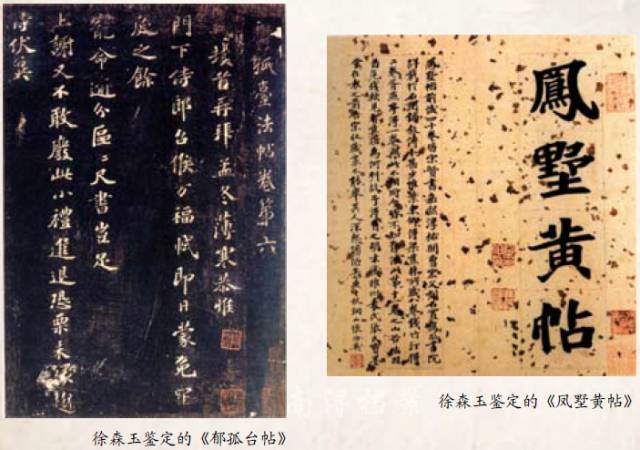

“这是宝物,我国出了钱,应该运到我国研究!”贝格曼起了贪心,执意要将汉简运到瑞典。徐森玉等人出面反对,并且亲自出钱出力转运,最终才保住了这14000件汉简。1937年,“七七”事变爆发,日寇对故宫的上百万件珍宝虎视眈眈。徐森玉等人极力要求国宝南迁避难,当时大多数人却反对南迁。徐森玉与蔡元培等元老联成同盟,与反对派进行论战,最终促成了宝物南迁的壮举。在长达数年的时间里,徐森玉呕心沥血、夙兴夜寐,奔走在西迁路上,春入蜀、夏入陕、秋入黔、冬入滇,一年四季都在为国宝寻找隐蔽之地。1938年冬天,在昆明白龙潭,徐森玉乘坐的马车坠落山下,徐森玉腿骨折断,住院长达5个月之久。但腿好之后,他又积极投入到国宝的迁运中去。北京沦陷前夕,徐森玉还转移了20000多册汉唐时期的珍贵书籍与经书。“八一三”淞沪会战爆发后,徐森玉与郑振铎等人联合,又转移出了10余万件珍贵古籍善本。1942年,日本政府派“东方文化考察团”来到赵城,即扬言要赴广胜寺,登上飞虹塔游览。其目的就是借机掠取为力空法师砌藏于塔中的《赵城金藏》。徐森玉得知消息后,心急如焚,害怕这部稀世珍宝落入侵略者之手。但他个人又无能为力进行抢救,便向挚友郑振铎求助。郑振铎向中共地下党转达,消息很快传到八路军总部,最终八路军将《赵城金藏》夺下,这4800卷《赵城金藏》才得以躲过日寇的掠夺,最后成为国家图书馆的镇馆之宝。徐森玉的大智大勇令人钦佩,因此钱钟书先生才会充满深情地写了《徐森玉丈(鸿)间道入蜀话别》:1947年6月,抗战时期转移到西南的百万件国宝悉数转到南京。协调会上,南京方面决定让徐森玉将所有国宝转移到台湾,并将徐家全数迁到台北。徐森玉愤然离席,与故宫博物院脱离关系,举家隐居上海不愿同赴台北。上海解放后,徐森玉担任了上海文管会的负责人,为国家收集、整理了难以计数的古玩珍宝。晋王献之《鸭头丸帖》、唐怀素《苦笋帖》、宋司马光《手迹》、宋苏轼《文同合卷》、宋拓孤本《凤墅帖》、《郁孤台帖》和明天启刻《萝轩变古笺谱》等,均为稀世珍品。此外,他还在上海的银行保险柜中,发现了太平天国的重要文物"天王玉玺"两方,后调拨中国革命历史博物馆。

徐森玉鉴定的《郁孤台帖》与《凤墅黄帖》1951年11月中旬,受周总理委托,70岁的徐森玉南下广州,以48万港币为国家购回了“三希堂”珍品中的两件:王献之的《中秋帖》和王珣的《伯远帖》。