本文讨论了偶像剧男演员面临的转型和复出困境,指出演员的能力、毅力和决心是关键因素。文章通过案例分析了资源同质化和单一性、个人怯懦和懒惰等困境原因,并强调了演员自我意识和危机意识的重要性。最后,呼吁演员要有自我觉醒和勇气面对现实。

呼吁演员要有自我觉醒和勇气面对现实,选择追赶时代或积极转型。

▣ 公号:Sir电影(ID:dushetv)作者:毒Sir

台剧《不够善良的我们》终于完结。

剧中除了林依晨,还有个很久没看到的人——

贺军翔。

快认不出来了吧。

当年的台偶不可能没有他的名字,《恶魔在身边》里的江猛,《爱上查美乐》里的韩以烈,和林依晨还合作过一部《爱情合约》。

没想到,这已经是那么那么久的过去式了。

当年的偶像剧男星,如今怎么样了?

有大获成功的。

阮经天凭借《周处除三害》,人气暴涨;去年金马60,吴慷仁摘下影帝桂冠。

也有在尴尬试探的。

明道上了《演员请就位》,说到自己很久没开工,后来有了新剧,是和雯丽丫头。

张栋梁上《无限超越班》,被纪凌尘贴脸输出:我记得你那首《小酒窝》。

偶像剧演员便是这样。

一部爆红,天下皆知,风光无限。

可一旦过气,颜值不再又演技平平,就只能“老无所依”。

今天就来聊一聊

转型、复出的昔日偶像男主。

同时也可以对照当下正红的每一个流量和鲜肉——

所有的恩宠,不过是抛弃的前奏。

真正能留下来的,到底是什么?

偶像剧。

最初由台湾在1996年播出的“偶像一级剧场”时间段衍生而来。

直到2001年一部剧的出现,将这一剧种确立为正式剧种。

那是我们都熟悉的

《流星花园》

。

F4被捧红,偶像效应席卷整个亚洲。

尝到甜头的台娱趁热打铁,十年内推出了上百部台偶,大批量进驻内地。

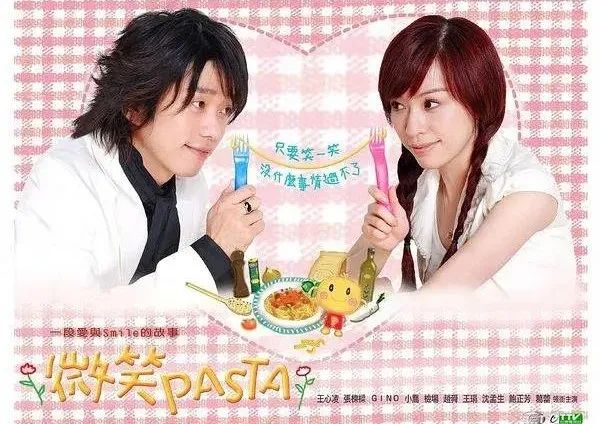

湖南卫视购入的《天国的嫁衣》《绿光森林》《微笑PASTA》《恶魔在身边》《公主小妹》《恶作剧之吻》……都来自这一时期。

大陆观众对偶像剧的初代记忆,也由此形成。

内娱自己的偶像剧和古偶剧,则衍生自不同的造梦体系。

前者首部作品《将爱情进行到底》围绕校园恋爱,内地偶像剧的范畴也大多不离校园、都市童话;

后者则发源自琼瑶阿姨的作品翻拍,由《还珠格格》一炮打响。

然而,

无论是台偶、内娱偶像剧还是古偶,这些青春期剧集都有一个共同特点——

那就是故事一定围绕爱情,且情节往往脱离现实,拥有极强的假定感。

其中,男演员的自由度更是大多被固定。

人设大约包含以下几个元素:

帅气、多金、痴情。

女主角则大都是丑小鸭或灰姑娘,背景悬殊用来衬托男主角的优渥以及“浪漫爱”所起到的跨越阶层的颠覆式作用,以此吸引女性受众。

因为故事高度同质化。

所以能看到这样的剧本对于“霸总们”来说,其实没有额外锻炼演技的空间。

台偶、陆偶、古偶

台偶、陆偶、古偶

彼时的偶像剧小生,被看作“含着金汤匙”出道。

无需科班出身,无需跑组求资源,一部戏就能一炮而红,被捧到流量尖端,资本哄着喂饭。

但问题就在于,

偶像剧这一剧种,它充斥着对于演员这一行业最包容和最挑剔的两面性。

年轻的偶像剧男演员们可以凭借一副皮囊接戏到手软。

但只要稍一大龄,被嫌弃,被淘汰几乎是分分钟的事。

翻看台娱和内娱大部分男演员的作品集,发现一个现象——

那就是这些靠偶像剧起家的男演员们。

因为外形比早年的“实力派”多了些先天的优势,因此在选择角色这件事上,他们大多会选择吃老本,把外貌红利吃干净了再走。

演现偶成名的继续演现偶,古偶崛起的继续演古偶,或者干脆赛道互换。

而不是说趁着自己还有热度流量时,赶紧拼个好本子转型。

举个例子,

《无限超越班2》的朱梓骁。

他上节目说自己已经一年接不到戏,只能靠卖鸡爪来维持生计。

但你通拉他的作品就会发现,在《一起来看流星雨》后的近十年,他的选择还是重复“流星雨”路数,

唯一的区别不过是从各式各样的现偶跳到各式各样的古偶。

你说他资源差吗?

并不。

他那时搭档的演员有:周冬雨、赵丽颖、陈晓、李现、朱一龙。

且朱梓骁于其中都是男二、男三的位置,严格来说并不算边缘。

唯一不同的是,

同期的青年演员只是在烂片烂剧里回本,完事后就各自转向。

只有朱梓骁是一条戏路跑到油门耗尽,直到无戏可拍。

上节目诉苦前。

查了下,他的最后一部作品是网大,看片名还以为是狄仁杰破了起盗墓案。

粗粗数来。

从朱梓骁偶像剧崛起(千禧年初)到拍网大上综艺充饥,差不多十多年的跨度。

他不愿挪出原来的赛道,就只能接受注定向下掉的事业曲线。

没有戏可拍了,这些年兴起的综艺,又给老偶像们回了一波血:

前几年的明道、炎亚纶,《披哥》的言承旭、林志颖、许绍洋、唐禹哲、吴建豪……

他们每个人上综艺的第一件事。

都是拿出《花香》《北极星的眼泪》《孤单心事》这些压箱底的老本。

来试图用玫瑰色的古早滤镜,唤起流量新的共情。

但残忍地说——

某种程度,他们都是在自己的舒适区里跑不动,又错过最好翻滚的火候。

因此才急于炒回冷饭,想要借偶像剧的余温来赌最后一把,企图转型。

但问题是,

习惯于演偶像剧的老男孩们,真的演得了别的戏吗?

看看内地男偶像现在吧。

冯绍峰今年一部《黄雀在后!》6.7分,他其他资源主要还在古偶《灼灼风流》《良陈美锦》《星河长明》。

林更新,和赵丽颖二搭了《与凤行》。

顶流时期的他们,资源基本是通吃的。

冯绍峰接住了中法合拍大片《狼图腾》的饼,可以主演文艺巨制《黄金时代》,韩寒处女作《后会无期》选的也是他。

林更新则出演春节档大片《西游伏妖篇》,徐克的红色经典新编《智取威虎山》。

顶流时期的他们全面开花,更多是因为人气,业务能力并没能扎下脚跟。

所以一旦潮水退去,他们能留守的主要还是古偶这片老阵地。

内地男偶像转型最成功的也有。

头一个要数胡歌。

他的事业几乎没有尴尬期,快要尴尬的时候,总是能及时出现一部大爆剧能够将他托举起来。

偶像成名有《仙剑奇侠传》,品质沉淀有《琅琊榜》,几乎给他量身定制的有《繁花》宝总。

天降紫微星,愣是给他降了三回。

但是抛开这种不可捉摸的玄学,内地男偶像有什么比较通用的路径呢?

通过大数据。

过去近五年里,供给男演员们的粮草最稳定、坚固的,是主旋律。

这也是大环境决定的。

中国电影票房总榜,主旋律占了5部。

近五年,主旋律电影称霸国产保护月、春节档、贺岁档,可以说是支撑起整个院线的产业。

转型,便等于向主旋律靠拢。

那些成功的偶像剧男演员,已经走通了这一条固定道路。

胡歌。

《伪装者》打开局面,《县委大院》固本。

朱一龙。

《镇魂》大爆,《叛逆者》转型,《1921》主旋律热身。

然后是《人生大事》《消失的她》《河边的错误》等现实题材。

魏晨。

《匆匆那年》结束,紧接《八佰》《金刚川》,再者就是《三大队》。

就连内娱故人李某峰。

退圈前依然有《隐秘而伟大》这样的剧。

爱国路线保底,这是一条保底且不易出错的路。

因为主旋律不光能带给男演员们从“小生→硬汉”的形象颠覆。

更重要的是作为电影圈的体制内。

主旋律作为每年必有的项目,能够拿到档期资源,参与官方背书的重大叙事,本身就代表能在圈内分杯羹、说上话,得到主流青眼。

所以你看。

从80生到85生,再到现在的王一博、肖战、于适。

那些曾经或当下最红的流量小生都选择重复验算这一公式。

王一博《无名》《追风者》/王鹤棣《战火中的青春》/肖战《王牌部队》/于适《红海行动2》

王一博《无名》《追风者》/王鹤棣《战火中的青春》/肖战《王牌部队》/于适《红海行动2》

不要说年轻的偶像。

就连实力派,角色也越来越多限定在这一类型里。

就说你已经连续看过多少个“警神”张译了。

偶像们不少人因为吃过青春期红利,习惯了偶像剧的表演模式。

比起对演技的琢磨,潜意识的偶像包袱才是他们面对镜头的第一反应。

这就导致。

哪怕他们有其他正剧,甚至是主旋律的资源。

但许多人对角色塑造的理解,仍旧简单停留在五官和情绪的大张大合。

皮囊老去,演技低龄。

相比之下,市场为什么不选择更鲜嫩的新人,或是已有实力的戏骨们?

说到底,

大龄偶像剧演员的成功依附于时代,他们比观众更怀念过去。

他们无法忘记过去的荣光,无法舍弃宝座的余温。

无法接受自己不再勾勾手指,就能轻松拥有观众的宽容和演技的豁免权。

他们忽略了——

过去的辉煌终究是强弩之末。

不光演员这一职业。

任何工种放在一个日益紧缩却自我躺平的环境下,都只会是同样的命运。

偶像剧男主转型,肯定离不开对比。

因为没有对比就没有伤害啊。

虽说面临同样的困境。

但尴尬的是。

你以为的同病相怜,其实也是奢望。

阮经天虽然也拍过古偶、烂片,但他一转身就回台湾拍了《周处》。

《军中乐园》《艋舺》在前,金马影帝在手。

来内地不过是捞金、玩票。

同理,许光汉靠《鬼家人》提名金马。

他虽然也来内地拍了《瞒天过海》《你的婚礼》。

但该赚的钱赚,该演的戏也在演,事业甚至延伸到了韩娱、日娱。

言承旭拍够了甜宠剧。

回到台湾和林依晨合作了今年的待播剧《同栖散策》,刺破婚姻真相。

周渝民也有一部豆瓣8.2的《逆局》。

对偶像剧男主们来说,

同样是要转型。

不同环境中,也有不同的选择。

台湾影视剧近几年恰好也一直在转型,从我们早期印象中的土味台偶,到了现在现实题材、类型化多线发展。

这与等待复出的中年偶像,一拍即合。

从贾静雯的《我们与恶的距离》,到林心如自己担任监制的《华灯初上》,再到现在林依晨的《不够善良的我们》。

尴尬的是,

对于内地男偶像来说,即使他们真要转型,留给他们的空间还有多少呢?

前两天盘点了今年待播国剧,

九十多部作品,偶像剧占了大半。

近三年网播收视数据也是,爆款前十,一半都是偶像剧。

2022-2024网播数据Top2偶像剧(数据来源:猫眼、灯塔专业版)

2022-2024网播数据Top2偶像剧(数据来源:猫眼、灯塔专业版)

别的资源抢不到,就只有古装。

再不行,要么选择网大,要么上直播、跑综艺。

说到这,似乎又有人说在贩卖焦虑。

但事实就是。

那些同年生长的台娱演员和内娱演员,因为环境不同。

曾经的巅峰可以同日而语,如今的艰难却无法相提并论。

再者,

就是演员本身的能力、毅力与决心。

十五年前,一部偶像剧横空出世,占据同期收视第二。

如果说《我可能不会爱你》被称作台偶最后的辉煌,那么这部剧就是台偶全盛时期的代表。

它就是《下一站幸福》。

男主吴建豪,男二吴慷仁。

前者凭借此剧大获成功,靠“任光晞”一角吃到现在,之后最多上上综艺,再无水花。

而后者却就此正式出道,去年斩获金马影帝。

区别在哪?

彼时的吴建豪。

凭借F4风头正盛,拥有大多数偶像剧男主角的高姿态,并不将一份送到嘴边的工作放在眼里。

那时他的心思放在音乐上,每天只过一遍剧本就去片场打卡。

被导演骂不用功还不服气。

心里想着:“要不把我换掉,我很开心”。

任光晞这个角色是一名律师,台词包含大量的法律术语。

但因为吴建豪不懂中文。

所以台词部分甚至是导演一句句用手机录音,演给他听(手把手教他咬字、语气)。